Les nouveaux modes de management et d’organisation – Innovation ou effet de mode ?

Préface

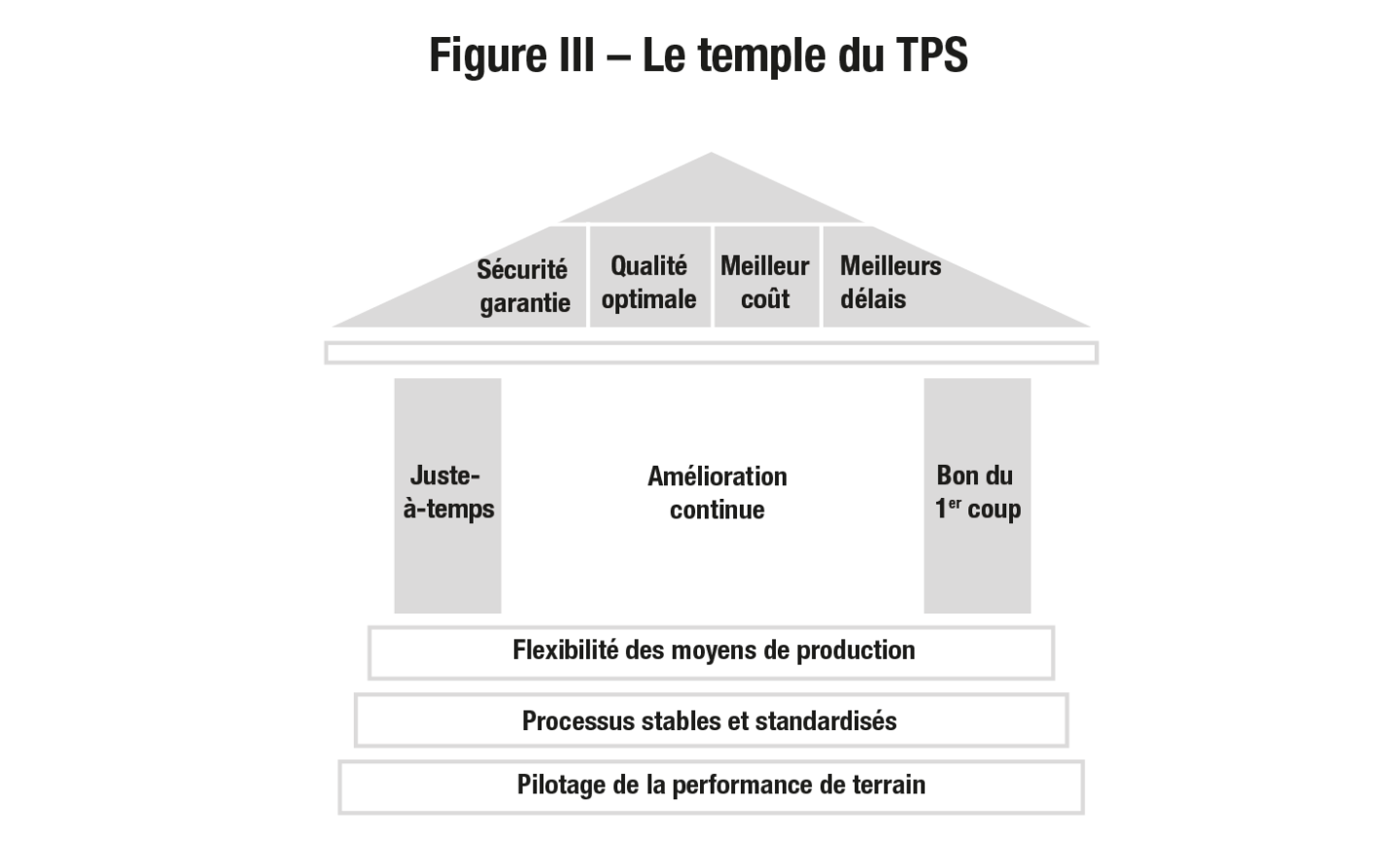

L’ouvrage que vous avez entre les mains est précieux à bien des égards. Depuis plus d’un siècle, le taylorisme est le cadre de pensée spontané de la rationalité managériale en matière d’organisation du travail. Le progiciel de gestion intégré et l’algorithme ont remplacé le chronomètre mécanique, mais la philosophie sous-jacente est la même : pour être rationnellement organisé, le travail des exécutants doit être découpé par les ingénieurs en tâches élémentaires, étroitement définies et contrôlées. Le lean management modernise ce paradigme sans s’en affranchir, s’éloignant ainsi du modèle japonais qu’il était censé adapter.

Mais depuis un siècle, des managers, minoritaires et audacieux, tentent d’échapper à cette pensée « mécaniste » en développant des approches qu’on qualifie parfois de « nouvelles », mais que je préfère qualifier de « sociotechniques » ‒ pour leurs déclinaisons classiques ‒ ou « d’organiques » ‒ pour les théorisations récentes. En examinant l’histoire longue de cette dissidence et ses formes actuelles, Suzy Canivenc parvient à montrer à la fois la forte continuité intellectuelle dans laquelle celles-ci s’inscrivent et les indéniables innovations qu’elles apportent.

Le deuxième apport majeur de l’ouvrage réside dans son ancrage dans la recherche de terrain. Trop souvent les auteurs les plus lus en la matière reprennent, sans y regarder de plus près, les récits des « managers libérateurs ». S’ils sont souvent stimulants, il n’est pas certain que ces récits reflètent la complexité des processus réels. Suzy Canivenc s’appuie non pas sur de belles histoires mais sur des études monographiques approfondies. Certes, mener de telles études suppose que les chercheurs aient accès au terrain, et donc l’accord du ou des dirigeants des entreprises étudiées, ce qui induit un biais peu évitable. Mais une enquête bien menée, prenant le temps et recueillant la diversité de témoignages nécessaires, permet d’échapper aux simplifications et à l’hagiographie. Les recherches de terrain exploitées dans cet ouvrage en sont la preuve, tant elles illustrent de façon éloquente non seulement les réussites mais aussi les contradictions et les apories des expériences décrites.

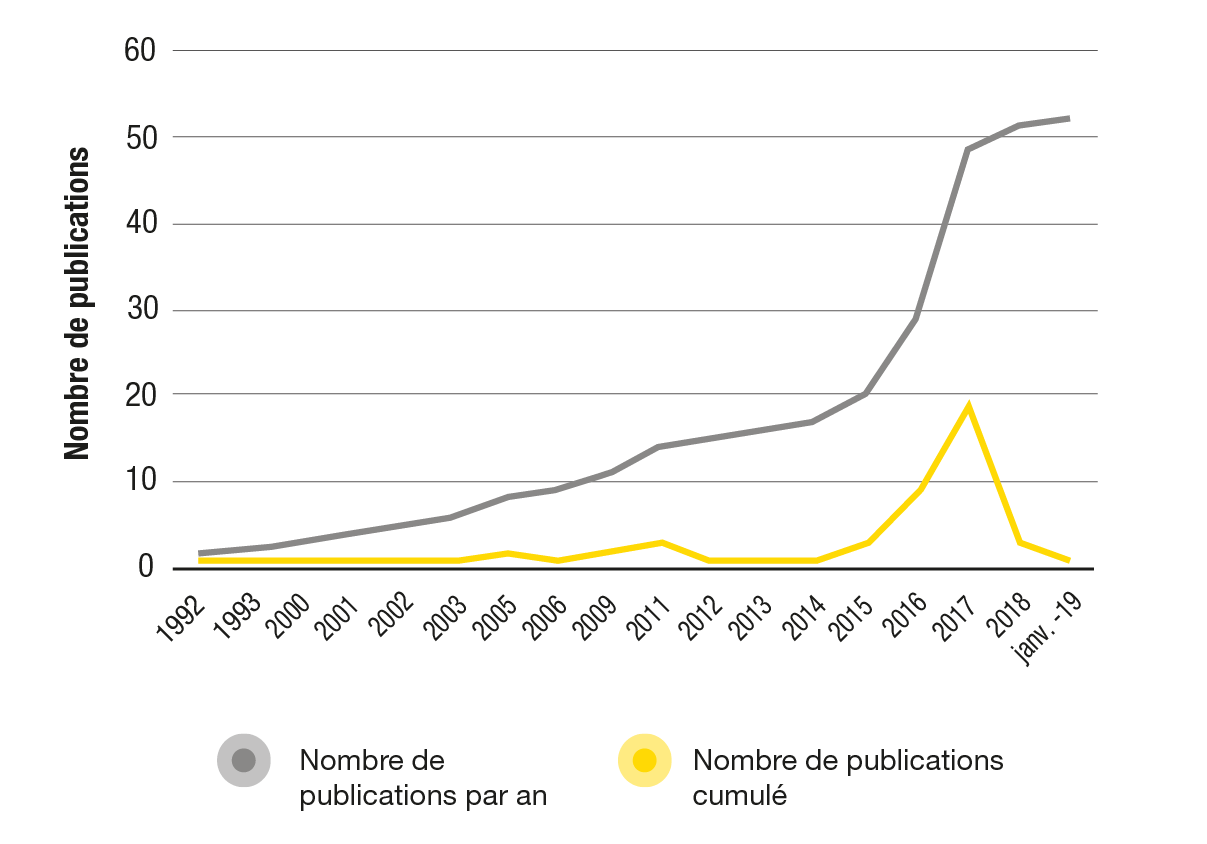

Comment expliquer le regain récent de l’attention portée à ces « nouveaux modes de management et d’organisation » (ou New Ways of Working) ? Suzy Canivenc énumère plusieurs facteurs possibles : l’émergence de la forme réseau, les innovations numériques, la pensée complexe, les aspirations des jeunes générations. Je penche plutôt pour l’hypothèse d’une réaction aux excès du lean, dont l’auteur note à juste titre qu’il représente un dévoiement mécaniste du modèle japonais. L’essor de la littérature académique sur le high performance work system est concomitant avec l’arrivée du lean management (rien avant 1990, 2 600 articles dans la décennie 1990 selon Google Scholar), mais sa flambée récente (19 000 articles de 2012 à 2022) montre les interrogations croissantes que suscitent ces pratiques, qui aboutissent à une perte de sens du travail pour beaucoup de salariés, quel que soit leur âge. Suzy Canivenc remarque d’ailleurs à juste titre que les aspirations de la soi-disant Génération Z ne se distinguent pas fondamentalement « de celles portées en son temps par la “génération 68” » (p. 34).

À celles et ceux qui voudraient mettre en œuvre dans leur organisation des démarches de responsabilisation ou de « libération » du travail, Suzy Canivenc, au bout du compte, apporte trois conclusions principales qu’il faut prendre au sérieux : il est utile d’avoir un ou (de préférence) plusieurs modèles théoriques en tête, mais il faut prendre le temps d’expérimenter pas à pas, et surtout d’associer à chaque étape les salariés aux décisions. Les nouveaux modèles (agile, opale, sociocratique, libéré…) sont utiles parce qu’ils donnent des outils de pensée et d’action. Mais ils sont par nature trop généraux pour être implémentés « tels que » comme les modèles « packagés » des grands cabinets de consulting. Il n’y a donc pas de one best way de l’autonomie : c’est d’ailleurs une contradiction dans les termes, puisque l’autonomie consiste par définition à se donner ses propres lois.

On peut donc s’inspirer d’un modèle, à condition de le bricoler et de le reformuler en fonction des retours d’expérience. Dans ce va-et-vient entre théorie et expérience, la prise en compte du travail réel est essentielle, et elle ne peut se faire qu’à travers l’écoute attentive des salariés : « Les instances de délibération, de dialogue professionnel comme de dialogue social, ainsi que les échanges bilatéraux (avec les managers, coachs ou pairs), seront évidemment des dispositifs clés pour identifier les risques ou dérives inhérents à la démarche » (p. 114).

La « résistance au changement » dont se plaignent souvent les dirigeants est en réalité une résistance aux changements imposés, incompris et dénués de sens pour celles et ceux qui en subissent les conséquences au quotidien dans leur travail, alors qu’ils et elles ne manqueraient pas de bonnes idées de changement si on leur donnait le temps et les moyens d’y réfléchir. L’ouvrage donne maints exemples de réussites ou d’échecs associés à la prise en compte (ou non) de cet impératif.

Transformer réellement le travail est donc une tâche urgente mais exigeante, qui demande rigueur et engagement, et exige surtout un véritable lâcher-prise de la part du top management. Cela semble possible (au moins temporairement) dans des PME indépendantes dont le dirigeant s’engage personnellement dans cette voie, à condition qu’il sache devenir un servant leader : « Il ne s’agit plus pour lui de dire aux autres comment travailler, mais de les aider à faire un travail de qualité dans les meilleures conditions et selon leurs propres méthodes » (p. 71). La figure stylistique du servant leader rappelle étrangement celle du mandar obedeciendo (diriger en obéissant) du mouvement zapatiste1, l’un des avatars récents de la tradition libertaire et autogestionnaire dont Suzy Canivenc nous rappelle qu’elle a joué un rôle pionnier dans les réflexions sur l’autonomie au travail.

C’est évidemment beaucoup plus difficile dans des groupes de grande taille soumis à une gouvernance actionnariale lointaine. Suzy Canivenc montre comment la transformation reste alors souvent « cantonnée au niveau micro (les équipes) et encapsulée dans un cadre plus large qui, lui, n’est pas modifié », ce qui peut conduire « à vider complètement le changement de sa substance » (p. 56-57). Demander aux personnes de décider de « comment » elles vont travailler, sans les associer au « pourquoi » (les finalités de leur travail) et sans interroger l’ensemble des rapports de pouvoir dans l’entreprise, est certainement l’une des apories de ces nouveaux modes de management et d’organisation. Mais c’est peut-être aussi ce qui en fait un terrain d’expérimentation sociale si passionnant.

Thomas Coutrot Économiste et statisticien, chef du département Conditions de travail et santé de la Dares au ministère du Travail de 2003 à 2022

- 1.Voir Jérôme Baschet, La rébellion zapatiste, Flammarion, 2019.

Résumé

Depuis les années 2010, les entreprises s’intéressent activement à de nouveaux modes de management et d’organisation (NMMO) en raison de changements de contexte majeurs : environnement concurrentiel exacerbé, transformation numérique des activités, nouvelles attentes des salariés, intégration de critères de performance sociaux et environnementaux…

Le lean, les méthodes agiles, l’entreprise libérée, l’holacratie, les organisations opale ou encore les sociétés à mission sont autant de concepts en vogue qui prétendent répondre à certaines de ces problématiques, mais pâtissent souvent d’un certain flou conceptuel. En revenant aux définitions originelles de ces modèles, il est toutefois possible de créer un langage commun au sein des entreprises pour ouvrir la discussion et débattre collectivement du mode d’organisation du travail.

Ces modèles ont pour caractéristique commune de chercher à s’affranchir du modèle « mécaniste » initié par Taylor puis Ford au début du xxe siècle. Les limites du modèle mécaniste se sont révélées de plus en plus criantes à partir des années 1960, tant en termes de conditions de travail que d’efficience, ouvrant la voie à la recherche d’alternatives organisationnelles.

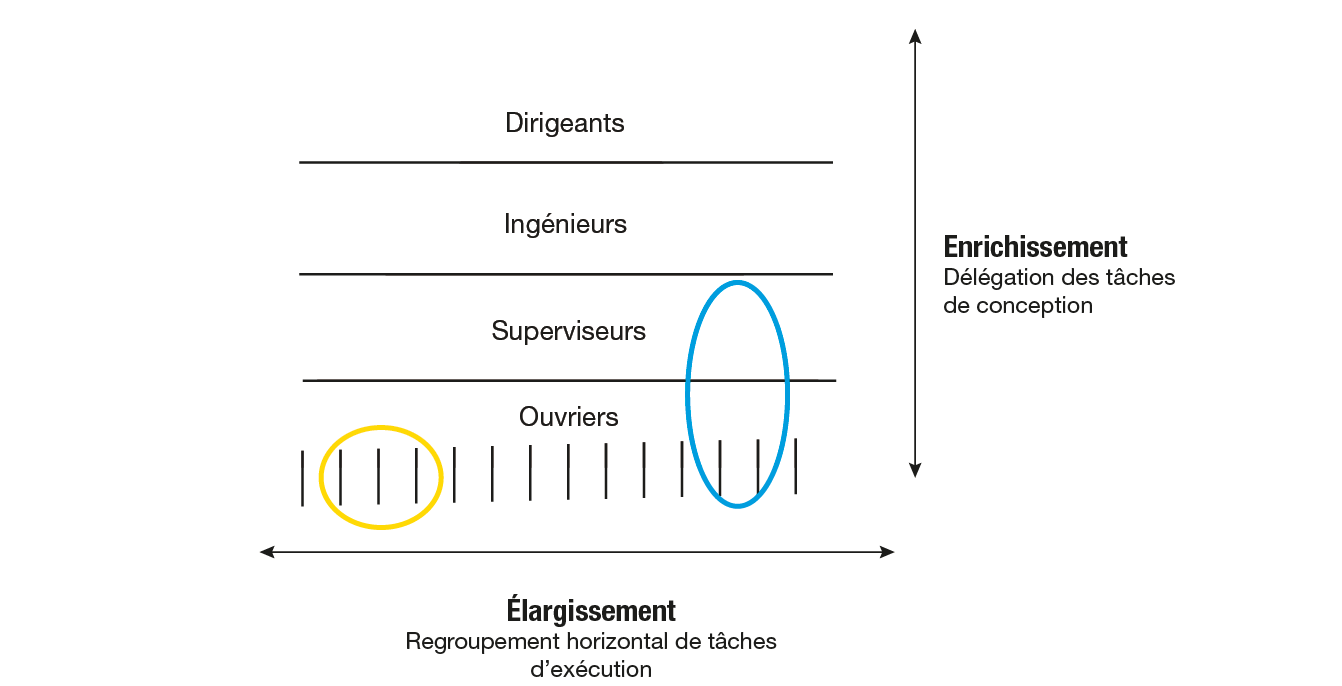

Toutefois, alors qu’ils sont souvent présentés comme des ruptures conceptuelles, ces « nouveaux » modèles trouvent en réalité leurs origines dans des courants de pensée anciens. On retrouve dans le socialisme utopique du xixe siècle, ou encore dans l’école des relations humaines à partir des années 1920, de nombreuses briques qui constitueront par la suite le socle commun de ces NMMO. Derrière la diversité apparente des formes, on assiste donc plutôt à un réagencement et à une recombinaison de concepts anciens, ripolinés dans un discours approprié au temps présent. Les points communs entre ces modèles l’emportent sur leurs différences : l’accent est mis sur le travail en équipe, l’enrichissement et l’élargissement des tâches à l’origine d’effets d’apprentissage, l’auto- organisation de groupes restreints, la subsidiarité dans les prises de décision, la discussion collective, le management de soutien professionnel, etc.

Cela étant posé, ce nouvel engouement des entreprises pour les NMMO peut-il être qualifié de transformation profonde ou s’apparente-t-il plutôt à un effet mode ?

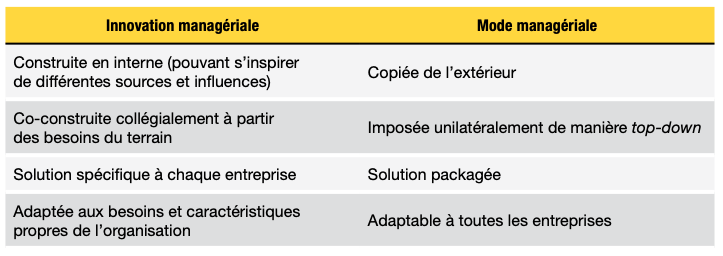

À la lumière de travaux de recherche distinguant une mode managériale d’une innovation organisationnelle, on remarquera qu’une même méthode de gestion peut être implantée dans une organisation de deux manières bien différentes.

1. Soit la méthode est construite par les acteurs internes, qui peuvent s’inspirer de modèles existants mais font l’effort de les adapter pour répondre à leurs besoins et spécificités propres (secteur d’activité, culture organisationnelle, jeux d’acteurs, etc.), selon une logique expérimentale et itérative : ces méthodes s’hybrident alors avec d’autres pratiques internes, donnant lieu à de nouveaux usages originaux.

2. Soit la méthode est imposée sous la forme d’un produit simplifié et packagé, souvent porté par des acteurs externes (consultants) et fréquemment mis en œuvre de manière descendante, avec un sentiment d’urgence et sans participation significative des acteurs de terrain à la conception du contenu ou à la conduite du changement.

Cette approche, certes binaire, permet de distinguer une mode de gestion d’une innovation, à partir des deux critères essentiels que sont l’appropriation-adaptation de la méthode elle-même et la place accordée aux acteurs de terrain dans ce processus. Dans la pratique, on assiste le plus souvent à une combinaison de mouvements descendants et ascendants. Ces modes de déploiement distincts représentent également des indices concernant la portée que l’entreprise entend donner à cette transformation. S’agit-il de se contenter de modifier quelques éléments internes du système tout en préservant son identité globale, ce qui donne lieu à une évolution paradoxale où « plus ça change, plus c’est la même chose » ? Ou le changement envisagé ambitionne-t-il de s’attaquer aux règles gouvernant l’organisation (structures de pouvoir, gouvernance, voire finalité poursuivie par l’entreprise) ?

Force est de constater qu’il existe un très large éventail dans les manières de concevoir et d’implanter ces NMMO, allant d’une simple recherche de flexibilité des équipes à la quête d’une gouvernance plus démocratique inspirée par une mission d’ordre supérieur. Il importe donc de ne pas s’arrêter aux étiquettes et de regarder, dans le détail, tant les pratiques implantées que les manières dont elles sont mises en place.

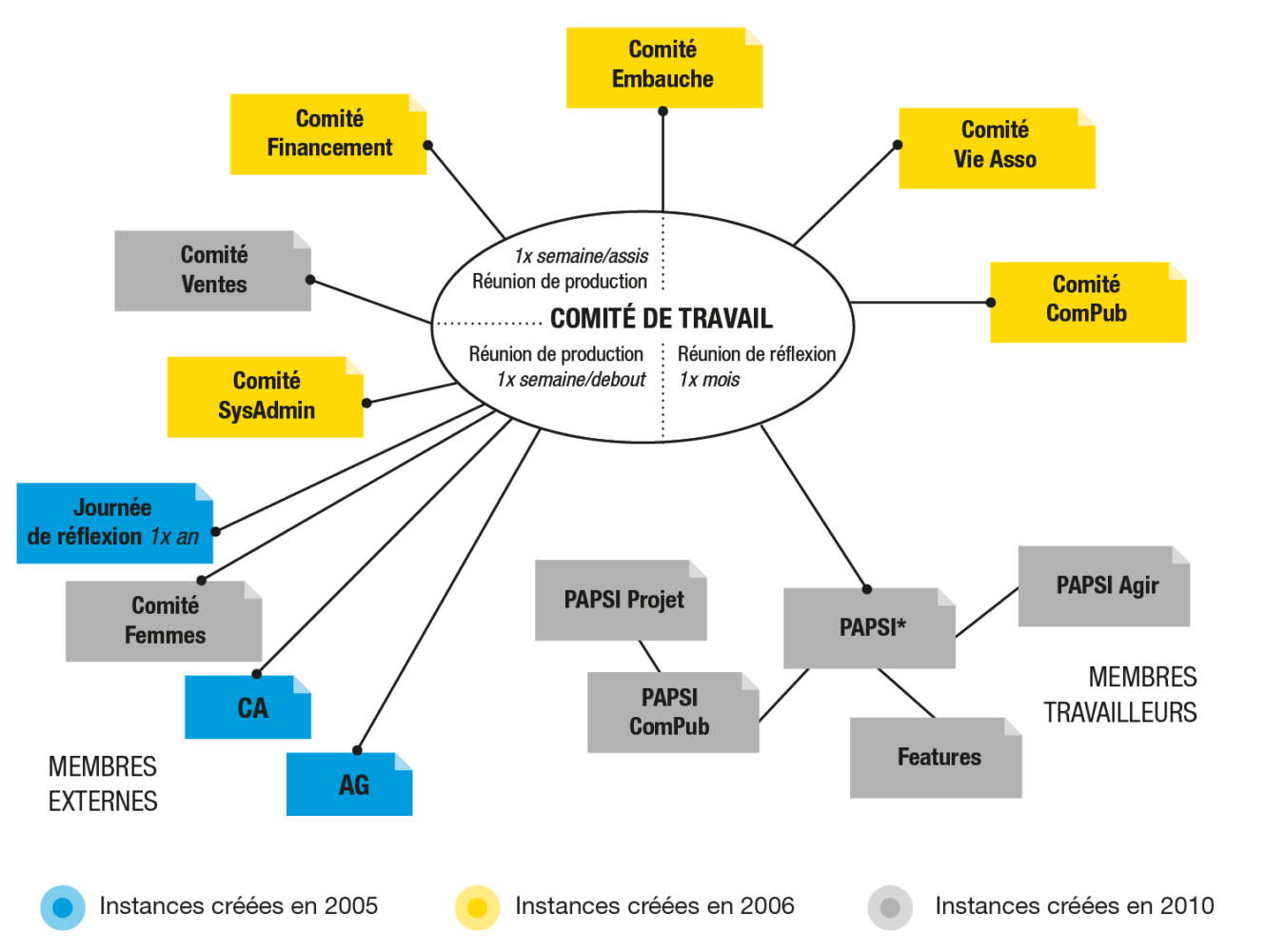

À partir d’un corpus d’une vingtaine de cas d’entreprises, allant d’organisations autogérées à des divisions de grands groupes, dans des secteurs d’activité diversifiés, six pratiques récurrentes et caractéristiques des NMMO se dégagent : 1) la reconfiguration du design organisationnel ; 2) la définition de zones d’autonomie pour les prises de décision ; 3) l’évolution du rôle managérial ; 4) l’évolution du rôle des opérationnels ; 5) des changements dans les pratiques RH ; 6) une ouverture des systèmes d’information.

La « mise en musique » de ces pratiques représente autant de variations sur le thème. Ce sont des « instruments » permettant à chaque organisation de sélectionner, combiner et expérimenter des formes opérationnelles adaptées à ses spécificités et toujours évolutives, à la manière d’un groupe de jazz. C’est dans cette absence de one best way que réside fondamentalement le changement de paradigme organisationnel ouvert par les NMMO.

Les observations montrent aussi que leur déploiement se heurte à nombre de limites et de blocages récurrents, relevant à la fois du niveau individuel des salariés et du niveau organisationnel de l’entreprise. Ce type de transformation n’est pas un long fleuve tranquille, ça secoue souvent, ça fait très mal parfois. La montée en autonomie, les changements dans les frontières de responsabilité, la disparition des routines, les difficultés de coordination, le sentiment de chaos qui s’ensuit fréquemment, peuvent entraîner une montée sévère des risques psychosociaux ainsi que des effets de retrait ou des démissions, entachant gravement le climat social et l’efficience, à rebours complet des effets espérés. Si les entreprises visent uniquement à satisfaire des KPI à court terme, il est probable qu’elles seront déçues, concluront que ces expérimentations ne fonctionnent pas et qu’il est sage de revenir à des méthodes plus traditionnelles. C’est pourtant là que la « philosophie » organisationnelle qui sous-tend l’action fera toute la différence : éviter la manière brutale, se donner du temps, expérimenter à petits pas et corriger le tir, veiller à la structuration des processus, rester ouvert à la divergence de vues, prévoir des contreparties à l’investissement des salariés… représentent autant des conditions de réussite que des garde-fous contre des changements de cap très perturbants.

Les nouveaux modes de management et d’organisation cristallisent ainsi une forme de fascination mais également bien des controverses. Les passions qu’ils suscitent découlent directement du « nœud » qu’ils révèlent : les implanter (ou plutôt les faire émerger) paraît de plus en plus nécessaire compte tenu du contexte d’incertitude qui prédomine, mais la remise en cause des pouvoirs qu’ils véhiculent en fait une matière hautement inflammable et toujours suspecte. Pourtant, aussi difficiles qu’elles soient, ces expérimentations de NMMO au plus près des besoins du terrain sont à même de développer les capacités d’innovation, de souplesse et de réactivité recherchées par les organisations, tout en permettant un plus grand respect des parties prenantes et la conversion progressive des entreprises à une véritable responsabilité sociétale.

Remerciements

Cet ouvrage doit beaucoup à tous ceux qui ont accompagné mes travaux de recherche depuis maintenant 15 ans (même si je reste évidemment seule responsable des analyses qui y sont développées et de leurs éventuels manquements). Celui-ci est en effet le fruit d’une réflexion au long cours entamée dès mes études en sciences humaines et sociales. Les professeurs qui m’ont transmis leur passion pour la compréhension des phénomènes socio-organisationnels sont nombreux et je ne peux les citer tous ; ils se reconnaîtront. Je tiens à remercier particulièrement mes directeurs de recherche en doctorat et post-doctorat pour leurs conseils avisés et la confiance qu’ils m’ont accordée : Christian Le Moënne et Catherine Loneux (Université Rennes 2) et Diane-Gabrielle Tremblay (Université TÉLUQ). Toutes les entreprises et organisations qui m’ont reçue au cours de mes enquêtes méritent ma plus vive reconnaissance. La formalisation de cette réflexion tient aussi beaucoup au dialogue fécond entretenu avec mes étudiants qui seront les managers et cadres de demain : je les salue chaleureusement. Je remercie également David Alcaud et Mathilde Dégremont qui m’ont stimulée pour mettre mes réflexions académiques au service des consultants de Square Management. Mes plus chaleureux remerciements vont évidemment à Thierry Weil et Marie-Laure Cahier de la Chaire Futurs de l’Industrie et du Travail sans lesquels cet ouvrage n’aurait jamais vu le jour. Leur ouverture d’esprit, leur bienveillance et leur sagacité intellectuelle ont été des aides précieuses pour concrétiser ce projet. Les mécènes de la Chaire FIT2 ont non seulement soutenu ce projet mais ont fait aussi une relecture exigeante du manuscrit qui a permis de l’améliorer en de nombreux points. Qu’ils en soient ici remerciés. Enfin, un grand merci à l’équipe de La Fabrique de l’industrie, Vincent Charlet, Emilie Binois, Sharif Abdat, Mathilde Jolis et Hélène Simon, qui fait un travail d’édition et de communication remarquable au service des ouvrages qu’elle défend.

Introduction

Les entreprises contemporaines semblent prises dans un maelstrom de nouveautés organisationnelles et managériales où les slogans et les mots d’ordre se succèdent dans une certaine confusion conceptuelle : lean durable, holacratie, entreprise libérée, agilité organisationnelle, organisation opale, gouvernance partagée, entreprise à mission, etc.

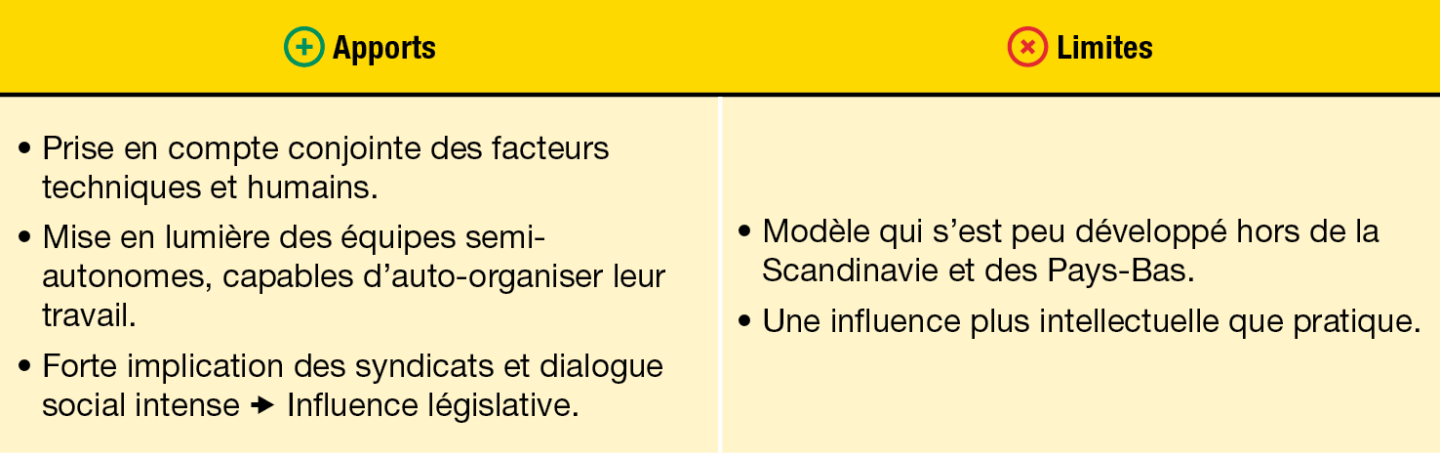

Pendant longtemps, l’expression consacrée par la recherche académique pour désigner les phénomènes abordés dans cet ouvrage, a été « nouvelles formes d’organisation du travail » (NFOT). Elle renvoyait jusque dans les années 1990 à des pratiques et processus de travail très diversifiés ayant « pour trait commun de constituer une rupture avec les formes hiérarchiques et tayloriennes, héritées à la fois de l’ère industrielle et de la bureaucratie » (Valenduc et Vendramin, 2006). Ces nouvelles formes sont restées le plus souvent expérimentales ou cantonnées à certains pays (Scandinavie, Japon, par exemple, avec des tentatives d’exportation aux résultats mitigés) ou encore à certains types d’organisations (Scop, entreprises autogérées, associations).

Depuis les années 2010, ce domaine semble à nouveau en pleine ébullition. Alors que de nouvelles pratiques numériques traversent les entreprises, leur permettant de s’affranchir des frontières d’espace et de temps, les mécanismes traditionnels de commandement, de coordination et de contrôle, ne semblent plus garantir une réactivité et une adaptabilité suffisantes pour répondre à des conditions de marché incertaines et changeantes. Le succès des organisations reposerait de plus en plus sur la coopération de leurs membres, l’intensité des échanges entre équipes, leur rapidité, leur capacité d’initiative et d’engagement dans un cadre défini, en faveur du progrès continu et de l’innovation. S’y ajoute la nécessité de mobiliser une population de collaborateurs de plus en plus éduquée, volatile et attentive à la qualité du travail proposé (intérêt, sens, développement des compétences). Les nouvelles habitudes de travail issues de la pandémie de Covid-19, et en particulier le télétravail, ont accéléré les changements déjà en germe concernant l’organisation du travail et les pratiques managériales. En définitive, comme le résumaient déjà Michel Ajzen, Céline Donis et Laurent Taskin (2015), « une multitude de forces se combinent à différents niveaux (macro : mondialisation, flexibilisation, individualisation, digitalisation ; méso : dilution des frontières organisationnelles, pressions sur la productivité ; micro : attentes individuelles en matière de bien-être au travail, par exemple) et soutiennent le développement de nouvelles formes d’organisation du travail ».

Ces mouvements réinterrogent les cadres et les conceptions de l’action individuelle et collective, comme l’atteste le foisonnement contemporain d’initiatives. Le vocabulaire se transforme sous l’effet de cette effervescence : le sigle NFOT semble être tombé en désuétude au profit des NMMO (nouveaux modes de management et d’organisation) ou, plus récemment encore, de New Ways of Working1 (NWoW). Nous verrons que sous ces appellations voisines se dissimulent en réalité des conceptions assez différentes de ce que recouvre une innovation de gestion par rapport à une mode de gestion. Dans les deux cas cependant, il est légitime de s’interroger sur la pertinence du qualificatif « nouveau ». Nous montrerons que la plupart desdits « nouveaux » modèles plongent leurs racines dans des courants de pensée datant de plus de cent ans, qui visaient dès cette époque à corriger les défauts perçus du taylorisme. Il aura donc fallu plus d’un siècle pour les redécouvrir.

Quels que soient le nom qu’on leur donne et leur date d’apparition, ces NMMO parviennent-ils réellement à concrétiser le changement de modèle organisationnel qu’ils promettent ? Telle est finalement la question centrale qui anime cet ouvrage. Quels sont les bénéfices généralement attendus par les entreprises ? Attractivité, rapidité de décision et d’exécution, simplification et résilience, engagement, créativité et capacité d’innovation renforcés, satisfaction des salariés et meilleur climat social, transformation progressive de la culture, pouvant être mesurés par des indicateurs tels que la satisfaction du client, le taux d’absentéisme, la facilité de recrutement, le taux d’engagement, le nombre de projets innovants sur le marché, etc. Si les promesses qu’affichent les NMMO sont donc séduisantes, nous verrons que ces bénéfices n’ont rien d’automatique, voire peinent à se concrétiser. Mesurer trop rapidement les bénéfices espérés peut conduire à des résultats décevants, amenant à interrompre prématurément les expérimentations. Force est de constater que les NMMO sont difficiles à implanter, même chez les plus convaincus. De nombreuses organisations butent sur des difficultés opérationnelles de mise en œuvre, sont déçues par l’impact des transformations entreprises ou par le rythme d’adoption qu’elles souhaitent susciter. S’y prennent-elles mal ? Quels sont les blocages et les embûches ? Selon de nombreux témoignages de managers, les concepts employés demeurent souvent vagues et fumeux ; les changements attendus ne sont pas soutenus par une logique organisationnelle d’ensemble, ou dissimulent des formes d’hypocrisie organisationnelle, provoquant des dissonances cognitives chez les acteurs ou de nouveaux dysfonctionnements non anticipés. Nous verrons que seul un mode de déploiement prudent, patient, itératif, collectif et soucieux des risques psychosociaux, est susceptible de produire des résultats pérennes et d’ancrer durablement un changement. C’est donc un chemin fait d’indétermination et d’incertitude qu’il s’agit d’emprunter. « Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui » rappelait déjà Paul Morand dans L’homme pressé.

Cet ouvrage se compose de deux grandes parties. La première est une analyse critique et pratique de ces nouveaux modèles. La seconde (cahier en fin d’ouvrage) est un guide généalogique qui les décrit de façon détaillée. Ce guide pourra représenter un petit texte de référence, utile pour dialoguer dans les organisations autour de ces sujets. En isolant ce cahier, nous évitons aux lecteurs déjà familiers avec les théories des organisations d’effectuer un long détour.

Dans la partie analytique, le premier chapitre offre un panorama synthétique des différents modèles organisationnels abordés dans la suite de l’ouvrage. Derrière la diversité apparente des formes contemporaines, il existe des fondements historiques anciens, marquant un continuum évolutif des modèles, ainsi que des attributs communs qui l’emportent sur les différences.

Le deuxième chapitre s’attache à montrer à quels changements de contexte (économique, social, technologique, épistémologique) répond le regain d’intérêt des entreprises pour ces NMMO à partir des années 2000.

Le troisième propose des critères pour distinguer un effet de mode d’une innovation sociale.

Le chapitre 4 analyse les NMMO à travers les pratiques réellement mises en œuvre dans certaines organisations pour en révéler les récurrences autant que les variations. Au-delà des pratiques adoptées, les méthodes de déploiement de ces innovations organisationnelles ou managériales sont souvent révélatrices de la portée que l’entreprise entend leur donner.

Apparaît alors la complexité de ces déploiements, butant sur de multiples limites individuelles et collectives (chapitre 5), auxquelles répondront des principes d’action et des points de vigilance à garder en tête pour ceux qui voudraient se lancer dans ce type de démarche (chapitre 6).

- 1. « Mix organisationnel de pratiques de flexibilité du temps et de l’espace de travail, d’organisation du travail et de management dont la mise en œuvre est facilitée par les technologies de l’information et de la communication et qui s’inscrit au cœur d’une vision particulière de l’entreprise. » (Taskin, 2012).

Les NMMO, c’est quoi ?

Vous avez certainement entendu parler du lean, des méthodes agiles, de l’entreprise libérée, voire de l’holacratie, des organisations opale ou encore des sociétés à mission. Autant d’étiquettes en vogue qui, souvent, souffrent de définitions floues et embrouillent les acteurs de l’entreprise plus qu’elles ne les éclairent. En seconde partie d’ouvrage, dans le Guide généalogique et pratique des NMMO, nous détaillons ces différents modèles, ainsi que leurs ancêtres, pour en offrir une vision plus précise.

Ces divers courants ont pour caractéristique commune de chercher à s’affranchir du modèle « mécaniste2 » et de ses effets négatifs. Initié par Taylor puis Ford au début du xxe siècle, et considéré comme la première théorisation organisationnelle aboutie, le modèle mécaniste se fonde sur une spécialisation extrême des tâches, encadrées par des procédures strictes, édictées et contrôlées par une longue ligne hiérarchique. Ce modèle était bien adapté pour intégrer dans le travail une population dotée d’un faible niveau d’éducation et absorber les effets de l’exode rural. Il a permis des gains de productivité exceptionnels.

Mais, à partir des années 1960, ses limites sont apparues de plus en plus criantes, tant en termes de conditions de travail que d’efficience organisationnelle. La spécialisation et la parcellisation des tâches aboutissent à de graves détériorations physiques et psychiques au plan humain, qui engendrent des effets contre-productifs : les cadences créent une fatigue nerveuse ; la répétitivité des gestes entraîne le développement de maladies professionnelles ; la monotonie et le désintérêt entraînent une baisse des rendements, mais également des coûts cachés (défauts de qualité, accidents du travail, désengagement, absentéisme, turn-over). Plus encore, cette forme organisationnelle basée sur la prévisibilité de l’environnement et la planification agit négativement sur la performance, dès lors que l’environnement économique se complexifie ou devient instable comme c’est le cas à partir des années 1970.

En définitive, ce « modèle » prend appui sur une vision très réductrice du potentiel humain où l’homme au travail est considéré comme le rouage d’une machine et uniquement mû par des gains monétaires. Il présuppose une relation passive du travailleur à son activité, alors qu’en réalité, pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, l’implication du travailleur est sollicitée en permanence pour résoudre les aléas et adapter le processus productif prescrit à la réalité, sans que cette contribution soit officiellement reconnue par le management.

À partir de la fin des années 1960, une nouvelle génération plus qualifiée du fait d’une éducation plus longue émerge, aspirant à une libération des mœurs dans la vie privée et de la subordination dans le travail (partage du pouvoir, autonomie, épanouissement, considération, créativité, etc.3). Un changement culturel profond s’amorce.

Tour d’horizon rapide des NMMO

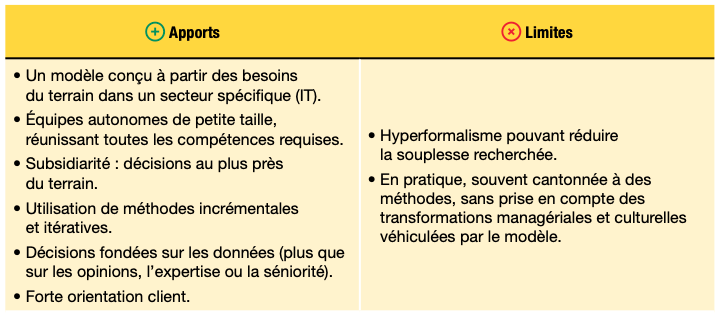

Face à ces limites, de nouveaux modèles ont émergé dès cette époque, puis à chaque décennie, et semblent actuellement se multiplier, avec des approches plus complémentaires que concurrentes. L’approche sociotechnique, l’école japonaise (lean), l’agilité, le mouvement des entreprises libérées, l’holacratie, les entreprises opale et les entreprises à mission : tels sont les sept « modèles » d’organisation étudiés dans cet ouvrage et collectivement désignés sous le sigle NMMO (figure 1.1)

Figure 1.1 – Les différents courants des NMMO émergeant à partir des années 1960

Les NWoW

Depuis les années 2010, une autre expression tend aussi à se répandre dans les organisations : les New Ways of Working (NWoW) ou nouvelles manières de travailler. Il s’agit d’une juxtaposition de pratiques, devant permettre à des organisations le plus souvent traditionnelles de se «déhiérarchiser», se «désiloter», «s’agiliser» et se « déspatialiser » pour être plus réactives et mieux répondre aux besoins des clients.

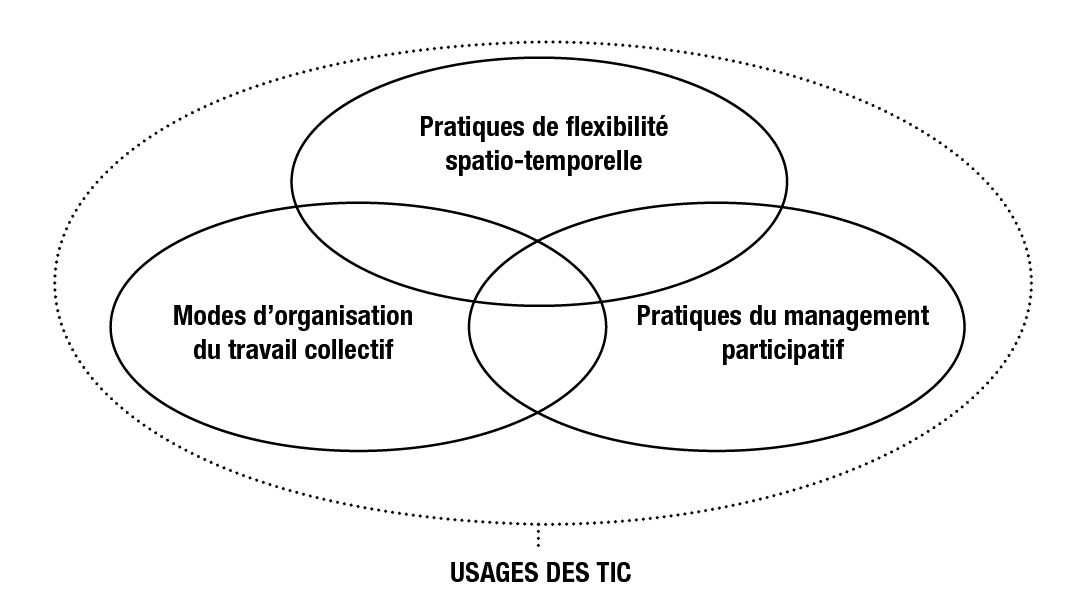

Ajzen, Donis et Taskin (2015) définissent les NWoW comme un ensemble : 1) de pratiques de flexibilité spatio-temporelle (open space, flexoffice, télétravail à domicile ou en mobilité, horaires flexibles, etc.), 2) de pratiques de management dit participatif, 3) de modes de travail collaboratif ; 4) de technologies de l’information et de la communication (TIC) soutenant ces formes organisationnelles.

Les 4 dimensions constitutives des NWoW

Source : Ajzen et al., (2015).

Une autre manière de décrire les NWoW consiste à utiliser les trois B : Bricks, Bytes et Behaviours (Jemine, 2016). Bricks (briques) renvoie à de nouvelles configurations des espaces de travail ; bytes (octets) à l’utilisation des outils numériques ; behaviours (comportements) à de nouveaux attendus comportementaux individuels et collectifs pour les managers et les collaborateurs. Ces attendus sont assez récurrents d’une entreprise à l’autre : mettre le client au centre, faire preuve d’écoute bienveillante, communiquer de façon constructive et sincère, assurer de la reconnaissance via la pratique du feedback, développer les contributions de chacun, être capable d’initiative, de créativité et d’engagement, travailler en coopération et s’entraider, manager par la confiance, simplifier ou réduire la complexité, etc.

Les NWoW représentent une somme de pratiques managériales visant la flexibilité, mais ils n’ont pas la cohérence intellectuelle interne des NMMO. Comme l’indiquent Desmarais et al. (2022), ils poursuivent un niveau d’autonomie des équipes moins radical que les modèles conceptuels précités, mais peuvent représenter une étape dans cette évolution. La diffusion de ces pratiques a été accélérée par la crise pandémique de 2020, dans le prolongement de l’élargissement du télétravail, qui a permis de donner de la consistance à des projets de transformation imaginés depuis déjà plusieurs années par certaines organisations. La fréquence de ces pratiques justifie que nous les examinions, ne serait-ce que pour en montrer les limites (voir chapitre 3).

Les NMMO sont-ils nouveaux ?

Les derniers modèles à la mode des années 2010 et suivantes s’inscrivent dans un continuum de plus de soixante ans, ce qui relativise sensiblement leur caractère « novateur ». Qui plus est, un rapide retour historique fait apparaître des origines bien plus anciennes.

Les fabriques de l’utopie : socialisme utopique et mouvement autogestionnaire

Dès les débuts de l’ère industrielle, horrifiés par la misère et les conditions de travail dans lesquelles les ouvriers et les ouvrières des premières manufactures sont maintenus, des penseurs et expérimentateurs comme Robert Owen, Charles Fourier, Jean-Baptiste André Godin ou Pierre-Joseph Proudhon, que l’on qualifie de « socialistes critico-utopiques », ont participé à l’édification des fondements d’un modèle alternatif. Partant de l’observation du travail, leurs analyses passent du niveau micro (améliorer les conditions de travail) au niveau macro-organisationnel (mettre en cause les conditions sociales et les structures de pouvoir).

À leur suite, le mouvement autogestionnaire concrétisera quelques-uns des grands principes de Fourier et de Proudhon en diverses occasions historiques, à dimension politique voire révolutionnaire : de la Commune de Paris de 1871 aux kibboutz israéliens, en passant par les soviets russes de 1905 ou encore les conseils ouvriers allemands de 1918, etc. Toutefois, l’autogestion est restée le plus souvent confinée au sein de cercles intellectuels et militants restreints (Georgi, 2008). En France, un nouveau coup de projecteur sera mis en mai 1968, précisément à l’époque où émergent de nouvelles aspirations personnelles et collectives remettant en question le modèle mécaniste. L’autogestion « colle » alors parfaitement aux revendications disparates qui s’expriment tant du côté des ouvriers que de celui des étudiants. Les expérimentations resteront cependant rares, à l’exception de celle de l’entreprise horlogère Lip en 1973, qui ne visait en outre qu’à maintenir l’activité le temps de trouver un repreneur. À partir du milieu des années 1980, époque où triomphe le néolibéralisme, l’autogestion retombe dans l’indifférence puis l’oubli intellectuel, même si certaines Scop et associations continuent de puiser à cette source.

Si on les considère à la lumière du courant autogestionnaire, les formes organisationnelles alternatives de l’entreprise, fondées sur l’auto-organisation de groupes opérationnels, sont loin d’être « nouvelles » (Canivenc, 2009, 2011) : Casalegno (2017), par exemple, fait remonter le mouvement de l’entreprise libérée aux « entreprises utopiques ». C’est pourquoi, compte tenu de cette filiation, nous incluons également des organisations autogérées dans le panel des cas analysés dans cet ouvrage.

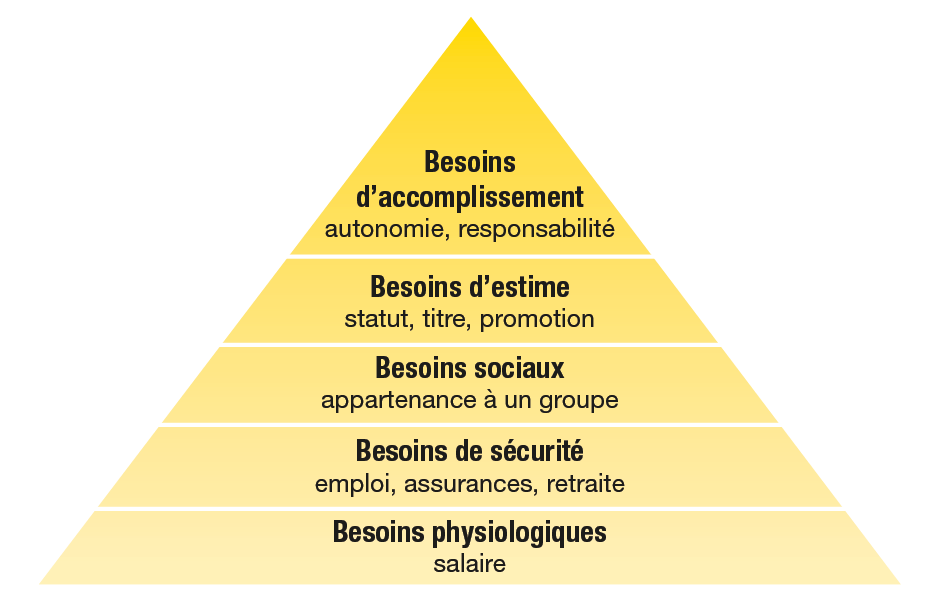

L’école des relations humaines

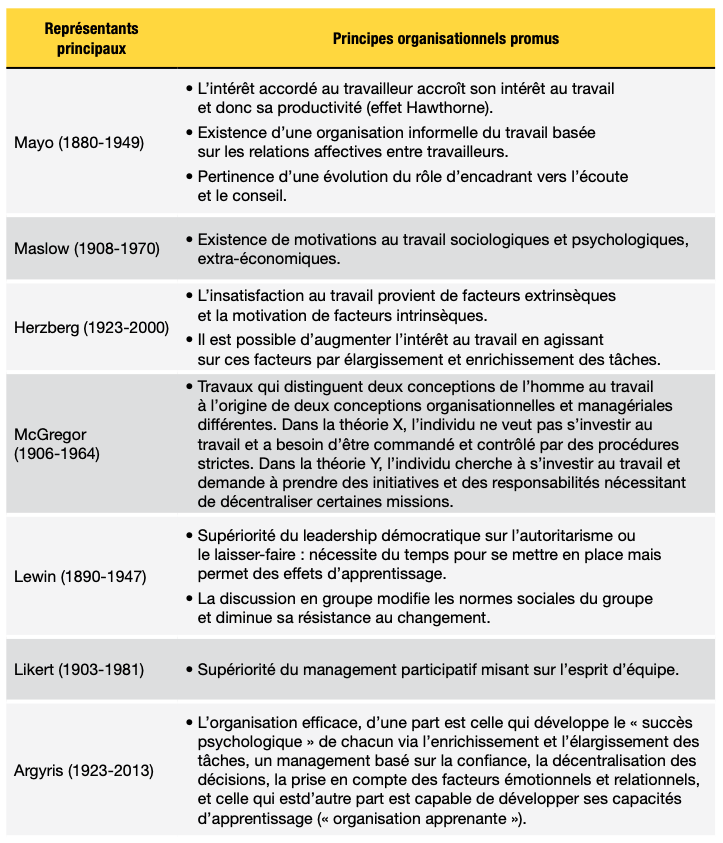

Bien avant les années 1960, une autre filiation des NMMO se dessine, plus gestionnaire et moins politique. Quasi parallèlement à sa diffusion, à partir des années 1920, le modèle taylorien-fordien se voit bousculé par des chercheurs qui construisent alors le champ de la psychosociologie naissante. Sociologie et psychologie sont à l’époque de jeunes disciplines en plein développement et certains chercheurs commencent à investir le sujet du travail et le milieu de l’entreprise. Ils sont regroupés sous le nom d’« école des relations humaines4 » (ERH), car affiliés à un même courant de pensée qui va révéler des dimensions ignorées par le modèle mécaniste. Sur le plan de la psychologie, ce courant met au jour l’existence de motivations extra-économiques chez les travailleurs ; sur le plan de la sociologie, il met l’accent sur les phénomènes liés au groupe dans la vie de travail. Il ne cessera de s’enrichir des années 1920 jusqu’aux années 1970 (voir figure 1.2).

Figure 1.2 – Lignes de force de l’école des relations humaines (1920-1970)

On retrouve dans l’ERH une grande partie des briques qui caractériseront par la suite les NMMO : l’accent mis sur le travail en équipe, l’enrichissement et l’élargissement des tâches à l’origine d’effets d’apprentissage, l’organisation informelle dont sont capables les travailleurs (qui débouchera sur l’idée d’auto-organisation), le management de soutien professionnel et psycho-affectif.

En résumé, les NMMO poursuivent un ensemble de réflexions qui datent de plus d’un siècle, voire davantage, et qu’il paraît dès lors difficile de qualifier de « nouvelles ». Ce retour historique révèle ainsi non une rupture (Autissier et al., 2016) ou une discontinuité récente (Adam-Ledunois et Damart, 2017), mais un continuum évolutif dont l’origine est quasiment concomitante à celle du modèle mécaniste. En ce sens, les modèles actuels ne seraient qu’un prolongement de concepts anciens, « réinventés pour l’occasion et réhabilités par un discours approprié au langage du temps » (Louart, 1996). Pierre Louart repérait déjà en 1996 « ce qui n’est au fond qu’une reprise d’anciennes formules rafraîchies ou améliorées par les technologies récentes ».

Des attributs communs

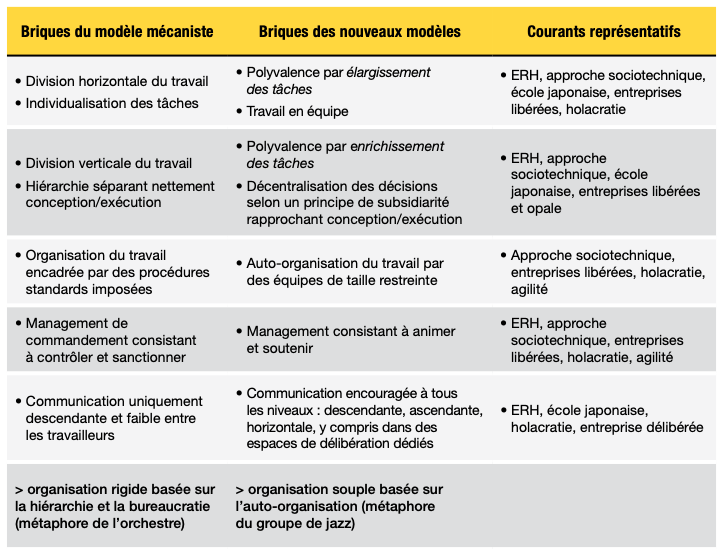

Si les briques conceptuelles développées par chacun des modèles et leur combinaison peuvent parfois différer et si certains ont des spécificités propres, les points communs prédominent (figure 1.3).

Tous les modèles intègrent la rupture profonde incarnée par l’ERH et, avant elle, par les socialistes utopistes : la prise en compte des dimensions psychosociologiques ignorées par le modèle mécaniste, qui ne valorisait que les aspects technico- organisationnels. L’approche sociotechnique proposera de coupler ces deux aspects, tout en soulignant la capacité d’auto-organisation des groupes restreints.

À partir de là, les innovations suivantes semblent incrémentales : elles peaufinent les apports précédents, en combinant leurs briques conceptuelles ou opérationnelles de manière originale et en y ajoutant quelques nouveautés. Les méthodes agiles mettront, par exemple, en lumière la figure du client ; celui-ci est directement intégré dans le processus productif et l’entreprise libérée le placera carrément en haut de la pyramide (on retrouve d’ailleurs là en substance le modèle japonais consistant à « penser à l’envers » [Coriat, 1994] où c’est le client qui déclenche la production). De même, la notion de « mission » d’entreprise, embryonnaire jusque dans les années 2010, gagnera en force avec les modèles plus récents : de la « vision » du leader libérateur, en passant par la « raison d’être » holacratique, qui se doit en outre d’être « évolutive » dans l’organisation opale de Frédéric Laloux, jusqu’à sa consécration juridique à travers la loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), en 2019. En dehors de ces évolutions incrémentales, les briques fondamentales restent les mêmes.

Figure 1.3 – Tableau comparatif des composantes du modèle mécaniste versus les nouveaux modèles

Il ne faudrait pas pour autant déduire de ce tronc commun qu’un nouveau one best way est à l’œuvre. Le caractère décentralisé des « nouveaux » modèles permet justement de développer une multitude de pratiques en fonction du contexte et de la culture propres à chaque entreprise, voire à chaque division ou service pour les entreprises de grande taille. Si l’archétype mécaniste semble immanquablement tendre vers une forme opérationnelle unique, les notions communes aux NMMO sont suffisamment modulables pour permettre à chaque organisation d’expérimenter et de sélectionner des formes opérationnelles qui lui sont propres et qui respectent ses spécificités culturelles, ouvrant ainsi la voie à une adaptation permanente de l’organisation. C’est en cela que réside fondamentalement le changement de paradigme organisationnel ouvert par les NMMO.

- 2. Ce modèle est désigné comme « mécaniste », car les entreprises y sont « conçues et gérées comme s’il s’agissait de machines » (Morgan, 1989) dans lesquelles « chaque individu est un rouage » (Plane, 2003).

- 3. À rapprocher des considérations sur la génération Z au chapitre 2 pour mesurer que la « rupture » d’aujourd’hui s’inscrit en réalité dans une continuité d’aspirations.

- 4. Certains opèrent une distinction entre l’ERH (représenté principalement par Mayo), la dynamique des groupes (Lewin) et le courant de la psychologie organisationnelle (Maslow, Herzberg, McGregor, Likert, Argyris). Ces courants partagent cependant les mêmes préoccupations : une optimisation conjointe des besoins psychosociologiques des travailleurs et des objectifs productifs de l’entreprise. Nous choisissons donc d’intégrer le courant de la psychologie organisationnelle dans la continuité de l’ERH.

Un contexte porteur pour les NMMO

Si les NMMO suscitent un nouvel engouement à partir des années 2000, c’est que le contexte économique, culturel, technique et épistémologique dans lequel s’inscrit l’action des entreprises a profondément changé. L’organisation du travail est ainsi revisitée à la lumière de courants anciens, redécouverts ou adaptés parce qu’ils correspondent à la prise de conscience qu’il faut pour répondre à de nouveaux besoins. Une innovation étant, au sens d’Everett Rogers (1995), « une idée, une pratique ou un objet perçu comme nouveau par les individus ou les organisations », on comprend que « plus que la radicalité intrinsèque de l’innovation managériale, [c’est] la perception des acteurs en contexte qui conditionne largement l’accueil qui lui est réservé » (Le Roy et al., 2013). Ainsi ce ne seraient pas tant les conceptions organisationnelles et managériales qui seraient intrinsèquement nouvelles que l’intérêt qu’on leur porte par nécessité.

Le contexte socio-économique : le monde VICA

Dans le sillage des chocs pétroliers des années 1970 et des restructurations industrielles des années 1980, des formes organisationnelles souples, flexibles, légères et modulaires semblent de plus en plus plébiscitées, à la faveur d’une inflexion macro-économique de grande ampleur. À l’âge industriel se substituerait en effet, selon de nombreux observateurs, un âge « postindustriel », aussi appelé société de l’information, de la communication, de la connaissance ou encore du savoir : l’activité productive n’est plus principalement basée sur l’exploitation de matières premières à l’aide de la force physique, mais sur des facteurs plus immatériels tels que l’information, la communication et le savoir exploités à l’aide de l’intelligence. Les aptitudes cognitives et l’intensité des échanges de savoirs prennent le pas sur la force physique et les compétences exclusivement techniques.

Les organisations doivent donc s’adapter à « un environnement économique où la réactivité, la flexibilité, la capacité d’innover ‒ pour reprendre quelques-uns de ces termes si couramment invoqués ‒ sont les nouveaux mots d’ordre » (Mariotti, 2005). Comme le soulignent Ariane-Hélène Fortin et Alain Rondeau (2014), « les méthodes de gestion traditionnelles fondées sur la division fonctionnelle du travail, l’autorité hiérarchique et les structures cloisonnées apparaissent limitées pour faire face à plusieurs défis contemporains d’adaptabilité et de performance exigées dans la gestion de systèmes complexes ».

Cette rupture de contexte est fréquemment désignée par l’acronyme VICA : des variations violentes et soudaines (volatil), des prévisions de plus en plus difficiles à tenir (incertain), un fort niveau d’interdépendance (complexe), une multitude d’interprétations possibles (ambigu). La conjonction de crises de différentes natures (financière, sanitaire, énergétique, climatique, géopolitique) révèle un contexte d’incertitude radicale, rendant de plus en plus difficile toute planification fiable de l’action.

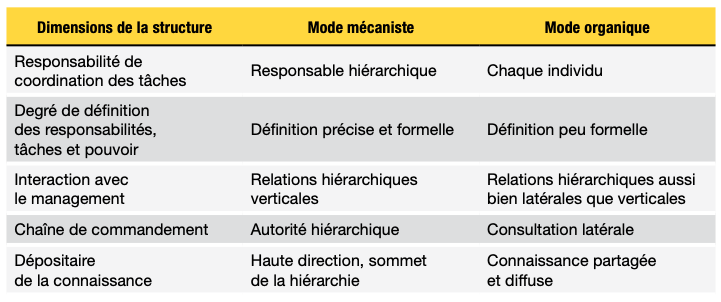

Bien avant la popularisation de cet acronyme, on trouve trace dès les années 1960 de cette conception de l’environnement économique, avec le courant de la contingence organisationnelle qui mettait en évidence l’influence des facteurs externes sur la structure interne des entreprises. Les travaux précurseurs de Tom Burns et Georges M. Stalker (1961) avaient déjà montré que la forme organisationnelle d’une entreprise dépend de l’incertitude et de la complexité de son environnement (technologies, marchés, etc.). À partir de l’analyse de vingt firmes industrielles de secteurs variés en Grande-Bretagne, ces deux auteurs avaient distingué deux types d’organisation : les structures mécanistes et les structures organiques (voir figure 2.1).

Les structures mécanistes sont adaptées à des environnements stables où les changements sont réguliers et de peu d’importance à chaque fois. Dans ces entreprises, le travail est rationalisé, spécialisé et standardisé, et la forme organisationnelle est donc centralisée et hiérarchisée.

Les structures organiques sont liées à des environnements instables, marqués par des innovations de rupture importantes générant de l’incertitude. Ces organisations ont besoin d’être flexibles, le travail y est donc faiblement spécialisé et standardisé pour pouvoir s’adapter aux aléas ; la forme organisationnelle est beaucoup plus décentralisée pour que les décisions puissent se prendre là où se trouvent les compétences et l’action collective.

Il semble que l’environnement soit aujourd’hui devenu instable pour une immense majorité des acteurs économiques. Cela ne concerne plus seulement quelques entreprises technologiques d’avant-garde, comme à l’époque des travaux de Burns et Stalker, mais tous les secteurs d’activité, y compris les plus traditionnels comme l’hôtellerie ou les transports, bousculés par de nouveaux acteurs sachant tirer parti du numérique du type Airbnb, Uber ou Blablacar. Toutefois, il subsiste très souvent dans les organisations, en particulier les plus grandes, des activités qui restent fortement processées (culture de l’exploitation), tandis que d’autres laissent davantage de place à l’auto-organisation (culture de l’exploration).

Figure 2.1 – Modes de gestion mécaniste et organique

Source : Plane, Jean-Michel (2003).

Le contexte socioculturel : les aspirations de la génération Z (et des autres)

Pour expliquer ce nouvel engouement pour des modes de management et d’organisation alternatifs, le discours ambiant met aussi en avant des effets générationnels. La génération Z5 serait avide d’un nouveau rapport au travail et à l’entreprise.

Ces formes de généralisations essentialistes (« les jeunes », « les Français », etc.) doivent évidemment être considérées avec la plus grande prudence. Les jeunes sont loin de représenter une catégorie homogène (Attias-Donfut et Segalen, 2020), et de multiples facteurs influencent leur rapport au travail : le niveau de diplôme (enquête SoManyWays, 2019-2021), le secteur d’activité (Coutrot et Perez, 2021), les conditions socioéconomiques qui en découlent ainsi que le lieu de résidence (ville/campagne) (Amiel, 2021), le contexte organisationnel spécifique à l’entreprise dans laquelle on officie (Coutrot, et Perez, 2021), et également des facteurs plus subjectifs (traits de personnalités et expériences antérieures de travail plus ou moins positives) (Ibid.). Une diversité de situations qui explique certainement l’ambivalence des caractéristiques attribuées aux « nouvelles générations » : besoin de répondre avant tout à des besoins matériels ou au contraire priorité donnée à l’épanouissement et à l’expression de soi ? Relégation du travail derrière les amis, la famille et les loisirs (quand il ne s’agit pas de s’en détourner complètement) ou au contraire investissement intense dans son emploi et sa carrière (Meda et Vendramin, 2010) ?

Il n’en reste pas moins que les « jeunes » renvoient à une classe d’âge qui rencontre de nombreuses difficultés pour s’insérer dans l’emploi, particulièrement en France (Amiel, 2021), et qui, de ce fait, interroge la place du travail dans sa vie.

Les enquêtes menées par Michel Dalmas (2019) sur les aspirations de cette nouvelle génération permettent de distinguer quatre caractéristiques qui lui seraient propres : l’importance des relations de travail fondées sur l’équité, le respect et la confiance ; la possibilité de réaliser un travail de qualité ; la volonté de travailler de manière collaborative ; l’attrait pour l’action et l’innovation avec une certaine forme de prise de risque.

Ces caractéristiques résonnent fortement avec les discours sur les « nouveaux » modes de management et d’organisation. On peut cependant s’interroger sur ce qui distingue fondamentalement ces aspirations de celles que portait en son temps la « génération 68 » (Louart, 1996). N’était-il pas déjà question de briser les carcans et les relations traditionnelles en entreprise pour faire du travail un vecteur d’épanouissement personnel et collectif ? On serait alors face à des aspirations caractéristiques non d’une génération particulière mais d’une classe d’âge à l’approche de l’entrée dans la vie active ou au début de celle-ci, étape par laquelle passeraient successivement toutes les générations depuis les années 19606.

Ainsi, plusieurs enquêtes indiquent que « les valeurs qu’expriment les nouvelles générations reflètent souvent, sur une tonalité plus affirmée, celles de la société toute entière. Les travaux sur l’évolution des valeurs, dans la lignée des enquêtes du sociologue américain Ronald Inglehart (1993, 2018), montrent que depuis les années 1970, on observe un rapprochement des opinions entre les générations sous l’égide de la montée des valeurs postmatérialistes » (Dagnaud, 2021). Les générations X7, Y8 et Z se rejoindraient ainsi sur trois critères indispensables pour se sentir bien au travail : une bonne ambiance de travail ; pouvoir apprendre et développer de nouvelles compétences ; pouvoir proposer des idées et des solutions. Ces générations s’accordent également sur ce qu’elles souhaitent éviter dans le travail : un manque d’éthique de leur entreprise et un chef qui micro-manage (enquête SoManyWays, 2019-2021). Autant de critères et de valeurs qui résonnent fortement avec ceux mis en lumière par les enquêtes de Dalmas, signalées précédemment, et pourtant présentés comme spécifiques à la génération Z. Comment comprendre et dépasser cette apparente contradiction ?

Il faut ici relever que la pandémie de Covid-19 est venue secouer cette belle concordance intergénérationnelle. Les jeunes de la génération Z, majoritairement encore en études ou en début d’insertion dans l’emploi, semblent avoir payé un lourd tribut à la crise, au point d’être qualifiés de « génération sacrifiée » (Attias-Donfut et Segalen, 2020). La crise sanitaire a fortement pesé sur le moral des jeunes au regard des autres classes d’âge (Dagnaud, 2021 ; Institut Montaigne, 2022). Or, « la question des conditions d’entrée dans la vie active des différentes générations constitue un élément déterminant dans la mesure où elles déterminent largement l’ensemble de la trajectoire par un “effet de scarification” » (Meda et Vendramin, 2010). En ce sens, « une génération n’est pas seulement un groupe d’âge ; c’est une cohorte qui porte aussi les marques des mutations culturelles, économiques, sociales, technologiques, voire historiques » (Meda et Vendramin, 2010) propres à son époque. Parmi lesquelles il faut inclure aujourd’hui les mutations climatiques à l’origine d’une urgence environnementale anxiogène, ainsi qu’à l’heure où nous écrivons le retour de la guerre en Europe. Si depuis les années 1970, il était de plus en plus difficile de voir dans « les jeunes » une catégorie homogène disposant d’une identité générationnelle particulière, différente des précédentes, les crises climatiques, sanitaires et géopolitiques propres au xxie siècle pourraient avoir changé la donne.

Ce contexte difficile n’engendre pas seulement de l’inquiétude ou de la désespérance, il débouche également sur de nouvelles aspirations. La crise sanitaire qui a contraint à un certain « enfermement » du fait des confinements et des mesures de distanciation a aussi été marquée en retour « par un foisonnement de projets et d’idées nouvelles, par une soif d’entreprendre ou d’agir à son échelle en faveur du bien commun, par l’accélération de transitions professionnelles − en un mot par un bouillonnement à l’échelle individuelle qui présente un net contraste avec la perception d’un marasme global » (Amiel, 2021). Un phénomène qui ne concerne pas uniquement les jeunes et ne date pas de 2020, mais qui semble tout de même avoir été renforcé par la crise pandémique.

Cette situation a évidemment des conséquences importantes sur la perception du travail et des entreprises, qui se cristallisent à travers deux expressions fortement médiatisées : « la grande démission » et « la quête de sens ».

Avant la crise sanitaire, la France connaissait déjà une inadéquation structurelle entre l’offre des entreprises et les qualifications des salariés, engendrant des difficultés de recrutement et des métiers en tension. À cette situation ancienne s’ajoutent aujourd’hui des phénomènes de remise en cause du rapport au travail, en raison de niveaux de rémunération jugés trop faibles, de conditions de travail ressenties comme pénibles et parfois d’absence de sens dans le travail proposé. Un rapport de la Dares (Coutrot et Perez, 2021), tente de clarifier le concept de « quête de sens » à partir de multiples travaux en sciences de gestion, sociologie, psychologie et psycho-dynamique du travail, et en distingue trois dimensions constitutives.

Deux dimensions sont tournées vers le pouvoir d’agir du travailleur sur le monde : le sentiment d’utilité sociale et la cohérence éthique de son action avec ses propres valeurs. Si cette aspiration est partagée par tous les salariés, la génération Z semble la plus attentive à cet aspect : l’utilité sociale du travail est un « prérequis absolu » pour plus de la moitié des étudiants et des diplômés (enquête BCG, CGE et Ipsos, 2021), tandis que 86 % des 18-24 ans se déclarent prêts à gagner moins pour avoir un travail plus conforme à leurs valeurs (contre 79 % des 25-39 ans et 73 % des 55 ans et plus) (Dagnaud, 2021). En la matière, les vingtenaires se fixent deux grands défis : le « sauvetage de la planète », ainsi que la lutte contre la précarité et les inégalités (Attias-Donfut et Segalen, 2020). Les valeurs qu’ils défendent sont donc orientées prioritairement vers les problématiques environnementales et sociales (enquête Fondation Jean-Jaurès, Macif et BVA, 2021) et ils nourrissent sur ce plan de fortes attentes envers les entreprises. Aussi se révèlent-ils très critiques à l’égard des politiques RSE des grandes entreprises, assimilées à des discours marketing perçus comme peu sincères (enquête BCG, CGE et Ipsos, 2021) au point que le concept de responsabilité « volontaire » semble aujourd’hui totalement discrédité.

Cependant, le travail ne transforme pas seulement le monde mais aussi le travailleur lui-même. À ces deux dimensions extrinsèques s’ajoute une troisième dimension intrinsèque : la possibilité de s’épanouir et de s’accomplir. Il est ici attendu que le travail vienne « augmenter les pouvoirs d’action, de perception et de sensibilité de la personne » (Dejours et al., 2018). Et comme le souligne le rapport de la Dares en s’appuyant sur les travaux de Christophe Dejours, « l’organisation du travail est déterminante pour que celui-ci ait du sens : “le niveau de compétence requis pour le poste, les différentes capacités qui doivent y être exercées, le potentiel de développement de ces capacités et l’acquisition de nouvelles compétences par le travail, la possibilité de développement personnel, d’expression de soi, et l’exercice de son pouvoir de jugement, tous ces éléments contribuent à la qualité du travail d’une manière qui le rend plus ou moins signifiant (meaningful) ou épanouissant pour le travailleur” ». L’intérêt pour l’activité en elle-même (au-delà de son résultat) devient une valeur cardinale au point d’espérer faire de son travail une « passion ». Ici encore, cette aspiration est partagée par nombre de salariés mais elle est plus marquée chez les jeunes : 42 % des 18-24 ans font ainsi du « travail par passion » leur premier critère pour choisir un poste, contre 33 % pour leurs parents (Institut Montaigne, 2022).

Agir positivement sur le monde en se sentant utile aux autres sans violer ses valeurs morales et professionnelles, tout en agissant positivement sur soi par le développement de ses capacités : telles seraient donc les dimensions du « sens du travail ». Et, lorsque celui-ci fait défaut, les risques de départ9 ou de désengagement sont grands, comme le souligne le rapport de la Dares, révélant ainsi l’articulation entre « quête de sens » et phénomène de « grande démission ». Parmi les dimensions constitutives du sens au travail, c’est la troisième, relative au « sentiment de ne pas apprendre de choses nouvelles dans son travail et de ne pas pouvoir y développer ses compétences, qui contribue le plus à expliquer la mobilité professionnelle » (Coutrot et Perez, 2021). Le rapport souligne cependant qu’entre 2013 et 2016 la plupart des salariés souffrant d’un déficit de sens dans leur travail (dans sa triple dimension) restaient dans leur emploi, entraînant en retour « une augmentation significative du nombre de jours d’absence pour maladie ». Il semble que la donne ait changé depuis la crise sanitaire du fait d’un rapport de force plus favorable aux salariés (mais qui pourrait ne pas durer), transformant les problématiques de l’attraction et de la rétention en un véritable défi qui ne pourra se résoudre par des discours superficiels sur la « marque employeur ». La situation nécessite au contraire de revoir en profondeur non seulement l’organisation du travail et le management des salariés dans le sens de la qualité du travail (et pas seulement de la qualité de vie au travail, ou QVT), mais également la gouvernance des entreprises. Autant d’enjeux auxquels cherchent à répondre les NMMO.

Le contexte sociotechnique : les NTIC

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) s’accompagne d’un imaginaire particulier, favorisant un renouvellement de la conception des organisations.

Des utopies stimulantes à la dystopie numérique

La première techno-utopie émerge dès la naissance de l’informatique, dans les années 1940, avec la cybernétique de Norbert Wiener (1894-1964). Alors que les grands calculateurs laissent place aux premiers ordinateurs, cette nouvelle discipline propose de placer l’information au cœur des processus d’organisation et de régulation. Le terme de « cybernétique » s’inspire en effet du grec kubernêtikê, qui signifie « gouvernail », et plus largement « gouverner » : la clé de cette nouvelle science du gouvernement se trouve précisément dans l’information, pierre angulaire d’une société transparente, rationnelle et juste, grâce à la libre circulation des données permises par les technologies de l’information. Wiener propose une société décentralisée capable de s’autoréguler grâce aux NTIC (Breton, 2000), à la fois « plus “égalitaire”, plus “démocratique” et plus “prospère” » (Breton, 1995 ; Breton et Proulx, 2002). La cybernétique va connaître un fort engouement et continue aujourd’hui d’influencer profondément notre conception des technologies informatiques. L’idéal cybernétique se retrouve en effet quasiment mot pour mot en 2003, lors du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI) de Genève où les NTIC sont présentées comme « propice[s] à l’instauration d’un monde plus pacifique, plus juste et plus prospère »10.

Dans la décennie suivante, les premières expérimentations d’ordinateurs en réseau émergent avec le projet militaire Arpanet11 (1966-1972), dont le développement sera confié à des universitaires de la côte ouest des États-Unis (UCLA, Stanford, Université de Californie de à Santa Barbara, Université de l’Utah). Ce lieu de naissance aura une influence non négligeable sur l’esprit du projet. Premièrement, l’une des caractéristiques du milieu universitaire est de se reconnaître comme une communauté d’experts composée de pairs égaux. Deuxièmement, la côte Ouest est marquée à cette époque par la contre-culture et la génération hippie dont les aspirations anticonformistes et antiautoritaires interrogent le reste de la société. De ce cocktail détonant va naître un imaginaire technique utopique, aux antipodes du projet militaire initial. En effet, « les pères fondateurs d’Internet n’imaginaient pas seulement un réseau de coopération et d’échange entre les machines et entre les hommes, mais aussi l’accès à un savoir universel » (Flichy, 2001). Pour ce faire, ils vont orienter l’architecture du réseau vers une logique de décentralisation et d’auto-organisation maximale − des caractéristiques qui assureront la suprématie du réseau américain sur le Minitel français beaucoup plus centralisé. On retrouve ici parfaitement l’opposition entre le modèle mécaniste et les nouveaux modes de management et d’organisation, transposée au système informatique.

Du fait de ces caractéristiques, ces nouvelles technologies vont se diffuser rapidement dans la société par le truchement d’un segment social particulier : les « hackers ». Ce terme fait de nos jours l’objet de multiples incompréhensions l’assimilant à la figure du pirate. Si to hack into signifie effectivement « entrer par effraction », le terme argotique hack renvoie plus globalement au fait de « bidouiller » pour résoudre des problèmes de manière ingénieuse sans nécessairement passer par des procédures conventionnelles. Ils vont ainsi rapidement s’emparer des premiers ordinateurs en kit et développer des programmes pour les mettre en communication. Parallèlement aux universitaires, ils lancent leurs propres forums.

Ce segment social est lui aussi marqué par une culture particulière : la réputation y est basée sur la reconnaissance par les pairs de compétences pointues et la liberté y est une valeur cardinale, à l’instar des universitaires. À la différence de ces derniers cependant, les hackers se veulent autonomes vis-à-vis des institutions : ils agissent par plaisir et souvent de manière bénévole − l’activité informatique n’étant pas perçue comme un travail mais comme une passion souvent obsessionnelle. L’« éthique hacker » (Himanen, 2001) participe ainsi d’une profonde transformation du rapport au travail et à l’organisation, qui semble aujourd’hui se répandre dans les nouvelles générations.

Avec la diffusion du réseau, les années 1990 voient émerger la figure de l’entrepreneur numérique, notamment dans la Silicon Valley. Ces entrepreneurs sont avant tout animés par l’innovation, l’audace, l’ego et le travail obsessionnel, bien plus que par l’argent (tout du moins initialement). À la fin de la décennie, un basculement s’opère toutefois avec les investissements massifs opérés par les venture capitalists et l’envolée des valeurs boursières liées à la « net économie ». L’éclatement de la bulle Internet en mars 2000 ne sera qu’une péripétie dans cette trajectoire.

À partir des années 2000, les technologies numériques vont osciller entre deux pôles : financiarisation à outrance et projet social alternatif tourné vers la décentralisation. Ce dernier sera ravivé par l’arrivée du Web 2.0, dit aussi web participatif, qui renvoie à de nouvelles interfaces permettant aux internautes ayant peu de connaissances techniques de créer leurs propres contenus numériques (blogs, wikis, réseaux sociaux). Un mouvement qui paraît aujourd’hui se prolonger avec les technologies no code (Canivenc, 2022), promettant cette fois-ci à chacun de pouvoir développer ses propres produits logiciels (sites web, applications, chatbots, outils d’automatisation) sans aucune connaissance en langage informatique.

Cependant depuis les années 2010 et la montée irréductible de la puissance des Gafam et consorts, le Flower Power a définitivement cédé la place à Big Brother. Les discours idylliques sont remplacés par une vision dystopique de ces organisations technologiques (surtout en Europe, mais pas seulement). Des lanceurs d’alerte ou des « repentis » issus des plus grandes entreprises du numérique s’expriment sur les dérives et les risques à l’œuvre12. Comme le remarque Marc Chevallier (2006), « loin de favoriser une “désintermédiation” générale […], Internet a surtout favorisé l’émergence de nouveaux intermédiaires géants ». C’est désormais une vision alarmiste qui domine, associant les nouvelles technologies à une centralisation excessive du pouvoir (économique, financier, technologique, voire politique) dans les mains des Big Tech, à la manipulation des consommateurs-citoyens, à la surveillance généralisée, à la destruction du lien social et de la démocratie…

C’est ce qui explique, en réaction, la montée d’un nouveau discours utopiste au cœur de la conception du Web 3.0 − comme un éternel retour du même. Si le terme fait débat du fait de son caractère marketing et du flou dont pâtit encore sa définition, le Web 3.0 répondrait à l’idée que les plateformes en ligne sont aujourd’hui trop centralisées et contrôlées par une poignée de grandes sociétés comme Amazon, Apple, Alphabet, Meta et Microsoft. Ces entreprises ont amassé d’immenses quantités de données personnelles et de contenus sans que les utilisateurs en aient véritablement le contrôle. L’idée serait donc de redonner du pouvoir aux internautes en créant un web « décentralisé » à partir des technologies dites blockchain, où les usagers peuvent « transporter » leurs données d’un service à l’autre. Se rejouerait ainsi un grand classique du logiciel et du web depuis leur origine : la lutte entre une vision libertaire et une vision marchande, capitaliste et de contrôle.

In fine, on constate que l’imaginaire lié aux technologies numériques recoupe, depuis l’origine et en de nombreux points, les caractéristiques attribuées aux nouveaux modes de management et d’organisation : décentralisation, auto-organisation, colla- boration, motivation intrinsèque et raison d’être extra-économique, sont quelques- uns de leurs points communs. Certains espèrent ainsi encore que la diffusion du numérique entraînera l’inéluctable déve- loppement « de nouveaux modèles forts de production, modèles qui prennent davan- tage appui sur le groupe, la collaboration et l’auto-organisation que sur la hiérarchie et l’autorité » (Tapscott et Williams, 2007), donnant ainsi naissance à un nouveau ré- gime sociotechnique.

S’affranchir de l’espace-temps : l’entreprise réseau

Outre la stimulation que représente l’imaginaire numérique pour les NMMO, les NTIC permettent également d’envisager de nouvelles façons de travailler affranchies de l’espace-temps, dont le travail à distance (Canivenc et Cahier, 2021) à large échelle est l’une des manifestations les plus récentes.

Cependant, les outils numériques ne suffisent pas à eux seuls à implanter ces nouvelles formes de travail. Il aura, en effet, fallu une pandémie mondiale pour forcer la banalisation du télétravail, pourtant techniquement possible depuis longtemps. Les freins managériaux et organisationnels restent tenaces. Par ailleurs, durant cette expérimentation inédite du travail à distance, nombre d’entreprises se sont contentées de plaquer les fonctionnements propres au travail sur site dans le monde virtuel, en remplaçant par exemple les réunions physiques par des visioconférences. Au-delà des processus organisationnels, les postures managériales ont certes été profondément interrogées mais rarement bouleversées : le télétravail n’a souvent fait que renforcer les pratiques préexistantes, qu’elles fussent fondées sur la confiance ou sur la surveillance (qui peut d’ailleurs être facilitée par les NTIC). Les technologies de la communication, aussi développées soient-elles, n’ont pas le pouvoir intrinsèque de transformer les pratiques organisationnelles et managériales. La relation entre ces variables est plutôt à lire en sens inverse : ce sont les nouvelles pratiques organisationnelles et managériales qui permettront d’accueillir les nouvelles formes de travail permises par les NTIC, comme le travail à distance.

Au-delà des pratiques de travail, les NTIC ouvrent également des possibilités organisationnelles inédites : émerge ainsi la figure de l’entreprise-réseau13 (Rorive, 2005) comme nouvelle modalité d’organisation conduisant à un effacement des frontières physiques et temporelles de la firme. Celles-ci deviennent en effet perméables, mouvantes et contingentes comme l’explique Thierry Kirat (1994) : « L’idée semble en effet s’imposer, selon laquelle l’ère de la production de masse étant révolue, le modèle “taylorien-fordien” laisse la place à des formes d’organisation plus flexibles, plus interactives et intégrées à leur environnement. Dans ce contexte, les frontières de la firme s’estompent, aussi bien à l’intérieur (dans les cloisonnements entre divisions fonctionnelles, entre niveaux hiérarchiques) qu’à l’extérieur (mise en réseau des firmes, pratique du flux tendu…). Cette gestion des interrelations fait donc apparaître clairement la nécessité du façonnage de “nouvelles frontières” désormais plus invisibles et psychologiques que visibles et formalisées ». Ainsi, si la notion de frontière perdure, elle ne doit plus prendre le sens de « limite », de « fermeture », mais bien plutôt de « point d’ancrage des relations qu’elle instaure avec son environnement » (Amblard et al., 2005).

Christophe Assens (2003) présente le « réseau » comme un « outil pour transformer les organisations trop rigides comportant des organigrammes figés et des intermédiaires hiérarchiques pléthoriques en introduisant une répartition plus souple des responsabilités et des fonctions, à partir du jeu relationnel qui anime spontanément et de façon informelle les acteurs et les centres de décision ». La lecture qu’en propose Fabien Mariotti (2005) est beaucoup plus critique. Cet auteur interprète l’émergence du réseau comme une « nouvelle utopie managériale » qui puiserait autant dans l’idéal réticulaire informatique (qu’il présente comme une « construction utopique connexe ») que dans celui des nouvelles théories auto-organisationnelles issues des sciences dures (s’inspirant notamment « des sociétés d’insectes qui réalisent des tâches complexes sans pour autant nécessiter d’importants efforts de coordination ni pâtir d’inertie »).

Ces considérations pour le moins mitigées nous invitent à examiner en profondeur le bouleversement épistémologique plus global que représente la pensée complexe.

Le contexte épistémologique : la pensée complexe

Au cours du xxe siècle, le paradigme qui gouvernait jusque-là la science et le corps social commence à apparaître comme de plus en plus simpliste et daté. Edgar Morin (1991) le résume par la maxime « “diviser pour régner”. La formule est celle de Machiavel pour dominer la cité, de Descartes pour maîtriser la difficulté intellectuelle et de Taylor pour régir les opérations du travailleur dans l’entreprise. […] Le paradigme d’Occident règne en divisant ! ». Progressivement, ce paradigme cartésien se fissure, annonçant une révolution scientifique14 : « En physique, biologie, sociologie, il apparaît de plus en plus nettement que l’organisation n’est pas réductible à l’ordre et doit trouver ses principes propres ; plus encore, on commence à comprendre que l’organisation vivante et l’organisation anthropo-sociale posent les problèmes fondamentaux d’une science de l’autonomie et d’une théorie de l’auto-organisation » (Morin, 1981).

Toutefois, le paradigme précédent apparaît d’une telle cohérence, voire d’une telle emprise, qu’il est très difficile à déloger. Comme le soulignent Jean-Louis Le Moigne et Pascal Vidal (2000) en s’inspirant du discours du prix Nobel d’Herbert Simon (1978) : « Aussi longtemps que nous ne disposons pas d’un paradigme de référence alternatif, […] nous pratiquons le précédent, aussi inadapté qu’il nous apparaisse en pratique ». Une situation qui explique la prégnance souterraine du modèle mécaniste en entreprise et la difficulté globale à modifier les pratiques.

À la fin du xxe siècle, Morin entreprend de préciser les contours de ce nouveau paradigme en émergence15. La pensée complexe a pour ambition de proposer une méthode qui « détecte et non pas occulte les liaisons, articulations, solidarités, implications, imbrications, interdépendances » (Morin, 1977) des divers éléments entrelacés, qu’ils soient bio-physico-chimiques ou anthropo-sociaux. Le terme de complexité n’a pas été choisi au hasard : « “plexus” (entrelacement) vient de “plexere” (tresser). Le complexe ‒ ce qui est tressé ensemble − constitue un tissu étroitement uni bien que les fils qui le constituent soient extrêmement divers » (Morin, 1980).

Morin introduit ainsi à une pensée dialogique tentant de comprendre les relations antagonistes et également complémentaires que peuvent entretenir les termes d’un couple binaire. Par exemple : ordre/désordre, autonomie/interdépendance, unité/ diversité, ouverture/fermeture, etc. Le défi de la pensée complexe va consister à associer sans incohérence ces idées réputées antinomiques.

Pour illustrer ces interrelations, prenons l’exemple du couple « autonomie/interdépendance » : Morin nous dit que l’interdépendance ne limite en rien l’autonomie, elle peut au contraire en être le garant. Il n’y a d’ailleurs pas « d’autonomie vivante qui ne soit dépendante. Ce qui produit l’autonomie produit la dépendance qui produit l’autonomie » (Morin, 2001). Et il en fournit un exemple : « L’indépendance d’un être vivant nécessite sa dépendance à l’égard de son environnement » (Morin, 1977). L’autonomie doit donc toujours être conçue non en opposition mais en complémentarité de la dépendance.

Dans la même veine, l’approche des phénomènes organisationnels à laquelle nous convie la pensée complexe encourage à repenser la hiérarchie et la spécialisation des fonctions pour penser les systèmes organisationnels comme étant à la fois hiérarchiques, acentriques et polycentriques. Hiérarchie et spécialisation offrent l’avantage de la précision et de l’efficacité, mais elles se paient en retour par une « perte de qualités » au niveau des parties. À survaloriser la hiérarchie et la spécialisation des fonctions de l’organisation, on risque ainsi de la rendre inapte à faire face aux « aléas, concurrences, antagonismes intrinsèquement présents dans toute organisation vivante » (Morin, 1980). En contrepoint, sont également soulignés les avantages et limites d’une organisation totalement acentrique et déspécialisée : « L’organisation polycentrique permet de localiser ou noyer l’erreur, mais il lui est plus difficile qu’à la grosse tête d’élaborer une stratégie. Une organisation acentrique vit et grouille d’erreurs qui s’entrannulent, mais ne saurait élaborer une stratégie de comportement sinon par multiplication de réponses myopes à l’événement. »

Une fois faite cette mise au point sur les avantages et lacunes respectifs des organisations hiérarchiques/spécialisées et ahiérarchiques/déspécialisées, tout l’enjeu consiste à appréhender les systèmes organisationnels de manière dialogique pour penser la complémentarité de ces notions antagonistes. S’appuyant sur une analyse fine des processus organisationnels biologiques, Morin propose à la réflexion l’exemple des cellules. Les cellules offrent en effet l’exemple parfait de systèmes à la fois déspécialisés et spécialisés. Chacune des cellules assurant une fonction propre, elles semblent en apparence fortement spécialisées. En réalité, chacune porte en elle la possibilité de se déspécialiser pour faire face aux aléas : « La cellule la plus limitée ou la plus cantonnée dans sa spécialisation est détentrice du patrimoine génétique de l’ensemble de l’organisme, et serait en principe capable de reproduire cet organisme. » Les cellules illustrent ainsi parfaitement le principe systémique selon lequel le tout est inscrit dans chacune des parties qui s’inscrivent elles-mêmes dans un tout. Les cellules nous montrent donc que « la spécialisation, au sein d’une organisation vivante, n’est qu’un aspect d’une complexité organisationnelle où l’être spécialisé dispose de qualités non spécialisées. Or, ces qualités non spécialisées sont aussi indispensables que les qualités spécialisées à l’existence du tout ».

Dans le même esprit, il montre que toute hiérarchie nécessite « une composante anarchique ». Dans la pensée complexe, « l’anarchie, ce n’est pas la non organisation, c’est l’organisation qui s’effectue à partir des associations/interactions synergiques d’êtres computants, sans qu’il y ait besoin pour cela de commande ou contrôle émanant d’un niveau supérieur. C’est ainsi que se constituent les éco-organisations » (Morin, 1980).

La pensée complexe d’Edgar Morin semble à bien des égards nous mettre sur la piste d’un renouvellement profond des conceptions susceptibles de guider les phénomènes organisationnels et les logiques d’action propices au déploiement des NMMO. Inversement, elle met aussi en garde contre les approches qui figent et sclérosent, car « la “bonne” révolution ne peut être que révolution permanente » (Morin, 1980).

- 5. Génération des personnes nées entre 1997 et 2010.

- 6. Rappelons qu’avant cette date, « les jeunes » ne sont pas considérés comme une catégorie sociologique spécifique.

- 7. Personnes nées entre 1960 et 1977.

- 8. Personnes nées entre 1978 et 1996, aussi nommées « milleniaux » (de l’anglais millenials).

- 9. Parmi les raisons de quitter son entreprise, le manque de sens du travail apparaît aussi important que l’intensité du travail et davantage que les autres facteurs de risques psychosociaux.

- 10. Déclaration de principes du SMSI de Genève. Retranscrite dans Mathien, M. (2005).

- 11. Advanced Research Projects Agency Network.

- 12. Voir, par exemple, le documentaire The Social Dilemma (Derrière nos écrans de fumée en français) (2020).

- 13. Les entreprises travaillant avec des sous-traitants ou des fournisseurs sont par exemple des entreprises-réseau, qui signent un mouvement inverse à l’intégration verticale des organisations mécanistes (où il s’agissait d’intégrer toutes les activités pour devenir le plus gros possible et dominer le marché). Cette méta-forme organisationnelle est cependant loin d’être stabilisée et se décline de manière très hétérogène.

- 14. Nous pouvons ici citer, entres autres, la physique avec les structures dissipatives de Prigogine, la météorologie avec la théorie du chaos d’Edward Lorenz, les sciences cognitives avec l’autopoièse de Francisco Varela.

- 15. Un travail titanesque qui donnera naissance aux six volumes de La Méthode (en clin d’œil au Discours de la méthode de Descartes) et qu’il synthétisera au début des années 1990 dans un court ouvrage de vulgarisation intitulé Introduction à la pensée complexe, Seuil, 1990.

Innovation ou effet de mode ?

De nombreux facteurs contextuels recensés au chapitre 2 expliquent le regain d’intérêt des entreprises pour les NMMO. Ce constat n’écarte cependant pas une question légitime : l’engouement actuel pourrait-il n’être qu’une mode ?

Qu’est-ce qu’une mode en gestion ?

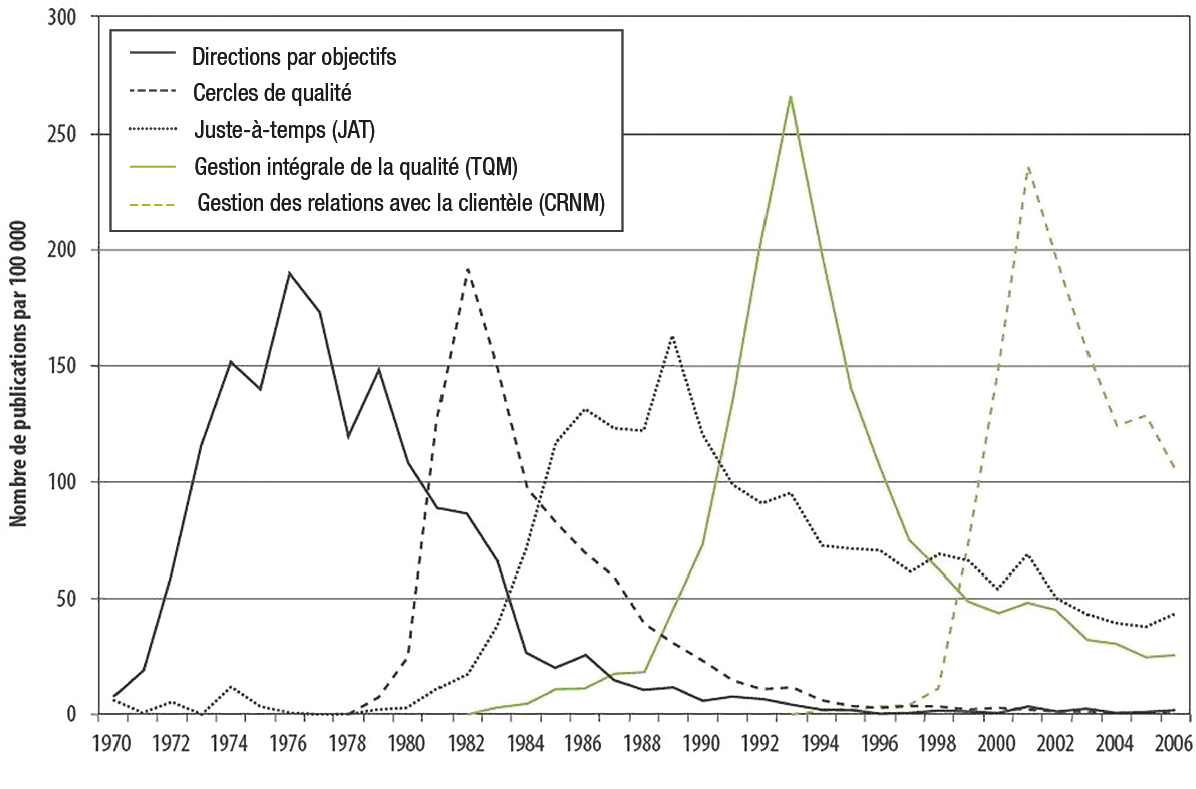

Hélène Giroux (2007) distingue plusieurs critères pour identifier une mode en gestion.

1. Il doit exister un objet de mode précis, c’est-à-dire une méthode de gestion qui se présente comme un moyen moderne et rationnel d’obtenir de meilleurs résultats que les autres. Telle est bien l’ambition historique des NMMO face aux limites du modèle mécaniste.