L’innovation dans l’industrie

Pour les spécialistes des sciences et des techniques, l’innovation est schématiquement une « invention utile », c’est-à-dire une novation scientifique, technique ou même simplement d’usage qui, qu’elle soit radicale ou simplement incrémentale, répond à un besoin. C’est cette utilité qui la distingue de l’invention pure, de la découverte. Pour les économistes donc, l’innovation est indissociable de l’idée de nouveau marché ou pouvoir de marché.

Bien sûr, « utile » ne veut pas nécessairement dire « bénéfique » et ce n’est pas forcément parce qu’un bien ou un service trouve acheteur qu’il est légitime. Il appartient donc aux agents économiques à la puissance publique de s’assurer que les marchés innovants souhaitables soient solvables (par exemple : on aimerait que le stockage du CO2 soit rentable) et réciproquement (tous les usages des réseaux sociaux, même rentables, ne sont pas souhaitables).

Quoi qu’il en soit, la démarche innovante, qui consiste à mobiliser l’état des connaissances disponibles pour répondre aux besoins humains, est consubstantielle à l’activité industrielle, qui se caractérise en outre par la recherche d’efficacité, autrement dit de productivité. Pour cette raison, aujourd’hui encore, l’industrie est la principale source économique d’innovation et de projets innovants.

Innover dans l’industrie pour répondre à la demande et se différencier

L’innovation prend des formes diverses. Elle peut porter sur le capital immobilisé (machines, outils et équipements), sur les méthodes de production, sur la gestion mais aussi sur la commercialisation. Quelle qu’en soit la forme, l’innovation industrielle vise deux objectifs complémentaires : répondre favorablement à une demande non satisfaite ou répondre plus efficacement à la demande existante. Dans tous les cas, il s’agit de se différencier dans un secteur ultra-concurrentiel.

L’industrie est une source majeure d’innovation. On lit par exemple dans l’étude « L’avenir de l’industrie » publiée en 2018 par Bpifrance que 63 % des dirigeants de PME et ETI industrielles interrogés ont déjà initié une démarche de transformation de leur organisation, de leur schéma industriel ou de leur modèle économique. Ils sont 68 % à avoir intégré « au moins l’une des six briques technologiques emblématiques de l’industrie du futur » et 60 % à anticiper un développement de leur activité au cours des prochaines années.

Par ailleurs, 32 % de ces PME et ETI industrielles ont recours à l’innovation ouverte (ou open innovation), c’est-à-dire à des projets et démarches d’innovation s’étendant au-delà des limites historiques de l’entreprise et associant clients et fournisseurs, experts non salariés, etc.

L’innovation : du cercle fermé aux nouveaux entrants

Le rythme auquel les innovations fleurissent et se succèdent a fait l’objet de très nombreuses études ; on sait aujourd’hui que plusieurs facteurs interfèrent. D’abord, bien sûr, il existe des découvertes scientifiques et techniques majeures (la chimie du pétrole, l’électronique, internet…) qui ouvrent la voie à des grappes d’innovation particulièrement fécondes. L’existence d’un marché prospère et en croissance est naturellement un autre facteur favorable.

Ensuite, les grandes entreprises, les laboratoires de recherche, la puissance publique et les PME innovantes, ainsi que les investisseurs qui les accompagnent, jouent des rôles complémentaires. Dans certains domaines ou à certaines périodes de l’histoire, l’État joue un rôle décisif dans l’avènement de nouveaux marchés (dans les secteurs régaliens de la défense, l’aérospatial et de l’énergie par exemple). L’État peut également jouer un rôle indirect en encourageant les universités et centres de recherche à se rapprocher des entreprises (dans les pays anglo-saxons notamment). Les grandes entreprises, qui cherchent traditionnellement à préserver leur pouvoir de marché, ont la réputation de poursuivre des efforts d’innovation plutôt incrémentaux et d’être assez rétives aux innovations radicales qu’elles ne sauraient pas intégrer. De leur côté, toujours selon la même idée, les entrepreneurs et les start-up, n’ayant rien à perdre, n’hésiteraient pas à rivaliser d’ingéniosité pour proposer de nouveaux produits. Cette vision stéréotypée trouve quelque écho dans les études de cas historiques mais n’est pas totalement vérifiée : toutes les start-up ne proposent pas de rupture technologique, tant s’en faut, et ni le smartphone ni l’avion à réaction n’auraient vu le jour sans l’intervention décisive de groupes mondiaux.

La Fabrique de l'industrie vous propose ici des articles traitant des innovations dans l’industrie.

La simulation sobre, un nouveau levier d’innovation pour l’industrie lourde

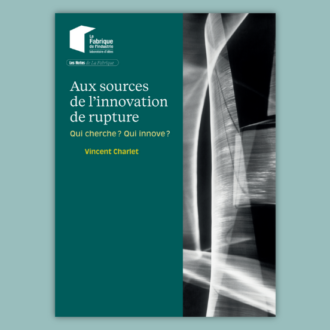

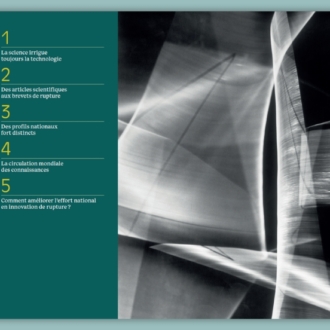

Aux sources de l’innovation de rupture. Qui cherche ? Qui innove ?

L’industrie de demain naît dans les meilleurs clusters scientifiques au monde

Comment Quanteo est devenu leader mondial du comptage de personnes

Entre l’Asie et les Etats-Unis, l’innovation mondiale enjambe l’Europe

L’innovation de rupture, terrain de jeu exclusif des start-up ? L’industrie française face aux technologies-clés

GYS s’engage dans une troisième révolution technologique

Comment l’industrie peut-elle se protéger des prochaines crises ?