Rachat des start-up : des racines françaises, des ailes étrangères

Avant-propos

La France sait de mieux en mieux accompagner les start-up à leur naissance, quand leur idée fondatrice émerge. Mais elle leur offre moins d’opportunités à mesure que ces jeunes pousses en forte croissance ont besoin de nouveaux fonds pour consolider leur activité. Faute d’une offre française attractive, beaucoup de ces pépites passent alors entre les mains d’acquéreurs étrangers.

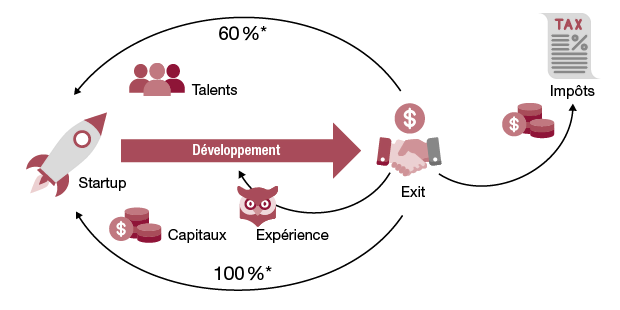

On a longtemps déploré ces rachats étrangers de « nos » start-up comme autant de pertes sèches pour la France. Il n’en est rien observent les auteurs de cet ouvrage, dont le travail bienvenu vient répondre à une controverse vieille d’au moins trente ans. Bien au contraire, ces rachats assurent la survie et le développement de la plupart des start-up rachetées, génèrent des emplois en France comme à l’étranger et constituent accessoirement des revenus pour l’État français. La nécessité de développer l’écosystème français demeure entière bien sûr. Mais c’est précisément en laissant jouer le cercle vertueux du rachat et du réinvestissement que cela a les meilleures chances d’advenir.

À partir d’entretiens de différents acteurs (start-up, administrations, grandes entreprises, investisseurs), les auteurs proposent une analyse documentée qu’ils concluent par des recommandations pour favoriser les rachats domestiques et faire émerger des consolidateurs technologiques.

La collection des « Docs de La Fabrique » rassemble des textes qui n’ont pas été élaborés à la demande ni sous le contrôle de son conseil d’orientation, mais qui apportent des éléments de réflexion stimulants pour le débat et la prospective sur les enjeux de l’industrie.

Nous espérons que ce document offrira aux industriels et aux décideurs publics des pistes de réflexion sur les moyens de renforcer ce nouvel écosystème. Les étudiants et futurs entrepreneurs pourront aussi y trouver des éclairages utiles pour monter un futur projet professionnel.

L’équipe de La Fabrique

Résumé

Il semble bien que l’intention présidentielle de faire de la France une « start-up nation » soit en train de se réaliser sous nos yeux. À tout le moins, le marché français des start-up est incontestablement en train de se structurer, de gagner en ampleur et en profondeur. Les montants investis tout comme le nombre de licornes et d’autres jeunes pousses se sont sensiblement accrus depuis 10 ans, et cette progression se poursuit malgré la crise.

Pour autant, les start-up ne sont pas seulement des entreprises jeunes et innovantes : ce sont surtout des entreprises qui visent à croître rapidement et qui se caractérisent donc par un très fort besoin de financement. C’est par leur capacité à attirer des investisseurs qu’elles démontrent la pertinence de leurs idées et de leur business model. Or, on le sait, l’aval du marché est toujours comparativement peu structuré et peu dynamique en France. En conséquence de quoi, une proportion importante d’exits (rachats ou IPO) se déroulent en terre étrangère, et notamment aux États-Unis.

Ces rachats de start-up françaises par des entreprises étrangères sont souvent perçus par le public comme une prédation pure et simple, privant l’économie française de ses meilleurs talents, de ses actifs technologiques et, bien sûr, du fruit de son investissement patient et risqué dans de jeunes pousses prometteuses. Il n’en est rien : ce travail d’entretien mené auprès de dirigeants de start-up rachetées prouve que la France n’y est pas perdante, bien au contraire. Les flux de rachats entrants et sortants sont très équilibrés, comme aux États-Unis d’ailleurs. Surtout, l’analyse de terrain permet d’établir que ces rachats sont, dans leur immense majorité, favorables au développement des start-up rachetées, et de ce fait créateurs d’emplois en France comme à l’étranger. Naturellement, ils constituent aussi une source de liquidités pour l’écosystème et de revenus pour l’État.

Le seul point encore problématique tient à l’écart de volume et donc de dynamisme entre ces marchés. Les montants investis par les acquéreurs américains sont en moyenne trois fois supérieurs à ceux que proposent leurs homologues européens (100 millions d’euros contre 30 millions d’euros respectivement par exit), ce qui les place en position de force pour acquérir les pépites les plus prometteuses. Cet écart s’explique bien sûr par le poids hégémonique du secteur américain du capital-investissement, mais il se trouve encore renforcé par le manque de consolidateurs technologiques en Europe – principalement de jeunes entreprises très intensives en technologie – qui, à leur tour, ne constituent pas encore une menace suffisante auprès des grandes entreprises « traditionnelles » pour que ces dernières aient industrialisé ni même valorisé l’activité d’intégration de start-up, éminemment risquée.

Tant que cet écart de maturité perdure entre l’écosystème américain et ses équivalents européens, les plus belles licornes ont tout intérêt à convoiter les détenteurs de capitaux américains, qui leur ouvrent des portes à des marchés plus vastes, à des talents plus affûtés, à une expertise plus développée.

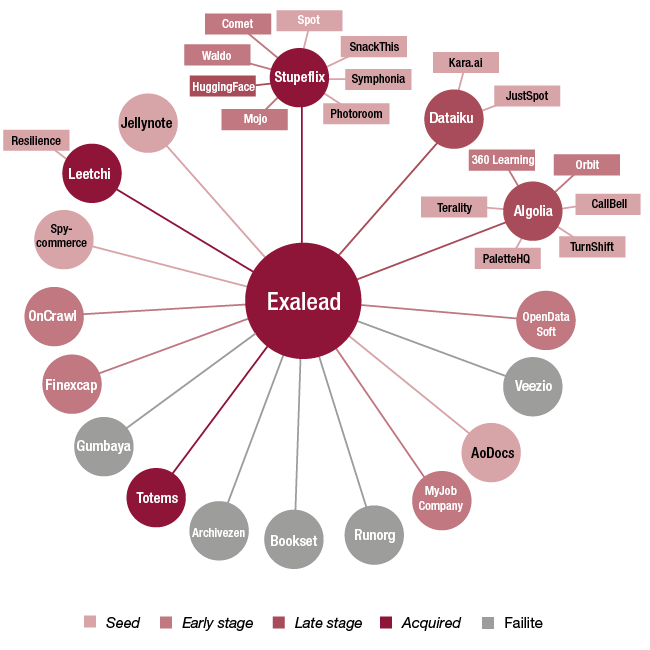

Mais, précisément, le cercle vertueux des rachats de start-up et des réinvestissements dans de nouveaux projets constitue le meilleur moyen de corriger ce déséquilibre à moyen terme. Les exemples le prouvent : chaque génération de start-up est plus robuste que la précédente et chaque génération d’entrepreneurs plus aguerrie et plus solide, notamment grâce aux conseils et au soutien des pionniers.

Ce serait donc un bien mauvais réflexe que de vouloir hérisser des barrières dissuasives dans l’idée de protéger « nos » start-up de prédateurs étrangers. Au contraire, ces rachats sont aujourd’hui ceux qui offrent les perspectives les plus prometteuses à nos entreprises et ils renforcent l’écosystème français d’investisseurs. Bien sûr, il existe des cas, très spécifiques et peu nombreux, dans lesquels une perspective de rachat peut être jugée contraire aux intérêts stratégiques du pays. Tous les acteurs concernés conviennent que, en pareil cas, une intervention publique est pleinement justifiée. Mais elle ne doit pas se confondre avec un protectionnisme économique pur et simple, souvent synonyme de mort pour une start-up ayant des besoins urgents en capitaux.

Face aux rachats étrangers de jeunes pousses, il convient donc de faire usage avec discernement de l’arsenal défensif dont l’État est déjà nanti et de privilégier des registres d’action plus offensifs, afin notamment de développer le marché de l’investissement late stage et la maturité des places boursières européennes. C’est en poursuivant dans cette voie que la France et l’Europe pourront réserver le meilleur accueil aux start-up les plus prometteuses.

Introduction

Dès la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a annoncé son souhait de faire de la France « une start-up nation » en l’espace de cinq ans, engagement qu’il a depuis réitéré. Pourquoi cet engouement ?

D’abord parce qu’une start-up est un moyen efficace de conduire des innovations radicales. Il peut s’agir d’innovations technologiques, comme c’est souvent le cas des biotechnologies en faveur du développement de nouvelles molécules, mais ce sont le plus souvent des innovations de marché ou de modèle ; ce sont par exemple les cas d’Airbnb, dans le secteur du tourisme, d’Ynsect dans le domaine de l’alimentation ou de Back Market sur le marché du reconditionnement. Petite, jeune, rapide et dotée d’une grande capacité d’adaptation, la start-up est perçue comme le véhicule idéal pour innover efficacement en s’appuyant sur les dernières technologies, notamment numériques, afin de moderniser la plupart des marchés traditionnels.

Ensuite, parce que l’État français voit dans les jeunes pousses d’aujourd’hui les grandes entreprises de demain qui créeront des emplois et de l’activité économique tout en assurant à la nation une souveraineté et une légitimité technologique. Selon la formule de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, cette maîtrise technologique est une des conditions pour que la France continue à « faire partie des nations qui écrivent le XXIe siècle et qui ne se contentent pas de le lire ou de le traduire »1.

En dépit d’un contexte sanitaire peu propice à l’investissement, la French Tech continue ainsi de connaître une ascension fulgurante. Les start-up ont levé 5,4 milliards d’euros en capital-risque en 20202, contre 1,8 milliard d’euros en 2015, et la France peut se targuer de compter dans ses rangs 18 licornes3.

L’objectif visé par le gouvernement est la création en France de futurs champions technologiques, à l’instar de Spotify, le géant suédois du streaming musical. Beaucoup d’efforts et d’argent publics ont été investis dans cet objectif, notamment à travers l’action de la Banque publique d’investissement (BPI). Qonto, Contentsquare ainsi que de nombreuses start-up françaises en forte croissance semblent maintenant sur une bonne lancée et la France peut se féliciter d’un essor aussi rapide. Néanmoins, un obstacle de taille semble se dresser sur leur chemin : la difficulté à trouver des fonds ou un racheteur sur le marché français. Lorsque l’on observe les générations précédentes de start-up prometteuses, la plupart ont en effet fini par se vendre à des entreprises étrangères. C’est le cas de Zenly, le réseau social basé sur la géolocalisation qui enregistrait en 2016 près de 10 % de croissance par semaine. Alors que la France commençait à rêver de posséder son propre Facebook, la pépite a été rachetée par l’américain Snapchat après seulement 6 ans d’existence pour environ 300 millions de dollars. De même, Sentryo, jeune entreprise très prometteuse de cybersécurité, accompagnée et financée par la BPI et lauréate de nombreux prix, a été récupérée par l’américain Cisco en 2019.

Faut-il pourtant s’offusquer du fait que nos jeunes pousses arrosées et cultivées avec soin4 partent finalement consolider les rangs des plus gros acteurs étrangers ? À qui bénéficient réellement ces rachats, quelles sont leurs retombées pour la jeune pousse et pour l’économie française ? Ces rachats étrangers aident-ils la start-up à prospérer ou déguisent-ils une volonté d’annihilation de la concurrence ? Génèrent-ils des emplois ou sont-ils davantage source de délocalisation ? Que deviennent les ressources de la start-up et comment est utilisé l’argent de la transaction ? Enfin quelles sont les alternatives de développement pour ces jeunes pousses ?

Ce sont à ces questions que cette étude cherche à répondre. Celle-ci est structurée autour de deux volets d’analyse. Le premier, statistique et descriptif, dépeint objectivement la situation. L’autre, plus subjectif, se fonde sur une enquête de terrain menée auprès des acteurs économiques.

La première partie (chapitres 1 et 2), s’appuyant sur des analyses statistiques économiques provenant de bases de données et de rapports, dresse un état des lieux objectif sur les tendances de rachats de start-up en France et dans le monde.

La deuxième partie (chapitres 3 et 4) se concentre sur le rachat des start-up par des acteurs étrangers et met à mal plusieurs idées reçues. Notre résultat principal est que ces rachats étrangers, qui peuvent paraître alarmants à première vue, sont en réalité nécessaires à la prospérité d’un écosystème encore en construction. En plus d’être nécessaires, ces rachats étrangers possèdent certaines vertus comme la création d’emplois et de valeur sur le territoire français ou encore la dynamisation de l’écosystème à travers le recyclage de capitaux et de talents ayant gagné en expérience.

Ce résultat débouche d’un travail de triangulation, bâti sur plus d’une centaine d’entretiens auprès d’acteurs directement concernés (start-up, grandes entreprises, administration, investisseurs, personnes politiques…) et tout particulièrement une trentaine d’entretiens avec les fondateurs de start-up rachetées. Ces entrepreneurs ont raconté l’histoire de leur entreprise et ont livré leur représentation du sujet, permettant de mieux saisir ces enjeux tels qu’ils sont vécus sur le terrain.

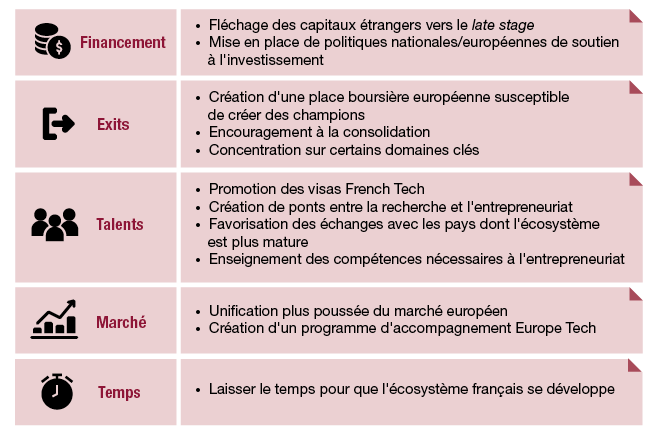

Enfin, la troisième partie (chapitre 5), interroge les leviers dont dispose la puissance publique pour favoriser un meilleur développement des start-up sur le territoire français. Les idées développées sont issues de la même méthodologie que la partie précédente, avec un accent plus marqué sur les entretiens menés avec des administrations. En complément, différents rapports récents proposant des leviers d’actions offensifs pour promouvoir le développement des start-up en France sont décrits succinctement et quelques modestes propositions sont avancées. L’ensemble de ces données permet de comprendre que, si le souhait de protéger les meilleures pépites françaises des féroces compétiteurs étrangers peut paraître tentant, cette approche présente de nombreux risques. Elle semble en effet moins adaptée qu’une démarche d’aide à la consolidation d’un écosystème robuste, basée sur l’approvisionnement de fonds capables de financer les start-up les plus mûres ainsi que l’émergence de nouveaux consolidateurs technologiques.

- 1 – Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, sur le financement des entreprises technologiques, à Paris le 7 juin 2021.

- 2 – Selon le baromètre 2020 du capital-risque réalisé par EY.

- 3 – Selon les données publiées en juillet 2021 par la DG Trésor.

- 4 – Selon le rapport KPMG Venture Pulse du premier trimestre 2020, l’investissement en capital-risque croît deux fois plus vite en France que dans le reste du monde.

De quoi parle-t-on ?

Les start-up sont désormais des acteurs clés de l’économie, qu’il est nécessaire de distinguer des PME et des entreprises technologiques, ayant fait naître autour d’elles tout un écosystème essentiellement financier.

Qu’est-ce qu’une start-up ?

Le terme « start-up » relève d’un concept encore un peu flou qu’il est nécessaire d’éclaircir pour mieux comprendre les conditions de leur développement.

Une entreprise conçue pour croître rapidement

Au sein de l’administration et dans le monde de l’entreprise, beaucoup de confusions sont faites, notamment entre start-up et entreprise technologique, ou parfois entre start-up et PME traditionnelle. Contrairement à la plupart des PME qui ont tendance à se structurer autour d’une logique d’exploitation voire d’optimisation d’une technologie ou d’un procédé existant, la start-up se caractérise par sa logique d’exploration et son utilisation des technologies récentes5.

En outre, les PME ou les entreprises technologiques fonctionnent souvent selon un schéma d’affaires prédéfini et relativement fixe. À l’inverse, comme la définit Steve Blank, un entrepreneur réputé de la Silicon Valley, une start-up est une « organisation temporaire conçue pour rechercher un business model reproductible et évolutif ». On entend également souvent dire que les start-up sont des entreprises jeunes, financées par du capital-risque, évoluant dans des secteurs technologiques et bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante (JEI).

Bien que ces indicateurs semblent déterminer rapidement si une entreprise est une start-up ou non, ces caractéristiques ne suffisent pas à en comprendre l’essence. Une start-up est avant tout un pari sur une innovation. Un pari risqué, qui nécessite un fort investissement, mais qui peut rapporter beaucoup. Selon Paul Graham, fondateur du célèbre incubateur Y-Combinator, « une start-up est une entreprise conçue pour croître rapidement »6. Tout le reste découle de cette caractéristique fondamentale. Les start-up ne sont souvent pas rentables, car elles préfèrent investir pour maximiser leur croissance future. Même lorsqu’elles sont rentables, leur valorisation excède largement leurs revenus. Leur croissance est si importante que ces entités sont nécessairement jeunes et transitoires, car les dispositifs de financement en capital pour les accompagner ne peuvent pas suivre indéfiniment. Une entreprise née avant 1980 ne peut donc vraisemblablement pas être encore une start-up en 2021. Elles se doivent d’être innovantes, s’appuyant souvent sur des technologies de pointe, pour se distinguer radicalement de la concurrence et générer une croissance très rapide.

Un cycle de développement spécifique

Dans les entreprises classiques, les créanciers et actionnaires se rémunèrent grâce aux bénéfices générés par l’entreprise via des dividendes. Mais en raison de leur risque intrinsèque, de leur absence de rentabilité et de garanties, les start-up n’intéressent pas les banques. Un acteur financier spécifique, le capital-risque, aussi appelé venture capital (VC) s’est alors créé pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes pousses. Le modèle du VC n’est pas de se rémunérer sur les bénéfices de l’entreprise – trop faibles compte tenu du capital immobilisé – mais sur la plus-value de son capital investi. En effet, la valeur du capital d’une start-up qui réussit croît fortement avec le temps ; acquérir des parts de l’entreprise coûte donc de plus en plus d’argent. Les investisseurs en capital-risque vont alors acheter des parts de l’entreprise tôt dans le but de les revendre lorsqu’elles valent plus cher. Pour limiter la prise de risque, ils ont besoin d’entrer au capital de plusieurs start-up et ils exigent d’elles une croissance très rapide pour décupler la valeur de leur investissement. Ce risque important peut être récompensé par le fait qu’il n’y a pas de plafond à la plus-value que peut faire un investisseur, la valorisation du capital de la start-up n’étant pas limitée. Ainsi, Peter Thiel, un des premiers investisseurs de Facebook, a multiplié sa mise par plus de 2 000, transformant une mise initiale de 500 000 dollars en plus d’un milliard.7

Dans ce mode d’investissement, le financement est structuré en plusieurs sessions, appelées series en anglais, au cours desquelles les investisseurs entrent au capital avec des montants de plus en plus importants, avant de revendre leurs parts en tentant de maximiser leur plus-value lors du rachat ou de l’entrée en Bourse de la start-up, événement que l’on appelle exit. Ainsi, la forte croissance de la start-up est nécessaire pour qu’elle puisse attirer les VC et compenser le risque de l’investissement.

Le cycle de vie d’une start-up (voir figure 1.1) commence par un processus d’idéation suivi de la phase de création, au cours de laquelle les fondateurs créent des prototypes de leurs idées. S’ensuit l’amorçage, qui coïncide généralement avec la première session de financement, puis le développement (scaling). Durant le développement, s’enchaînent des sessions de financement de plus en plus importantes, les premières étant de l’early stage (series A et B), les suivantes du late stage (series C et suivantes), avec des tickets dépassant souvent 50 millions d’euros. Enfin, la start-up commence son expansion, au cours de laquelle elle cherche à se diversifier, atteindre la rentabilité et songe souvent à la sortie (exit).

Les premières étapes d’idéation et de création sont relativement peu risquées pour une start-up car sans financement, les enjeux ne sont pas très importants. Grâce à un effort conséquent de la puissance publique, l’amorçage, encore difficile à réaliser il y a vingt ans bien que mobilisant des montants relativement faibles, est désormais assez aisé à passer également. Ceci est particulièrement vrai en France où les fonds disponibles pour aider les jeunes entrepreneurs sont abondants et très facilement accessibles (BPI, incubateurs, allocations-chômage…).

Cependant, dès la première session de financement commence une course contre la montre : il faut réussir, avec les fonds levés, à développer et à faire croître la start-up suffisamment rapidement pour réussir la prochaine session. Et cela se répète pour chaque session jusqu’à l’exit. Sans nouvelle session, les fonds disponibles finissent par s’épuiser et la start-up qui ne génère pas de bénéfices fait inévitablement faillite. C’est ce phénomène, appelé « vallée de la mort », qui explique que peu de start-up survivent et atteignent les dernières phases de développement. Selon le site d’informations spécialisé dans le digital, Wydden, 60 à 90 % des start-up ne parviennent pas à passer cette phase critique (chiffres de 2019).

Lorsqu’une start-up survit à ces étapes, elle prouve que son business model permet effectivement une belle croissance sur un marché porteur, ce qui intéresse les acquéreurs. Cependant, passé un certain stade, sa croissance commence à ralentir et sa valorisation devient trop importante, limitant les acquéreurs potentiels aux grands groupes. Cela explique que les rachats soient les plus fréquents dans la phase de scaling, lorsque la valorisation se situe entre 5 et 50 millions d’euros. Passée cette phase, la start-up cherche généralement à rentabiliser son activité avant de se faire acquérir par un fonds ou de s’introduire en Bourse.

Enfin, il est important pour une start-up qui veut croître de pouvoir agrandir son marché, et donc de s’ouvrir à l’international : trouver des capitaux à l’étranger, notamment aux États-Unis, permet d’aider à s’y implanter. La grande majorité des start-up françaises qui réussissent à se développer s’internationalisent et ne font plus qu’une modeste partie de leur chiffre d’affaires en France (voire en Europe)8.

Figure 1.1 – Cycle de développement d’une start-up

*La phase de développement est plus souvent appelée scaling.

La start-up passe par 5 phases de vie : l’idéation, la création, l’amorçage, le développement (ou scaling) et l’expansion.

L’écosystème des start-up

La start-up obéit donc à un schéma de développement très spécifique caractérisé par une forte croissance associée à un fort risque. Pour lui permettre de croître selon ce modèle particulier, de nombreux acteurs existent et accompagnent l’entreprise tout au long de son développement. Ces acteurs de soutien, indispensables, forment ce que l’on appelle « l’écosystème start-up ».

Des acteurs financiers

L’écosystème a beau comporter une multitude d’acteurs, le nerf de la guerre reste l’argent nécessaire pour financer l’aventure. La possibilité de faire grandir des jeunes pousses en France repose donc sur un réseau d’acteurs financiers spécifiquement dédiés.

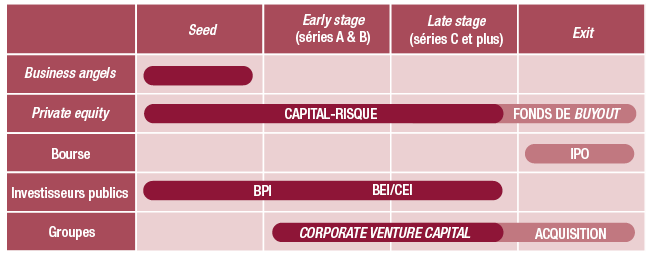

Figure 1.2 – Présentation des acteurs financiers

Les business angels sont des individus fortunés qui investissent dans des jeunes pousses au début de leur histoire, lors du seed, la première session de financement. Ils entrent au capital avec des tickets allant généralement jusqu’à un million d’euros, pour donner un premier souffle à la start-up. Ils investissent dans beaucoup de projets simultanément, car si le risque est fort, les retours lorsque la start-up parvient jusqu’à l’exit sont très intéressants. Les business angels – souvent eux-mêmes d’anciens fondateurs de start-up – ont une bonne connaissance du fonctionnement d’une start-up et peuvent aider les fondateurs à traverser la vallée de la mort, jusqu’à ce que des fonds de capital-risque investissent.

Le private equity désigne tous les fonds qui investissent directement au capital d’entreprises non cotées. Deux sous-catégories de private equity s’intéressent particulièrement aux start-up : les fonds de capital-risque et les fonds de capital-transmission (ou fonds buyout).

Le capital-risque, appelé venture capital (VC) en anglais, rassemble les partenaires principaux des start-up. Ils peuvent investir dès la création de la jeune pousse et jusqu’aux dernières sessions de financement. Généralement, ils se spécialisent dans une étape, soit en early stage (premières levées de fonds, le plus souvent sous les 50 millions d’euros), soit en late stage (dernières levées de fonds, plus coûteuses, mais sur des start-up plus mûres). Leur but est de se rémunérer en vendant leurs parts à d’autres investisseurs lors de futures sessions de financement ou lors de la revente de la start-up. Leur horizon temporel est généralement de sept à dix ans. Ils doivent nécessairement revendre leurs parts au terme de cette période pour rémunérer les détenteurs de leurs capitaux. Plus l’investissement est tardif dans le développement de la start-up, plus le fonds prend des responsabilités au sein de celle-ci. Il n’est ainsi pas rare pour des fonds de capital-risque de prendre le contrôle de la start-up. Leurs intérêts étant alignés avec la réussite financière de la start-up, les bons fonds de capital-risque font bénéficier à la jeune entreprise de leur expérience ainsi que de leur réseau d’entrepreneurs, de talents et de financiers afin de prodiguer des conseils utiles au développement de la jeune pousse.

Les fonds de buyout, plus spécialisés, interviennent au moment du rachat et s’intéressent à des start-up plus développées. À la différence du capital-risque, ils ne se rémunèrent pas sur la croissance de la pépite. Ces fonds la restructurent pour la rendre plus efficace et rentable financièrement, avant de la revendre sur d’autres marchés. Souvent, ces fonds achètent plusieurs start-up concurrentes pour les fusionner et créer des champions d’un secteur. Du fait de l’importance des montants requis, il y a peu de fonds de buyout s’intéressant aux start-up en France9, et il n’est pas rare pour ces fonds de faire des LBO (leveraged buyout), une technique qui consiste à acquérir une entreprise avec un crédit remboursé avec les bénéfices de l’entreprise achetée. Ce levier, bien qu’efficace, est à manier avec précaution. Cette technique peut s’avérer dangereuse pour l’avenir de la start-up en ce qu’elle détourne ses bénéfices vers le remboursement d’un prêt, au lieu de contribuer à l’investissement dans son développement.

Les marchés cotés constituent une autre possibilité pour les start-up en fin de développement, via une introduction en Bourse, appelée IPO (Initial Public Offering) en anglais. Cependant, il est rare pour des start-up de réaliser des IPO en France car le marché est trop petit et n’est pas assez structuré pour atteindre des valorisations suffisantes – certaines start-up, tel Criteo, préfèrent donc se rendre sur le NASDAQ, marché public américain.

Les start-up peuvent aussi s’appuyer sur des investisseurs publics. La France, comme beaucoup de pays, a mis en place une banque publique d’investissement, Bpifrance, qui agit sur les mêmes sessions de financement que le capital-risque. La rentabilité du capital reste un objectif mais ces investisseurs publics sont avant tout intéressés par le développement économique du pays, quitte à investir dans des projets plus risqués afin de rassurer les investisseurs privés. Bpifrance cible majoritairement les phases de seed et early stage en proposant du financement et de l’investissement mais possède également un fonds pour les start-up plus développées appelé large venture (Granier, 2021).

Au niveau européen, la Banque européenne d’investissement (BEI) émet des obligations et le Conseil européen de l’innovation (CEI) investit au capital de start-up en late stage à travers un fonds doté de 3,5 milliards d’euros.

Enfin, les groupes interagissent financièrement avec les start-up par deux mécanismes : le capital-risque d’entreprise (Corporate Venture Capital ou CVC) et les acquisitions. Le CVC est très proche du capital-risque classique à la différence près que c’est un groupe qui utilise ses fonds propres pour investir directement dans des start-up. Le CVC utilise les start-up pour externaliser l’innovation. Si une start-up dans son portefeuille se porte bien, le groupe peut plus facilement garder un œil dessus voire l’acquérir. Pour une start-up, avoir un groupe au capital comporte des avantages et des risques. L’avantage principal est de pouvoir profiter du réseau et des connaissances du groupe pour se développer, le risque principal est de ne plus pouvoir travailler avec les concurrents du groupe. Le second levier des groupes est d’acquérir des start-up en fin de développement. Les motivations poussant à faire ces acquisitions sont nombreuses et seront reprises plus en détail dans la suite de l’étude. On peut néanmoins noter parmi ces motivations : intégrer une technologie complémentaire dans un produit, se renforcer sur un marché ou développer un nouveau segment de marché, ou encore priver la concurrence d’un atout potentiel.

À l’exception des groupes et des business angels, qui disposent de leurs propres fonds, les autres acteurs mentionnés ci-dessus n’ont pas de capitaux propres10 : ce sont des gestionnaires pour des investisseurs indirects. Ces derniers, constitués principalement de banques, d’assurances et de fonds souverains ont à leur charge l’argent des détenteurs de capitaux, et peuvent flécher cet argent vers un large ensemble d’actifs.

Des entrepreneurs et des talents

Outre les acteurs financiers, un autre maillon essentiel à la création de pépites est la présence de femmes et d’hommes prêts à s’embarquer dans l’aventure start-up. En France, cette volonté est maintenant relativement forte parmi les jeunes générations puisque 45 % des étudiants français souhaiteraient avoir une expérience entrepreneuriale11.

En plus de cette appétence, lancer des start-up qui réussissent nécessite la mobilisation de nombreuses compétences spécifiques. Ainsi, des développeurs informatiques sont nécessaires pour la majorité des projets, et la plupart des applications développées nécessitent l’éclairage de designers spécialisés en expérience utilisateur (UX). Il est encore difficile de trouver des profils expérimentés sur ces fonctions clés très spécifiques.

Des mentors

Afin d’être guidés dans la recherche de leur modèle économique et dans leurs choix, les entrepreneurs ont besoin d’être guidés et formés aux bonnes pratiques entrepreneuriales, qui sont parfois contre-intuitives12. Celles-ci sont inculquées par des mentors expérimentés qui ont accompagné de nombreuses start-up du même secteur. L’autre fonction fondamentale des mentors consiste à mettre en connexion des start-up de leur réseau avec d’autres start-up, talents ou investisseurs avec qui elles pourraient collaborer. Un bon mentor bénéficiera donc d’un réseau important. Ce mentorat est en partie fait par les investisseurs qui possèdent un portefeuille de start-up et qui partagent avec les entrepreneurs un objectif de réussite du projet. Deux autres types de structures très répandus et spécialisés dans le mentorat sont les accélérateurs et les incubateurs qui hébergent souvent les start-up et leur fournissent tout ce dont elles ont besoin pendant leurs premières années d’existence.

Un État polyvalent

L’État joue également un rôle majeur, souvent sous-estimé, dans la réussite de l’écosystème start-up. Cette idée est particulièrement bien défendue par Mariana Mazzucato13. L’économiste, qui s’élève contre les discours répandus aux États-Unis en 2008 réclamant une baisse des dépenses publiques pour relancer l’économie, rappelle que l’État est le véritable moteur de l’innovation et le seul à pouvoir impulser une stratégie nationale de long terme. À travers ses dépenses publiques, notamment dans les secteurs de la recherche et l’éducation, il permet l’émergence de technologies issues de laboratoires publics qui sont ensuite reprises par des entrepreneurs ayant été formés dans les meilleures universités. Mazzucato développe notamment l’idée qu’aucune innovation de rupture comme l’iPhone ou même Internet n’aurait pu naître sans un État susceptible d’investir dans des projets risqués et avant-gardistes et ce, bien avant que le secteur privé ne puisse suivre. C’est donc à l’État d’être le moteur principal d’une croissance tirée par l’investissement et dirigée vers les grands défis à venir.

À première vue, l’État apporte principalement son soutien aux start-up en créant un cadre réglementaire spécifique, plus simple que celui destiné aux entreprises. Celui-ci est régulièrement revu à travers un dialogue régulier avec des entrepreneurs et investisseurs. Néanmoins, il joue également un rôle majeur d’accompagnement financier à travers la BPI, un rôle de mentorat à travers la French Tech et la BPI, ainsi qu’un rôle – qui gagnerait à être musclé – sur l’attraction de talents à travers l’attribution de visas spéciaux, la formation dans les écoles aux nouvelles compétences nécessaires à l’entrepreneuriat ou le financement de la recherche publique.

- 5 – Voir de Chevigny, I. Capital, 10 août 2015.

- 6 – Traduit de l’anglais par les auteurs depuis Paul Graham, « Start-up = Growth », 2012.

- 7 – BFM, « l’investisseur Peter Thiel décroche le jackpot grâce à facebook », 2012.

- 8 – Le chiffre d’affaires réalisé hors de France représente désormais plus de 61 % du chiffre d’affaires total selon le Baromètre 2019 de la performance économique et sociale des start- up numériques en France réalisé par EY. Ce résultat semble s’accentuer avec la maturité de la start-up. Il est conforté par les entretiens menés dans lesquels les tendances étaient encore plus extrêmes.

- 9 – Les fonds de buyout en France sont peu nombreux mais figurent parmi les leaders européens en matière de montants investis et représentent une opportunité pour les pépites françaises. Ceux-ci se tournent peu à peu vers l’investissement dans les start-up. Ainsi LBO France, un des leaders français, possède maintenant près de 20 % de son portefeuille en start-up, exclusivement autour de la santé digitale. Le premier investissement dans ce secteur n’a pourtant eu lieu qu’en 2014.

- 10 – BPI fait aussi du financement en fonds propres venant de l’État mais ils sont à la fois porteurs et détenteurs de fonds.

- 11 – Selon le baromètre Les étudiants et l’entrepreneuriat 2019, réalisé par Moovje, Opinion Way et le CIC.

- 12 – Voir par exemple Thomas Houy, Le demi-tour numérique, 2018.

- 13 – Dans son ouvrage L’État entrepreneur. Pour en finir avec l’opposition public privé, 2020.

Les rachats de start-up en France et ailleurs

La proportion de start-up rachetées après 10 ans d’existence est significativement plus élevée que pour d’autres entreprises classiques14 ; en 2019, sur la totalité des start-up françaises, 1 % ont été rachetées. Pour les PME, ce ratio était de 0,1 %. En France, la French Tech recense ainsi près de 750 start-up rachetées entre 2017 et 202015. Ce résultat qui peut paraître surprenant est en fait une conséquence de leur schéma de développement. Contrairement à certaines idées reçues, le rachat d’une start-up qui réussit n’est pas une anomalie qu’il faudrait chercher à prévenir, c’est son destin naturel.

Pourquoi les start-up doivent-elles se vendre ?

La start-up est une entité transitoire ayant vocation à explorer de nouvelles technologies ou de nouveaux modèles d’affaires dans une optique de croissance très rapide. Comme expliqué plus tôt, cette perspective rend le projet particulièrement risqué, ce qui désintéresse les banques mais attire les investisseurs en capital-risque. Il est important de garder en tête que les fonds en capital-risque investissent sur des durées de l’ordre de 10 ans puis doivent impérativement se désengager pour rembourser leurs propres investisseurs financiers (appelés Limited Partners ou LP). Avant la clôture du fonds dont la date est fixe, ils vendent donc les parts qu’ils possèdent dans les différentes entreprises en espérant une importante plus-value.

Ce modèle de développement a plusieurs conséquences. Tout d’abord, une start-up est une entité fragile basée sur des promesses futures, qui n’est pas souvent économiquement rentable et dont la valeur est à risque. Quand un fonds de capital-risque investit dans une start-up, son objectif est d’augmenter la valorisation de ses parts. La start-up est alors poussée à proposer une croissance exponentielle de son modèle d’affaires plutôt qu’à chercher à pérenniser et consolider son niveau de revenus actuel. Ce qui intéresse les investisseurs, c’est un potentiel futur leader et non pas une simple entreprise. Une entreprise à perte pendant 7 ans avec une promesse crédible de futur monopole est préférée à une entreprise proposant un modèle d’affaires rentable. Ainsi les emplois et la propriété intellectuelle créés par une start-up ne sont pas pérennes et dépendent des capitaux apportés par les investisseurs.

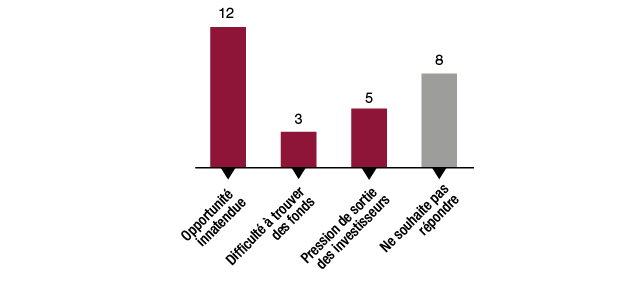

Figure 2.1 – Pourquoi se vendre ?

Note : Résultat d’un sondage mené par les auteurs auprès de 28 start-up rachetées.

Figure 2.2 – Le destin d’une start-up

Note : 60 à 90 % des start-up meurent sans aller jusqu’à l’exit. Celles qui ont survécu à la vallée de la mort sont majoritairement rachetées par une entreprise. Les sorties en buyout et surtout les introductions en Bourse sont réservées à des start-up particulièrement structurées et rentables et offrent des multiples de valorisation considérablement plus élevés.

De plus, la faible durée de vie des fonds implique que les investisseurs doivent impérativement trouver un repreneur pour leurs parts quelques années seulement après la création de l’entreprise. Ces derniers étant souvent majoritaires au capital de la start-up à ce stade de développement, ils peuvent exercer une forte pression sur les fondateurs et les pousser à vendre leur entreprise. La pression des investisseurs était d’ailleurs directement à l’origine d’un quart des rachats des start-up interrogées dans notre étude. Dans certains cas, sur des marchés mûrs, d’autres fonds de late stage peuvent reprendre les parts des premiers investisseurs dans l’objectif de faire à leur tour grossir l’entreprise en quête d’une plus-value. Sinon, ils doivent trouver un acteur capable d’acheter l’entreprise à hauteur de la valeur qu’elle est susceptible de créer. L’âge médian de rachat de start-up est d’ailleurs d’une dizaine d’années ce qui coïncide avec la durée de vie moyenne d’un fonds de capital-risque.

Ainsi la vente d’une start-up en pleine réussite n’est pas une anomalie mais une issue parfaitement normale. Cette étape est délicate mais cruciale en ce qu’elle permet de pérenniser la valeur créée par l’entreprise.

La sortie reste toutefois une issue royale réservée à une faible fraction des start-up qui ne font pas faillite (pour rappel 60 à 90 % des start-up ne parviennent pas jusqu’à l’exit). Elle n’est cependant pas toujours rentable. Selon une étude de Mind the Bridge et Crunchbase de 2018, 60 % des exits depuis 2010 n’ont pas permis aux investisseurs de récupérer leur mise, 35 % ont engendré des gains modérés, et seuls 5 % génèrent d’excellents retours pouvant aller jusqu’à plus de 100 fois la mise initiale.

Pourquoi les entreprises veulent-elles acheter des start-up ?

Pour qu’une start-up puisse se vendre, il faut également qu’elle trouve un acquéreur prêt à la racheter à hauteur de la valeur estimée par les investisseurs. L’existence d’acquéreurs ayant une forte appétence pour les start-up est donc cruciale pour assurer la liquidité de ce modèle de croissance. Mais pourquoi une entreprise établie, ayant parfois des moyens d’innovation colossaux, acquerrait-elle une jeune start-up ayant un projet encore immature et dont la rentabilité est, au mieux, incertaine ?

Au cours des dernières décennies, on a observé le passage d’un modèle d’innovation fermée, où les entreprises ouvraient des centres de R&D pour innover secrètement en interne, à un modèle d’innovation ouverte où elles préfèrent collaborer avec leur écosystème afin d’intégrer plus efficacement les briques technologiques développées par d’autres entreprises. Le professeur Henry Chesbrough (2003) explique cette évolution par une mobilité accrue des talents, l’enseignement ouvert des technologies de pointe dans les universités, l’essor d’investisseurs en capital-risque permettant de se financer ainsi que la réduction du délai de mise sur le marché des innovations.

Dans ce nouveau schéma économique, la grande entreprise, ralentie par ses procédures internes, sa lourdeur et sa culture, n’est pas toujours en mesure d’innover aussi rapidement et efficacement qu’une petite structure agile comme une start-up. Elle n’a pas non plus les ressources pour explorer les milliers de nouvelles pistes ouvertes par l’essor de certaines technologies. Elle va ainsi préférer laisser de jeunes pousses explorer de nouvelles technologies prometteuses, sélectionner celle qui se sera démarquée, l’acquérir puis utiliser ses moyens financiers colossaux pour l’intégrer, déployer et commercialiser la solution à grande échelle.

Ce schéma dans lequel la start-up explore une piste d’innovation tandis que le grand groupe exploite les plus prometteuses est devenu une norme dans certaines industries comme le secteur pharmaceutique. Les grandes entreprises pharmaceutiques laissent des start-up en biotech chercher et développer de nouvelles molécules ou de nouveaux procédés puis utilisent leurs ressources pour assurer la fin des tests et essais cliniques avant de permettre une production à grande échelle obéissant à des standards stricts de qualité et de sécurité. À titre d’exemple, Sanofi a racheté plus d’une dizaine de start-up dont dernièrement la biotech britannique Kymab spécialisée dans le développement d’un anticorps monoclonal humain.

La présence d’un grand nombre d’acquisitions dans ce secteur peut s’expliquer par deux facteurs. Tout d’abord, l’avènement de technologies de rupture comme le séquençage de l’ADN ouvre le champ à un abîme d’innovations que les grands acteurs n’ont pas le temps d’explorer en totalité. Ensuite, en raison des standards élevés de qualité, les temps de développement sont longs et les coûts des essais cliniques et d’industrialisation sont extrêmement élevés. Pour ces raisons, passé un certain stade, le développement de l’innovation devient très difficile pour un jeune acteur s’il ne s’adosse pas à un gros acteur industriel possédant les moyens et le savoir-faire. De façon générale, dans les industries lourdes, les cycles de développement sont trop longs et coûteux pour qu’une start-up puisse réussir seule.

Dans le domaine du numérique, de nombreuses acquisitions sont faites par des start-up ou anciennes start-up pour consolider leurs produits existants ou se diversifier. Ces entreprises ayant un ADN proche de celui des jeunes start-up, il apparaît naturel qu’elles se consolident en rachetant ce type d’entités. De plus, on observe sur ces technologies des cycles de développement très courts, une très grande rapidité de mise sur le marché (mais aussi d’obsolescence) ainsi qu’une grande modularité qui permet une bonne intégration. Ces éléments peuvent justifier la haute fréquence de ce type d’acquisition. Ainsi Spotify, créée en 2006, a déjà acquis plus d’une vingtaine de jeunes pousses.

Les acquéreurs de start-up françaises

Qui sont-ils ?

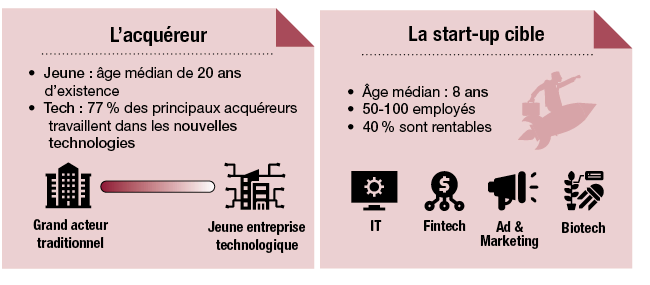

Le portrait-robot de l’acquéreur de start-up françaises tient principalement en deux caractéristiques : il est souvent jeune et travaille dans des domaines liés aux nouvelles technologies.

Une étude menée en 2019 par le cabinet de conseil Avolta Partner indique que 50 % des acquéreurs de pépites technologiques françaises ont moins de 20 ans d’existence et la plupart travaillent dans le numérique.

À l’échelle mondiale, selon une étude de Mind the Bridge et Crunchbase (2018), on retrouve le même profil parmi les 30 acquéreurs les plus actifs de la dernière décennie. Leur âge médian est de 30 ans et 77 % d’entre eux travaillent dans des secteurs liés aux nouvelles technologies.

Que cherchent-ils ?

Les start-up recherchées, en France et dans le monde, ont généralement entre 5 et 15 ans d’existence ; seule une petite moitié (~40 %) d’entre elles est rentable et elles comptent en moyenne 50 à 100 employés. L’âge moyen des start-up françaises au moment du rachat, dans l’échantillon considéré dans notre étude auprès de 28 start-up, était de 8 ans.

À l’échelle mondiale, Mind the Bridge et Crunchbase observent que les start-up rachetées évoluent principalement dans les secteurs de l’informatique (31 %), de la banque et finance (12 %), des biotechs (10 %), et du marketing et publicité (10 %). Dans ces domaines, l’apport de ces start-up est principalement technologique.

Le montant moyen de la transaction varie quant à lui largement d’une région du monde à l’autre. En effet, le montant moyen de rachat lors de l’acquisition d’une start-up européenne est de 30 millions de dollars, soit un montant plus de trois fois inférieur à celui d’une start-up américaine.

Figure 2.3 – Portaits robots

Source : Inspiré de Avolta Partners, Tech Exit Transactions Multiple, 2019 Edition / Mind the Bridge & Crunchbase, TechStartup M&As 2018 / Étude des auteurs

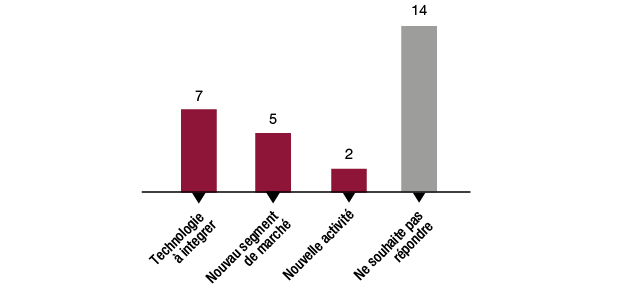

Quelles sont leurs motivations ?

Comme vu précédemment, les objectifs poursuivis lors de l’acquisition de start-up sont variables. Les grandes entreprises souhaitent mettre la main sur de nouvelles technologies et des modèles de rupture afin de rester compétitives et d’éviter de se faire « disrupter » (Christensen, 1997) sur leur cœur de métier tandis que les jeunes acteurs cherchent à atteindre une taille critique en se consolidant sur leur marché.

Pour parvenir à ces objectifs, il existe plusieurs façons d’incorporer la valeur de la start-up dans l’entreprise. Dans le domaine des technologies, Avolta Partners (2018) a identifié trois catégories d’intégration : la tech acquisition, la tech integration et le corporate development16.

La tech acquisition consiste à acquérir une start-up dans le but d’exploiter sa technologie dans un département à part, sans chercher à l’intégrer dans les produits existants de la grande entreprise. Ainsi, après son rachat par l’acteur allemand Daimler, la start-up de VTC Chauffeur privé a conservé son indépendance et son modèle de fonctionnement. Il en va de même de l’entreprise de financement KissKissBankBank rachetée par la Banque Postale afin de toucher un segment plus jeune et élargir sa gamme de modes de financement. Dans le cadre d’une tech acquisition, une grande autonomie est généralement laissée à la start-up et à son équipe dirigeante ce qui rend l’intégration relativement facile.

La tech integration consiste au contraire à acheter une start-up dans le but d’intégrer sa technologie et de la diffuser dans la feuille de route existante des produits de l’acquéreur. Les synergies entre les produits des deux entreprises rendent le montant de ce type de rachat particulièrement élevé. Ce sont les synergies envisagées avec Outlook qui ont poussé Microsoft à valoriser et à racheter 100 millions de dollars l’application de calendrier Sunrise qui n’en était pourtant encore qu’à un stade de développement très peu avancé. De même le logiciel de recommandation musicale mis en place par la start-up française Niland s’intègre parfaitement dans le cœur de l’offre de Spotify. L’intégration peut être plus ou moins difficile. Lorsqu’il s’agit d’une brique technologique indépendante, comme la propriété intellectuelle sur le procédé de développement d’une molécule, le transfert est immédiat et ne nécessite pas toujours la présence de l’équipe fondatrice. À l’inverse, lorsque la technologie est étroitement imbriquée à un produit et qu’elle peut bénéficier à plusieurs gros produits complexes, l’intégration peut durer plusieurs années et mobiliser des dizaines d’employés de la start-up et de l’entreprise acquéreuse à temps plein.

Le corporate development ne se base pas nécessairement sur une logique d’acquisition technologique mais s’inscrit davantage dans une optique financière afin de renforcer des indicateurs de l’entreprise acquéreuse comme ses marges ou ses parts de marché. Ces entreprises s’intéressent par exemple aux plateformes d’e-commerce qui ont besoin d’une taille critique afin d’améliorer leurs marges. Dans ce type d’acquisition, l’enjeu réside dans l’intégration organisationnelle, financière et managériale de la start-up. C’est notamment le cas de l’entreprise japonaise Rakuten qui a acquis Priceminister pour consolider son emprise sur l’e-commerce européen.

L’étude d’Avolta indique que l’âge est la variable expliquant le mieux le comportement des acquéreurs. Les jeunes acquéreurs pratiquent de façon égale ces trois types d’intégration tandis que les acquéreurs plus anciens ont généralement tendance à faire davantage de corporate development.

Parmi les entreprises interrogées, les motivations de l’entreprise acquéreuse étaient équitablement réparties entre une volonté d’inclure la technologie de la start-up dans des produits existants et une volonté de laisser à la start-up acquise une certaine indépendance sur un nouveau segment de marché. Parfois même, l’entreprise acquiert une start-up servant de noyau de compétence pour se lancer dans une nouvelle activité. Ce fut le cas dans le domaine de la robotique avec le rachat d’Aldebaran par l’acteur japonais SoftBank, aujourd’hui en difficulté17.

Figure 2.4 – Pourquoi racheter une start-up ?

Note : Résultat d’un sondage mené par les auteurs auprès de 28 start-up rachetées.

La France face aux autres puissances mondiales

La France n’est pas seule à rêver de start-up. Le sujet est en plein essor dans le monde entier et la plupart des pays technologiquement avancés ont pour ambition de construire un solide écosystème entrepreneurial. Deux variables distinguent les différents pays : chaque acteur poursuit des objectifs stratégiques qui lui sont propres et les écosystèmes n’ont pas tous le même degré de maturité. En particulier, on distingue trois courants stratégiques principaux, portés respectivement par les États-Unis, Israël et la Chine.

Le modèle hégémonique des États-Unis. Le concept de start-up est né aux États-Unis, il n’est donc pas étonnant que ce soit le pays avec l’écosystème entrepreneurial le plus développé. La stratégie américaine est basée sur une logique d’hégémonie technologique. Les États-Unis ont les compétences pour développer des jeunes pousses, les fonds pour les supporter et les acteurs financiers pour les acquérir. Leur maturité leur permet d’être plus compétents sur les sujets technologiques. Ces différentes ressources leur permettent à la fois de créer de très belles start-up technologiques et de repérer à travers le monde les pépites les plus prometteuses afin de les acquérir. Ainsi, les États-Unis ont réussi à faire émerger de nombreux champions, dont les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), qui en se nourrissant de start-up ont pu maximiser leur emprise sur leurs marchés. Bien que surveillant leurs pépites stratégiques dans les domaines sensibles, ils laissent les acteurs étrangers acheter la plupart de leurs start-up et n’hésitent pas en retour à « faire leur marché » dans les écosystèmes étrangers.

Israël, l’usine exportatrice de start-up. Israël a une stratégie très différente basée sur la production intensive et l’exportation de start-up. Si le pays possède les talents nécessaires pour monter de belles start-up, il reconnaît ne pas avoir un marché intérieur suffisant pour les transformer en grandes entreprises. Ces start-up sont en écrasante majorité financées par de l’argent étranger (90 % des montants levés sont d’origine étrangère). Au lieu de chercher à tout prix à conserver leurs pépites, les Israéliens les vendent majoritairement aux acteurs américains (80 %) ou les cotent au NASDAQ afin d’apporter des recettes financières à l’État israélien et ainsi amorcer de nouvelles entreprises (DG Trésor, 2021). Israël parvient de plus à conserver la R&D sur place afin de garder la maîtrise du savoir technologique acquis. Ce positionnement lui a permis de devenir aujourd’hui un réacteur à innovation, qui exporte son savoir dans le monde entier. Le cœur de cette stratégie israélienne trouve son origine dans le programme Yozma (Carpentier et Suret, 2006) lancé dans les années 1990 qui a favorisé l’essor du capital-risque en Israël ainsi que le développement de la formation et de la recherche axé vers les technologies de pointe comme la cybersécurité ou l’intelligence artificielle.

Le modèle protectionniste chinois. Un dernier modèle intéressant est le modèle protectionniste à tendance importatrice de la Chine. À l’inverse des Israéliens, les Chinois cherchent à conserver au maximum leurs jeunes pousses (qui sont de toute façon souvent adaptées au marché chinois et pas aux marchés occidentaux) tout en important quelques belles start- up étrangères afin de capter un savoir-faire qu’ils pourront déployer localement. Les ressources considérables de leur économie planifiée permettent à leurs entreprises d’acquérir des pépites à travers le monde, peu importe le prix. Ce modèle leur permet de délocaliser une partie de l’innovation, pour se concentrer sur l’industrialisation des technologies. Même s’il existe un riche écosystème entrepreneurial interne, le nombre d’exportations de start-up reste peu élevé et les données concernant les start-up chinoises assez rares. De plus, les acteurs chinois préfèrent soit investir minoritairement dans les start-up lorsqu’elles sont encore jeunes et peu visibles, bien avant qu’elles soient assez mûres pour être acquises, soit à l’inverse racheter des entreprises technologiques qui ne sont pas des start-up (comme l’entreprise allemande de robotique Kuka). Leur stratégie d’importation de technologies ne se reflète donc pas nécessairement dans les données concernant les acquisitions.

Dans ce panorama simplifié, où se situent la France et l’Europe ? Les prétentions françaises et européennes ressemblent à celles des États-Unis : la France rêve de créer ses propres licornes qui pourraient devenir les grandes entreprises technologiques de demain et de les conserver, pour faire de l’Hexagone un acteur mondial dans le domaine des nouvelles technologies. Le gouvernement s’est d’ailleurs donné pour objectif la création de 25 licornes françaises d’ici à 2025. La France participe en outre activement au projet Scale-up Europe qui vise à faire émerger 10 entreprises technologiques européennes dépassant les 100 milliards d’euros de valorisation d’ici 2030. Toutefois, comme cela sera détaillé au chapitre suivant, si les ambitions françaises sont clairement définies, le degré de développement de son écosystème, lui, est encore faible par rapport à d’autres puissances mondiales.

On peut comparer les pays selon trois dimensions : leur capacité à produire des start-up (autrement dit la maturité de leur écosystème), leur taux de rachat domestique (soit leur capacité d’absorption et de rétention de leurs propres start-up) et enfin leur balance commerciale (le rapport entre les start-up importées et exportées). Ces indicateurs peuvent être calculés de deux manières : à partir du nombre de rachats de start-up ou du montant des transactions. Si les indicateurs de montants peuvent sembler a priori plus pertinents, ces chiffres sont impossibles à obtenir car près de 80 % des montants de transactions de rachat ne sont pas divulgués. Il est plus judicieux de se reposer sur le nombre de rachats, bien que cette métrique comporte des biais, notamment en raison de l’imprécision statistique de la définition d’une start-up (cf. chapitre 1). L’étude ici présentée s’appuie sur l’analyse d’une des principales bases de données recensant les levées de fonds et acquisitions sur les start-up, Dealroom. Pour renforcer les résultats, nous les avons ensuite croisés avec ceux de deux études menées par des cabinets de M&A et d’innovation, Avolta Partners et Mind the Bridge. Si les chiffres ne doivent pas être considérés comme exacts à l’unité près, les grandes tendances de fond qui se dégagent sont fiables et globalement cohérentes entre les différentes sources.

Un écosystème français en progression

Au moment d’évaluer le dynamisme et la liquidité sur le marché des start-up, deux métriques sont intéressantes : le nombre d’exits ainsi que les montants levés en capital-risque sur cette période. Les exits sont plus parlants que le nombre de créations de start-up en ce qu’ils représentent les start-up à succès qu’un écosystème a effectivement réussi à produire. Les montants levés en capital-risque, qui sont le carburant de la start-up, donnent quant à eux une indication sur l’effort fourni par un pays pour faire prospérer son écosystème. Il est par ailleurs plus pertinent de rapporter ces indicateurs au PIB de chaque pays, afin de normaliser les données. La figure 2.5 présente ces deux indicateurs pour la France, les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et Israël.

Figure 2.5 – Capacité de production de l’écosystème entrepreneurial français

Israël, usine exportatrice de start-up, a des ratios plus de deux fois supérieur à ceux des États-Unis, qui vendent également beaucoup de start-up comparativement aux autres pays. On constate également que la hiérarchie entre pays est très stable quel que soit l’indicateur retenu (nombre d’exits ou investissement en capital-risque), sauf dans le cas de la Chine qui, pourtant très active dans le financement de start-up, fait état d’un petit nombre de ventes. Les ratios du Japon semblent traduire une assez faible maturité de son écosystème. La France et l’Allemagne, en milieu de tableau, affichent une activité sensiblement supérieure à celle des deux puissances asiatiques. La Grande-Bretagne est encore plus avancée, ce qui peut s’expliquer par un intérêt plus ancien pour les start-up, la présence d’un système universitaire plus orienté vers l’essaimage – notamment dans les sciences du vivant – et par la facilité de la collaboration avec les États-Unis. Néanmoins, ces trois grands acteurs du continent européen ont encore du retard sur les deux pays leaders.

Si la Silicon Valley a 70 ans d’existence, l’écosystème français est plus récent. Et son développement s’est réellement accéléré ces quinze dernières années avec deux étapes clés : la création du statut Jeune entreprise innovante en 2005 qui accorde aux start-up des exonérations fiscales pendant 8 ans, et la naissance du label French Tech en 2013. D’autres mesures ont depuis permis de soutenir le développement de cet écosystème, comme la « Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite « loi Macron » de 2015, qui a facilité les démarches juridiques. Le crédit impôt recherche (CIR), qui permet des réductions d’impôts sur la base des dépenses de R&D de l’entreprise, offre lui aussi des avantages aux jeunes entreprises. Sur le terrain, plusieurs initiatives ont été lancées, et notamment la création par Xavier Niel de Station F, plus grand incubateur de start-up au monde, ou encore de l’École 42, une formation gratuite dont la pédagogie axée sur la créativité et l’autonomie forme des développeurs en informatique, ressource la plus précieuse pour une start-up. Depuis 2014, les grandes entreprises ont commencé elles aussi à lancer massivement leurs incubateurs et leurs fonds de CVC tandis que les universités se mettent à dispenser des formations d’entrepreneuriat. La progression de l’écosystème français est d’ailleurs très rapide : entre 2014 et 2019, l’investissement en France dans des start-up a été multiplié par six, quand il a été multiplié par trois dans le reste du monde18.

La France importe autant de start-up qu’elle en exporte

La France souhaite être une nation productrice de jeunes pousses sans toutes les exporter. Là encore, les mesures peuvent varier selon les études et les méthodologies choisies mais la conclusion principale demeure : la France se fait acheter des start-up et ses entreprises achètent dans le même temps des start-up étrangères dans des proportions globalement similaires. Il n’existe donc pas de « fuite » de start-up, dans la mesure où les départs sont compensés par des acquisitions.

Valeo, l’Oréal, Thales et d’autres entreprises interrogées font principalement leurs acquisitions à l’international. Ce marché mondial des start-up présente deux avantages : un ensemble bien plus vaste et diversifié de start-up et la présence de jeunes pousses plus mûres, évoluant dans des écosystèmes plus développés que le nôtre.

Selon les données de Dealroom sur la période 2015-2021, la France a un ratio « start-up vendues sur start-up achetées » de 1,14, proche de l’équilibre. L’étude de Mind the Bridge et Crunchbase, centrée sur les jeunes entreprises technologiques, note quant à elle un léger déséquilibre, avec un taux de 0,8.

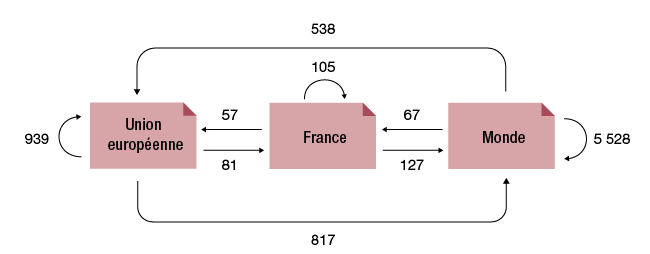

Figure 2.6 – Flux mondiaux d’acquisitions de start-up, en nombre, 2015-2021

Source : Données Dealroom, acquisitions entre janvier 2015 et juin 2021 d’entreprises soutenues par des fonds de capital-risque.

Note : Les flèches partent du pays d’origine de la start-up pour aller vers l’acquéreur. Par exemple, entre 2015 et 2021, 81 start-up européennes ont été rachetées par des entreprises françaises.

Une difficulté à retenir les plus belles pépites

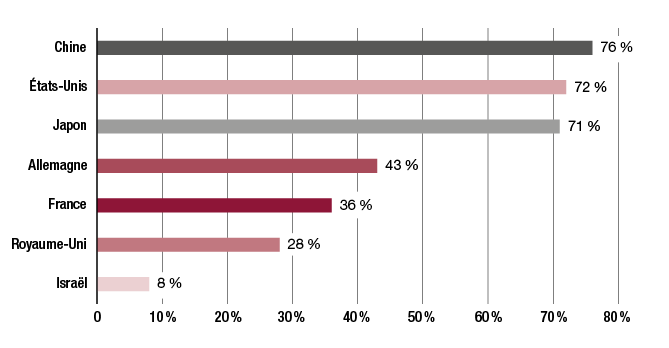

Si la France n’est pas en « déficit » de start-up, elle peine à conserver ses plus belles pépites, mettant à mal son ambition de former des champions nationaux. Il faut en effet prendre en compte la capacité du pays à retenir ses pépites pour en faire des meneurs technologiques. Il est alors pertinent de regarder le taux de rachat domestique, défini comme le pourcentage de start-up acquises par une entreprise de leur pays d’origine par rapport au nombre total de start-up vendues de ce pays (figure 2.7).

Ce taux varie significativement en fonction de la définition que l’on retient pour une start-up. Le résultat général qui se dégage tout de même est le suivant : si la France possède des entreprises pouvant racheter de nombreuses pépites, elles ne sont pas en mesure de les capter aussi efficacement que leurs concurrentes américaines et nos plus belles pépites partent à l’étranger.

Centrée sur les entreprises financées par le capital-risque (soit environ 80 % des start-up19), la figure 2.7 montre qu’Israël, grand exportateur de start-up, ne conserve que 8 % de ses pépites dans des entreprises nationales. De l’autre côté du spectre, la Chine protectionniste conserve ses start-up à hauteur de 76 %. Le Japon et les États-Unis affichent des taux similaires, sur des cohortes aux tailles très différentes cependant.

Les trois principaux pays européens apparaissent, là encore, en milieu de tableau. En particulier, le Royaume-Uni exporte la majorité de ses start-up en dépit de la maturité de son écosystème. On ne sait dire si cette ouverture à l’export relève d’un choix stratégique assumé ou bien si « la machine à produire » des start-up britanniques est en avance, proposant une offre abondante qui ne trouve pas suffisamment d’acquéreurs locaux.

De manière comparable, un tiers des start-up françaises acquises le sont par des entreprises françaises. Ce ratio témoigne à la fois de l’existence d’acteurs français en mesure de racheter des start-up domestiques, d’un retard relatif du système financier français et en particulier un manque d’acquéreurs et, de façon plus positive, de l’intérêt que des écosystèmes plus mûrs portent aux pépites françaises.

Figure 2.7 – Pourcentage de rachats domestiques, par pays

Le pourcentage de rachats domestiques est défini comme le nombre de start-up acquises par une entreprise de leur pays d’origine sur le nombre total de start-up vendues par pays entre 2015 et juin 2021.

Source : Données Dealroom, acquisitions entre janvier 2015 et juin 2021 d’entreprises soutenues par des fonds de capital-risque. Traitement des données réalisé par les auteurs.

Complétant ce résultat, un rapport d’Avolta Partner recense les sorties d’entreprises technologiques ayant eu lieu entre 2017 et 2019. L’échantillon considéré n’inclut pas exclusivement des start-up, ce qui induit des différences dans les résultats sans en infléchir la conclusion générale. Dans deux cas sur trois, l’acquéreur d’une entreprise technologique française est une entreprise française ; la valeur créée par la pépite reste donc sur le sol français20. Parmi le tiers restant, la moitié concerne des acquéreurs américains et l’autre des acquéreurs européens non français. En revanche, cette étude apporte une information supplémentaire : si les transactions sont majoritairement françaises en nombre, les rachats par des acquéreurs français représentent environ le quart des montants dépensés par les acteurs américains.

- 14 – Environ 10 % des PME cédées ont moins de 10 ans d’existence contre 100 % des start-up de l’échantillon considéré. De plus, les cessions de PME ne représentent pas toutes des rachats stratégiques par d’autres entreprises indépendantes, ce qui est le cas pour les start-up. Enfin, les start-up sont incluses dans les données PME et tirent les chiffres vers le haut. Sources : In Extenso, Régions & Transmission, panorama des cessions et acquisitions de PME, 4e édition, 2020 ; Observatoire CRA de la transmission des TPE/ PME, Edition 2017.

- 15 – Base de données de la French Tech tirée de Dealroom.

- 16 – Avolta Partners, Tech exit transaction Multiples Europe 2018 Edition et vidéo Youtube : Masterclass : Enjeux et tendances du M&A Tech en Europe | Café Connect | Le Hub Bpifrance

- 17 – Émission Net plus ultra France Inter du 2 juillet 2021.

- 18 – Selon le baromètre EY du capital-risque en France de 2019 et le rapport de KPMG Venture Pulse du premier quadrimestre 2020.

- 19 – 80 % des start-up interrogées par EY (parmi un large panel) pour son baromètre annuel sur la performance économique et sociale des startups numériques en France, étaient financées par capital-risque. À l’inverse toute entreprise financée par du capital- risque peut être considérée comme une start-up en raison de la pression de croissance exercée et des multiples de transaction recherchés par ce type d’investisseur.

- 20 – Avolta Partners, Tech exit transaction Multiples, France édition 2019.

Le manque d’acquéreurs français

Une grande partie des start-up françaises les plus prometteuses quittent le territoire français et participent au mouvement de consolidation des acteurs étrangers. Ce constat peut légitimement soulever plusieurs interrogations concernant l’efficacité de l’effort important de la BPI et d’autres institutions publiques en faveur du développement des jeunes pousses. Plus globalement, il interroge sur le niveau de développement de l’écosystème français des start-up.

Les risques des rachats étrangers

Le rachat des start-up françaises par des entreprises étrangères présente des risques à la fois économiques, politiques et industriels.

D’un point de vue principalement économique, le premier danger en cas de rachat par un acteur étranger est la délocalisation. Si la start-up est absorbée et ferme son siège ou le déplace à l’étranger, les emplois générés par l’activité ne seront plus créés en France et il existe un risque de « fuite des cerveaux », c’est-à-dire des talents vers l’étranger. De plus, l’entreprise ne paiera plus d’impôts en France. Face à ce risque avéré de délocalisation économique, on pourrait penser que l’argent public serait mieux investi à financer des entreprises plus traditionnelles, pour lesquelles on observe peut-être moins de délocalisations et une création d’emplois moins rapide mais plus pérenne.

D’un point de vue plus politique, le risque est celui de la perte de puissance technologique. En effet, la plus grande valeur des start-up réside dans leur savoir-faire technologique ainsi que dans leur capital humain. Cette maîtrise technologique détermine en partie la capacité d’un État à peser dans les grandes décisions du siècle qui vient. Les technologies liées au numérique et à la donnée représentent par exemple aujourd’hui des outils de soft power que les États cherchent à protéger. Le projet GAIA-X d’un cloud souverain européen illustre aussi très bien cette tendance de fond.

Or, lors d’un rachat, il est très difficile d’éviter un transfert technologique vers l’entreprise acquéreuse. Bien que certaines clauses permettent de protéger des données sensibles ou de conserver des relations avec certains partenaires, la majorité de la propriété intellectuelle – les brevets mais également le savoir-faire et les outils développés par les équipes – deviennent la propriété de l’acquéreur. Cette fuite de la propriété intellectuelle est d’autant plus frustrante qu’elle est souvent issue de longues et coûteuses années de recherche au sein des laboratoires publics. Les start-up permettent certes à la technologie d’essaimer mais elles demeurent des véhicules fragiles, facilement absorbés. Lorsqu’elles transfèrent leur propriété intellectuelle, c’est tout leur réseau de partenaires français qui en perdent l’usage, au profit de nouveaux acteurs industriels situés dans la zone géographique de l’acquéreur. Du point de vue de la puissance publique, une alternative possible au financement des start-up serait donc de flécher cet argent vers les laboratoires, universités et grandes entreprises, plus à même de protéger les technologies qu’ils développent.

Enfin, d’un point de vue industriel (et politique), le problème réside dans le fait que le rachat des start-up françaises empêche le développement de consolidateurs nationaux de technologie. A fortiori, la France ne pourra jamais compter de grands champions technologiques mondiaux si aucune pépite ne se maintient sur le territoire pour son développement. Les secteurs liés au numérique, dans lesquels les start-up excellent, représentent aux États-Unis près de 30 % de la capitalisation boursière de l’indice américain S&P 50021, tandis que la valorisation d’Apple excède à elle seule celle de l’intégralité du CAC 40. La puissance de ces acteurs transparaît à travers l’hégémonie des GAFAM : en plus de posséder des trésoreries de plus de 100 milliards de dollars, ces entreprises sont régulièrement aux prises avec la justice de différents États pour leur mainmise sur les données personnelles des citoyens du monde entier, leurs tentatives présumées d’exercer une influence sur l’opinion publique ou encore leurs comportements d’acquisition jugés anticoncurrentiels. À coup sûr, cet accaparement des meilleures pépites françaises par une poignée de leaders du numérique aux moyens illimités porte également préjudice à nos entreprises françaises, qui pourraient en bénéficier pour innover et rester compétitives. Faut-il alors envisager des mesures protectionnistes pour protéger nos start-up de l’appétit insatiable de certains acteurs étrangers ?

Ces craintes, très répandues dans la presse comme au sein de l’administration, sont fondées sur quelques cas avérés. Le rachat par Spotify de la jeune pousse de recommandation musicale Niland, elle-même issue de l’IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique/musique), a entraîné la disparition de la pépite, immédiatement absorbée, et le départ des équipes à New York. Néanmoins, bien qu’en forte progression, l’écosystème des start-up en France n’est pas encore assez solide et mûr pour se structurer seul. Les jeunes pousses tricolores sont encore largement dépendantes du marché, des fonds, des acquéreurs et des places boursières étrangères.

Une dépendance aux capitaux étrangers

Une start-up ayant un besoin vital de connaître une très forte croissance ne peut souvent pas s’en tenir au marché français, trop petit, tant en matière de clients que de capitaux. Le marché européen étant encore trop fragmenté par des différences linguistiques, réglementaires et culturelles, les marchés cibles pour les start-up sont souvent les États-Unis ou parfois l’Asie.

Progressivement, la start-up s’internationalise et cherche à développer une part croissante de son activité, sur le marché américain notamment. Pour s’introduire correctement sur ce marché, la présence d’un investisseur ou d’un acquéreur local est un réel atout, ce qui incite les start-up françaises à ouvrir leur capital à des acteurs étrangers. Par exemple, si la start-up Stupeflix était presque entièrement basée en France, elle réalisait tout de même l’essentiel de son chiffre d’affaires à l’étranger, notamment aux Philippines ou aux États-Unis où les clients ont plus d’appétence pour ces nouvelles technologies.

Les start-up pourraient pénétrer le marché américain sans ouvrir leur capital à un acteur étranger mais elles auront nécessairement besoin de fonds pour financer leur stratégie de croissance. Or, malgré des progrès importants, les fonds français ne sont pas encore assez importants pour assumer ce déploiement international des start-up. Parmi les 15 plus grosses levées de fonds de start-up françaises en 2020, seulement 2 ont été menées par des investisseurs français. De plus, ces investisseurs français étaient le Cnes et la BPI, deux établissements publics. Force est de constater que, au-delà d’un certain stade de développement, la France est dépendante de fonds étrangers pour la survie et l’essor de ses pépites. Bruno Maisonnier, fondateur de la start-up de robotique Aldebaran, raconte qu’il avait besoin de 15 millions d’euros en 2011 pour financer son entreprise. Après avoir rencontré des dizaines d’investisseurs privés européens non intéressés ou n’ayant pas les moyens d’investir une telle somme, il s’est tourné vers les pouvoirs publics, par le biais de ce qui était alors le prédécesseur de la BPI, Oséo. Ses interlocuteurs ont manifesté un vif intérêt mais les mois ont passé sans qu’aucune proposition concrète n’émerge. Après six mois, autant dire une éternité pour une start-up en quête de fonds et qui joue sa survie, Bruno Maisonnier a décidé d’élargir ses horizons de recherche à l’international. Au cours d’un événement, il croise un représentant de SoftBank, immédiatement intéressé par la jeune pépite. Une rencontre est organisée entre Bruno Maisonnier et Masayoshi, président fondateur de la banque. S’ensuit rapidement une offre de rachat pour 100 millions d’euros. Juste avant d’accepter, l’entrepreneur reçoit, après un an d’attente, une réponse des pouvoirs publics français qui souhaitent investir. Il est trop tard. Pendant cette période difficile, il ne s’est pas senti soutenu par la France, tandis que des investisseurs japonais ont manifesté un réel intérêt pour son produit, lui proposant une très belle offre ainsi qu’un plan d’intégration prometteur. Aldebaran s’est donc vendue à Softbank et a été renommée Softbank Robotics Europe en 2016.

Le constat est similaire pour les entrées en Bourse : elles se font majoritairement sur le NASDAQ américain, faute de marché suffisamment structuré dédié aux valeurs technologiques en Europe. C’est par exemple le choix qu’a fait la start-up de reciblage publicitaire Criteo, entrée en Bourse en 2013. Parmi les faiblesses importantes de l’Europe l’empêchant d’imposer sa propre place boursière, on compte le manque d’expertise fiable pour attribuer une valeur aux entreprises technologiques, le manque de gros fonds capables de financer des start-up mûres (late stage) ainsi que le manque de fonds capables de restructurer les start-up pour les rendre prêtes à entrer en Bourse.

Un manque de jeunes consolidateurs technologiques

De rares entreprises technologiques au profil de gros acquéreurs

La majorité des acquéreurs de start-up sont eux-mêmes des start-up ou d’anciennes start-up cherchant à se consolider. Google a par exemple réalisé 150 acquisitions sur la période 2010-2018 tandis que d’autres très jeunes acteurs, ayant alors tout juste une dizaine d’années d’existence comme Twitter, ont effectué 46 opérations sur cette période.

Or, le CAC40 ne comprend pas d’entreprises satisfaisant ces critères d’âge et de secteur d’activité. La plus proche serait Dassault Systèmes, qui est d’ailleurs l’un des acteurs français les plus actifs en matière d’acquisition de start-up avec 13 acquisitions menées entre 2010 et 2018 et qui était jusqu’à très récemment la seule entreprise technologique à être cotée sur le marché principal d’Euronext. Les autres start-up françaises suffisamment établies pour se consolider sont très actives mais ne sont pas encore très nombreuses. Ainsi Blablacar, la start-up de covoiturage fondée en 2006, a déjà effectué 13 acquisitions.

La France manque donc d’acteurs susceptibles de racheter une part significative de ses start-up et cela se traduit par un manque de propositions françaises pour acquérir les meilleures pépites : parmi l’ensemble des start-up rachetées par des acteurs étrangers interrogées dans le cadre de cette étude, seules 18 % avaient reçu une proposition venant d’une entreprise française.

De nouveaux secteurs sans acteurs français susceptibles de consolider

En plus de cette incapacité des entreprises françaises à absorber un volume suffisant de start-up, se pose aussi le problème du manque d’acteurs sur certaines verticales technologiques.

Les exemples récents dans le domaine de la cybersécurité en sont une illustration. En 2019, Cisco a racheté la pépite Sentryo. En entretien, Laurent Hausermann, cofondateur de Sentryo, a expliqué qu’il ne voyait pas d’acteur français pour qui un rachat de Sentryo aurait pu faire sens. En 2021, en l’espace d’une semaine à peine, ce sont deux des start-up de cybersécurité les plus prometteuses, Sqreen et Alsid, qui ont été rachetées par des entreprises américaines. En matière de cybersécurité, la France manque notamment d’acteurs mûrs dans des domaines tels que la sécurité logicielle ou des réseaux. Ces sujets sont peu développés chez les leaders nationaux comme Thales, qui travaillent surtout sur des domaines adjacents.

Cette pénurie d’acteurs dans certains secteurs participe au manque de dynamisme et de profondeur du marché des technologies. Le domaine du SaaS (Software as a Service) en est un autre exemple. Il est ressorti des entretiens qu’il était très difficile de monter une société d’édition de logiciel SaaS sans avoir un très fort ancrage aux États-Unis, où se trouve la majorité du marché et où l’appétence des grandes entreprises pour ce type de solution est bien plus prononcée. Il existe là encore très peu de grands acteurs tricolores pouvant racheter de jeunes start-up d’origine française. Nombreuses d’ailleurs sont celles qui, comme Algolia ou Dataiku, ont très tôt délocalisé leur siège aux États-Unis pour être au plus près du marché et des acteurs américains.

Des grands groupes encore peu friands des start-up

Si la France possède encore peu de jeunes entreprises technologiques performantes, elle peut néanmoins se targuer de compter dans ses rangs de nombreuses grandes entreprises d’envergure mondiale. Ces entreprises qui ont d’importants moyens financiers, un réseau et une image internationale pourraient en théorie participer activement à l’accélération du développement des start-up en les acquérant. À l’heure actuelle pourtant, les relations entre start-up et grandes entreprises françaises sont encore timides et vont rarement jusqu’au rachat, même si certaines entreprises ont entamé de réels efforts en ce sens.

Des modes de fonctionnement trop différents