Industrie et habitants, une équation insoluble ?

En tête – Préface

Cette note de La Fabrique de l’industrie traite d’un constat paradoxal important pour la réindustrialisation de la France : comment se fait-il que, Cette note de La Fabrique de l’industrie traite régulièrement, certains projets d’implantation ou d’extension de sites industriels suscitent une vive contestation locale au point d’être abandonnés par leurs promoteurs si, par ailleurs, les Français se déclarent majoritairement favorables à la réindustrialisation ?

Comment comprendre ce paradoxe ? La France veut se réindustrialiser, et ses citoyens l’affirment haut et fort : l’industrie est perçue comme un pilier de souveraineté, d’innovation et d’emplois. Car les faits sont là : l’image de l’industrie s’améliore. Dopée par la prise de conscience post-Covid de l’importance de la souveraineté, sa perception a bondi de + 13 points depuis 2019 (Baromètre Ipsos pour OPCO 2i). Elle n’est plus vue comme un vestige du passé mais comme une nécessité. Près de 8 Français sur 10 la considéraient d’ailleurs comme un secteur d’avenir (Ifop pour l’Observatoire Arts & Métiers 2024), un sentiment partagé par les jeunes (18-25 ans) qui l’associent à l’innovation (68 %) et à sa contribution économique (60 %) (Usine Nouvelle, 2025).

La réindustrialisation se joue évidemment sur les investissements actuellement en panne et sur la structuration des filières industrielles, et aussi – et peut être surtout – sur la bataille culturelle : montrer l’industrie telle qu’elle est vraiment pour redonner envie et attirer les talents qui manquent aujourd’hui et manqueront demain, dans un contexte démographique très défavorable.

Cette bataille culturelle se joue aussi sur le terrain, car certains projets d’implantation ou d’extension d’usines suscitent une opposition si vive qu’ils sont abandonnés. Les intérêts en jeu dépassent très largement la construction d’une usine : les très nombreuses parties prenantes, parmi lesquelles figurent notamment les habitants à proximité ont des postures mobilisant des perceptions diversifiées sur des enjeux de transition, de société, d’économie souhaitable, de démocratie… Ce contraste nous oblige à poser une question essentielle : que signifie « accepter l’industrie » aujourd’hui ?

Nous devons changer de paradigme. L’industrie ne peut plus être pensée comme une infrastructure isolée, mais comme un projet de société, ancré dans la vie des territoires, coconstruit avec leurs acteurs, porteur de sens et de bénéfices partagés. Ce n’est pas seulement une question d’usines, mais de vision collective : inventer une industrie qui inspire, qui respecte, qui relie.

L’acceptabilité ne se décrète pas. Elle se construit dans la proximité, là où les impacts sont tangibles et où les attentes sont fortes. Les territoires ne sont pas des espaces vides : ils portent une histoire, une identité, des aspirations. Chaque projet industriel vient s’inscrire dans ce tissu vivant, et c’est là que se joue la confiance, avec des modes de gouvernance décentralisée.

Cette note invite à changer de regard : la contestation n’est pas un refus de l’industrie, mais souvent l’expression d’un besoin de dialogue, de transparence et de bénéfices partagés. Elle propose des clés pour transformer les projets industriels en opportunités territoriales, en leviers de transition écologique, d’emplois durables et de cohésion sociale.

Réindustrialiser la France ne sera possible qu’en inventant une industrie désirée, et non simplement tolérée. Une industrie qui s’ancre dans les territoires, qui écoute, qui coconstruit, qui inspire, comme nous le faisons tous les jours sur l’attractivité de l’industrie et de ses métiers. Comme le rappelait Auguste Comte : « Le progrès n’est que le développement de l’ordre. »

La contestation n’est pas un refus du progrès, mais l’expression d’une exigence : celle d’une industrie transparente, responsable et créatrice de valeur pour tous. C’est à cette ambition que cette réflexion convie : faire de l’industrie non pas un sujet de débat, mais un projet collectif.

Mathieu Péraud

Délégué général de l’UIMM Ille-et-Vilaine et Morbihan

Merci

Les auteurs remercient vivement Clément Marquet et Liliana Doganova d’avoir consacré l’enquête de l’option « Affaires publiques et innovation » de Mines Paris – PSL aux controverses provoquées par les projets industriels.

Nous remercions les partenaires de l’observatoire des Territoires d’industrie (OTI) et leurs représentants pour avoir soutenu ce projet : Annabelle Boutet (ANCT), Lucas Chevrier (Intercommunalités de France – école des Ponts ParisTech), Aurore Colnel (ANCT), Camille Étévé (Banque des Territoires), Jean-Baptiste Gueusquin (ANCT), Isabelle Laudier (Institut CDC pour la recherche), Diane de Mareschal (Institut CDC pour la recherche), Camille Simoes (Banque des Territoires), Charlotte Sorrin-Descamps (Intercommunalités de France), Sinaa Thabet (Régions de France).

Merci également aux membres du conseil scientifique de l’OTI : Sébastien Bourdin (EM Normandie), Coline Bouvart (Institut Paris Région), Gilles Crague (école des Ponts ParisTech), Denis Carré (université Paris Nanterre), Philippe Frocrain (Agence d’urbanisme de la région nantaise), Nadine Levratto (université Paris Nanterre), Magali Talandier (université Grenoble Alpes) et Pierre Veltz (Institut des hautes études pour le développement et l’aménagement des territoires en Europe, école des Ponts ParisTech).

Nous remercions les participants au séminaire de l’Observatoire du 2 avril 2024 : Sébastien Bourdin, Alban Bruneau (président d’Amaris) et Régis Passerieux (alors sous-préfet d’Istres).

Merci à Émilie Binois pour son travail d’édition et à Vincent Charlet pour sa relecture, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de La Fabrique pour nos discussions.

Pour résumer

Face aux épisodes médiatisés de contestation locale de projets industriels, d’une part, et aux enquêtes nationales indiquant que les Français admettent la réindustrialisation comme nécessaire et souhaitable, d’autre part, il est difficile de se faire une idée juste du degré d’attachement ou au contraire d’hostilité de ces derniers envers l’industrie. Il suffit pourtant de suivre le destin de quelques grands projets industriels pour comprendre à quel point leur bonne réception par le public est déterminante pour leur réussite. Certains, tels que l’usine de viennoiseries à Liffré, en Bretagne, ou l’unité de production d’hydrogène à partir d’énergie solaire à Fos-sur-Mer, ont en effet connu une issue défavorable à la suite des contestations de riverains, de collectifs d’acteurs et d’autres parties prenantes au territoire (le premier a été abandonné, le second est suspendu). Cet ouvrage, qui repose notamment sur l’analyse détaillée de quatre études de cas, cherche à comprendre la genèse des conflits locaux suscités par l’ouverture ou l’extension de sites industriels, ainsi que les mérites et les limites des dispositifs prévus pour organiser la participation et la concertation du public.

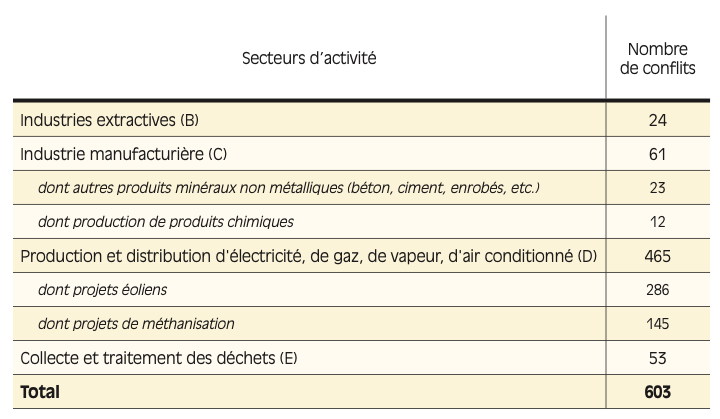

Tout d’abord, une géographie des conflits élaborée à partir de la presse quotidienne régionale permet de révéler que ces derniers sont très peu nombreux au regard du nombre total de créations ou d’extensions de sites industriels en France : 61 ont fait l’objet de conflits sur la période 2010-2024, quand 2 336 sites industriels ont été créés. Si l’on ajoute les activités minières et énergétiques, ce rapport est de l’ordre de 603 pour 2 786. En d’autres termes, il n’y a pas, tant s’en faut, d’opposition systématique des riverains français aux projets industriels qui se matérialise par une action (recours en justice, manifestation, médiatisation, etc.). En revanche, notre base de données met en évidence que certains projets sont particulièrement contestés. C’est le cas des carrières, des usines d’enrobage et chimiques, des usines de traitement de déchets et, par-dessus tout, des projets liés aux énergies renouvelables (parcs éoliens et des méthaniseurs notamment).

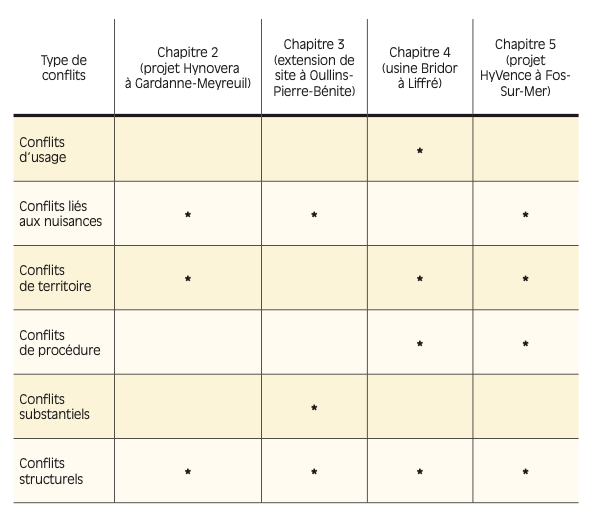

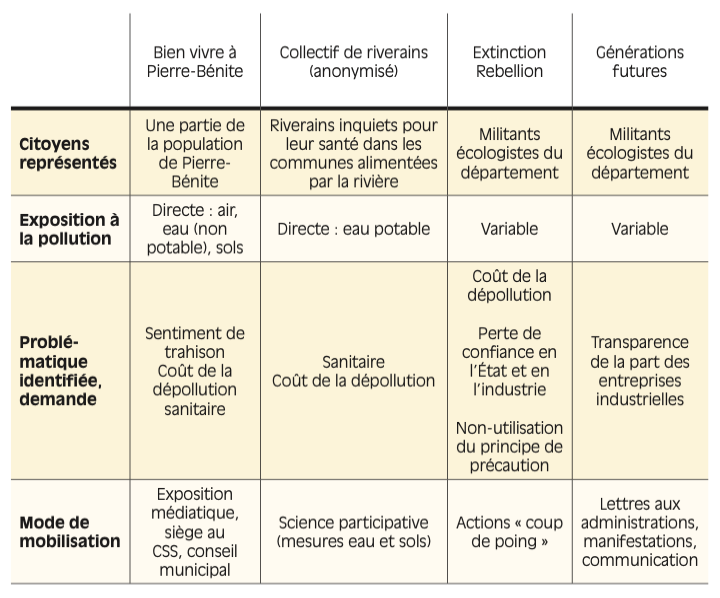

Il apparaît ensuite que les conflits liés aux projets industriels ne sont pas le fruit d’une contestation uniforme de la part de la population. Des craintes de nuisances locales à la remise en question de l’intérêt général du projet, en passant par la mise en doute de l’expertise apportée quant aux risques potentiels, les motifs alimentant ces conflits sont multiples. Cela s’explique avant tout par la diversité des parties prenantes dont les intérêts sont menacés par le nouveau projet : riverains, salariés, associations environnementales, élus… Cette diversité des acteurs impliqués et de leurs postures dans la controverse montre également que le périmètre « réel » du conflit se cantonne très rarement à celui de l’usine concernée. Ces épisodes de contestation mettent aux prises, a minima, différentes perceptions du territoire par ses habitants1. Bien souvent, les intérêts en jeu dépassent même le cadre du projet contesté et mobilisent différentes conceptions de la transition écologique, de l’économie souhaitable ou du fonctionnement démocratique.

Parmi tous ces motifs d’opposition, le rejet de l’industrie en tant que telle est donc très rare. De même, les contestations locales des projets industriels ne sont pas majoritairement expliquées par le phénomène Nimby (not in my backyard) si souvent invoqué, par lequel un riverain rejette un projet dont il admet pourtant l’intérêt général au terme d’un calcul individualiste sur les coûts et bénéfices occasionnés par une implantation dans son environnement proche. Bien d’autres raisons viennent alimenter les réticences constatées sur le terrain.

Premièrement, ces projets prennent place, matériellement parlant, dans un territoire. Le succès de leur implantation suppose donc de prendre en considération un certain nombre de caractéristiques territoriales et l’image que ses habitants s’en font : valeurs propres, attachement au lieu ou à certains de ses sites emblématiques, perception du territoire comme étant « industriel » ou au contraire « naturel », projet économique du territoire… Autant de paramètres, aussi « locaux » soient-ils, qui n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul rationnel des externalités positives et négatives subies par chacun (le fameux Nimby, donc), et qu’un « simple » mécanisme de compensation financière, parfois prévu par la loi pour faciliter l’acceptation des projets, ne saurait ainsi évacuer.

Deuxième exemple important : ces conflits peuvent aussi révéler un problème d’asymétrie de l’information entre le public et le porteur de projet. Bien sûr, l’absence même partielle d’information alimente la méfiance du public. Mais y pourvoir ne suffit pas toujours : encore faut-il que l’information partagée soit reconnue comme lisible et fondée sur des connaissances fiables. Il aura ainsi suffi d’un documentaire, sur une chaîne de télévision publique, consacré aux rejets de PFAS2 par des usines chimiques localisées à Oullins-Pierre-Bénite, dans la vallée de la chimie, pour que soit remise en cause l’expertise menée de longue date sur le niveau de risque et les impacts environnementaux de l’industrie chimique locale. Usuellement, les acteurs se réfèrent aux outils de mesure et valeurs seuils définis par les agences de l’État. Néanmoins, en situation de controverse, le choix des mesures devient lui-même source de discussion, tout comme l’accès à l’information et son interprétation.

À l’aune des études de cas examinées dans cet ouvrage, il apparaît indispensable aux industriels et à la puissance publique de saisir toute la variété des motifs d’opposition mobilisés par les riverains pour accroître les chances de mener ces projets jusqu’à leur terme. Or, force est de constater que le cadre réglementaire national destiné à renforcer « l’acceptabilité » des projets industriels par les riverains (terme qui pourrait signifier que l’État entend leur faire accepter quelque chose qu’ils ne désirent pas) repose exclusivement sur le principe de l’information et de la participation, ponctuelles et tardives, du public.

Cela n’est pas nouveau : l’enquête publique trouve son origine au xixe siècle en France. Les récentes évolutions du cadre réglementaire, notamment dans les années 1980, ont certes cherché à favoriser une plus grande implication – ou une implication plus en amont – des citoyens, mais les dispositifs actuels de participation du public ne semblent pas toujours adaptés à la multiplicité des motivations qui peuvent alimenter des conflits. En particulier, la consultation menée par la Commission nationale du débat public (CNDP) et prévue par la réglementation apparaît à bien des égards ancrée dans des procédures administratives ne favorisant pas l’implication du public et ne lui garantissant aucun pouvoir d’influence sur la décision finale, alors même qu’elles induisent des délais et des coûts incompressibles pour les porteurs de projet. Il arrive toutefois que ces consultations fassent naître un dialogue entre les acteurs locaux ou soient l’occasion pour eux de faire la démonstration d’un rapport de force, mais c’est alors un outil à double tranchant : cela peut soit précipiter l’issue défavorable du projet (comme dans le cas de l’usine Bridor à Liffré), soit débloquer la situation en incitant le porteur de projet (comme pour la centrale biomasse de Gardanne-Meyreuil) à le repenser pour mieux l’inscrire dans son territoire d’accueil.

Ces dispositifs de concertation en amont sont bien sûr nécessaires à la participation des riverains et, donc, à la bonne réception des projets. Toutefois, pour surmonter leurs limites, et plus précisément pour sortir du cadre étroit d’une consultation ponctuelle, les études de cas invitent les porteurs de projet et les responsables publics à opter pour des mécanismes de coconstruction au long cours. Cela suppose de nouvelles formes de gouvernance, dont des exemples sont fournis dans l’étude, pour impliquer non seulement un plus grand nombre d’acteurs représentatifs du territoire, mais pour aussi engager de nouvelles formes d’expertise. Par exemple, par la construction locale de nouvelles données sur les effets indésirables de tel ou tel effluent, les acteurs locaux cessent d’être cantonnés à un rôle de riverains et peuvent être reconnus comme de possibles « experts profanes ». C’est typiquement par des mécanismes de ce type que devient envisageable la délicate articulation, opérationnelle et politique, entre la « démocratie environnementale » (celle où une perturbation majeure de l’environnement naturel local est nécessairement débattue par ses parties prenantes) et la « démocratie écologique » (celle où l’État se voit chargé, au moyen d’une planification descendante, de conduire la population vers l’atteinte des objectifs climatiques et environnementaux).

Au terme de cet ouvrage, il est possible d’écarter la crainte d’un rejet pur et simple de l’industrie de la part des Français, même quand il s’agit de projets concrètement envisagés dans leur environnement proche. En revanche, il est tout aussi incontestable que le grand public ne souhaite pas voir reproduite, purement et simplement, l’industrie du passé. L’acceptabilité locale des nouvelles installations industrielles se trouve donc ramenée à un problème d’élaboration des politiques publiques. Celles-ci doivent immanquablement s’appuyer sur une vision partagée de l’industrie du futur, qui soit en partie locale et ascendante et non pas uniquement le fait de décisions centralisées.

- 1 — Nous renvoyons ici à l’ensemble des précédentes publications de l’observatoire des Territoires d’industrie.

- 2 — Composés per- et polyfluoroalkylés

Introduction

Entre les Français et l’industrie, c’est “ Je t’aime, moi non plus ”. Voici comment L’Usine nouvelle intitule son article évoquant les résultats de son enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 Français, en partenariat avec CCI France et La Fabrique de la Cité, à l’automne 2024. La relation entre les Français et l’industrie serait ainsi ambiguë, voire contradictoire. À lire la presse3, des comportements « nimbystes » émergent localement de la part d’opposants aux nouvelles implantations d’usines, qui préfèreraient voir ces dernières localisées dans d’autres territoires plutôt que dans le leur. Dans le même temps, les enquêtes d’opinion révèlent que les Français sont plutôt favorables à l’industrie et à la réindustrialisation. Dans l’enquête de L’Usine nouvelle, la part des sondés favorables à l’industrie est de 69 %. Elle monte même à 82 % dans une étude de Bpifrance publiée en 2024 sur la réindustrialisation des territoires. Les Français sont-ils donc hostiles à l’industrie ?

Depuis le mouvement des « gilets jaunes » et le confinement lié au Covid-19, la notion d’acceptabilité a été très largement mobilisée pour caractériser l’accueil difficile que les citoyens font à de nouvelles mesures (Barbier, 2021). Elle est venue remplacer, dans le débat public, celle de social licence to operate 4, utilisée dans les industries extractives par analogie avec les permis et autorisations nécessaires pour exploiter les ressources naturelles.

Sans définition consensuelle, l’acceptabilité décrit parfois un processus destiné à tendre vers l’acceptation5 ; dans d’autres cas, elle se confond littéralement avec cette dernière (Batellier, 2015). Le terme allemand Akseptanz recoupe quant à lui deux dimensions : une dimension perceptive, représentant l’adhésion de la population à un projet, et une dimension comportementale, décrivant la mise en œuvre d’actions par la population pour défendre le projet (Depraz, 2005). Certains experts préfèrent quant à eux parler de « réception » des projets (Kent et Lane, 2009 ; Wüstenhagen, Wolsink et Bürer, 2007) ou d’« appropriation locale » des projets (Bourdin, 2020).

Conscients de cette absence de définition claire, mais compte tenu de notre souhait de mesurer, décrire et comprendre certaines manifestations d’hostilité des Français envers l’industrie, nous adoptons dans cet ouvrage une approche « instrumentale » de l’acceptabilité : cela signifie que nous cherchons à expliquer les raisons des conflits et leur issue, en particulier si le projet a été réalisé ou non. En d’autres termes, notre travail s’attache à identifier en quels endroits les projets industriels sont contestés, quelles sont les activités industrielles concernées, quels sont les motifs de contestation et quels sont les dispositifs mis en œuvre pour structurer les débats et dépasser les conflits.

Cette étude commence par situer l’industrie au regard des autres objets de l’acceptabilité sociale dans la littérature. Elle s’appuie ensuite sur une analyse de la presse quotidienne régionale française pour recenser les conflits liés aux projets industriels et en expliciter l’importance. Quatre cas de conflit sont enfin étudiés en profondeur par une promotion d’élèves ingénieurs de l’École des mines, dans le cadre d’une collaboration entre la Fabrique de l’Industrie et l’Option « Affaires publiques et innovation », qui introduit les étudiants aux enjeux politiques des sciences et des techniques (voir postface). Entre octobre 2024 et janvier 2025, quatre groupes d’élèves ont réalisé une analyse importante de la documentation associée à chaque projet contesté (sites web, informations techniques, consultations menées par la Commission Nationale du Débat Public) et une semaine d’enquête alternant entretiens semi-directifs (entre 12 et 22 selon les groupes) et visites des sites concernés. Les entretiens, d’une durée d’une à deux heures en moyenne, ont été menés avec une diversité de parties prenantes (entreprises, pouvoirs publics, élus, associations, experts, CNDP, etc.) et tous les acteurs ont été anonymisés. Les citations dans les chapitres viennent des entretiens, sauf indication contraire.

Cet ouvrage s’articule en six chapitres. Le premier, à portée générale, vise à contextualiser dans le cas français la question de l’acceptabilité sociale des projets industriels. Il estime le nombre de conflits liés à l’industrie et expose les motifs des oppositions identifiés par la littérature dans le cas de conflits d’aménagement. Les trois chapitres suivants correspondent à un cas de conflit récent causé par l’implantation ou l’extension d’un site dans le secteur manufacturier industriel : une plateforme de production de carburants renouvelables pour l’aviation à Gardanne-Meyreuil, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (chapitre 2) ; une usine chimique à Oullins-Pierre-Bénite, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (chapitre 3) ; et une usine de viennoiseries à Liffré, en Bretagne (chapitre 4). Le chapitre 5 est, quant à lui, consacré au cas d’un projet énergétique, celui de la centrale photovoltaïque flottante à Fos-sur-Mer. Enfin, le chapitre 6 met en avant des dispositifs favorisant l’acceptabilité des projets industriels par le public.

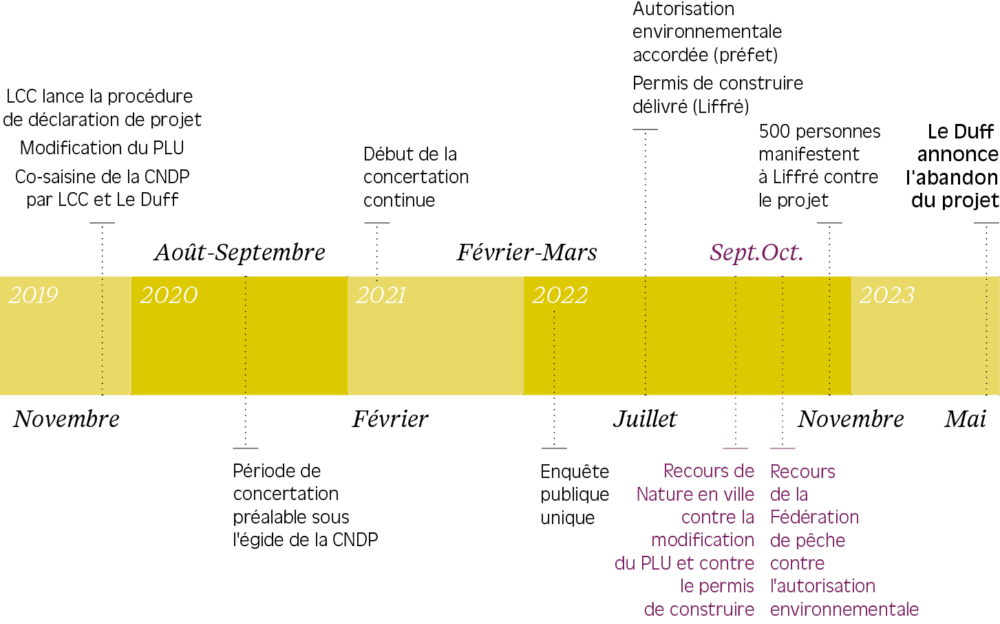

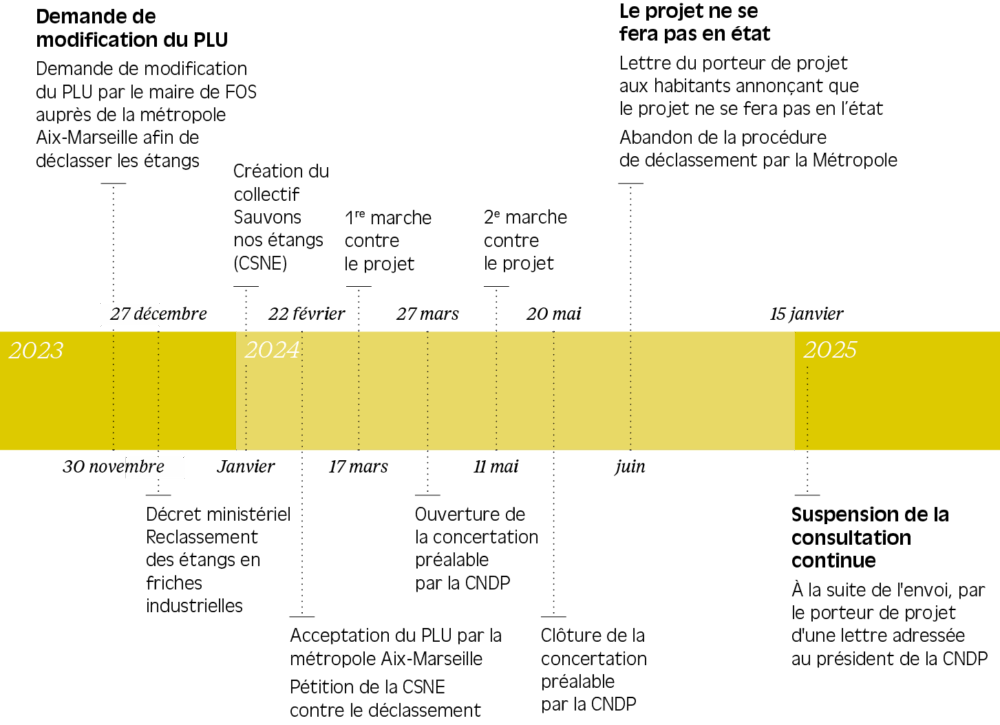

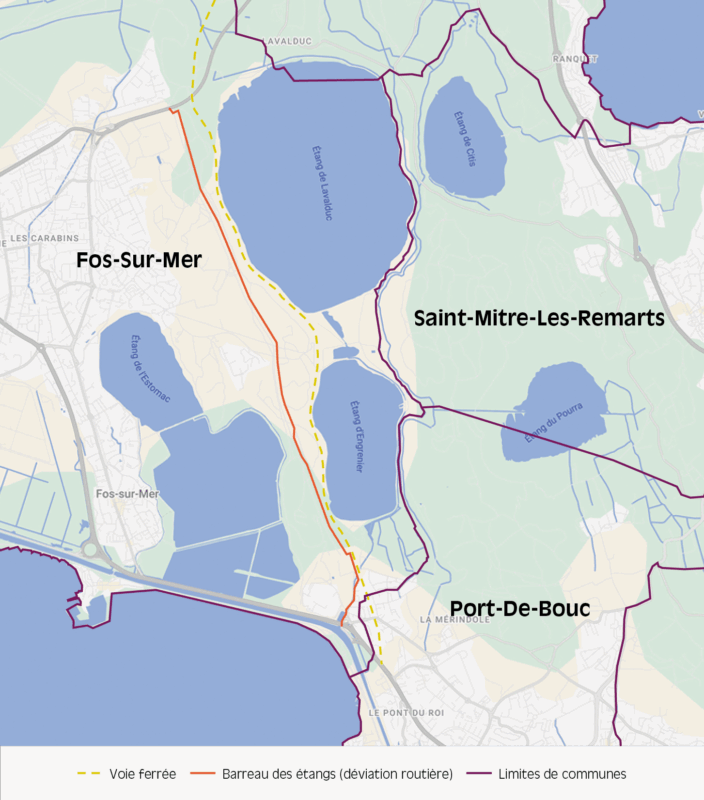

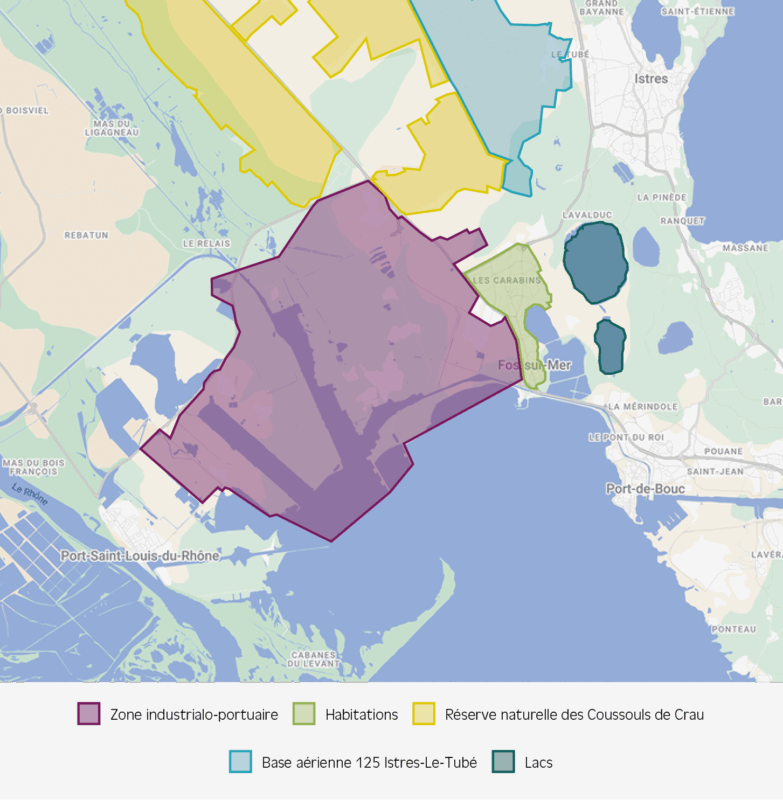

Au moment de la rédaction de cet ouvrage (été 2025), les quatre projets ayant fait l’objet de conflits ont des niveaux d’avancement variés. Le projet Bridor à Liffré a été publiquement abandonné en mai 2023. Le porteur de projet d’HyVence a demandé la suspension de la consultation auprès de la CNDP en février 2025, ce qui s’apparente à un abandon du projet. Hynovera en est au stade de la concertation continue prévue par la CNDP. Enfin, les demandes de suppression de l’arrêté autorisant l’extension de l’usine à Oullins-Pierre-Bénite ont été refusées en première instance ; elles sont portées en cassation.

- 3 — Suite au projet d’ouverture d’une mine d’or en Guyane, Le Monde du 27 juin 2018 écrit : « Mais les industriels sont unanimes : que ce soit en outre-mer ou en métropole, implanter une mine, une usine ou une éolienne est devenu difficile et long. Donc coûteux. »

- 4 — Lacey et Lamont (2014) définissent cette dernière comme un contrat social informel qui oblige les opérateurs à consulter les populations locales pour qu’ils acceptent le projet.

- 5 — Pour Caron-Malenfant et Conraud (2009), l’acceptabilité décrit le « résultat d’un processus par lequel les parties concernées construisent l’ensemble des conditions minimales à mettre en place pour qu’un projet, un programme ou une politique s’intègre harmonieusement et à un moment donné dans son milieu naturel et humain.»

Des oppositions avérées mais concentrées – Par Caroline Granier

Les cas d’opposition entre habitants et porteurs de projets industriels peuvent être étudiés par une analyse de la presse locale d’une part et une revue de littérature académique d’autre part. Il en ressort que ces oppositions, du moins celles qui se matérialisent par des engagements tangibles (manifestations, recours…), ne concernent qu’un petit nombre de secteurs industriels. En outre, l’imbrication des motifs de contestation invoqués tend à montrer que le fait industriel est moins en cause que des revendications d’ordre plus général.

De quels conflits parle-t-on ?

Caractériser les conflits liés aux installations industrielles n’est pas chose aisée. La littérature académique est peu bavarde à ce sujet, à l’exception des travaux qui portent sur les industries extractives (voir par exemple Harvey, 2014 ; Hall et al., 2015 ; Heffron et al., 2021). Il faut se référer aux travaux relatifs aux conflits environnementaux (l’environnement étant ici compris au sens de l’entourage habituel d’une personne)6 et aux conflits de voisinage pour mieux saisir l’état des lieux.

Revenons tout d’abord à la notion de conflit. Selon Torre et al. (2016), un conflit se différencie d’une tension par « le franchissement d’un seuil qualitatif qui correspond à l’engagement des parties et a pour but de crédibiliser leurs positions. […] Cet engagement a un coût irréversible, monétaire ou hédonique, et peut prendre différentes formes : le recours en justice, la publicisation (différend porté devant des instances publiques ou des services de l’État), la médiatisation (différend porté devant les médias), les voies de faits ou la confrontation verbale, la destruction de biens ou d’infrastructures, la production de signes (barrières, etc.) ».

D’un côté, Dziedzicki (2003, 2004) propose la notion de « conflit d’aménagement ». Il s’agit d’une situation liée à la réalisation d’un projet d’aménagement, de quelque nature que ce soit, qui suscite une réaction d’opposition de la part des populations concernées par ses impacts potentiels : infrastructures de transport linéaires et ponctuelles, infrastructures industrielles, infrastructures de production d’énergie, installations de traitement des déchets et des eaux (eau potable et eaux usées), projets d’urbanisme, projets d’aménagement touristique, etc. Qu’il s’inscrive dans un cadre territorial restreint ou au contraire étendu, il appartient à la catégorie plus large des conflits environnementaux.

D’un autre côté, Torre et al. (2016) mettent en avant la notion de « conflit de voisinage », qui comporte quant à elle deux caractéristiques principales : son inscription dans un territoire et sa matérialité. En d’autres termes, il se déroule entre voisins, tout en s’inscrivant également dans un cadre institutionnel régi par des instances locales et supra-locales et il existe en raison d’objets construits ou à construire, anticipés ou réalisés.

Ces deux catégories de conflits, d’aménagement et de voisinage, se recoupent certes mais en partie seulement. Une première distinction est que les conflits d’aménagement peuvent s’étendre sur de longues distances (que l’on songe à une ligne à grande vitesse par exemple) et donc dépasser le cadre local. De manière complémentaire, une seconde différence est que les conflits de voisinage incluent également des contestations survenant une fois l’usine implantée. Certains peuvent d’ailleurs s’atténuer si le projet démontre progressivement son utilité et son intégration harmonieuse dans le territoire. Inversement, des projets initialement acceptés peuvent perdre leur légitimité si des promesses non tenues ou des dysfonctionnements apparaissent (Batel et Devine-Wright, 2015).

Troisième cas de figure, il n’est pas rare que des conflits d’usage, c’est-à-dire des concurrences pour l’utilisation de l’espace, se soient exprimés avant ces conflits d’aménagement ou de voisinage (voir chapitre 4). Aussi bien pour Dziedzicki (2004) que pour Torre et al. (2016), ils en constituent un « préalable ».

Du point de vue des porteurs de projets, ces oppositions sont sources d’allongement des délais d’implantation voire de blocages. Elles peuvent aussi susciter des améliorations, lorsque le projet est modifié pour tenir davantage compte des caractéristiques locales. Pour les acteurs s’estimant lésés par un projet, l’opposition peut s’exprimer de différentes manières. Ils peuvent choisir un comportement parmi trois, selon la typologie de Hirschman (1970) reprise dans Torre et al. (2016) : la prise de parole (voice) pour exprimer leur opposition, la revente du foncier et le déménagement (exit), ou l’acceptation de la décision et l’absence d’opposition publique (loyalty). Toutefois, l’acceptation de la décision ne signifie pas nécessairement l’acceptation du projet : le silence d’une partie de la population peut n’être que le reflet de son manque de moyens pour le contester (Batellier, 2015). A contrario, on notera que les conflits peuvent être le fait d’une minorité d’acteurs et ne présagent donc pas d’une hostilité partagée par la population entière.

Qu’en dit la presse locale?

Dans leur article, Torre et al. (2016) s’appuient sur un inventaire de tous les conflits d’usage et de voisinage recensés, dans les zones rurales françaises entre 2006 et 2013, par la presse locale et dans les recours administratifs. Ils les regroupent selon la nature de l’objet contesté. En première position, les conflits les plus nombreux sont « sans conteste » ceux qui sont liés au développement résidentiel. En deuxième place apparaissent les conflits associés aux nouvelles installations industrielles. Viennent ensuite les conflits liés aux installations touristiques, après quoi arrivent, en quatrième place, les conflits qui portent sur les externalités négatives des activités industrielles implantées.

Dans le cadre de cette étude, nous avons recensé les conflits qui ont été l’objet d’au moins un article dans la presse quotidienne régionale entre 2010 et 2024 (voir encadré), tout en étant liés à des projets d’implantation et d’extension de sites industriels. Comme le rappellent Torre et al. (2016), l’utilisation de la presse locale présente un certain nombre de limites (omission d’événements, dissimulation, parti pris, euphémisation, etc.). En ce sens, notre recensement des projets contestés n’est sans doute pas exhaustif. Certaines tensions peuvent en effet ne pas apparaître dans la presse soit parce qu’elles ne sont pas suivies d’actes d’engagement et ne font donc pas partie de notre périmètre d’analyse, soit parce qu’elles ne sont délibérément pas couvertes par la presse. Par exemple, la création de la gigafactory Verkor à Dunkerque n’apparaît dans aucun des articles identifiés au moyen d’une recherche par mots-clés. Pourtant, après avoir participé à des réunions dans ce territoire, nous savons empiriquement qu’il soulève des questionnements critiques, par exemple quant aux risques liés à la manipulation quotidienne des matériaux entrant dans la composition des batteries ou encore au sujet des conséquences économiques de ce « méga-projet » pour les territoires voisins.

Méthodologie

A fin de recenser les conflits liés aux projets industriels, nous avons constitué un corpus d’articles de presse quotidienne régionale à partir de la base Europresse. Nous avons en cela suivi la méthodologie de Charlier (1999), qui a exploité la presse spécialisée pour étudier les contestations dans les zones rurales et de Bourdin et al. (2020).

Ces articles ont été collectés dans un ensemble de journaux couvrant la France sur la période 2010-2025 : La Voix du Nord et Courrier picard pour les Hauts-de-France, L’Union pour les Hauts-de-France et Grand-Est, Le Parisien pour l’Île-de-France, Paris Normandie pour la Normandie, Ouest-France et Le Courrier de l’Ouest pour les régions Bretagne et Pays de la Loire, La République du Centre, le Berry républicain, Le Populaire du centre, La Montagne, L’Écho républicain, La Nouvelle République du Centre Ouest pour Centre-Val-de-Loire, la Charente Libre, Sud Ouest, La Nouvelle République du Centre Ouest et Le Populaire du Centre pour Nouvelle-Aquitaine, L’Est républicain, Le Bien public et Le Journal de Saône-et-Loire pour Grand Est et Bourgogne- Franche-Comté, Le Journal du Centre pour Bourgogne-Franche-Comté, Midi libre et La Dépêche du Midi pour la région Occitanie, La Provence, pour la Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Le Progrès pour Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’une partie de la région PACA, La Montagne pour Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Les journaux alsaciens, DNA et L’Alsace, n’étant pas disponibles sur Europresse, la représentativité de notre corpus pour la région Grand Est est restreinte.

La collecte des articles s’est opérée à partir d’une combinaison de mots-clés : « usine », « industri* », « projet », « création », « implantation », « opposant* », « contestation », « extension ». Une fois la requête exécutée, nous avons procédé à une lecture des articles pour intégrer seulement ceux qui traitent bien de conflits liés aux projets industriels. Quand plusieurs articles (du même journal ou de deux journaux différents) traitaient du même projet, nous en avons conservé un seul, en fonction des informations qu’il apportait : ont été gardés les articles qui donnaient le plus d’informations sur l’objet du conflit et les acteurs concernés. Nous avons ensuite classé les conflits selon l’année, le secteur d’activité, la région.

Figure 1.1 – Conflits locaux recensés par la presse, par secteur d’activité (2010-2024, France hors Alsace et Corse)

Sources : Trendeo et Europresse. Traitements La Fabrique de l’industrie.

Cela étant rappelé, la presse locale constitue le moyen d’accéder à « la masse la plus complète d’événements dans un périmètre spatial et temporel le plus vaste possible » selon Olzak (1992), cité par Torre et al. Les études de cas apparaissent indiquées pour apporter un éclairage complémentaire à l’utilisation de la presse.

Les conflits se sont déplacés des industries extractives aux énergies renouvelables

En premier lieu, notre corpus d’articles montre que les épisodes de contestation locale concernent très fréquemment un petit nombre de secteurs d’activité : éoliennes et méthanisation principalement, le recyclage et le traitement des déchets ainsi que la fabrication de bitumes et d’enrobés arrivant loin derrière (voir figure 1.1). Ce caractère prépondérant, dans notre corpus de presse, des énergies renouvelables parmi l’ensemble des projets industriels remis en cause localement, offre par ailleurs un reflet cohérent du développement, depuis 2007, d’un large pan de la littérature académique autour de l’acceptabilité des énergies renouvelables (Batel, 2020).

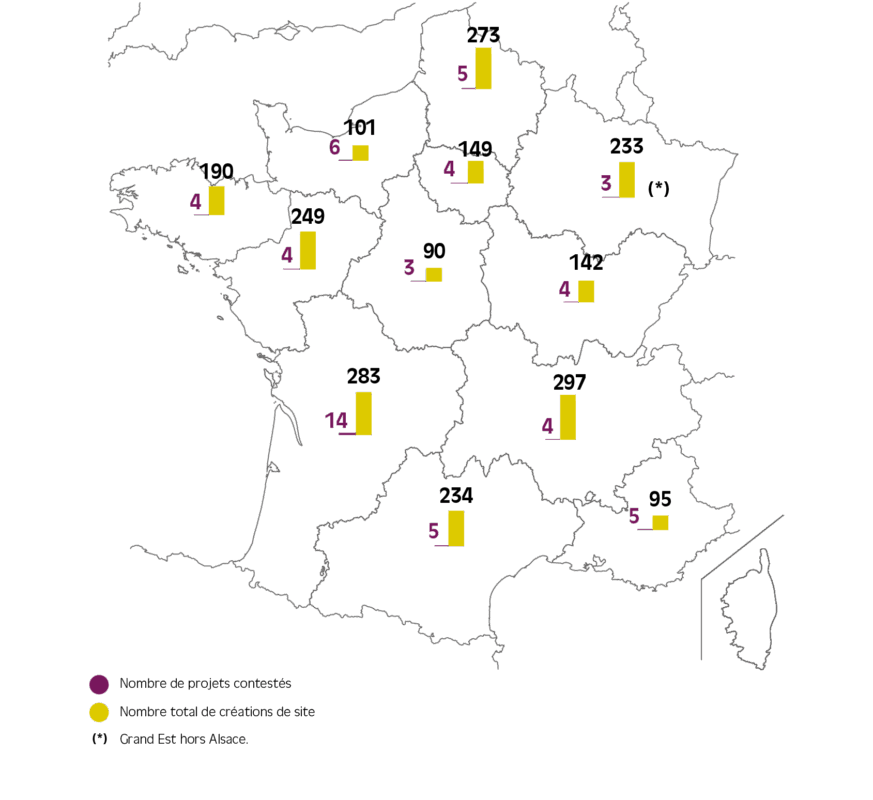

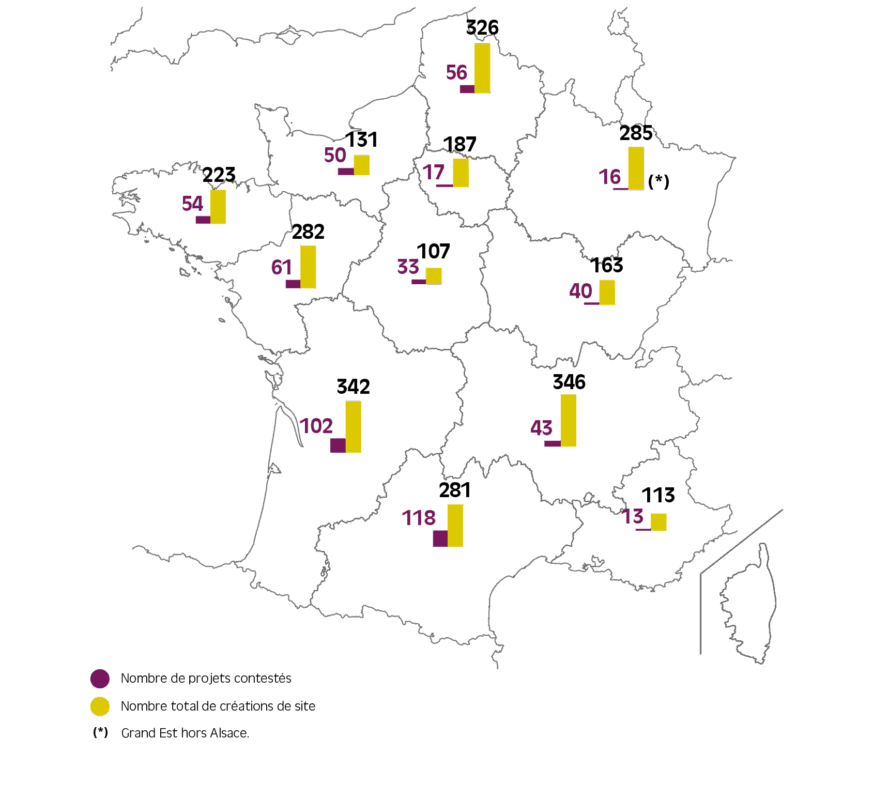

Figure 1.2 – Nombre de projets contestés relativement au nombre de créations de sites, par région, sur la période 2010-2024

(a) Pour l’industrie manufacturière (2010-2024)

(b) Pour l’industrie au sens des sections B-E de la NAF (2010-2024)

Deuxième constat, relativement au nombre total de créations de sites industriels répertoriées en France par la société Trendeo sur la même période, le nombre de conflits apparaît modeste si l’on s’en tient au secteur manufacturier (section C de la NAF). En Île-de-France, pour 149 sites créés, 4 projets ont fait l’objet de contestations. En Occitanie, ce sont 5 projets industriels qui ont suscité des conflits, alors que dans le même temps 234 sites ont été créés. Pour la France, le ratio est de 61 projets contestés pour 2 336 créations de site7.

Ce résultat fait écho à celui d’une étude de Bpifrance Le lab consacrée aux « Industriels résistants » et publiée en 2025 : les 29 industriels interrogés et portant un projet d’implantation ou d’extension d’usine font état d’une quasi-absence d’opposition de la part des populations.

Pour la raison invoquée précédemment, ces chiffres diffèrent fortement dès lors que nous introduisons les projets d’énergies renouvelables. En Occitanie, pour 281 ouvertures, on dénombre 118 projets avec des oppositions. Ce ratio est de 33 pour 107 en Centre-Val-de-Loire. Il faut dire que les projets d’éoliennes ou de méthaniseurs apparaissent comme plus systématiquement contestés avec une variation plus grande entre les régions que pour le secteur manufacturier.

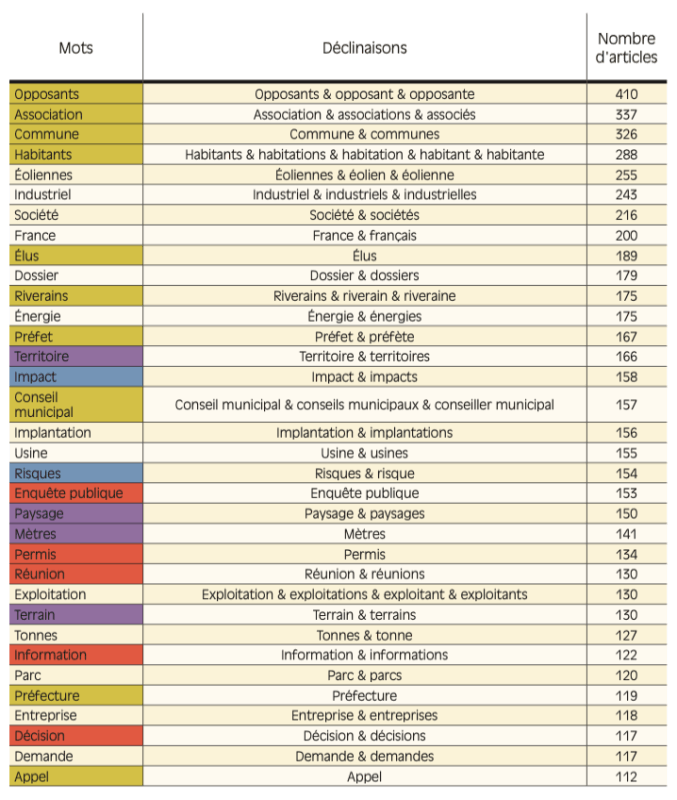

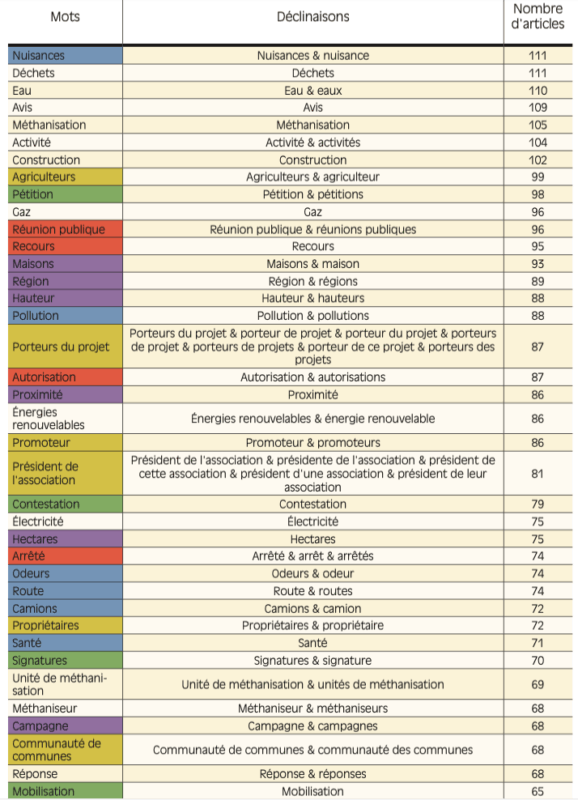

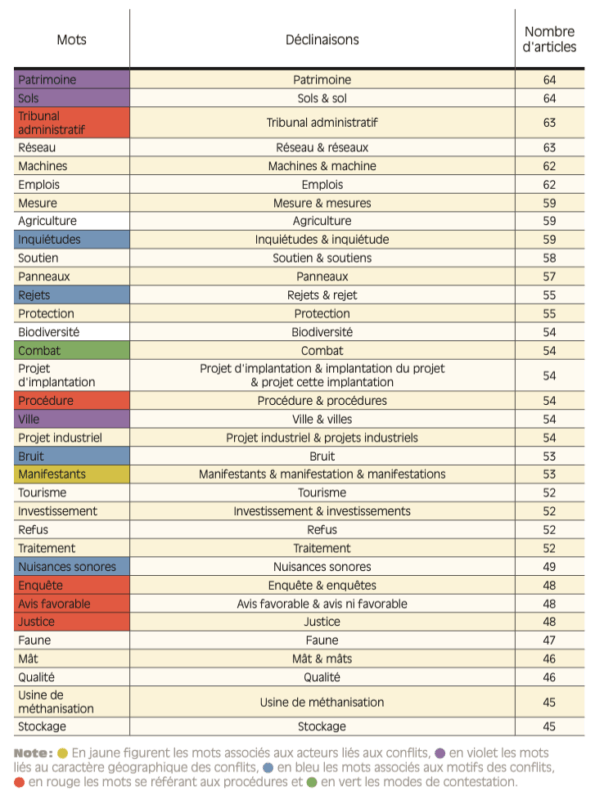

Un grand nombre de parties prenantes

Par une analyse lexicale des articles composant notre corpus, on peut retracer la multiplicité des parties prenantes aux conflits (voir annexe 1). Les collectivités territoriales figurent dans la liste des mots les plus fréquemment mentionnés dans les articles, que ce soit sous les traits du conseil municipal ou des intercommunalités. La figure du préfet y apparaît également, soulignant qu’à une organisation décentralisée des responsabilités vient toujours répondre sur le terrain une présence déconcentrée de l’État (dont les études de cas ci-après soulignent le caractère décisionnaire). Les collectifs de riverains ou d’opposants et les associations sont aussi fréquemment cités dans les articles de presse, ainsi que les propriétaires. Les porteurs de projet et plus généralement les industriels apparaissent dans une moindre mesure. Ce résultat, ainsi que l’absence d’autres acteurs tels que les syndicats, est lié à la domination des projets énergétiques dans notre corpus d’articles.

Cette multiplicité des acteurs recensés par la presse comme parties prenantes récurrentes des controverses locales porte en soi un éclairage sur la grande variété des intérêts et des niveaux d’influence qui vont peser sur le cours des projets industriels (Bourdin et Nadou, 2020). Si leur point commun est de voir leurs intérêts comme affectés, positivement ou négativement, par un projet donné, leur diversité laisse présager l’expression de différents motifs pour s’opposer à un même projet. Les articles de presse évoquent notamment les nuisances, dont le bruit et les odeurs, les risques, la pollution, les flux de camions.

Une diversité de motifs d’opposition

De manière générale, un conflit d’aménagement peut être motivé par diverses raisons8. La crainte que le projet n’entraîne des impacts négatifs sur son environnement familier, très fréquemment associée au syndrome Nimby, ne constitue qu’un seul des motifs d’opposition. Les acteurs locaux peuvent aussi s’opposer à un projet parce qu’ils en contestent la nature même ou qu’ils récusent le processus de décision qui a conduit à le proposer. Enfin, certains peuvent remettre en cause des dimensions plus structurelles, comme l’action publique ou le système économique dans sa globalité. Ces conflits sont également influencés par des facteurs culturels, sociaux et politiques corrélés au territoire dans lequel ils prennent forme. Enfin, ces différents motifs ne sont pas indépendants les uns des autres : ils coexistent et s’alimentent au contraire (Dziedzicki, 2004, 2015). Ainsi, pour un même projet, plusieurs de ces dimensions peuvent se manifester.

On n’en veut pas chez nous : le phénomène Nimby et son halo

Le premier motif d’opposition des populations locales à un nouveau projet industriel découle directement de la transformation qui en est attendue – ou redoutée – de leur environnement familier, principalement au voisinage de leur domicile. La population exprime alors des craintes sur la préservation de son cadre de vie, les risques pour sa santé, les perspectives de dévaluation de ses biens fonciers et immobiliers. Ces craintes sont liées à la perception de nuisances (sonores, visuelles, olfactives), de risques et d’incertitudes qu’entraînerait la réalisation du projet (Poirier Elliott, 1988).

Un tel rejet – ou tentation de rejet – d’un projet industriel au seul motif qu’il serait situé trop près de son lieu de vie est souvent considéré comme le « phénomène Nimby ». Entendu en ces termes très généraux, il fait peu de doutes que la plupart des contestations d’installations industrielles entrent dans cette vaste catégorie.

Une précision s’impose pourtant. Dans la littérature, la caractérisation du Nimby est plus précise que cela. Pour Wolsink (1994, 2000), elle désigne le fait que les nuisances redoutées représentent des externalités négatives, des coûts pour les riverains dit autrement, tandis que le projet, dont ils retirent peu ou pas d’avantages, tient son existence même du fait qu’il est aussi source de bénéfices pour d’autres acteurs9. Leur calcul individuel coûts-avantages les amène à adopter un comportement de passager clandestin, c’est-à-dire à vouloir bénéficier des avantages sans en supporter les coûts10. C’est pourquoi ce comportement est associé à l’individualisme, voire à l’égoïsme11.

On parle ainsi des habitants qui, tout en étant d’accord sur l’utilité collective dudit projet (infrastructure de transport, réseau d’approvisionnement en énergie, site de traitement de déchets…), s’y opposent en raison des externalités négatives qu’il fait peser sur leur environnement proche et donc sur leur bien-être personnel. Or, l’étude de Charlier (1999) évoquée précédemment montre que seuls 7 % des conflits recensés sur la période 1974-1994 sont liés au phénomène Nimby, ainsi strictement défini. Bien qu’ancienne et fréquemment invoquée, cette expression « Nimby » serait donc une explication assez pauvre des conflits locaux suscités par les projets industriels. Dès lors, il convient d’affiner la compréhension des mécanismes en jeu pour augmenter les chances de les éviter ou de les solder favorablement.

Au-delà du Nimby, des conflits ancrés territorialement

Comme elle se fonde avant tout sur la proximité, l’explication nimbyste est très souvent privilégiée pour tenter d’analyser un confit local. Toutefois, les contestations peuvent être déterminées par d’autres facteurs territoriaux que la proximité géographique : des valeurs personnelles, des symboles et des émotions, l’histoire du territoire ou encore l’action des élus.

Ainsi, si la modification esthétique d’un paysage par l’implantation d’éoliennes ou de lignes électriques apparaît comme la cause évidente et première aux contestations que cela soulève, des chercheurs tels que Devine-Wright (2009) et Bertsch et al. (2016) expliquent que la modification du paysage amène des personnes à défendre et à protéger un territoire en raison de leur attachement au lieu et à son identité12. L’opposition au projet est alors de nature émotionnelle et ne procède pas purement d’un calcul d’intérêt individuel.

Ensuite, les zones rurales possèdent souvent des paysages emblématiques, qui servent non seulement de repères visuels et esthétiques, mais aussi de symboles de l’identité culturelle locale. Ces paysages sont ainsi associés à un profond sentiment d’attachement de la part des communautés locales, qui leur attribuent une grande valeur émotionnelle et symbolique (Bourdin et Delcayre, 2025). Les projets industriels, en particulier les éoliennes et les projets de biogaz, sont perçus par les riverains comme dégradant la beauté naturelle de leur environnement et endommageant leurs espaces de vie. À noter toutefois que le temps et l’exposition quotidienne aux infrastructures peuvent réduire l’opposition initiale… sauf si les projets se multiplient et que ce foisonnement est à l’origine d’une saturation de la part des riverains. Cette saturation peut alors nourrir au contraire un nouveau sentiment d’injustice, celui de supporter plus que les autres territoires la charge de la transition écologique.

Le rôle joué par les émotions et les valeurs explique qu’un projet puisse susciter des réactions différentes au sein de la population, parce qu’il met en évidence différentes représentations des territoires. Dans le cas de projets d’éoliennes au Québec, Fournis et Fortin (2010) identifient trois groupes de personnes représentant trois manières de penser le paysage13 : un groupe aux préoccupations économiques, favorable au projet et qui ne mentionne pas de lien entre le paysage et les éoliennes ; un groupe d’opposants pour qui le paysage est source de plaisir esthétique (« paysage scénique ») ; et un groupe d’opposants voyant le paysage comme une ressource et comme un élément structurant du projet de territoire.

Troisièmement, les conflits sont dépendants de l’histoire du territoire dans lequel ils s’inscrivent. Selon Bourdin et Delcayre (2025), certaines régions14 sont marquées par une histoire d’oppositions sociales et de résistance aux projets industriels ou d’infrastructures, dont ils ont tiré une culture de lutte. C’est particulièrement le cas dans les Pays de la Loire, où les contestations passées autour du nucléaire ont pesé sur l’acceptabilité des projets actuels d’énergies renouvelables, selon les auteurs. En Bretagne, ces projets font également l’objet d’un accueil hostile, en raison de leur taille et de l’identité des porteurs, associés au modèle capitaliste et à l’intensification des process. Historiquement, la région bretonne est en effet attachée aux petites exploitations familiales, qu’elle considère comme un élément structurant de son patrimoine et de ses paysages. D’autres régions, comme les Hauts-de-France, se montrent moins hostiles. Selon les mêmes auteurs, la dépendance historique de la région à l’égard de l’industrie lourde a incité les acteurs locaux à mener une stratégie de diversification des activités économiques, ce qui a fait émerger une culture de la collaboration entre eux. Ce passé a favorisé, très tôt, la mise en place de mécanismes de consultation et de négociation, lorsque des projets d’énergies renouvelables ont été pensés. Plus globalement, le contexte historique, social et politique du territoire d’implantation joue un rôle dans la relation entre les Français et l’industrie.

Enfin, l’opposition à des projets peut provenir plus spécifiquement des élus, dès lors que le projet se situe dans une collectivité concernée par une élection : on parle alors de « phénomène Nimey » (not in my electoral year). Mais les motifs sous-jacents à cette opposition dépassent très largement le simple calendrier électoral. Toujours selon Bourdin et Delcayre (2025), les élus locaux ont la capacité de façonner, de réduire ou d’amplifier les oppositions en fonction de leurs intérêts stratégiques. L’action des élus est contrainte par un vaste ensemble de facteurs, outre le calendrier électoral déjà mentionné : la complexité des procédures administratives, les incertitudes sur le budget, le manque de coopération intercommunale, la fragmentation de la gouvernance, les priorités politiques. Pourtant, les élus sont aussi ceux qui sont les plus à même d’informer et de dialoguer avec les habitants, en raison de leur connaissance des différentes parties prenantes au territoire et de leur légitimité.

On n’en veut pas du tout : ni ici, ni ailleurs, ni menés de cette manière

Viennent enfin les motivations de la contestation qui ne revêtent pas de forte dimension territoriale intrinsèque. D’une part, le conflit de procédure remet en cause la manière avec laquelle le projet a été élaboré. Une absence de dialogue avec les riverains, l’insuffisance des dispositifs de participation ou encore l’opacité du processus de décision motivent alors des actions de contestation, plutôt que les impacts perçus du projet (Fortin et Fournis, 2014 ; Burningham et al., 2015). En matière d’aménagement, ce sont notamment les procédures administratives et la production de l’action publique qui sont contestées, car elles ne permettent pas aux acteurs locaux d’exercer une influence sur la décision (Dziedzicki, 2004, 2015). Ces contestations ne signifient pas nécessairement que la participation du public n’a pas du tout été pensée lors du processus de décision, mais qu’elle se révèle inadaptée ou insuffisante. Si elle intervient une fois le projet ficelé, par exemple lorsque les permis de construire sont déjà demandés, la population perçoit que son rôle consultatif est réduit à zéro et qu’elle n’a aucune marge de manœuvre pour apporter sa contribution au projet.

Parfois, c’est la nature et l’utilité du projet qui sont contestées, ainsi que la politique dans laquelle il s’inscrit, et non ses impacts potentiels sur le voisinage. Dziedzicki (2004, 2015) parle alors de conflit substantiel. Aux termes de ses opposants, le projet ne doit être mis en œuvre nulle part, en raison des risques qu’il présente pour la santé publique ou parce que la politique publique dont il relève est remise en question. Par exemple, Bourdin et Delcayre (2025) montrent que des conflits relatifs à l’implantation de méthaniseurs dans le quart nord-ouest de la France étaient davantage liés à la « marchandisation des efforts de transition énergétique et à l’alignement de ces projets sur des modèles capitalistes ou industriels ». À ce motif sont associés les termes de « Banana » (build absolutely nothing anywhere near anyone) et de « Niaby » (not in anyone’s backyard). Dès lors, ce ne sont plus seulement des intérêts locaux qui sont en jeu.

Enfin, on parle de conflit structurel lorsque la contestation ne porte littéralement plus sur le projet lui-même et embrasse au contraire une portée plus générale, par exemple quand les opposants remettent en cause la justice, l’ordre social, en particulier la légitimité des décideurs publics dans la définition de l’intérêt général, la qualité d’expert ou la représentation démocratique. La perception d’une répartition inéquitable des coûts et bénéfices du projet peut ainsi mener à des oppositions – on parlera de justice distributive. L’expertise peut aussi être remise en question si le rapport de l’expert est perçu comme un plaidoyer au service du porteur de projet. Par ailleurs, le conflit peut dissimuler une demande plus large des habitants de participer à l’élaboration des projets de leur territoire (« une demande sociale de participation »), les opérations d’aménagement apparaissant comme un terrain privilégié de démocratie participative.

Cette dernière catégorie de motif apparaît pertinente pour notre sujet au regard de la nouvelle disposition, édictée dans la loi sur l’industrie verte de 2023, qui permet d’associer des projets industriels à l’intérêt général. Cette loi introduit en effet le statut de projet d’intérêt national majeur (PINM) dans le code de l’urbanisme pour des projets soutenant la souveraineté nationale et la transition écologique, et dont l’investissement et la création d’emplois sont de taille importante15. À ce jour, quatre projets détiennent ce statut : le site d’extraction et de transformation du lithium à Échassières, dans l’Allier ; l’usine de recyclage moléculaire des plastiques à Saint-Jean-de-Folleville, en Seine-Maritime ; l’usine de production de minerai de fer réduit et d’hydrogène et l’usine de production de panneaux photovoltaïques à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Plus généralement, comme le montrent les chapitres suivants, les projets énergétiques en faveur de la transition écologique et permettant d’atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 peuvent aussi être concernés par ces conflits structurels.

Les motivations à la contestation dans les quatre études de cas suivantes

- 6 — « Le conflit environnemental est une opposition forte entre acteurs se traduisant par différents niveaux de violence, déclenchée par un équipement ou une infrastructure (en projet ou réalisés) modifiant l’environnement (considéré au sens large) familier (quotidien, hebdomadaire, saisonnier) des dits acteurs, exerçant des activités ou résidant à proximité. L’échelle concernée est donc locale et régionale et le conflit implique la co-présence » (Laslaz, dans Gérardot, 2012, p. 160).

- 7 — Les créations mesurées par Trendeo sur la figure 1.2 ne concernent que les sites avec un minimum de 10 salariés. Le total des créations, toutes tailles confondues, est de 3 966 pour la section C et de 5 222 pour les sections B à E. Parmi les 603 projets contestés, seuls 35 concernent des extensions de sites existants. On ne reporte donc pas sur la figure 1.2 le total des créations et extensions de site (ces dernières étant principalement mesurées par les créations d’emplois) de Trendeo égal à 8 323 pour la section C et 9 100 pour les sections B à E.

- 8 — Nous proposons ici une typologie des motifs qui regroupe celle proposée par Dziedzicki (2004, 2015) et celle de Bourdin et Delcayre (2025).

- 9 — Wolsink (2000) le définit comme le fait que « des personnes combinent une attitude positive et une résistance motivée par des coûts et des avantages personnels calculés ».

- 10 — Comme Wolsink (2000) le souligne, on est dans un cas de dilemme du prisonnier.

- 11 — Le concept de Nimby peut même être jugé péjoratif, car il sous-entend que, si le projet est expérimenté dans un autre « jardin » que le sien, l’opposant cessera d’être en désaccord.

- 12 — L’attachement au lieu est défini par Devine-Wright (2009) comme « […] un lien affectif positif avec des lieux familiaux tels que la maison ou le quartier, comportant des sous-dimensions sociales et physiques dont l’importance relative peut varier et menant à l’action, tant au niveau individuel que collectif ». L’identité du lieu décrit quant à elle « la façon dont les attributs physiques et symboliques de certains lieux contribuent au sentiment de soi ou d’identité d’un individu ».

- 13 — Les auteurs analysent les demandes déposées en 2005 auprès du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement), l’équivalent québécois de la CNDP, en particulier le type d’acteur, les discours tenus, les demandes formulées relativement au projet et la position vis-à-vis du projet.

- 14 — Les auteurs ne caractérisent pas l’ensemble des régions françaises quant à leur héritage culturel en matière de lutte sociale.

- 15 — Ce statut permet aux projets désignés par décret de bénéficier de procédures administratives simplifiées.

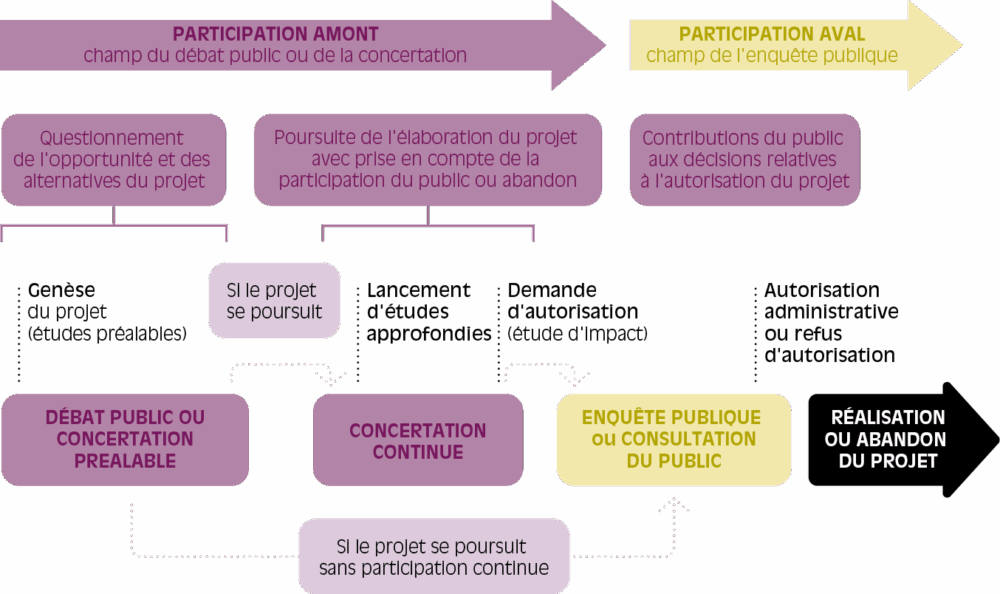

Focus – LA CNDP ou comment associer le public aux projets

L a Commission nationale du débat public (CNDP) est une autorité administrative indépendante, qui garantit les droits constitutionnels à l’information et à la participation des publics (article 7 de la Charte de l’environnement). Chaque citoyenne et citoyen a le droit d’être informé(e)s et de participer à l’élaboration des décisions concernant des projets, plans et programmes.

Quand saisir la CNDP ?

La saisine de la CNDP par le maître d’ouvrage est obligatoire pour les projets industriels dont le coût est évalué à plus de 600 millions d’euros. Les projets d’un montant compris entre 300 et 600 millions d’euros doivent faire l’objet soit d’une saisine par la CNDP, soit d’une concertation préalable organisée par le maître d’ouvrage dans un délai de deux mois après la publication du projet. La saisine de la CNDP s’effectue sur la base du volontariat pour les projets dont le coût est inférieur à 300 millions d’euros.

La saisine de la CNDP peut également être obligatoire pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification réalisés par les acteurs publics (État, collectivités) nationaux tels que le Schéma décennal de développement du réseau (SDDR), la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).

Une réflexion en amont des projets

La CNDP intervient dès l’origine des projets, à un moment où il est encore possible d’y renoncer ou de les modifier. La démarche participative se déroule avant les instructions techniques et environnementales. Selon la CNDP, la durée moyenne des démarches participatives est de neuf semaines, avec un maximum de treize semaines. Chose importante, une démarche participative en amont ne crée pas de contentieux juridique. Au contraire, elle intervient avant les études approfondies et permet d’informer et de sensibiliser en toute transparence ; de mieux appréhender les enjeux territoriaux ; de répondre aux inquiétudes et aux désaccords avec des espaces de dialogue adaptés ; d’enrichir la réflexion grâce aux contributions des publics et d’éclairer la décision du maître d’ouvrage.

En application du code de l’environnement, une démarche participative permet de débattre de l’opportunité, des objectifs, des caractéristiques, des objectifs du projet, ainsi que de ses impacts significatifs, environnementaux, socio-économiques, aménagement du territoire et de ses alternatives.

Elle constitue ainsi est un moyen pour les porteurs de projet d’évaluer dans quelle mesure le projet s’inscrit dans le territoire. En impliquant les citoyennes et les citoyens dès l’amont du projet, elle vise à créer une culture où chacune et chacun devient acteur de son territoire. Elle favorise le partage de connaissances entre les expert(e)s et les publics. Surtout, elle encourage la recherche de solutions adaptées aux besoins réels et ainsi stimule l’innovation sociale. Ainsi cette démarche permet d’aller au-delà de la simple collecte d’observations : elle représente un moyen de légitimer les décisions et d’adopter un processus décisionnel inclusif. En intégrant la participation des publics dans le processus décisionnel, le maître d’ouvrage a la possibilité de réduire les risques d’opposition et de blocages ultérieurs.

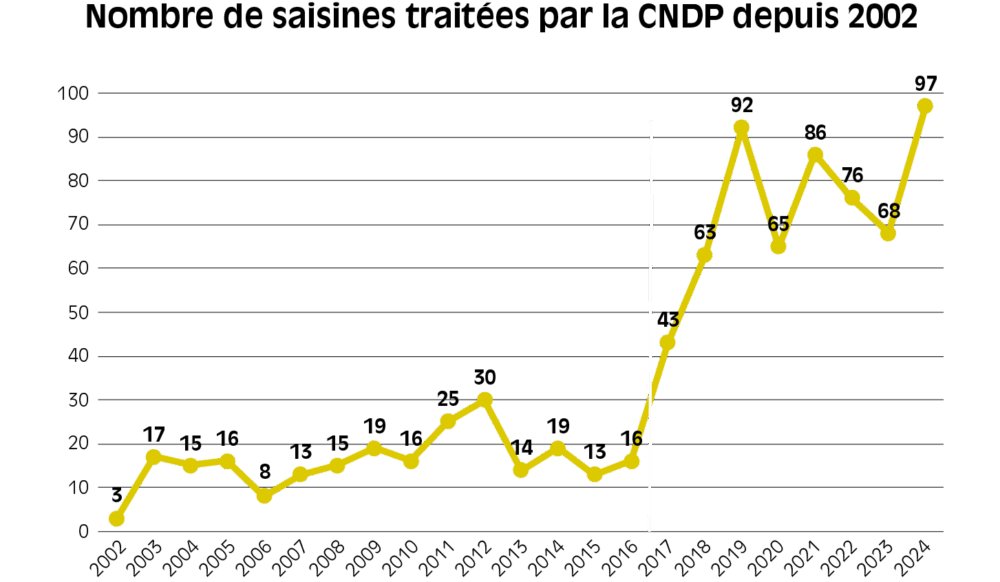

Le rôle croissant de la CNDP

Depuis l’ordonnance du 3 août 2016 créant de nouvelles règles de participation, le nombre de saisines a été multiplié par 7 entre 2016 et 2024. Parmi ces nouvelles règles, on trouve l’obligation de saisir la CNDP pour les plans et programmes nationaux et la possibilité pour les porteurs de projet de saisir volontairement la CNDP afin qu’elle désigne une personne chargée de garantir la concertation.

Sur ces saisines, la CNDP a décidé de l’ouverture de 580 concertations et de 120 débats publics. Les débats sont privilégiés aux concertations lorsque le projet est jugé d’intérêt général par la CNDP. À l’issue de l’étape de débat public*, 95 % des responsables de projet, plan ou programme ont poursuivi le processus de concertation ou d’enquête publique, avec modification du projet dans 63 % des cas (et poursuite tel quel dans 37 % des cas). Les projets, plans ou programmes ont donc été modifiés, à l’issue d’un débat public, dans environ deux-tiers des cas.

Où en sont les projets aujourd’hui ?

Par ailleurs, à l’été 2025, la CNDP a dressé un état d’avancement des projets qui ont fait l’objet d’un débat public. 15 % de ces 120 projets ont été mis en service, 23 % sont en cours de réalisation, 24 % se situent dans une phase d’étude, 34 % sont suspendus ou abandonnés ; 4 % relèvent de cas particuliers. Les suspensions ou abandons sont principalement dus à des changements de priorités politiques, des difficultés de financement, etc. Ils concernent principalement de projets d’infrastructures de transport, d’équipements industrialo-portuaires et de projets privés d’équipement.

Le rôle des garantes et des garants de la CNDP

Les garants et les garantes désignés par la CNDP doivent garantir que la démarche participative respecte un certain nombre de ces principes : indépendance, neutralité, transparence, argumentation, égalité de traitement, inclusion. Les garants et les garantes sont indemnisés par la CNDP pour conduire les missions et totalement indépendants des porteurs de projet et de toutes parties prenantes.

En amont de la démarche participative, ils et elles réalisent une étude de contexte territorial, rencontrent les protagonistes locaux pour identifier les sujets à mettre en débat et les publics à mobiliser. Elles et ils accompagnent le maître d’ouvrage dans la rédaction du dossier d’information destiné aux publics.

Pendant la démarche participative, les garants et les garantes doivent garantir la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations diffusées et veiller au bon déroulement des échanges ainsi qu’à la possibilité pour le public de s’exprimer. Leur neutralité permet l’instauration d’un climat de confiance.

En aval de la démarche participative, elles et ils rédigent dans un délai d’un mois un bilan qui rend compte de l’information et de la participation des publics : ils synthétisent les arguments exprimés et formulent des recommandations sur l’information et la participation des publics si le projet se poursuit. Quant au maître d’ouvrage, il rend compte des enseignements qu’il tire de la démarche participative et des suites qu’il donne au projet.

* Les statistiques portent uniquement sur les débats et incluent les débats terminés au 15 décembre 2025.

Nathalie Durand,

déléguée régionale Île-de-France à la CNDP

Le projet Hynovera et l’émergence d’un conflit sur l’avenir d’un territoire – Par Yves Abraham, Jeanne Bessoud, Gabrielle Berrada Lancrey-Javal, Vania Clesca Dedieu et Juliette Jahan de Lestang

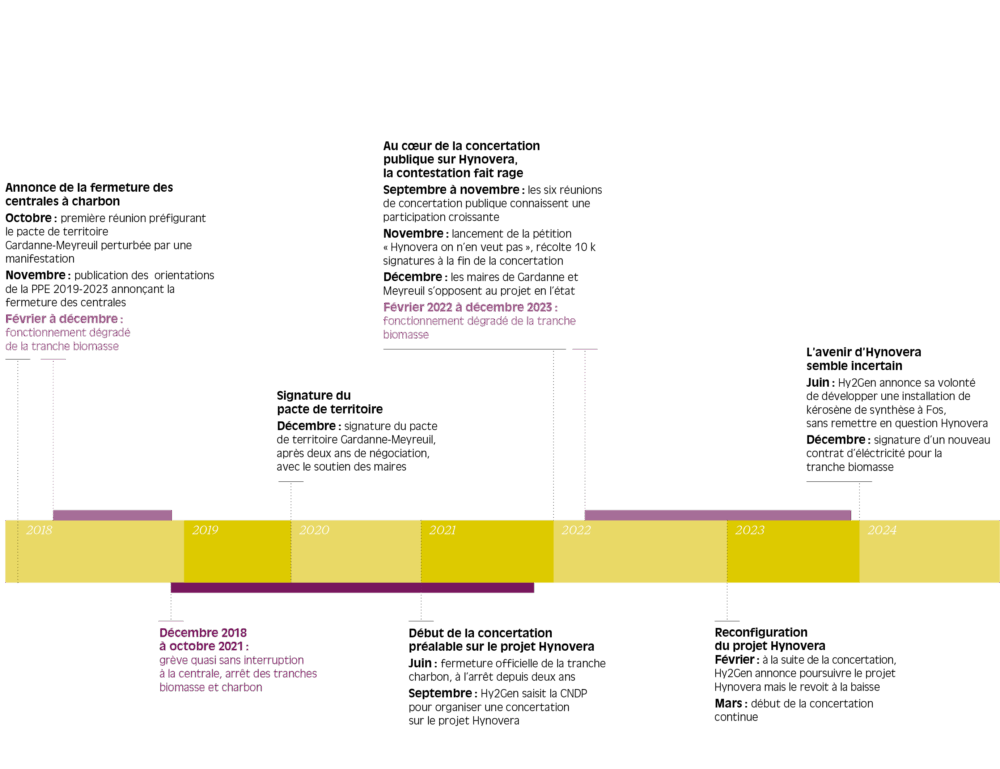

Le projet Hynovera, porté par l’entreprise Hy2Gen, prévoit la construction d’une plateforme de production de carburants renouvelables pour l’aviation et le fret maritime à Gardanne-Meyreuil. À l’heure de la clôture de ce texte, ce projet se situe au niveau de la phase de concertation continue qui précède l’enquête publique16. S’il n’a manifestement pas réussi à s’intégrer dans l’histoire et dans les caractéristiques du territoire, ce projet a surtout mis en lumière des visions sensiblement différentes, émanant des parties prenantes locales, sur ce que doit être son avenir.

Présentation du projet

En 2018, le président Emmanuel Macron a annoncé la fermeture avant 2022 des dernières centrales à charbon en France. Cette décision a eu d’importantes répercussions économiques et sociales sur les sites industriels concernés, dont celui de la centrale de Provence, à cheval sur les communes de Gardanne et de Meyreuil, dans les Bouches-du-Rhône. Cette centrale, installée depuis 1953, comprenait alors une tranche à charbon de 600 MW, ainsi qu’une tranche à biomasse de 150 MW mise en service en 2018. En 2021, l’exploitant de la centrale, GazelEnergie, a décidé de fermer la tranche charbon de manière anticipée et définitive – tranche qui, dans les faits, n’avait pas fonctionné depuis 2018 – et a déclenché un plan de sauvegarde de l’emploi, donnant lieu à des contestations sociales importantes et au blocage partiel de la centrale.

Pour préserver néanmoins le dynamisme économique du territoire de Gardanne-Meyreuil, tout en agissant pour la transition écologique, l’État a mis à disposition un fonds charbon de 10 millions d’euros et a soutenu la signature du Pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil en décembre 2020. Ce pacte vise à soutenir l’activité économique des sous-traitants affectés, dont le Grand Port maritime de Marseille, touché par l’arrêt de l’importation du charbon.

Figure 3.2 – Chronologie du projet Hynovera et du fonctionnement des tranches charbon et biomasse de la centrale de Provence

C’est dans le cadre de ce pacte que s’inscrit le projet Hynovera, porté par l’entreprise Hy2Gen. Cette dernière prévoyait, dans la version initiale du projet, la construction d’une plateforme de production de carburants renouvelables pour l’aviation et le fret maritime à partir de biomasse et d’hydrogène. Avec un investissement de 450 millions d’euros, dont 160 millions de subventions publiques, l’entreprise Hy2Gen voulait développer la filière hydrogène sur le site de la centrale et créer 50 emplois directs et 150 emplois indirects.

La concertation publique préalable, organisée en 2022, a été le théâtre d’une forte opposition et de dialogues tendus entre de nombreux acteurs, portant des points de vue très variés. À la suite de la concertation et face à la contestation rencontrée par le projet, Hy2Gen a annoncé, en février 2023, avoir revu à la baisse le projet Hynovera17puis, en juin 2024, s’engager dans un autre projet de kérosène de synthèse à Fos-sur-Mer – sans pour autant acter l’abandon du projet Hynovera. Si GazelEnergie n’est pas non plus revenu publiquement sur son soutien au projet Hynovera, celui-ci semble de plus en plus improbable et GazelEnergie envisage maintenant d’autres projets industriels18, ayant émergé plus tard, pour poursuivre sa stratégie de valorisation du foncier de la centrale laissé inexploité depuis la fermeture de la tranche charbon.

Par ailleurs, il faut souligner que le site de la centrale de Provence, sur lequel devait s’implanter le projet Hynovera, est le théâtre d’une contestation syndicale depuis 2018 et voit son autorisation d’exploiter attaquée en justice depuis 2010, ce qui complique naturellement l’installation du projet. Tout d’abord, une partie des anciens salariés de la centrale à charbon exigent d’être réemployés dans les futurs projets sur le site et considèrent à cette aune les perspectives d’emplois d’Hynovera insuffisantes. De plus, alors que le projet Hynovera prévoit de recourir aux ressources forestières régionales, l’autorisation d’exploiter la tranche biomasse de la centrale de Provence est contestée devant la justice administrative depuis 2013 par des associations et plusieurs communautés de communes, suivant un long feuilleton judiciaire toujours en cours19, 20.

Pour réaliser cette étude, nous avons visité la centrale et rencontré les différentes parties prenantes de la controverse afin de recueillir leur point de vue respectif. Nous avons ainsi interrogé : les acteurs industriels tels que GazelEnergie, Fibois Sud, Hy2Gen ; des associations environnementales et de riverains (Bouc-Bel-Air Environnement – BBAE – et le responsable d’une association de riverains de la centrale) ; la Confédération générale du travail (CGT) et l’Association des travailleurs de la centrale de Gardanne (ATCG), créée pour porter le projet de méthanation de la CGT, l’Autorité régionale de la santé (ARS) et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) ; la Commission nationale du débat public (CNDP) et Annie Augier, assistante à maître d’ouvrage à la concertation publique chez Iddest, deux membres du conseil municipal de la ville de Gardanne, ainsi qu’un membre de la sous-préfecture d’Aix-en-Provence ; et aussi un chercheur de l’OHM-CNRS, intéressé par le débat ayant cours autour du site de la centrale.

L’inscription d’un projet industriel dans un territoire

Lors de son introduction au cours de la concertation publique, l’entreprise Hy2Gen a présenté Hynovera comme un projet s’inscrivant naturellement dans la continuité du Pacte du territoire. Or, dès cette première réunion, le débat s’est détourné d’Hynovera pour se concentrer sur le pacte en question.

L’avenir dessiné par le pacte se heurte à des visions alternatives et contestataires

Le Pacte pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne-Meyreuil, porté par Gazel- Energie et les représentants de l’État, semble sceller l’avenir du site de la centrale en y maintenant une forte activité industrielle. Il veut transformer cette industrie, qui paraît polluante et dépassée, en une industrie « verte », promettant dynamisme économique et emploi aux habitants de la région, tout en contribuant aux stratégies nationales de décarbonation et de maintien de l’activité industrielle. Gazel souhaite également relancer l’activité industrielle du site en valorisant particulièrement sa tranche biomasse. « La priorité absolue est de pérenniser l’activité biomasse […]. GazelEnergie a vocation à développer […] d’autres projets d’énergies renouvelables sur le site de Provence et à accueillir sur son site d’autres projets industriels », est-il écrit dans le pacte. La CGT et l’Association des travailleurs de la centrale de Gardanne (ATCG), dont le président Loïc Delpech estime qu’« il ne faut pas opposer environnement et industrie »21, sont également en faveur d’une continuité industrielle à vocation énergétique sur le site. Selon eux, les seuls projets viables sont ceux qui créent de l’emploi, afin de compenser les licenciements de 2019, et qui garantissent aux nouveaux employés le statut des industries électriques et gazières (IEG). En résumé, en signant le pacte, l’État et GazelEnergie actent le fait que le site continuera à accueillir de l’industrie « lourde », tout en étant en ligne avec les politiques climatiques contemporaines, et qu’une extension à des « nouvelles activités technologiques et/ou de tertiaire supérieur [sera possible] en périphérie de site »22.

Ce pacte est décrit par les signataires comme « une mobilisation optimale des ressources foncières du territoire, dans une vision d’aménagement durable du territoire conciliant enjeux économiques, sociaux et environnementaux ». C’est également la vision qu’ont d’abord portée les maires de Gardanne et de Meyreuil. Le terme de « terre d’énergie » y revient à plusieurs reprises, notamment dans la section rédigée par la commune de Gardanne. Selon GazelEnergie, c’est même le maire de Meyreuil qui leur a proposé Hynovera : « Lors du premier entretien en 2020 avec le maire de Meyreuil, il y avait déjà le logo de Gazel sur leur dossier […] et il nous dit :“Ça serait bien que vous regardiez ce projet.” »

Pourtant, bien que les maires et la préfecture aient décidé de concert que ce bassin resterait un territoire industriel, les riverains ne se sont pas tous manifestés comme étant du même avis : « Tous les politiques étaient d’accord […] mais, [ils] ne s’étaient pas renseignés auprès de leurs administrés. Et les administrés disent “on veut bien des bureaux, des start-up, tout ce qu’on peut imaginer […], mais on ne veut plus d’industrie” », raconte notre interlocuteur à la Commission nationale du débat public (CNDP).

Ainsi, lors de la concertation préalable au projet Hynovera, ce désaccord profond s’est trouvé mis en lumière : ce projet, logique aux yeux des pouvoirs publics, ne convenait plus à une large partie des habitants, qui voulaient rompre avec l’industrie lourde, déjà touchée par la fin du charbon et la baisse d’activité de l’usine d’alumines Alteo23. Pour eux, le dynamisme économique de leurs communes ne passe plus par des industries « polluantes et nuisibles », mais par des projets alternatifs « modernes », qui correspondent à d’autres enjeux, comme le respect des riverains et de l’environnement. Ils souhaitent donc aller plus loin que le pacte, et mettre fin à l’industrie lourde sur le site de la centrale pour y accueillir des activités tertiaires, voire en réhabiliter une partie en parcs et jardins. Les associations environnementales et de riverains portent un projet de transformation du site de la centrale visant à en faire « une petite Silicon Valley provençale », selon un représentant de l’association Bouc-Bel-Air Environnement (BBAE), qui défend l’idée de « soft industry », un idéal d’industrie « propre et sans risque comme un data center », par opposition à une industrie chimique ou une centrale à charbon.

Des perspectives incompatibles

Le passé industriel de Gardanne et de Meyreuil est donc brandi comme argument, aussi bien par les acteurs favorables au maintien de l’industrie lourde sur le site de la centrale que par ceux qui souhaitent que le site change de vocation. La vision de l’avenir du territoire est donc influencée par la perception de chacun sur l’industrie d’hier et d’aujourd’hui. Pour certains, le passé industriel des communes de Gardanne et Meyreuil est vu comme un héritage à préserver : « Notre commune se trouve à un tournant de son histoire. […] À travers [ce pacte], Gardanne doit saisir l’opportunité d’évoluer et de rebondir, tout en conservant ses valeurs et en respectant ses racines », est-il écrit dans le pacte.

Pour d’autres, ce passé industriel est considéré comme un ensemble d’infrastructures dysfonctionnelles, en décalage avec les transformations vécues par ces territoires. Bien que les industries historiques en aient été une source de dynamisme économique, les riverains se rappellent aussi leurs conséquences nocives : une pollution atmosphérique générée par l’usine Alteo qui dépassait les seuils recommandés (Noack, 2023) ou encore le stockage de millions de tonnes de boues rouges près de Bouc-Bel-Air, qui a motivé la création de l’association BBAE. S’ajoutent des impacts sanitaires empiriquement observés et associés au fonctionnement de la centrale (bien qu’aucun dépassement des seuils réglementaires n’ait été démontré), comme une contamination de l’eau et des nappes phréatiques ainsi que des nuisances sonores.

Il existe également une scission perceptible au sein de la population, certains habitants témoignant d’aspirations divergentes. Les uns, originaires des communes du territoire et travaillant souvent dans la centrale ou dans une autre industrie gardannaise, sont attachés au passé industriel du territoire. Les autres, sans lien avec l’industrie, souhaitent un cadre de vie plus sain et plus paisible que celui proposé au voisinage d’un site industriel. En effet, les populations des villes de Gardanne et Meyreuil, qui comptent 28 000 habitants, ont beaucoup évolué ces dernières décennies et ont notamment connu un fort développement urbain24. Cette urbanisation tient à trois facteurs principaux : un prix des terrains avantageux autour de ces communes par comparaison avec le reste de la métropole Aix-Marseille, une modification du PLU ayant débouché sur la délivrance de permis de construire au plus près de la centrale du côté de Meyreuil, et des spéculations sur la possible fermeture définitive de la centrale de Provence. La majorité de la population nouvellement arrivée travaille dans les grandes villes alentour et n’a aucun lien avec l’activité industrielle, selon un chercheur de l’OHM BMP-CNRS : « De nombreux habitants n’ont pas vécu le passé industriel de ces communes, certains ne le connaissent pas. » Cette scission au sein de la population est mise en lumière à l’occasion de la concertation publique : « Dans la salle, les trois quarts n’étaient même pas issus des communes. Nous, on est des salariés d’ici, on est nés ici, on est fils, petits-fils, arrière-petits-fils de mineurs. […] Et on nous expliquait à nous ce que l’on devait faire », raconte un représentant des travailleurs de la centrale. Il oppose ainsi schématiquement les deux populations et questionne la légitimité des « nouveaux arrivants » sur l’identité de la région.

L’expression d’un phénomène Nimby ?

L’opposition au projet Hynovera repose en partie sur des préoccupations locales liées au cadre de vie des habitants, ce qui pourrait être interprété de prime abord comme une manifestation du phénomène not in my backyard (Nimby). En effet, certains riverains affirment être d’accord avec l’idée du projet, à condition qu’il se fasse sur la zone industrielle de Fos-sur-Mer. « Comme on ne pouvait pas discuter du Pacte de territoire, puisqu’il n’était pas l’objet de la concertation, la discussion tournait autour de l’idée qu’Hynovera devait juste se faire ailleurs », raconte une consultante accompagnant le porteur de projet. Toutefois, ce serait là oublier les nombreux autres motifs d’opposition au projet, de sorte que cette qualification de Nimby paraîtrait en réalité réductrice.

D’abord, les critiques ayant porté sur l’implantation du projet Hynovera montrent qu’une question reste ouverte sur la nature du backyard en question, c’est-à-dire sur la configuration territoriale et sociale dans laquelle le projet vient s’inscrire. Là où le porteur de projet voit un pur réflexe défensif alimenté par la crainte d’une dépréciation immobilière, les associations de riverains mobilisent un autre cadrage : elles proposent des projets alternatifs et se disent prêtes à accueillir l’industrie à condition qu’elle soit « propre ». « Nous n’avons rien contre l’industrie, mais nous voulons une industrie propre, parce qu’on est en ville », insiste le représentant de BBAE. Il ne s’agit donc pas d’un rejet global de l’activité industrielle, mais d’une mise en tension entre la nature du projet envisagé et celle du territoire d’implantation. « Ce n’était pas une mauvaise idée, mais ils n’ont pas tenu compte du territoire. […] On n’est pas contre [Hynovera], on est contre l’emplacement “prévu”. On ne peut plus mettre n’importe quoi sur ce territoire aujourd’hui, c’est tout. La population a changé, l’interpénétration des grosses usines polluantes et de l’habitat n’est plus supportée, les problèmes liés à l’environnement montrent que les normes ne sont plus respectées », explique le responsable d’une association de riverains de la centrale.

Pour d’autres, la contestation dépasse la question du territoire et s’élargit à une critique de la pertinence même du projet et de son objectif environnemental. En effet, certains participants récusent la terminologie employée et notamment le fait que les carburants du projet Hynovera soient qualifiés de « durables » ou de « neutres en carbone », estimant que « certifier réellement une forêt durable, ça n’existe pas » ou encore que « la carboneutralité, ça n’existe pas ». Cette opposition sur le vocabulaire employé, par le porteur de projet et la majorité des intervenants institutionnels, d’une part, et par une partie des opposants, d’autre part, révèle une première ligne de désaccord sur le cadrage méthodologique adopté pour traiter du projet.

D’autres encore rejettent purement et simplement l’aviation : « Là, vous continuez à produire du carburant, qu’il soit renouvelable ou écolo, c’est du carburant pour faire voler des avions, et on n’en veut plus des avions. » Dans ce cas, l’opposition ne vise plus seulement le projet Hynovera mais l’avenir de l’aviation elle-même, marquant une deuxième ligne de désaccord sur l’objectif.

Pour un des contributeurs aux tables rondes, « la question qui nous avait été posée, c’était : “ Pourquoi produire des carburants renouvelables pour l’aviation et le maritime ? ” […] [Une] manière d’interpréter cette question de façon un peu plus profonde, c’est : pourquoi est-ce qu’on veut organiser notre système productif pour faire voler des avions et naviguer des bateaux ? »

Ces critiques sur la durabilité des carburants peuvent être lues comme des tentatives de faire reconnaître le projet comme injustifiable. Il n’y a alors plus de backyard qui tienne, qu’il soit local, national ou international. Cette opposition s’apparente plutôt à un phénomène de not in anybody’s backyard (Niaby), autrement dit à un rejet du projet sur le fond.

La remise en question des processus de concertation

Les revendications portées lors de la concertation publique sur Hynovera

La concertation publique a suscité un fort intérêt, le nombre de participants augmentant progressivement pour atteindre plusieurs centaines de personnes par réunion, avec un engagement de plus en plus marqué. Plusieurs associations25 ont rapidement contesté le caractère démocratique de la concertation, son organisation et le projet qu’elle porte. La pétition « Hynovera, on n’en veut pas », lancée au milieu de la période de concertation, a récolté 10 000 signatures avant la mi-novembre 2022, date de la fin de la concertation. Pour ces associations, les droits à l’information et à la participation, dont la CNDP est garante, étaient bafoués. Leurs contestations ont fait ressortir trois limites quant à la bonne information du public, sur le but et les modalités de la concertation.

La première porte sur la nécessité d’une communication en amont de la concertation, afin que chacun puisse prendre part au débat dès le début de celle-ci. Dans ce cas, cette communication en amont a été inefficace, voire absente : peu d’acteurs ont été informés de l’ouverture de la concertation, sinon par le bouche-à-oreille : « Je n’étais pas à la première réunion, parce que je n’avais pas été informé », confirme même un membre du conseil municipal de Gardanne. Ayant eu le sentiment d’être pris de court, de nombreux citoyens se sont ensuite mobilisés pour les concertations suivantes. L’engouement était tel que les organisateurs n’avaient pas prévu de salles suffisamment grandes pour accueillir les centaines de personnes présentes. Cette forte affluence et les moyens inadaptés pour y répondre ont contribué à un climat agité, allant jusqu’au report d’une réunion.

La deuxième limite porte sur la nécessité d’une meilleure information sur le rôle de cette concertation. Il est essentiel de mettre en avant le caractère évolutif du projet et la capacité des riverains à le modifier par leurs retours. Ici le public a eu au contraire le sentiment de ne pas avoir accès aux informations indispensables à la bonne compréhension du projet : souvent, ils n’obtenaient pas de réponse du maître d’ouvrage aux questions portant sur ses aspects techniques, car Hy2Gen n’avait pas encore réalisé les études permettant d’apporter des informations complémentaires. Le public pouvait donc avoir le sentiment que ses questions n’étaient pas considérées comme importantes et qu’il ne participait pas à une discussion mais à une simple campagne d’information.