La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité

(Sans titre) AM81-65-148 Kandinsky Vassily (1866-1944) Localisation : Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Droits réservés

Préface

En situant la qualité du travail au centre des démarches concourant à la fois à l’épanouissement des personnes et à la compétitivité des entreprises, l’étude qui suit la met à sa vraie place.

Curieusement, le concept de forces morales est absent du vocabulaire de l’entreprise. Or, lorsque les auteurs soulignent que la satisfaction des besoins humains est un levier de performance qui ne le cède en rien aux facteurs organisationnels et techniques, ils lui donnent toute son importance.

Ce faisant, ils nous invitent à considérer la qualité de vie au travail non comme un ensemble de remèdes à des maux que pourraient générer nos organisations, mais comme une démarche globale visant à éviter que ces maux apparaissent et, au-delà, à créer les conditions pour que la personne puisse se développer dans toutes ses dimensions. Puisse se développer, et non être développée, car placer la personne en situation de faire ses choix elle-même est une condition fondamentale du respect de sa dignité.

Croire qu’il est possible de susciter un engagement durable sans cela est une illusion. C’est donc bien à la qualité de l’activité de travail qu’il faut s’atteler d’abord. Dans cette perspective, cette étude accorde une place essentielle aux démarches destinées à redonner aux employés la maîtrise de leur travail par la pratique d’une plus grande autonomie. Cette démarche de responsabilisation des équipes, quelle que soit la façon dont on la nomme et dont on la conduit, sera de plus en plus reconnue comme la condition première de l’engagement des personnes, un puissant facteur de cohésion sociale et un levier incontournable de compétitivité.

Elle aura cette triple vertu à condition d’être sincère et ambitieuse. En milieu professionnel, l’autonomie est la somme d’un pouvoir d’agir à l’intérieur d’un cadre clair mais aussi large que possible, d’une maîtrise des moyens comme des modalités de l’action et du sentiment d’avoir à rendre des comptes. Qu’il manque l’un des deux premiers ingrédients et l’autonomie, tronquée, provoque la frustration ; qu’il manque le dernier et elle sombre dans l’irresponsabilité.

Cette démarche suppose une relative mise en retrait des managers et certainement pas leur disparition, du moins dans les grandes organisations. Mais ce retrait s’accompagne d’une participation permanente aux décisions du niveau supérieur. La connaissance intime de l’esprit de ces décisions permet alors au manager de diffuser dans son équipe une compréhension des finalités et des enjeux propice à la prise de décisions pertinentes par ceux-là même qui conduiront l’action.

Cette mise en retrait suppose aussi que chaque manager fasse l’effort d’identifier les quelques sujets sur lesquels sa responsabilité personnelle commande que la décision lui revienne, qu’il invite ses équipiers à décider de tout le reste et qu’il résiste à la tentation de reprendre les rênes au premier coup de vent.

Je crois aussi qu’il ne faut pas considérer la responsabilisation comme une démarche essentiellement individuelle. Certes, chaque personne aura à assumer personnellement les conséquences de ses décisions, mais il importe de ne pas l’isoler dans sa responsabilité. Chacun doit trouver dans son équipe les possibilités de délibération propres à soutenir sa capacité à décider dans son domaine, puis à analyser les actions au fur et à mesure qu’elles arrivent à leur terme. On voit bien, par cette combinaison d’une orientation claire, de processus décisionnels croisant plusieurs champs d’expertise, de délibérations fréquentes, et d’un souci constant de comprendre pourquoi les choses se sont bien ou mal passées que nous ne sommes pas loin du concept des organisations apprenantes auquel, en fin de compte, nous donnons là une forme particulière.

Ces équipes, au sein desquelles un fort lien social se développe parce que le travail y est plus collectif, vont ainsi naturellement générer, dans l’action et au quotidien, un dialogue professionnel soutenu. Celui-ci n’est plus alors un dispositif qu’on vient plaquer sur une organisation de travail donnée ; c’est la façon dont s’organise le travail qui le fait vivre jour après jour. C’est ce qui lui donne sa force et décuple l’aptitude de l’entreprise à accroître son efficience.

En termes de performance et de compétitivité, l’enjeu de cette démarche à forte résonance humaine et sociale est de taille. Les auteurs de cette étude y insistent à juste titre. Il s’agit en fait de transformer des entreprises obéissantes (à des managers, à des référentiels, à des procédures…) en des entreprises intelligentes où les équipes apprennent chaque jour dans et par l’action. Imagine-t-on un seul instant que les clients, les employés et les investisseurs de telles entreprises ne leur manifestent pas demain une forte loyauté ?

Jean-Dominique Senard

Président de la gérance du groupe Michelin

Remerciements

Cette étude est le fruit de la collaboration entre La Fabrique de l’industrie, Terra Nova et l’Aract Ile-de-France. Nos remerciements s’adressent à tous ceux qui nous ont permis sa réalisation.

Nous remercions d’abord Martin Souchier qui nous a apporté son aide lors de la phase exploratoire de cette étude.

Nos remerciements s’adressent également aux professionnels de l’industrie et du numérique qui ont accepté d’être interviewés : Silja Druo (Captain train), Ariane Malbat (Airbus Group), Françoise Papacatzis (DuPont France), Cécile Roche (Thales), Laure Wagner (Blablacar) et Jean Agulhon (groupe RATP, ex Renault France), Philippe Blandin (Eneixia, ex Mécachrome), Jean-Yves Bonnefond (Cnam), Dominique Foucard (Michelin), Giovanni Loiacono (Airbus Group), Eric Néri (Maille Verte des Vosges), Carlo Olejniczak (Booking.com), Bruno Rémy (Maille Verte des Vosges), Martin Virot (DuPont France), José Schoumaker (Valeo), Didier Wakin (Chaîne de valeur).

Nous souhaitons aussi remercier les membres du groupe de travail pour leur présence aux auditions organisées en 2015 et leurs commentaires avisés : Patricia Guéret (ex CFE-CGC), Agnès Laleau (GIM), Aymeline Rousseau (Paris Descartes/Paris 1 Panthéon Sorbonne), Amélie Seignour (Greco Montpellier) et Philippe Blandin, Vincent Bottazzi (FGMM CFDT), Vincent Charlet (La Fabrique de l’industrie), Arnaud Coulon (DGA UNIFAF ex Aract-Ile-de- France), Jean-Marc Le Gall (Conseil en stratégies sociales), François Pellerin (Région Nouvelle- Aquitaine), Jean-Claude Thoenig (CNRS), Thierry Weil (La Fabrique de l’industrie).

Nous remercions enfin chaleureusement les experts qui nous ont fait part de leurs réactions suite à la relecture d’une première version de cette étude ainsi que ceux qui nous ont proposé une contribution écrite : Martine Keryer (CFE-CGC), Paola Tubaro (Université Paris Sud), Michèle Sebag (Université Paris Sud), Marie-Laure Signoret (Collectivité locale) et Gabriel Artero (CFE-CGC Métallurgie), Bertrand Ballarin (Michelin), Denis Boissard (UIMM), Philipe Caillou (Université Paris Sud), Tony Fraquelli (CGT), Franck Gambelli (UIMM), Isaac Getz (ESCP Europe), Frédéric Gonand (Université Paris-Dauphine), Olivier Goudet (Université Paris Sud), Diviyan Kalainathan (Université Paris Sud), Yves Laqueille (GIM), Hervé Lanouzière (Anact), Stéphane Lescure (Pro Conseil), Pierre-Yves Montéléon (CFTC), Thierry Pech (Terra Nova), Philippe Portier (FGMM CFDT), Grégoire Postel-Vinay (DGE), Patrice Roussel (Université de Toulouse Capitole), Jean-Pierre Schmitt (Cnam), Yves Trousselle (Aigle International), Jérôme Vivenza (CGT).

Résumé exécutif

Risques psychosociaux, stress, santé au travail, qualité de vie au travail (QVT), bien-être ou bonheur au travail…Ce qui frappe dès lors qu’on examine la vie au travail, c’est la diversité des termes utilisés1 (et des visions que ceux-ci recouvrent), que ce soit au sein des entreprises, au cours des négociations sociales, dans les débats publics et médiatiques ou même dans la sphère académique.

1. Pourquoi s’intéresser à la QVT ?

En dépit de son caractère souple et polysémique, la QVT est sans doute le terme le plus englobant pour aborder un grand nombre d’aspects de la vie au travail : le travail lui- même, son contenu, ses conditions matérielles d’exercice, son organisation, le système de relations sociales dans lequel il s’insère, le pouvoir d’agir des individus et de donner du sens à leurs actions, c’est-à-dire la capacité qui leur est donnée de faire du bon travail dans de bonnes conditions. Dès lors, ce concept dépasse (et de loin) la question traditionnelle des conditions de travail, chères aux syndicats, ou de l’environnement de travail, cher aux start-up. Il permet également de donner une valeur positive au travail, en écartant les conceptions exclusivement doloristes du travail. Le travail est une dimension essentielle de la qualité de vie en général, le droit au travail est d’ailleurs inscrit dans notre Constitution.

Ce concept embrasse-t-il trop large pour être véritablement opérant ou au contraire permet- il d’ouvrir le débat et de faire dialoguer les parties prenantes, en mettant le travail au cœur de l’entreprise ? Nous défendons dans cette étude la thèse selon laquelle la qualité de vie au travail commence par une réflexion sur la qualité du travail. Les salariés ne demandent pas aux entreprises de faire leur bonheur, mais d’agir sur ce sur quoi elles ont prise : le travail et son organisation.

2. La QVT a des effets sur la performance économique

Les doutes des équipes dirigeantes sur les retombées économiques de la QVT persistent alors même que de très nombreux travaux de recherche mettent en évidence des liens entre cette dernière et la performance économique des entreprises.

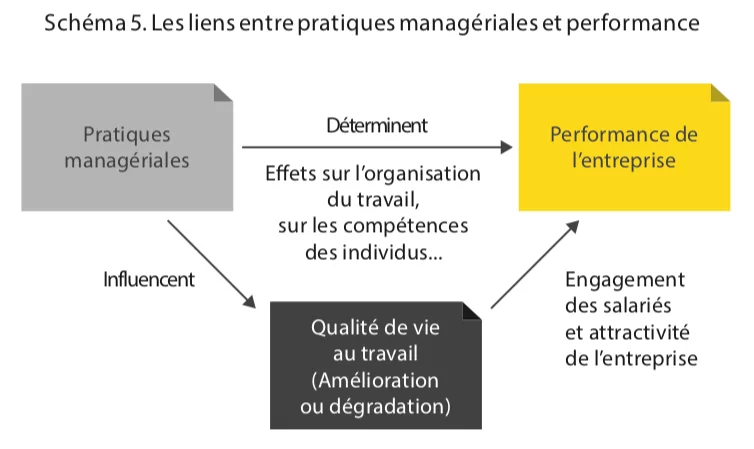

Premièrement, la qualité de vie au travail facilite le recrutement des employés dans l’entreprise. Alors que l’industrie peine à recruter des collaborateurs, elle peut constituer un réel facteur d’attractivité, notamment auprès des jeunes2, alors même que la notation des entreprises par leurs salariés tend à prendre de l’importance3. Elle est aussi et surtout un déterminant de l’engagement des salariés. Il existe sur cet aspect une littérature scientifique foisonnante. Il en ressort que des salariés engagés4 dans l’entreprise sont moins souvent absents, moins stressés, changent moins souvent de poste ou d’entreprise, fournissent plus d’efforts, font un travail de meilleure qualité et prennent plus d’initiatives. Les gains espérés de l’engagement sont donc potentiellement importants. La corrélation entre QVT et performance économique est établie dans la littérature, le débat qui subsiste porte sur le sens de la relation (causalité). Il faut plutôt voir cette interaction comme un cercle vertueux à enclencher. D’une part, la qualité de vie au travail est un levier de compétitivité pour les entreprises car elle permet de mobiliser pleinement le potentiel des employés et de l’organisation. D’autre part, la performance est un signe et une condition de la santé des salariés, ainsi qu’un moyen de trouver des ressources qui peuvent être consacrées à l’amélioration des conditions d’exercice du travail. QVT et performances peuvent donc se renforcer mutuellement.

3. La QVT pour accompagner la montée en gamme de l’industrie française et la révolution numérique

Les caractéristiques de l’appareil productif français, trop concentré sur des productions de moyenne gamme, se lisent dans les conditions de travail. Pour ne prendre qu’un exemple, la Commission européenne (2014)5 indique que la proportion de salariés qui signalent des mouvements répétitifs et des positions fatigantes ou douloureuses est la plus forte en France et en Espagne (40%), soit un niveau très supérieur à la moyenne européenne (28 %) ou au score de l’Allemagne (21 %). Les enquêtes européennes nous alertent ainsi sur la nécessité pour notre pays de reprendre l’offensive pour améliorer notre outil de production, et partant la qualité du travail.

Si nos usines deviennent plus robotisées et font plus appel aux technologies numériques6, la nature du travail se modifie, de même que le niveau des compétences requises. C’est dès lors tout le regard sur le travail qui doit changer. Et l’approche par la QVT s’impose alors comme un levier d’efficacité indispensable. La QVT devient un moyen d’accompagner une politique industrielle ambitieuse en matière de qualité des produits et services, d’élévation des compétences, de capital humain et de conditions de travail. Dans ce contexte, point n’est besoin de choisir entre une posture idéologique ou morale, et une logique de l’efficience. Les deux se rejoignent. Inexorablement.

De nombreux témoignages vont dans ce sens; certains de nos interlocuteurs relèvent qu’il n’est pas possible de fournir des biens et services de qualité, d’apporter de la satisfaction aux clients, si une attention n’est pas portée à la qualité du travail et des conditions de travail des collaborateurs dans l’entreprise. Il est désormais nécessaire d’accompagner les mutations de l’économie, en envisageant le travail comme un investissement, source de créativité, d’innovation, de richesse plutôt que comme un coût qu’il s’agirait à tout prix de diminuer7. Relevons enfin que dans le cadre des réflexions en cours sur l’usine du futur, les conditions de travail, la qualité du travail, le développement des compétences, la qualité du management tiennent une place tout aussi importante que l’organisation des process industriels et les technologies pour le développement de la compétitivité industrielle8.

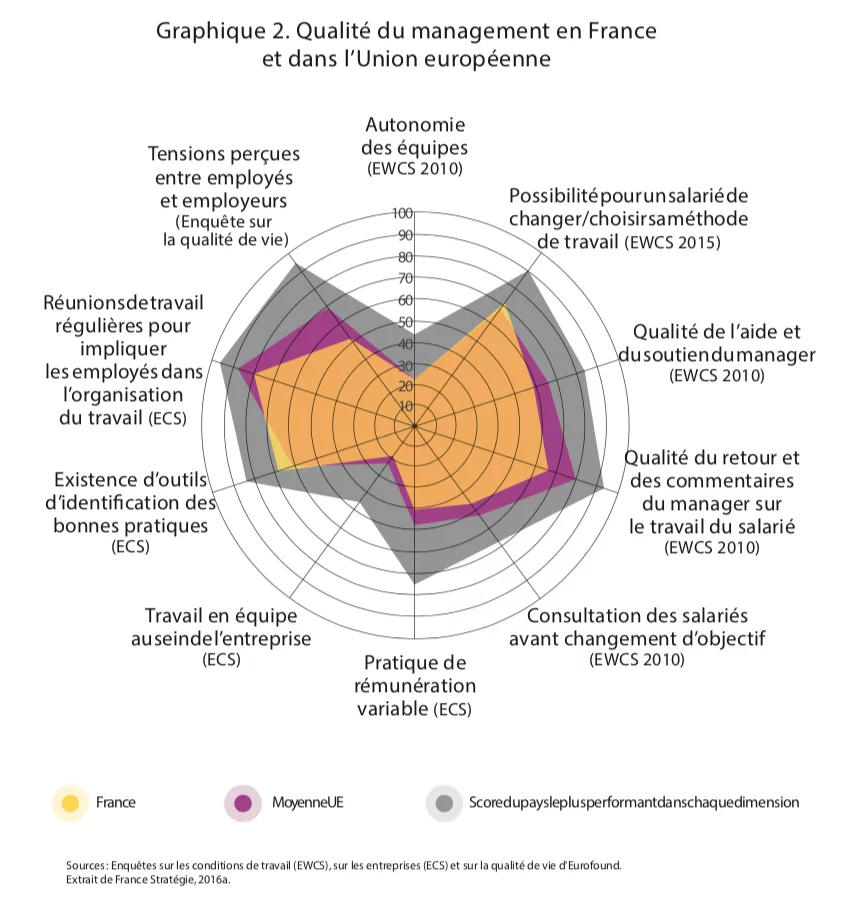

4. Les leviers de la QVT et de la performance

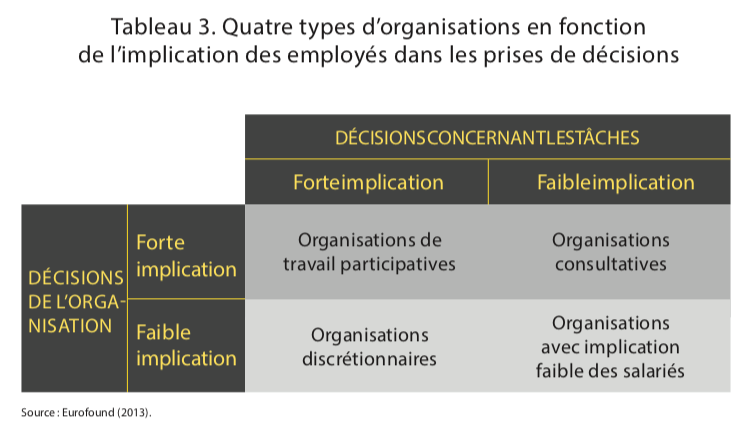

L’étude permet d’identifier les principaux leviers de la QVT et de la performance. Susciter l’engagement des collaborateurs est possible pour peu que les entreprises se préoccupent des besoins fondamentaux des individus au travail, qui stimulent leur engagement : reconnaissance, compétence, relation à autrui, contribution, soutien social, autonomie, sens, en les intégrant dans un système cohérent (mais pas forcément normatif). Dans ce cadre, les pratiques organisationnelles et managériales jouent un rôle clé. Ces dernières peuvent en effet dégrader ou améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Une étude d’Eurofound (2013) montre que certaines pratiques dites innovantes (degré élevé de formation des employés, autonomie importante, concertations fréquentes, etc.), participent de la qualité du management et conduisent à une double performance économique et sociale9. Or, il s’avère que la France a des marges de progression pour parvenir au meilleur niveau de ses voisins européens en la matière10. Il s’agit donc de progresser pour celles des entreprises qui seraient engluées dans des modes de relations trop hiérarchiques, descendants, pauvres en échanges. Les entreprises françaises laissent encore trop peu de place au dialogue professionnel et au dialogue social. La question est de savoir comment les équipes dirigeantes et d’encadrement prendront le virage de la confiance, de l’autonomie et de la responsabilisation des collaborateurs.

5. La place centrale de l’autonomie et du dialogue professionnel

Les responsables des entreprises auditionnées s’appuient sur un levier central dans le concept de QVT : la latitude donnée aux salariés, qu’ils soient opérateurs dans l’industrie ou collaborateurs d’une entreprise du numérique, pour s’exprimer et agir sur leur travail. Leurs expériences se structurent autour de modes d’organisation destinés à développer l’autonomie, la capacité à prendre des décisions, le dialogue entre les salariés et avec leur hiérarchie. C’est le creuset de toutes les démarches.

Comme le promouvaient les pionniers du lean et du toyotisme (dans sa version originelle, non celle qui est souvent déployée et dévoyée aujourd’hui), et comme l’ont constaté nos interlocuteurs, il est en effet plus efficace de demander aux opérateurs et aux employés en contact avec les clients de proposer des solutions aux problèmes professionnels qu’ils rencontrent que de faire élaborer celles-ci par des techniciens éloignés du terrain. C’est le principe de subsidiarité (faire prendre les décisions au bon niveau) que cherchent à mettre en œuvre tous ceux que nous avons rencontrés.

L’autonomie peut porter sur différents niveaux, l’opérateur pouvant avoir son mot à dire sur la tâche individuelle qu’il réalise (le poste de travail), son environnement immédiat (l’organisation de son équipe) ou les objectifs, les priorités et les modes d’organisation de l’entreprise (la gouvernance). Diverses approches dont nous discutons les présupposés et l’impact en termes de QVT et de performance – lean, entreprise libérée, entreprise responsable – se concentrent souvent sur une partie seulement de ces niveaux.

Mais ces démarches de responsabilisation n’ont rien de « naturel ». Elles peuvent susciter autant de méfiance que d’adhésion chez les opérateurs comme chez les managers. Elles présupposent une maturité organisationnelle préalable, souvent fondée sur la confiance, sur des modes d’organisations du travail et de relations déjà éprouvés, qui conditionnent le choix des terrains d’expérimentation de ces méthodes. Car accepter la controverse sur le travail, animer le dialogue professionnel, est un exercice exigeant : il demande formation, expérimentation, retours d’expérience, changements jusqu’au plus haut niveau de l’entreprise et pour toutes les parties prenantes… Les dirigeants et managers ont un rôle essentiel à jouer dans ce cadre, et il est nécessaire d’accompagner ces derniers car ils ne sont pas spontanément formés à cela. Les syndicats peuvent également y trouver une occasion de renouer avec le thème du travail et ainsi avec les préoccupations concrètes des travailleurs.

- 1. Cette étude mobilise des notions et concepts définis dans le glossaire situé à la fin de ce document (voir p.163). Les mots ou expressions avec un astérisque dans le texte y renvoient.

- 2. Une chronique postée sur le site du Harvard Business Review soulignait par exemple que les jeunes accordaient beaucoup d’importance à l’ambiance de travail et à la reconnaissance lorsqu’ils choisissent leur emploi.

- 3. Les sites de notations en ligne prennent de l’ampleur tout comme les classements d’entreprises à l’image de « Great place to work ». Voir talenteo.fr ou le rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi (2015).

- 4. La littérature scientifique distingue trois formes d’engagement qui n’ont pas les mêmes implications pour la performance de l’entreprise, ni les mêmes liens avec la qualité de vie au travail des salariés (voir p.55).

- 5. Eurobaromètre publié par la Commission européenne en 2014.

- 6. Cette étude ne traite pas de l’impact des technologies numériques sur la qualité de vie au travail. Pour des développements sur ce thème, se référer au rapport de Bruno Mettling (2015).

- 7. Voir à ce sujet la contribution de Bruno Palier (2016) au débat « Compétitivité que reste-t-il à faire ? » de France Stratégie (2016a).

- 8. Joseph Puzo (PDG d’Axon’Cable), en réaction à une première version de cette étude, relève que les changements technologiques des quatre révolutions industrielles ont fourni à chaque fois des opportunités pour perfectionner les organisations d’entreprise. L’industrie du futur, le «4.0», avec ses innovations accélérées est actuellement une superbe opportunité. La rapidité des changements et la nécessité de monter en gamme imposent de donner plus d’autonomie aux salariés et de répartir tout grand projet entre de « petites équipes apprenantes ».

- 9. L’étude de la Fondation de Dublin (Eurofound) a été menée à partir de données récoltées en 2012 auprès de 44 000 employés situés dans 34 pays (voir pp.80-81).

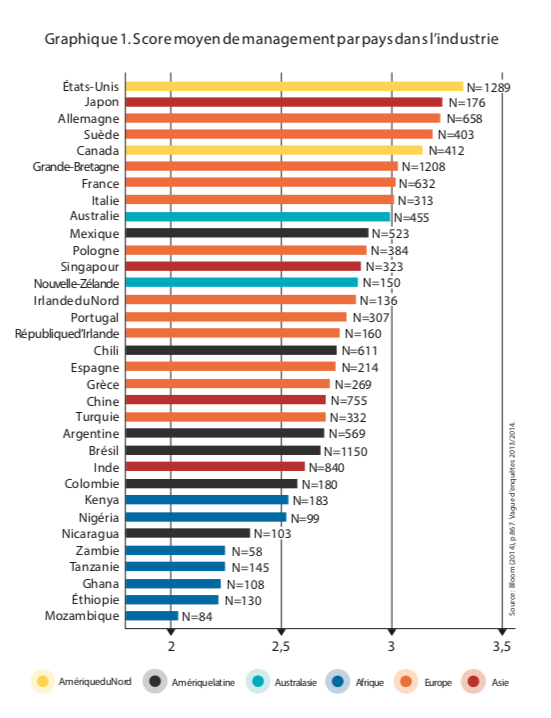

- 10. Voir France stratégie (2016a) qui relève que l’indicateur synthétique du World Management Survey place la France assez loin derrière les pays anglo-saxons, nordiques et l’Allemagne. Le World Management Survey est un projet collaboratif qui regroupe des chercheurs de la London School of Economics, des universités de Stanford, Harvard Business School, Oxford et Cambridge. Il étudie les pratiques de management dans l’industrie à partir d’enquêtes faites auprès des managers de 20 000 entreprises dans 35 pays.

INTRODUCTION

La QVT, un levier de compétitivité négligé

Parmi les leviers de la compétitivité industrielle, les facteurs de coûts (travail11, énergie, capital…) sont fréquemment étudiés, certains éléments hors coûts également (innovation, infrastructures, formation12, design, normalisation13…). D’autres leviers en revanche le sont moins, c’est le cas de la qualité de vie au travail (QVT). Celle-ci est rarement examinée14, en France, en tant que levier de performance économique et de compétitivité industrielle pour plusieurs raisons.

D’abord, le sujet de la QVT en tant qu’axe de développement stratégique n’est pas toujours pris très au sérieux par les chefs d’entreprise : sujet sympathique, certes, mais un peu fantaisiste et renvoyant plus spontanément dans certains esprits aux plantes vertes et aux massages qu’à l’organisation du travail. Ensuite, dans un contexte de chômage de masse où l’un des problèmes essentiels à traiter est l’emploi, le thème de la QVT, et donc du travail, est plus difficile à imposer. Enfin, la relation directe et « mathématique » entre qualité de vie au travail et performance n’est pas évidente à démontrer malgré l’existence de nombreux travaux scientifiques et rapports. La variété des disciplines intéressées par cette relation induit une pluralité d’approches et donc une grande diversité des concepts mobilisés, de définitions, d’objets d’étude, d’hypothèses, de modèles, d’outils de mesure… Faire « parler » la littérature est donc un exercice délicat. Difficulté supplémentaire pour la France, peu d’équipes de recherche se sont lancées dans l’exploitation simultanée de données d’enquêtes relatives à la qualité de vie au travail et à la performance.

Par conséquent, la corrélation entre ces deux concepts et le sens de la relation (causalité) font encore et toujours l’objet de débats, ce qui n’aide pas à convaincre les directions d’entreprises qui voudraient disposer de preuves sans ambiguïté et de chiffres précis sur les retombées économiques de la QVT avant de s’engager. Malgré tout, beaucoup d’entreprises industrielles investissent pour améliorer la QVT par conviction ou pour entretenir un bon climat sans en attendre forcément un bénéfice économique.

Dans ce contexte, chercher à mieux comprendre les retombées économiques de la qualité de vie au travail peut aider à y voir plus clair et, pourquoi pas, à lever les nombreux doutes et interrogations qui subsistent encore dans les entreprises. C’est ce que nous proposons dans cette étude.

Le volet 1 comprend trois chapitres qui se concentrent principalement sur les enseignements à tirer des travaux académiques et rapports. Le volet 2 comprend quant à lui deux chapitres, il est axé sur les expériences de terrain : onze entreprises ont été auditionnées, dont cinq dans le cadre d’un groupe de travail, et quatre modèles archétypaux d’organisations du travail ont été examinés15 : le lean management, l’entreprise libérée, l’entreprise responsable et les organisations responsabilisantes. Sont insérées au fil du document les réactions d’experts et d’industriels à une première version de ce document.

Le lecteur pourra se consacrer à tout ou partie de l’étude selon ses attentes et préoccupations. Il y trouvera notamment des moyens concrets pour faire rimer QVT avec compétitivité.

- 11. Koléda (2015).

- 12. Bidet-Mayer et Toubal (2014).

- 13. Bourdu et Souchier (2015).

- 14. Bien entendu, le champ de la QVT n’est pas délaissé par les entreprises en particulier parce qu’elles ont des obligations légales (accords signés par les partenaires sociaux, obligations de préserver la santé mentale et physique des salariés, obligation de négocier suivant la loi Rebsamen d’août 2015) ou sont impliquées dans des politiques relevant de la responsabilité sociale et environnementale. Par ailleurs, des investissements lourds peuvent être réalisés si ces dernières ont été confrontées à des drames sociaux : harcèlement, stress, burnout, suicides.

- 15. Retrouvez l’ensemble des précisions méthodologiques p.167.

VOLET 1. QVT ET PERFORMANCE ÉCONOMIQUE : QUE DIT LA RECHERCHE ?

Qualité de vie au travail : de quoi parle-t-on ?

La QVT est une notion souple, qui s’est enrichie des travaux de recherche sur la vie au travail, d’une part, et des débats entre partenaires sociaux, d’autre part. Examinons ce qu’elle recouvre.

1. La QVT, héritage de plusieurs traditions scientifiques

A. L’école des relations humaines

Le concept de qualité de vie au travail émerge dans le discours des chercheurs dans les années 1970 même si des recherches portant sur la vie au travail ont bien entendu vu le jour plus tôt.

Au début du XXe siècle, on commence à s’intéresser aux conditions matérielles de travail (propreté, bonnes ventilation et luminosité par exemple), les principes des organisations fordistes postulant que leur amélioration participe à la progression de la productivité des travailleurs (Tavani et al., 2014).

L’école des relations humaines apparaît aux États-Unis suite aux expérimentations réalisées par Elton Mayo dans l’usine de la Western Electric Company – Hawthorne Works – à partir de 1928 (David, 2013). Il teste avec son équipe l’influence de la luminosité sur la productivité des ouvrières de l’usine et observe, contre toute attente, que la productivité des femmes ne chute pas, même dans le cas d’une très faible intensité lumineuse (Tavani et al., op.cit.). Cet effet, qui a été qualifié d’effet « Hawthorne », s’explique par l’influence de facteurs psychologiques sur la performance16*, en particulier du sentiment de reconnaissance provoqué par le fait de participer à une expérience, c’est-à-dire d’être observé, reconnu. La subjectivité des individus est ainsi mise en avant comme élément contribuant à leur performance au travail. Lors d’autres expérimentations, Elton Mayo et ses collègues relèvent l’impact positif du travail en équipe sur la productivité en comparaison avec le travail d’un ouvrier solitaire.

Cette école de pensée met l’accent sur les facteurs psychologiques, sur les besoins de valorisation de l’individu dans l’entreprise. La satisfaction des besoins individuels extrinsèques (temps de travail, rémunération, organisation du travail) et intrinsèques (développement personnel, participation aux décisions, individualisation du travail) est au cœur des travaux de l’école des relations humaines (Larouche et Trudel, 1983).

B. L’approche sociotechnique

L’approche sociotechnique des organisations apparaît dans les années 1950 au Royaume-Uni, au sein du Tavistock Institute of Human Relations. Fred Emery et Eric Trist17, deux psychosociologues emblématiques de ce courant, pensent que l’école des relations humaines ne remet pas assez en cause l’organisation taylorienne. Bien qu’elle mette l’accent sur les facteurs individuels et psychologiques de la performance, sur la dynamique des collectifs de travail, sur les dimensions affectives, elle ne s’attaque pas à la sphère productive, à la façon dont le travail est organisé, aux procédures techniques mises en œuvre. Pour ces chercheurs, la qualité de vie au travail ne peut être pensée sans s’intéresser simultanément au système de relations sociales et au système technique, présents dans chaque organisation. C’est ce qui ressort d’une recherche-action menée par Eric Trist dans des mines de charbon en Angleterre (1950) (voir encadré 1).

« La qualité de vie au travail ne peut être pensée sans s’intéresser simultanément au système de relations sociales et au système technique, présents dans chaque organisation. »

C’est lors de la conférence d’Arden House, tenue en 1972 aux États-Unis, que l’expression « quality of working life » a été utilisée pour la première fois. Différentes écoles de pensée qui traitaient du concept de QVT sans nécessairement le définir se sont réunies : le Tavistock Institute of Human Relations à l’origine de l’approche sociotechnique du travail, les groupes de recherche d’Europe du Nord qui défendaient une approche collective du travail, des chercheurs américains de Los Angeles, du Michigan, de New York qui s’inscrivait dans une approche plus individualiste du travail, dans le courant de l’école des relations humaines.

On trouve en 1977 une première « définition » de la QVT par Louis E. Davis, qui s’inscrit dans le courant de l’approche sociotechnique ; la qualité de vie au travail « devrait s’appliquer à la nature des rapports entre le travailleur et son environnement général et mettre en évidence la nécessité de tenir compte, dans l’organisation du travail, aussi bien du facteur humain, si souvent négligé, que des facteurs techniques et économiques. » (Davis, 1977).18

Encadré 1. L’intervention d’Eric Trist dans les mines de charbon

Eric Trist (1950) a mené une recherche-action dans des mines de charbon en Angleterre. Il a constaté que l’organisation était axée sur des techniques d’exploitation et de production valorisant des activités très parcellisées, soit sur un modèle d’organisation taylorien (système technique). Préparation et extraction étaient réalisées sur des lieux différents par des équipes qui ne se rencontraient jamais et à l’intérieur desquelles les relations étaient mauvaises, les individus étaient isolés, en compétition sur les salaires (système social). Cette forme d’organisation du travail engendrait de mauvais résultats en termes de productivité, d’accidents du travail, de rotation du personnel et d’absentéisme.

En accord avec les responsables de la mine, il a expérimenté une nouvelle forme d’organisation du travail donnant plus de souplesse, d’autonomie (groupes semi-autonomes gérant l’ensemble des processus), a instauré un système de rémunération basé sur le collectif… En conclusion, Eric Trist a observé que la mise en place de groupes autonomes, l’enrichissement des tâches et l’amélioration des conditions de travail avaient amélioré à la fois la productivité et le climat social. Pour le chercheur, c’est la preuve de l’interdépendance entre les systèmes technique et social, soit de l’intérêt d’une approche sociotechnique de l’organisation.

C. Les apports récents de la recherche sur la qualité du travail

Pour le psychologue du travail français Yves Clot (2008, 2010), le travail est au cœur de toutes les problématiques de QVT et de santé au travail*. Par ses travaux récents, il a sans aucun doute fait évoluer les représentations sur le travail, et par là même contribué à élargir le périmètre de la QVT. Pour lui, la priorité est de soigner le travail 18. Voir aussi Davis et Cherns (1975). plutôt que de chercher à soigner les individus ; leurs symptômes – stress*, troubles musculo-squelettiques* (TMS), risques psychosociaux* (RPS) – ne sont que le résultat de maux bien plus profonds, spécifiques à chaque organisation de travail. La QVT, comme la prévention du stress ou des pathologies du travail, se génère donc là où l’activité se réalise, au plus près du processus de travail. En résumé, « pas de QVT ni de santé au travail sans qualité du travail* ».

Encadré 2. Devoir faire des choses que l’on désapprouve… dans le dispositif Evrest

Evrest (Évolutions et Relations en santé au Travail) est un observatoire pluriannuel par questionnaire, construit en collaboration par des médecins du travail et des chercheurs, pour pouvoir analyser et suivre différents aspects du travail et de la santé de salariés. Depuis 2011, le dispositif intègre une question sur le fait de « devoir faire des choses que l’on désapprouve ».

21 % des salariés de l’échantillon Evrest national 2012-2013 ont répondu « Oui tout à fait » (3 %) ou « Plutôt oui » (18 %) à « devoir faire des choses que vous désapprouvez ». Cette proportion varie de 17 % pour les cadres à 25 % pour les ouvriers.

« Devoir faire des choses que l’on désapprouve » apparaît d’abord très lié à des situations de travail où les contraintes de temps sont fortement ressenties

Il apparaît également que les salariés qui ont le sentiment de faire des choses qui sont en conflit avec « ce qui compte » pour eux sont ceux qui ont peu de soutien ou encore qui travaillent avec la peur de perdre leur emploi. Ces situations s’accompagnent d’une fréquence accrue de troubles dans le domaine psychique : les salariés qui disent « devoir faire des choses qu’ils désapprouvent » ont une probabilité 1,6 fois plus élevée de cumuler fatigue, troubles du sommeil et anxiété.

Les résultats présentés ici sont issus de l’échantillon national Evrest de 2012-2013, composé de 24 903 salariés nés en octobre des années paires. Ils ont été interrogés à l’occasion d’un entretien périodique (ou assimilé), par 895 médecins du travail et/ou infirmiers (ères).

Extrait de Evrest Résultats (2014).

« Faire du bon travail est une des propositions qui revient le plus lorsque l’on interroge les salariés français au sujet de ce qui est important dans leur travail. »

D. À la recherche du sens du travail

Le sens du travail joue un rôle clé dans la construction du sentiment de bien faire son travail. Dès la fin des années 1990, Morin et Cherré (1999) expliquent que le sens du travail, au niveau individuel, comporte trois dimensions :

1/ La signification du travail, sa valeur aux yeux de l’individu et la représentation subjective qu’il en a.

2/ L’orientation, la direction de la personne dans son travail, ce qu’elle cherche dans l’exercice d’une activité professionnelle, les buts et desseins qui guident ses actions et ses prises de décisions.

3/ La cohérence entre la personne et le travail accompli, entre ses besoins, ses valeurs, ses désirs et les gestes et actions qu’elle fait au quotidien dans son milieu de travail.

Dans Le mythe de Sisyphe (1942), Albert Camus pointait déjà du doigt les dangers pour la santé liés au fait d’exercer un travail qui n’a pas de sens «Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu’au sommet d’une montagne d’où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu’il n’est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir.» (voir aussi encadré 3).

Encadré 3. La question du sens du travail

Dans de nombreux emplois, il est impossible d’imaginer que c’est l’attrait du métier qui fait venir les salariés chaque matin. Il y a les bullshit jobs selon l’article de David Graeber, On the Phenomenon of Bullshit Jobs (Strike Magazine n°3, août 2013). Ils n’ont pas de sens, ce qui n’est pas très grave pour la collectivité, car ils sont d’une utilité douteuse, mais se révèlent passablement angoissant pour les intéressés.

Le plus grave, ce sont les emplois utiles, tenus par des travailleurs qui n’ont ni perspective de progression, ni reconnaissance de la part du grand public: par exemple ces gens qui, tôt le matin et tard le soir, passent l’aspirateur dans les bureaux, vident les corbeilles à papier et nettoient les toilettes. Il est rarissime que ces hommes et femmes de ménage exercent ce métier par vocation. Quant à lui trouver du sens… Nombre de métiers sont exclusivement alimentaires. Comment faire pour que celles et ceux qui sont contraints de les exercer s’épanouissent dans l’entreprise (ce qui est en l’occurrence plus large que «au travail»)? Matthew Kelly (2007), un consultant, a traité ce cas de façon créative dans un récit de fiction qu’il a ensuite mis en œuvre dans les entreprises. Mais à ma connaissance son livre n’a pas été traduit et son travail de consultant n’a inspiré personne de ce côté de l’Atlantique !

Réaction de Marc Mousli à une première version de l’étude. Voir aussi son article «Quel est votre rêve ? » (3 mai 2011) sur alternatives-economiques.fr

Mathieu Detchessahar (2013) explique que le travail de construction de sens et d’actualisation du sens passe par le dialogue sur le travail, soit par l’investissement d’>espaces de discussion* qui servent à réguler l’activité des équipes. Il est précisé dans le rapport Lachmann-Larose-Pénicaud (2010) que ces espaces sont indispensables à la fois pour que les salariés s’approprient leurs pratiques professionnelles, pour redonner une place à l’action collective dans l’entreprise et enfin pour prévenir les conflits et s’assurer que les problèmes rencontrés sont réglés collectivement.

Enfin, la question du sens du travail se pose également en entreprise du point de vue du collectif. Martin Richer (2013) souligne à ce sujet que ce qui nuit actuellement à la qualité de vie au travail est moins la charge de travail que l’absence de sens dans l’action collective, lorsque les employés ne perçoivent pas la finalité concrète de leur travail, ni son articulation avec la stratégie poursuivie par leur entreprise.

2. La QVT, un sujet de compromis entre acteurs sociaux

A. Des conditions de travail à la QVT

En entreprise, jusque dans les années 1990, on parle de « conditions de travail ». L’Anact, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, est créée en 1973. En 1975, les partenaires sociaux signent un accord dont le préambule commence par rappeler que « l’amélioration des conditions de travail est l’un des principaux problèmes sociaux de notre époque. » À l’époque, l’attention est portée prioritairement sur les conditions matérielles du travail : conditions de chaleur, lumière, bruit, fumées toxiques… Les organisations tayloriennes du travail commencent à être remises en cause, de nombreuses revendications se concentrent sur la pénibilité physique du travail. Par conséquent, un des titres de l’accord est dédié à l’hygiène, la sécurité et la prévention.

Mais les autres titres portent en eux des dimensions qui vont au-delà des seules conditions matérielles : ils évoquent l’organisation du travail, l’aménagement du temps de travail, la rémunération du travail au rendement et le rôle de l’encadrement, soit différents aspects de la vie au travail.

Pascale Levet (2013) explique que dans les années 1990 et plus encore dans les années 2000, les sujets de négociation foisonnent et intègrent de nouveaux ingrédients, tels que la santé psychique au travail qui s’ajoute à la pénibilité physique. Le stress fait l’objet d’un accord national interprofessionnel en 2008.

C’est dans les années 2000 qu’a culminé cette conception doloriste du travail, perçu comme pathogène. L’évocation médiatique des « vagues de suicides » dans de grandes entreprises françaises, durant cette période, contribue à forger une telle approche.

Au tournant des années 2010, la perspective change. Un certain nombre d’études s’attachent à mesurer le coût de ce « mal-être » tandis que d’autres évaluent le lien entre performance et qualité de vie au travail. En 2010 précisément, le rapport Lachmann-Larose-Pénicaud approfondit la réflexion portant sur ce lien. Pour les auteurs, les enjeux des conditions de travail dépassent le sujet de la prévention et du travail envisagé comme un coût et un ensemble de risques. Une telle conception est en effet trop étroite car elle n’intègre pas les dimensions positives du travail, élément créateur de valeur pour l’entreprise et facteur de développement des personnes. On retrouve donc sur la scène politique la trace des évolutions qu’a connues la recherche scientifique. En France, les chercheurs Christophe Desjours et Yves Clot jouent un rôle clé dans l’évolution des représentations du travail durant cette période.

B. L’ANI de 2013 pose une définition possible de la QVT

En 2013, les partenaires sociaux négocient sur la qualité de vie au travail. Désormais, le travail, au-delà des aspects relatifs à sa pénibilité, est aussi envisagé comme une ressource. Les négociateurs rappellent très clairement dans le préambule de l’accord signé en juin 2013 que la qualité de vie au travail participe aussi bien au développement des individus qu’à celui des entreprises20 : « La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment. »

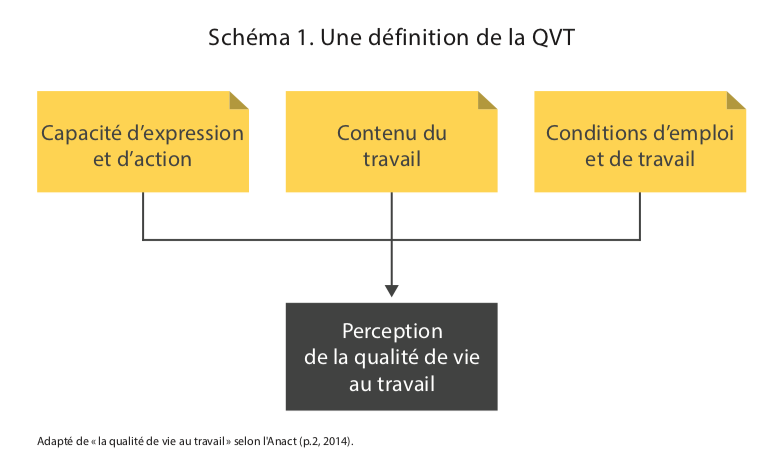

Ils précisent aussi : « les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail. » La qualité de vie au travail est donc un sentiment subjectif, lui-même influencé par des conditions objectives de travail et d’organisation dans l’entreprise (voir schéma 1).

Précisons que les partenaires sociaux ne donnent pas de définition notionnelle de la QVT dans cet accord ; ils se bornent à désigner ce qu’elle recouvre, ce qui du point de vue juridique constitue un défi. Comme le rappelle Pierre-Yves Verkindt, professeur à l’École de droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « pour le juriste, le fait de ne pas avoir de définition notionnelle est une difficulté car il a besoin de qualifier, de faire rentrer un fait dans une catégorie juridique pour en tirer un certain nombre de conséquences et prendre des décisions. La QVT n’est pas une catégorie juridique, la normativité immédiate de l’accord de juin 2013 n’est donc pas très apparente. Elle provoque ainsi des réticences chez certains juristes. Un débat est en cours entre ceux qui pensent que les accords de ce type n’ont pas d’intérêt (« c’est de la déclaration de principe ») et ceux qui rétorquent que cette appréhension de la QVT ouvre des opportunités. Le grand défi est alors de savoir comment on fait vivre l’accord et la QVT. »21 (voir encadré 4).

Encadré 4. Deux familles d’accords nationaux interprofessionnels

Il existe deux types d’accords interprofessionnels.

Les accords transactionnels reposent sur la logique classique du donnant-donnant, plus ou moins équilibrée selon l’évolution des rapports de force. Ils se traduisent par l’élaboration d’objectifs, aussi précis et tangibles que possible (reposant sur des chiffres, des avancées matérielles, de nouveaux articles dans le code du travail…).

Les accords relationnels s’appuient davantage sur la mise en débat et la synthèse de représentations. Ils se traduisent par des constats partagés et des orientations à plus grand angle, plus adaptables en fonction du terrain (grand groupe versus PME, etc.).

Alors que la vaste majorité des ANI ressort de la première famille, l’accord QVT fait clairement partie de la seconde, qui inclut également l’un de ses prédécesseurs, l’ANI sur le stress (juillet 2008). Chacune de ces deux familles a ses mérites. Dans la première famille, on produit des acquis sociaux, dans la seconde, on produit de l’innovation sociale… qui, une fois appropriée par les acteurs, les renforce dans leur capacité à générer du progrès.

Martin Richer (2014).

Le préambule de l’accord précise encore que : « la qualité de vie au travail vise d’abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu’elles ouvrent ou non de “faire du bon travail” dans une bonne ambiance, dans le cadre de son organisation. Elle est également associée aux attentes fortes d’être pleinement reconnu dans l’entreprise et de mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. » La « définition » a un peu évolué sous l’influence de l’Anact, lors de la négociation qui s’est ouverte dans la Fonction Publique (janvier 2015). En reprenant des éléments du préambule de l’ANI de 2013 et en aménageant la définition de l’Anact, les partenaires sociaux de la fonction publique expliquent que : « La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, qui touchent les agents individuellement comme collectivement et permettent, à travers le choix des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail, de concilier la qualité des conditions de vie et de travail des agents et la qualité du service public. L’amélioration de la qualité de vie au travail est une démarche qui regroupe toutes les actions permettant d’assurer cette conciliation. Il s’agit d’un processus social concerté permettant d’agir sur le travail (contenu, organisation, conditions, contexte) à des fins de développement des personnes et des services. »

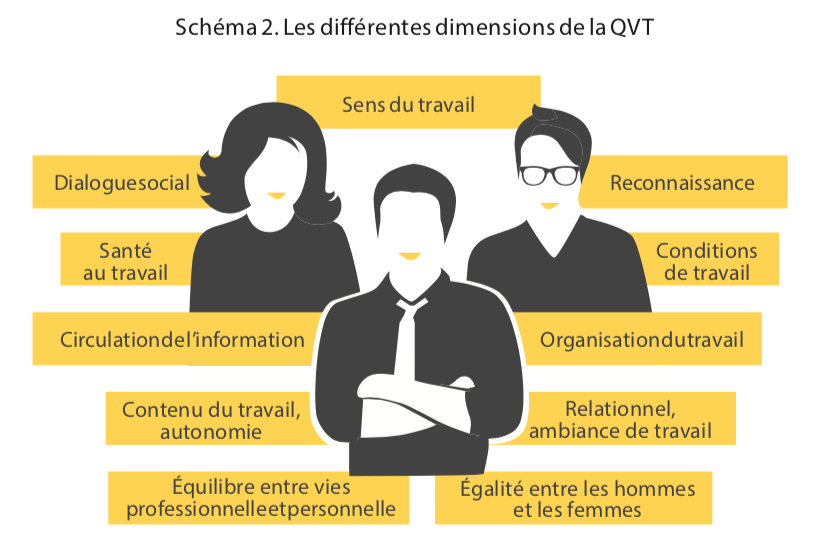

D’un point de vue opérationnel, l’annexe de l’article 13 de l’ANI 2013 propose les « éléments descriptifs destinés à faciliter l’élaboration d’une démarche de qualité de vie au travail dans le cadre du dialogue social » répartis en dix champs d’action (voir annexe 1 pour une présentation détaillée) :

1. La qualité de l’engagement de tous à tous les niveaux de l’entreprise.

2. La qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise.

3. La qualité des relations de travail.

4. La qualité des relations sociales, construites sur un dialogue social actif.

5. La qualité des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail.

6. La qualité du contenu du travail.

7. La qualité de l’environnement physique.

8. La possibilité de réalisation et de développement personnel.

9. La possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

10. Le respect de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.

Dans l’industrie, un document paritaire a été récemment adopté par le comité technique des industries de la métallurgie sur l’amélioration de la performance et la santé au travail (octobre 2015). Il a été adopté à l’unanimité par les cinq fédérations syndicales de la métallurgie et l’UIMM en 2015. Ce texte paritaire prône explicitement un management participatif et fait des préconisations pour faire en sorte que le travail soit à la fois « efficace, motivant, enrichissant et collectif » ; trois principes essentiels sont rappelés : i) engager une démarche globale, collective et pérenne c’est-à-dire s’attacher à répondre aux attentes de toutes les parties prenantes de l’activité de l’entreprise, ii)impliquer dans la durée tous les acteurs de l’entreprise (équipe de direction, encadrement, maîtrise, opérateurs, fonctions support ou transverse) et iii) prendre en compte les situations de travail réelles de travail.

Pour l’Anact, la QVT est un objet de dialogue social structurant pour toute l’entreprise ; Hervé Lanouzière (2013), son directeur général, indique que dans cet accord de 2013 « les négociateurs n’ont pas sombré dans le piège du bonheur en entreprise. Ils invitent plutôt à revenir à des fondamentaux du management. De ce point de vue, l’accord constitue non pas un substitut aux risques psychosociaux mais l’étape qui leur succède, une approche au-delà de l’exposition à des risques, qui explore les ressorts du développement de l’individu au travail ». Il établit ainsi une distinction très nette entre le concept de QVT et ses enjeux, et la notion de bonheur au travail*.

3. Un engouement médiatique pour le thème du « bonheur au travail »

Aujourd’hui, un certain nombre de consultants, think tanks, chefs d’entreprise, médias et chercheurs se font les promoteurs du bonheur en entreprise comme levier de développement personnel et économique. Parallèlement, des voix s’élèvent dans certaines organisations, ou dans des entreprises industrielles et des syndicats de salariés pour dénoncer les risques d’une telle quête du bonheur. Le risque majeur est que les entreprises se concentrent sur des aspects périphériques au travail (décoration des bureaux, massages, etc.) et non sur le travail lui-même, son organisation, la relation entre les travailleurs, leur sentiment d’être ou non en mesure de réaliser un travail de qualité.

Ces réserves découlent notamment de la forte dimension subjective, contextuelle et personnelle du bonheur, qui prend ses racines dans de nombreuses autres sphères que celles du travail22 ; dès lors n’est-il pas excessif de demander aux entreprises d’assurer le bonheur ? Le témoignage de Françoise Papacatzis de l’entreprise DuPont France est éclairant : « Si le travail apporte des revenus, un accès aux soins et à la retraite, s’il constitue un facteur de dignité, d’estime de soi et d’insertion sociale, l’entreprise n’a pas pour autant vocation à apporter le bonheur. Le travail est avant tout un contrat, avec des droits et des devoirs. Pour sa part, le salarié n’a pas à tout donner à son entreprise ; il doit aussi s’investir dans sa vie privée, familiale, amicale et sociale. Le sens donné au travail est individuel : chacun y met ce qu’il souhaite. Charge à l’entreprise de fournir des conditions de travail suffisamment bonnes pour que chacun des salariés puisse se sentir en sécurité et donner un sens à son activité professionnelle. Telle est la qualité de vie au travail. »

De la même façon, les syndicats ont pris leur distance avec la notion de bonheur au travail qui leur semble éloignée : i) des racines de la problématique de la QVT, qu’ils situent dans l’organisation du travail et le management, ii) des méthodes qui leurs semblent efficaces (prévention primaire voire secondaire, plutôt que tertiaire)23 et iii) des compétences et des outils dont ils disposent (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail* (CHSCT), négociation d’accords).

Quoi qu’il en soit, force est de constater que le bonheur au travail s’est peu à peu imposé dans les médias et dans le débat public à partir des années 2010 (voir encadré 5), et que le grand public trouve un intérêt à ce sujet. Le Bonheur au travail24 diffusé sur Arte en février 2015 serait le webdocumentaire le plus diffusé dans l’histoire de la chaîne.25 Par ailleurs, certaines entreprises appelées « libérées » (voir p.124) disent agir dans cette direction ; Vincent Champain et Orit Suleyman26se demandaient même dans Les Échos en 2014 si le bonheur au travail ne pourrait pas être un sujet de négociation sociale : « curieusement, la question du bonheur au travail est le grand absent des agendas sociaux. Certes, elle se prête difficilement à des lois, mais elle pourrait faire l’objet de discussions avec les représentants des salariés ou constituer une orientation utile des programmes de formation. »

Encadré 5. Le bonheur au travail dans la presse et les entreprises

Le thème du bonheur au travail a émergé timidement dans la presse française pendant les années 2000 puis le rythme des publications s’est accéléré à partir de 2012. En 2010, on comptait 37 articles à ce sujet. En 2012, ce chiffre s’élève à 56 puis à 100 environ en 2013 et 2014 pour atteindre 233 mentions en 2015.27 Cette année-là, la question du bonheur au travail s’est largement répandue grâce au documentaire Le Bonheur au travail diffusé sur Arte en février et à l’animation du débat qui a suivi par La Fabrique Spinoza. Ont également été médiatisées des structures privées ou publiques donnant plus d’autonomie à leurs salariés, réinterrogeant le rôle des managers et les modèles d’organisations pyramidales28. Parmi ces exemples, les entreprises dites « libérées », industrielles pour la plupart mais de toutes tailles : Favi, Lippi, Poult, Chronoflex, IMA technologies, Gore… Les conférences sur ce thème ont fleuri partout en France (Journées du bonheur au travail par exemple.).

On constate parallèlement l’apparition de nouveaux métiers relatifs au bonheur au travail. Kiabi a nommé récemment son Chief hapiness officer, qui explique être là « pour créer un climat pour que chacun se sente le mieux possible dans l’entreprise. » Airbnb emploie des Ground control managers29 chargés de tout mettre en œuvre pour que les salariés soient heureux dans l’entreprise (organiser des événements, régler des problèmes du quotidien au bureau…). On peut citer également le poste de Feel good manager au sein de la start-up Marco Vasco, un poste à mi-chemin entre DRH et responsable de conciergerie ou encore la fonction de Facility manager chez Captain train, dont la mission est de faciliter la vie des salariés au travail. Enfin, le secteur public n’échappe pas à cette « vague de bonheur » : entre 2009 et 2013, le ministère de la sécurité sociale belge s’était doté d’une direction du bonheur au travail.

4. La convergence entre les notions de QVT et de RSE

Soulignons pour finir que la qualité de vie au travail converge de plus en plus nettement avec un autre sujet de négociation, la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise (RSE). La QVT apparaît ainsi de plus en plus comme le déploiement au sein de la relation de travail des principes de la RSE, soucieuse de l’impact des activités sur le travailleur et son écosystème, c’est-à-dire de la soutenabilité du travail. La notion de QVT rappelle en effet la nécessité de préserver la santé du collaborateur, partie prenante essentielle de l’entreprise. Elle incite à renforcer les collectifs de travail dans l’objectif d’en faire des environnements capacitants au sens d’Amartya Sen et Martha Nussbaum (2012), c’est-à-dire des lieux propices au développement du pouvoir d’agir des individus. L’Anact a bien résumé cette convergence entre QVT et RSE : « La qualité de vie au travail est un processus dynamique et réflexif qui implique les parties prenantes engagées dans la transformation des conditions d’emploi et de travail en réponse à des exigences internes et externes. Ce processus a des effets positifs au plan de la performance de l’entreprise et du développement des salariés (capacité d’agir, santé et employabilité). Ce processus intègre, par exemple, la (re)conception des postes de travail, l’auto-organisation des équipes de production, l’amélioration continue, l’engagement des salariés dans les décisions d’organisation. » (Anact, 2013).

La QVT contribue à la fois à la performance* sociale et économique. Elle est un pas vers la notion de performance globale – économique, sociale, environnementale – qui constitue la colonne vertébrale des politiques RSE.

Conclusion

La QVT est une large notion. Fruit de près d’un siècle d’observations scientifiques du travail, d’une part, et de négociations entre partenaires sociaux, d’autre part, la QVT recouvre de nombreux aspects de la vie au travail. Pour Tavari et al. (2014), la QVT serait même plus intéressante à étudier comme un objectif à poursuivre que d’un point de vue conceptuel, tant elle est reliée à de nombreux autres concepts (voir glossaire p.163). Pourquoi poursuivre cet objectif ? Certaines entreprises le feront par obligation30, il s’agira alors de réduire la survenue des risques psychosociaux (approche défensive), quand d’autres poursuivront des logiques d’attractivité des talents, en travaillant leur marque employeur ou certaines encore y verront une façon de repenser leur organisation du travail, soit une possibilité d’accroitre leur compétitivité (approche offensive).

- 16. Les mots ou expressions avec un astérisque dans le texte renvoient au glossaire p.163.

- 17. Pour en savoir plus voir Trist (1981).

- 18. Voir aussi Davis et Cherns (1975).

- 19. Mary Parker Follet, dans son texte le plus célèbre (le conflit constructif), écrivait : « Puisque le conflit – la différence – existe et que nous ne pouvons l’éviter, nous devons l’utiliser » (traduction Marc Mousli).

- 20. Le terme compétitivité apparaît six fois dans l’accord ; le terme performance, sept fois.

- 21. Propos recueillis lors de la séance n°3 « Regards croisés sur la qualité de vie au travail » organisée par le réseau Jeunes Chercheurs Travail et Santé à l’EHESS le 15 décembre 2015.

- 22. Le travail contribue à la qualité de vie globale des individus. Paola Tubaro, en réaction à une première version de cette étude, explique que nombre d’études sur le chômage ont fait ressortir a contrario l’importance du travail dans la qualité de vie en général (perte de sens de l’existence, perte des liens sociaux par les chômeurs).

- 23. La prévention primaire au travail vise à résoudre les problèmes « à la source » c’est-à-dire à améliorer durablement les conditions de travail et l’organisation, à concevoir des situations de travail adaptées à l’homme. La prévention secondaire se concentre sur l’atténuation des manifestations d’un problème. Elle vise à renforcer la capacité des individus et des collectifs à faire face aux situations à risque incompressible et à limiter les conséquences du risque sur la santé. La prévention tertiaire permet de prendre en charge les salariés en souffrance dans une perspective curative et d’adapter leur situation de travail pour éviter que leur état de santé ne se dégrade.

- 24. « Le Bonheur au travail », Documentaire de Martin Meissonnier, Production ARTE France, RTBF, Campagne Première, France, 2014, DVD, 90 mn.

- 25. Interview d’Alexandre Jost dans l’émission « La tête au carré » (France inter) diffusée le 02/09/2015.

- 26. Vincent Champain est président de l’Observatoire du long terme, Orit Suleyman dirige AO Conseil, Cabinet de recrutement de cadres dirigeants.

- 27. Entre le 01/01/1990 et le 31/12/2000, 16 articles de presse mentionnent l’expression « bonheur au travail ». Entre le 01/01/2001 et le 31/12/2010, on en compte 274, puis 815 entre le 01/01/2011 et le 08/01/2016. Consultation de la base europresse le 8 janvier 2016.

- 28. Voir par exemple Laloux (2015).

- 29. «The Ground Control Manager is the ultimate host – anticipates needs, has a pulse on the feeling of the office and is able to take action on creating something that will improve morale, increase productivity or celebrate an accomplishment, whatever it is that the team needs. This person is flexible, empowered and can make magic happen at the drop of a hat. This person consistently inspires the team to do the same. » Extrait d’une offre d’emploi en ligne sur le site d’Airbnb consultée le 23 septembre 2015.

- 30. Une loi de 1991 modifiée en 2002 stipule que les entreprises doivent préserver la santé physique et mentale de leurs salariés.

La mesure de la QVT : un foisonnement d’outils s’appuyant sur des modèles reconnus

Différents modèles contribuent de près ou de loin à la construction d’enquêtes, d’indicateurs ou de classements, proposés par une multitude d’acteurs publics ou privés. Dans le champ du stress et des risques psychosociaux (RPS), les questionnaires de Karasek et Sigriest sont des références. Le suivi d’indicateurs sociaux, de santé et de sécurité au travail est également une pratique courante en entreprise. D’autres méthodes de mesure se concentrent quant à elles sur les dimensions psychologiques et les comportements stimulés par la QVT. L’engagement, bien décrit par les chercheurs Meyer et Allen (1991), est l’un des concepts RH les plus mesurés à l’heure actuelle.

1. Les approches centrées sur la santé au travail

Le suivi de la QVT dans une nation, un territoire ou une entreprise s’inspire fréquemment des modèles de Karasek (1985) ou de Sigriest (1996), qui permettent d’élaborer leurs enquêtes.

A. Le modèle de Karasek

Le questionnaire de Karasek fait un lien entre le vécu au travail et les risques que ce travail fait courir à la santé. Dans ce modèle, chaque situation de travail est caractérisée par la combinaison :

- d’une « demande psychologique » : quantité de travail, contrainte de temps, demandes contradictoires, interruptions fréquentes…

- d’une « latitude décisionnelle » : possibilité de prendre des décisions, d’être créatif, de maîtriser ses moyens, d’avoir des marges de manœuvre, de pouvoir utiliser ses compétences…

- et d’un certain niveau de soutien social, c’est-à-dire professionnel et émotionnel.

Il est ainsi possible d’évaluer, pour chaque salarié, l’intensité de la demande psychologique à laquelle il est soumis, la latitude décisionnelle dont il dispose et le soutien social qu’il reçoit sur son lieu de travail. Le job strain* est défini comme une situation où la demande psychologique est forte et la latitude décisionnelle faible, ce qui constitue une situation à risque pour la santé (Dares Analyses, 2016). Dans les faits, ce sont des situations tendues où les exigences du travail sont importantes et où les ressources disponibles pour y faire face sont insuffisantes. Le risque est aggravé si le salarié bénéficie d’un faible soutien social.

B. Le modèle de Siegrist

Le questionnaire de Siegrist (1996) est basé sur le couple efforts-récompenses et sur les déséquilibres potentiels entre ces deux notions. Il ajoute au modèle précédent la dimension essentielle de la reconnaissance des efforts effectués dans le travail. La notion d’effort recoupe les contraintes de temps, les interruptions, les responsabilités et la charge physique. La notion de récompense concerne la rémunération, l’estime au travail et le statut professionnel (sécurité de l’emploi et perspectives professionnelles). Un travail où l’effort consenti dépasse la récompense obtenue pourra être source de stress. José Shoumaker, directeur des relations sociales Monde de Valeo, explique que son groupe s’en est inspiré : « En 2011, une première enquête sur le “mieux-être” est lancée, elle concerne l’ensemble des salariés français. Elle a été basée sur les tests de Siegrist qui interrogent différentes dimensions relatives à la qualité de vie au travail : management, charge de travail, définition du poste, évolution de carrière, contribution aux changements, reconnaissance… »

Les questionnaires de Karasek et Siegrist aboutissent à des résultats comparables (au sein d’une même entreprise, entre divers établissements ou services par exemple). Les dimensions qu’ils explorent sont aujourd’hui intégrées aux questionnaires d’enquêtes mobilisés pour le suivi statistique des conditions de travail et des risques psychosociaux en France et en Europe.

C. Le modèle C2R de l’Anact

L’Anact propose un modèle d’analyse de risques psychosociaux en entreprise, le modèle C2R (contraintes-ressources-régulations). C’est à la fois un modèle de mesure et d’analyse. Il repose sur la reconnaissance d’une tension permanente dans le travail entre les exigences de l’organisation et celles des salariés. Les exigences de l’organisation sont celles qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs en termes de production. Celles des salariés visent à effectuer le travail dans de bonnes conditions, ainsi qu’à se réaliser professionnellement. Cette tension est également impactée par l’état des relations professionnelles et le contexte socio-économique de l’entreprise.

Selon l’écart perçu par les salariés entre ces exigences dans le cadre de situations de travail, la tension est plus ou moins forte. Et le vécu de ces situations plutôt positif ou plutôt douloureux, avec des effets sur la santé, les relations professionnelles, l’engagement et la performance. Les processus de régulation, lorsqu’ils existent, visent à « réguler » cette tension entre contraintes et ressources.

Le modèle C2R est intégré à la démarche de prévention proposée par l’Anact. Lors de la phase de diagnostic, au travers d’entretiens avec des salariés ou des groupes de salariés, puis avec l’employeur, le modèle permet d’expliquer ce qui rend le travail difficile – les contraintes – et ce qui au contraire le facilite – les ressources. Ce travail d’investigation est en général réalisé au niveau de l’entreprise, puis ensuite au niveau des services ou des métiers les plus concernés. C2R peut également être utilisé pour analyser finement des situations de travail précises, notamment les « situations-problème » dans lesquelles les processus de régulation en défaut sont observés à la loupe. Après le diagnostic, le modèle C2R peut à nouveau être employé lors de la phase de construction du plan d’action. Au niveau de l’entreprise, d’un service ou d’une situation-problème, trois grands leviers peuvent alors être activés pour prévenir les RPS : réduire les facteurs de contraintes, développer les facteurs de ressources, et favoriser les processus de régulation.

D. Le suivi statistique des conditions de travail et des risques psychosociaux

En France, le suivi des conditions de travail et des RPS repose en grande partie sur deux enquêtes : « Sumer » (Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels) et l’enquête « Conditions de travail », impliquant toutes deux la DARES. Nous avons également cité plus haut le dispositif Evrest, lancé en 2008 (voir encadré p.30).

En Europe depuis 1990, la fondation de Dublin, aussi appelée Eurofound, a la charge de l’European Working Conditions Survey (EWCS) (voir encadré 6 page suivante). Les premiers résultats de la 6 enquête réalisée en 2015 viennent d’être publiés. Par ailleurs, Eurofound réalise deux autres enquêtes récurrentes :

- ECS : Enquête sur les entreprises en Europe, tous les 4 ans, depuis 2004-2005. La troisième enquête a eu lieu en 2013.

- EQLS : Enquête européenne sur la qualité de vie, tous les 4 ans, depuis 2008, la quatrième débutera fin 2016.

Encadré 6. Le suivi statistique des conditions de travail en France et en Europe

En France, le « Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail » a élaboré des propositions pour un suivi statistique de ces risques autour de six dimensions : les exigences du travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie et les marges de manœuvre, les rapports sociaux et les relations de travail, les conflits de valeurs et l’insécurité économique. La majorité des questionnaires y font référence.

L’enquête Sumer, copilotée par la DARES et la DGT (Inspection médicale du travail), décrit les contraintes organisationnelles et relationnelles, les ambiances et contraintes physiques, les expositions professionnelles de type physique, biologique et chimique auxquelles sont soumis les salariés. Depuis 2003, de nouveaux thèmes sont abordés grâce à un auto-questionnaire : la perception qu’a le salarié de son travail et la relation qu’il fait entre sa santé et son travail. Sumer 2010 est représentative de près de 22 millions de salariés, soit 92 % des salariés français.

L’enquête « Conditions de travail » de la DARES a été menée pour la première fois en 1978. Elle était alors surtout consacrée aux conditions de travail des ouvriers, notamment pour évaluer la pénibilité physique et l’augmentation de la répétitivité des tâches. Ont été ajoutées rapidement des questions autour de l’organisation du travail, les contraintes de rythme, l’autonomie, les marges de manœuvre laissées aux salariés. En 2005, ont été intégrées pour la première fois des questions sur la demande émotionnelle (contact avec des personnes en situation de détresse par exemple) et sur la prévention des risques au travail. Les résultats de la dernière enquête portent sur l’année 2013.

Au niveau européen, c’est l’European foundation for the improvement of living and working conditions (Fondation de Dublin) qui est chargée d’une enquête sur les conditions de travail (EWCS). La première remonte à 1990, elle s’intéressait surtout à l’exposition aux risques dans le monde industriel. Le questionnaire s’est étoffé depuis grâce à l’introduction d’indicateurs sanitaires, de critères subjectifs, cognitifs, psychologiques et psychosociaux.

Sources : Dares Analyses (2016), Sarazi et Jaouën (2010).

Encadré 7. La mesure de l’intensité du travail

Statistiquement, l’intensité du travail se mesure à la manière dont le rythme de travail est déterminé par des contraintes « marchandes » (demande du public ou de clients exigeant une réponse immédiate) ou par des contraintes « industrielles » (déplacement automatique d’un produit, cadence imposée par une machine, normes ou délais à respecter en une journée au plus). Les enquêtes conditions de travail révèlent que le premier type de contraintes n’est plus seulement lié aux services, ni le second à l’industrie. Près d’un tiers des salariés cumulent ainsi des contraintes de type marchand avec des contraintes de type industriel. Cela s’explique notamment par des modes d’organisation du travail en flux tendu, qui mettent l’accent sur la réactivité autant que sur la qualité.

Extrait de CESER Bretagne (2015) d’après Alvaga (2014).

Que nous apprennent ces enquêtes ? Dans Dares Analyses (2016) (exploitation des enquêtes Sumer), il apparaît qu’en France en 2010, 39 % des ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique et 38 % de ceux des industries de process sont sujets au job strain, la moyenne nationale tous métiers s’établissant à 23 %. Quant aux ouvriers qualifiés, notamment ceux de la mécanique, des industries graphiques ou du travail du bois, de l’ameublement ou travaillant par enlèvement de métal, ils sont nombreux à déclarer un manque de reconnaissance31 (64 % pour une moyenne s’établissant à 49 %). Il est aussi précisé qu’en 2010 comme en 2003, la probabilité de se trouver dans une situation de travail tendue est plus forte pour les salariés soumis à au moins trois contraintes de rythme, qui travaillent au-delà des horaires officiels ou qui sont exposés à des pénibilités physiques. Les enquêtes conditions de travail montrent que la proportion de salariés dont le rythme de travail est déterminé par au moins trois contraintes a largement augmenté en France entre 1984 et 2013, passant de 6 % à 35 % (voir encadré 7). Un partenariat entre l’université Paris-Sud et La Fabrique de l’industrie a donné naissance à un projet visant à examiner les relations entre QVT et performance (encore en cours). Les premiers résultats, basés sur l’exploitation de la base de données DARES 2013, portent sur les conditions de travail factuelles des individus et leurs ressentis ; ils sont disponibles ici : www.la-fabrique.fr/fr/projet/qualite-de- vie-au-travail-et-competitivite-industrielle.

Parallèlement à cette intensification du travail, on observe un certain recul de l’autonomiestrong>* dans le travail en France entre 1998 et 2013. Exploitant les résultats de l’enquête « Conditions de travail » de la DARES, Algava et Vinck ont montré en 2015 que l’autonomie au travail régressait. La proportion de salariés déclarant que leurs supérieurs leur disent comment faire leur travail a crû entre les trois dernières vagues de l’enquête : 14,2 % en 1998, 18,4 % en 2005, 19,3 % en 2013. En 2013, 80,7 % des salariés déclarent que leurs supérieurs hiérarchiques leur indiquent seulement l’objectif, contre 85,8 % en 1998. En 2013, dans les secteurs industriels de « fabrication de matériels de transport » et « fabrication d’autres produits industriels », la proportion des salariés déclarant du travail prescrit par leur supérieur est plus élevée que la moyenne : 29,8 % et 22,6 % respectivement (moyenne de 19,3 ٪).

L’augmentation du travail prescrit concerne toutes les catégories socioprofessionnelles : ouvriers, employés, professions intermédiaires, cadres, les deux premières se situant au-dessus de la moyenne observée pour l’ensemble des salariés (28,3 ٪ et 21,8 ٪ respectivement en 2013). La proportion de ceux dont le travail implique des tâches monotones est passée de 15 % en 2005 à 21 % en 2013 et, pour les ouvriers, de 23 % à 33 %. Plus de la moitié des salariés (55 %) pensent que certaines de leurs compétences ne sont pas utilisées et cette proportion monte à 65 % chez les 20-24 ans et à 61 % chez les 25-29 ans (puis diminue au fur et à mesure dans les classes d’âges plus mûres).

E. Les indicateurs sociaux, de santé et de sécurité au travail

Les indicateurs sociaux, de santé et de sécurité au travail désignent les taux d’absentéisme, de turnover, d’accidents du travail ou bien encore la part de salariés touchés par des TMS, des troubles psychosociaux… Ils constituent des signaux pour les managers, les directions d’entreprise, de l’état des conditions de travail et de leur évolution. Ils peuvent aussi être convertis en pertes ou en gains économiques pour l’entreprise, un secteur ou la société dans son ensemble. En revanche, ils ne permettent pas de comprendre quels sont les mécanismes concrets à l’œuvre dans le travail entraînant le mal-être et sur lesquels doivent porter les actions correctives ou préventives.

Les troubles psychosociaux représentent un coût de plusieurs milliards d’euros en France et en Europe. Une étude de l’Eu-Osha (1999) a montré que le coût total annuel des maladies liées au travail, pour les 15 pays de l’UE, était compris entre 185 et 289 milliards d’euros, soit entre 0,2 % et 0,3 % du PIB de ce groupe de pays en 1999. Plus récemment, en France, une étude de l’INRS et de l’école Arts et Métiers Paris Tech (2010)32 estimait33 que le coût social du stress atteignait a minima34 2 à 3 milliards d’euros en 2007, soit entre 0,1 % et 0,15 % du PIB, ceci incluant le coût des soins et la perte de richesse pour cause d’absentéisme, de cessation prématurée d’activité et de décès prématuré.

Au niveau de l’entreprise, Philippe Blandin (ex-secrétaire général de Mécachrome) rappelait lors de son audition que « le taux d’absentéisme se calcule en pourcentage de la masse salariale, le réduire d’un point a donc un impact financier direct. » Dans une étude de l’Eu-Osha de 201435, les auteurs citent le projet européen « Matrix » qui, en suivant plusieurs entreprises de pays différents sur un an, révèle qu’un euro dépensé en prévention des RPS en milieu de travail se traduit par un 1 à 13€ € d’économies de coûts. Cette plage est très large : cela s’explique par la grande la variété des programmes de prévention testés, notamment des améliorations de l’environnement de travail, de la gestion du stress et des traitements psychologiques, ainsi que par celle des méthodes de calcul. Ces dernières sont principalement de deux sortes : des comparaisons de type « avant-après » (voir encadré 8) ou encore des méthodes quasi-expérimentales se caractérisant par le suivi de « groupes traités ».36

Encadré 8. Retombées d’un programme de santé au travail au Royaume-Uni

En 2009, un programme de prévention des risques psychosociaux a été proposé à 500 personnes dans un établissement au Royaume-Uni : information personnalisée sur la santé et le bien-être au travail, passation d’un questionnaire d’appréciation des risques psychosociaux (évaluation du risque d’anxiété ou de dépression), séminaires et ateliers sur le sujet. Le programme a permis en un an de réduire l’absentéisme et d’améliorer la productivité de manière significative, pas de réduire l’incidence de la dépression. Le coût de l’intervention s’est élevé à £ 40,000 ; l’économie des coûts liés à l’absentéisme à £ 110,527, celle des coûts liés aux défauts de productivité à £ 277,195 et le système de santé a économisé £ 10,522. Le coût de cette politique a donc été compensé par des effets positifs dix fois supérieurs.

Pour en savoir plus : Knapp et al. (2011) et Matrix (2013).

2. Les approches psychologiques et comportementales

Une autre façon de mesurer la QVT, plus offensive, est de se concentrer sur les dimensions psychologiques et comportementales qu’elle stimule. Parmi celles-ci, l’engagement* fait l’objet de mesures régulières en entreprise. Il peut être pris comme un indicateur de la qualité de vie au travail. Le bien-être* au travail a également été largement étudié. Nous renvoyons le lecteur intéressé aux travaux d’Abord de Chatillon et Richard (2015) qui proposent une modélisation des conditions du bien-être au travail, le SLAC (pour Sens, Lien, Activité et Confort).

A. Le modèle de Meyer et Allen de l’engagement organisationnel

La notion d’engagement a fait l’objet de nombreuses recherches, tant théoriques qu’empiriques depuis les années 1970 aux États-Unis et en Europe. Elles ont pour objectif de distinguer les différents aspects de l’engagement, ses déterminants et ses conséquences, notamment au niveau de la performance et du bien-être des individus. Cette attitude nous apparaît central pour relier QVT et performance au travail, c’est pourquoi nous nous y arrêtons.

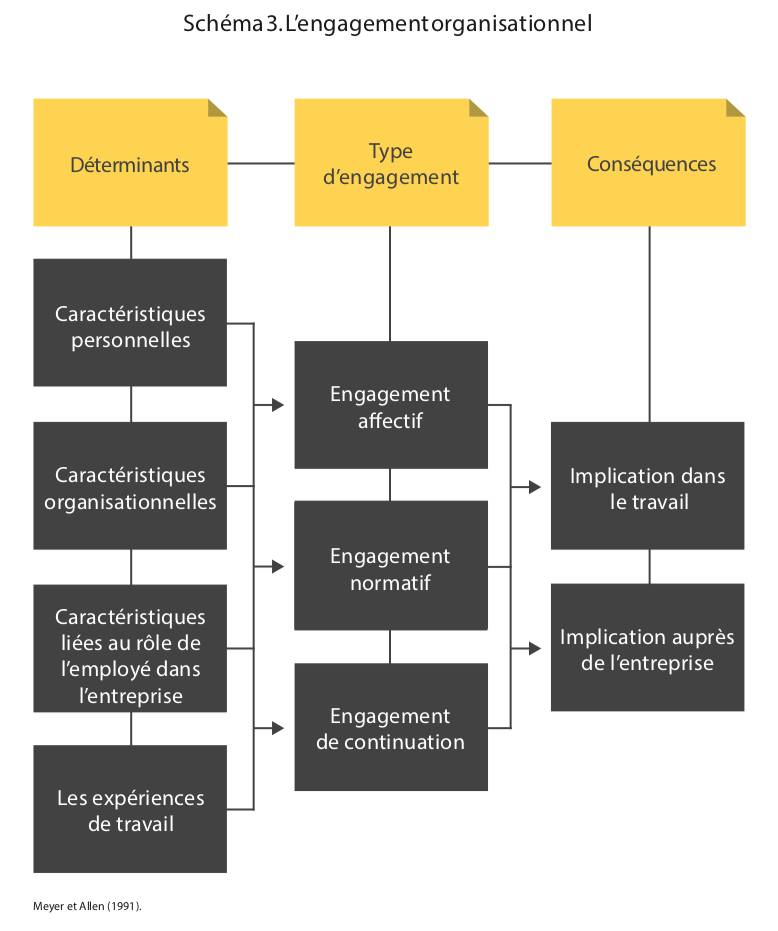

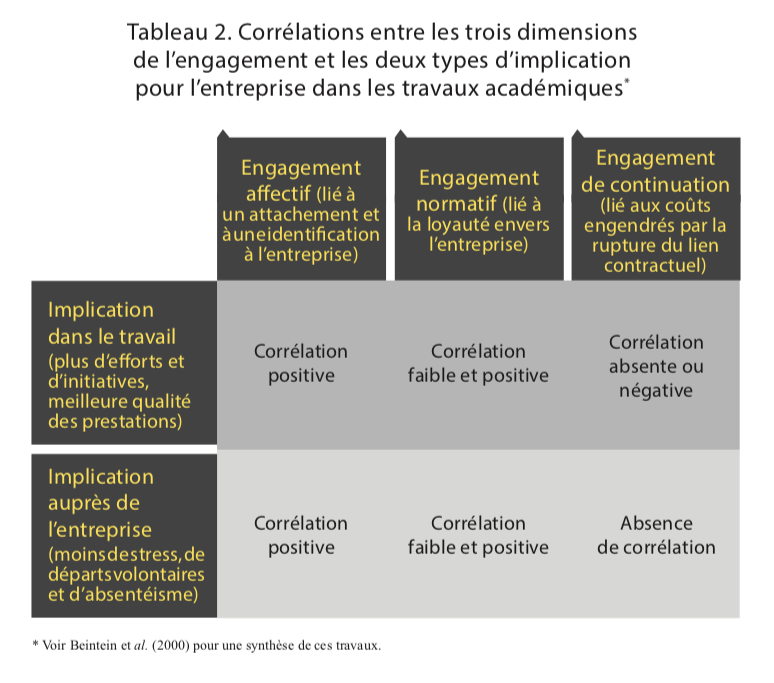

Le modèle dominant de l’engagement organisationnel est celui de Meyer et Allen (1991). Tridimensionnel, il inclut les formes affective, normative et de continuation (voir schéma 3).

L’engagement est décrit comme un état psychologique qui caractérise l’individu dans son rapport à l’entreprise et au travail. Il explique pourquoi un individu choisi de rester dans une entreprise et pourquoi il s’y investit plus ou moins.

Meyer et Allen distinguent trois types de nature d’engagement qui coexistent à des degrés plus ou moins variés chez un même individu :

- L’engagement affectif concerne une identification et un attachement émotionnel à l’entreprise, c’est-à-dire que ses membres se retrouvent dans ses idées et objectifs.

- L’engagement normatif renvoie à une attitude de loyauté envers l’entreprise.

- L’engagement de continuation est basé sur l’évitement des coûts engendrés par la rupture du lien contractuel avec l’entreprise : perte du salaire, des avantages liés à l’emploi, transférabilité limitée de compétences spécifiques dans un nouvel emploi, etc.

Beintein et al. (2000) résument : « les individus affectivement engagés restent membres de leur entreprise parce qu’ils le désirent, ceux qui éprouvent un engagement de continuation restent parce qu’ils y sont contraints et ceux qui sont normativement engagés restent parce qu’ils en ressentent l’obligation. » (p.133)

Il existe quatre catégories de critères repérés par la littérature scientifique, qui suscitent l’engagement des employés envers l’entreprise.

- les caractéristiques personnelles : variables démographiques (âge, ancienneté́, etc.) et « dispositionnelles » (personnalité, valeurs, etc.).

- les caractéristiques organisationnelles : centralisation des décisions, politique de gestion et de communication interne à l’entreprise, etc.

- les caractéristiques liées au rôle de l’employé dans l’entreprise : le spectre des tâches de l’employé est large ou spécifique, est clairement défini ou non. Cet aspect inclut également les relations entre un supérieur et son subordonné ou entre collègues.

- les expériences de travail : la confiance qu’inspire l’entreprise à ses employés, l’importance qui leur est accordée, les attentes réalisées des employés, le sentiment d’être soutenu, etc.

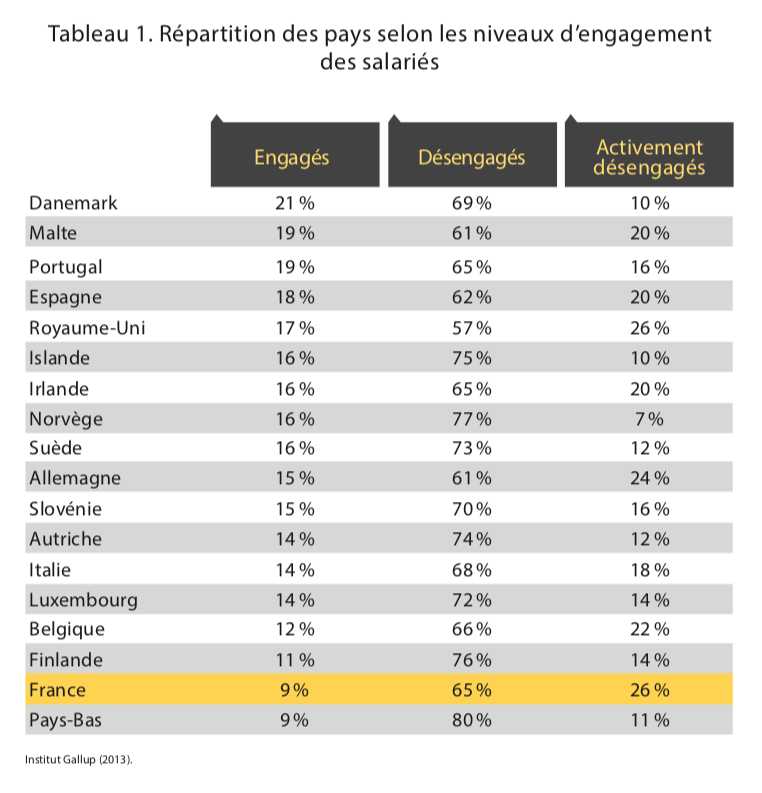

Les ressorts de l’engagement sont ainsi déterminés par des dimensions clés de la QVT. Un modèle de mesure de l’engagement organisationnel, l’Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) a été proposé par Porter et al. dès 1979. Il contient 18 questions (voir l’annexe 2). Aujourd’hui, les statistiques qui circulent sur l’engagement des salariés à travers le monde proviennent souvent de l’Institut Gallup, cabinet ayant développé un modèle de mesure de cet état psychologique à destination des entreprises.