L’innovation de rupture, terrain de jeu exclusif des start-up ? L’industrie française face aux technologies-clés

Préface

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté, en ma qualité de président de l’Académie des technologies mais en m’exprimant à titre personnel, de préfacer cette étude de La Fabrique de l’industrie sur les innovations de rupture.

L’ouvrage examine la position des acteurs mondiaux et des pays correspondants vis-à-vis de douze technologies clés, dites de rupture, à partir des dépôts de brevet, ce qui est une approche originale et très pertinente. Après avoir cerné le caractère disruptif, soit technologique, soit lié aux usages et au marché, l’étude se focalise à juste titre sur le seul secteur industriel, vecteur de déploiement de ces technologies dans la société.

Sans surprise, ces innovations de rupture se concentrent sur les deux plus grands défis auxquels nos entreprises et notre société sont confrontées : la transition écologique et la révolution numérique. L’évolution dramatique de l’environnement mondial nous fait prendre conscience que ces transitions doivent s’accompagner d’une reprise en main de notre destin industriel et technologique, pour mieux assurer la résilience de notre économie et de notre système social, face aux multiples menaces militaires, sécuritaires, économiques, sanitaires, alimentaires… du fait desquelles l’inattendu est devenu la règle, et la crise l’ordinaire.

Dans ce contexte seule une industrie forte, couplée à une recherche forte, permet de se prémunir, à court, moyen et long terme, des aléas de l’histoire et de pérenniser le modèle démocratique et social de notre pays et de notre Europe. Les révolutions énergétiques et numériques sont à cet égard aussi bien des défis que des opportunités.

Bien entendu, cet enjeu ne repose pas seulement sur les technologies et les innovations ; notre académie, fidèle à sa devise « Pour un progrès raisonné, choisi et partagé » a récemment souligné, dans un avis sur la « Sobriété » que si les technologies sont indispensables pour relever ces défis, elles n’y suffiront pas et doivent être accompagnées de changements de comportements et de valeurs.

Il n’empêche qu’un certain niveau de maîtrise des technologies clefs, qui constituent le vecteur de ces transitions, est un socle indispensable pour assurer notre avenir de société développée ; et c’est tout l’intérêt de cet ouvrage que de situer notre pays et notre continent par rapport à cet enjeu.

Bien entendu, le dépôt de brevet n’est pas le seul indicateur de performance d’un laboratoire ou d’une entreprise. Pour observer une réalité récente, les auteurs se sont fondés sur l’analyse des dépôts de brevets, car celle des brevets acceptés et de leur extension aurait retardé l’observation de plusieurs années ; il est certain que ces brevets déposés n’ont pas tous la même valeur et que beaucoup se trouveront ultérieurement refusés ou contournés. De plus la valeur des brevets n’est pas le seul critère de réussite d’une innovation : l’excellence opérationnelle et l’accès au marché sont également des déterminants du succès. Mais, face à la multiplicité des situations et des paramètres, le choix fait par les auteurs est solidement fondé et réellement éclairant.

Le constat ainsi obtenu est très intéressant mais quelque peu inquiétant.

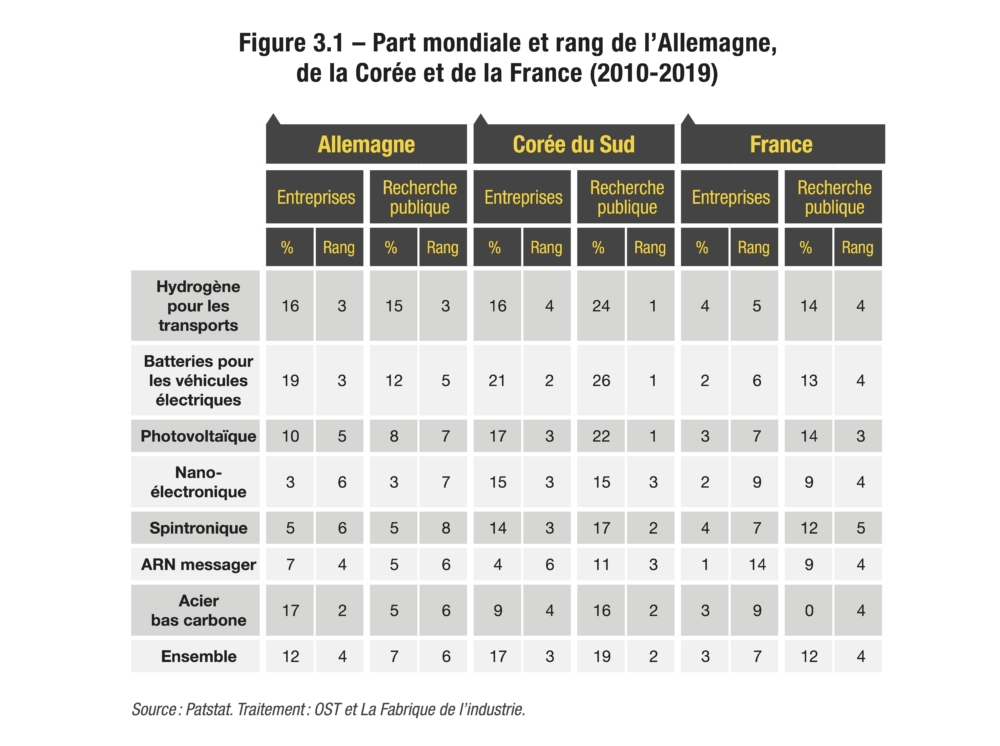

La France, contrairement aux États-Unis, Chine, Japon Corée et Allemagne, n’apparaît jamais parmi les quatre premiers pays dans chacun des douze segments étudiés. Notre pays occupe les rangs 5 à 9, avec une concentration autour de 6 ou 7.

Ceci est évidemment préoccupant mais peut être relativisé en relevant qu’il est aussi la 7e économie mondiale et la 8e puissance industrielle. Ainsi, l’ouvrage sort de l’image d’Épinal d’une France devenue un nain industriel pour le redressement de laquelle il serait trop tard pour agir. Mais il faut agir ! La performance, soulignée par l’étude, de la Corée du Sud est instructive à cet égard.

L’Europe se positionne bien mieux, étant dans les 4 premiers pour 11 technologies ; seule manque la nanoélectronique. Ce second constat, aussi consolant qu’il soit, n’est pas totalement rassurant car notre Europe n’est pas une entité intégrée, et encore moins souveraine, et ne peut donc pas user de cette force à l’instar des autres puissances.

Une analyse fort pertinente est celle relative au degré de spécialisation des différents pays ; autant on peut comprendre que de très grands pays comme les États-Unis et la Chine sont présents dans tous les segments, autant on peut être surpris de voir la France, puissance moyenne, comme étant peu spécialisée, contrairement à la Corée ou au Japon, qui trouvent là une clef de leur performance. Sans doute retrouve-t-on ici l’héritage historique d’une France gaullienne ne voulant dépendre de personne, mais s’essoufflant aujourd’hui dans un contexte de mondialisation et de multiplication des technologies : on ne peut plus ambitionner d’être bon partout. Une dépendance européenne étant aujourd’hui bien plus acceptable, une stratégie optimale, quoiqu’un peu simplificatrice, serait d’ambitionner pour notre continent un positionnement de premier plan dans tous les secteurs, s’appuyant sur une spécialisation par pays, faisant du nôtre un leader dans un nombre suffisant de segments.

Dans l’ensemble du monde, les dépôts de brevets sont très majoritairement le fait des entreprises, par rapport aux laboratoires publics. La France présente ici une singularité : la part des laboratoires, tout en restant minoritaire, y est beaucoup plus importante que dans les autres pays. Ceci traduit à la fois la bonne performance relative des laboratoires publics français, par rapport à la recherche publique mondiale, sur le plan des dépôts de brevets et la sous-performance des industriels français… lorsqu’il en existe dans le domaine considéré. Ce constat peut trouver son origine dans la puissance de nos grands organismes de recherche technologique ; peut-être aussi dans leur politique de conservation de la propriété de leur brevet, même après transfert de leur exploitation à une entreprise, nouvelle ou existante.

Contrairement à l’idée très répandue que les start-up ont pris le pas sur les grandes entreprises en matière d’innovations de rupture, cette étude montre que celles-ci sont majoritairement le fait d’entreprises établies, surtout parmi les plus grandes, fortement soutenues par leur État. En fait les mécanismes de développement des innovations de rupture sont très différents d’un domaine à l’autre (rôles respectifs des grands groupes, des start-up, et de la recherche publique…). Il faut donc adapter les outils à cette diversité, et encourager chaque écosystème à travailler en réseau.

L’étude présente pour chaque technologie une analyse des positions mondiales et des catégories d’acteur dominantes, qui est très éclairante pour élaborer une stratégie de redéveloppement de l’industrie adaptée à chaque domaine. Enrichie par des éclairages d’experts très pertinents, elle montre combien les rôles des divers acteurs diffèrent selon les domaines technologiques, mais évoque aussi les instruments utilisés pour aider ces acteurs (laboratoires publics, start-up, PME, grands groupes) à mieux travailler ensemble.

Basé sur des observations juste antérieures au lancement du grand plan France 2030, auquel notre académie apporte son éclairage, cet ouvrage fournit ainsi des analyses précieuses pour aider la puissance publique à adapter les objectifs et les modes d’action de ce plan, pour chaque domaine. La prise de conscience de la position médiocre de la France et de sa relative dispersion devrait sans doute nous inciter à focaliser davantage cet effort sur les secteurs où notre retard relatif a le plus de chances d’être comblé.

À sa place, l’Académie des technologies doit tenter d’y contribuer et pourra utilement s’appuyer sur les analyses présentées ici.

Dernière remarque : à l’inverse de la tendance de certains pays, relevée dans le rapport, un tel ciblage de ce (nouveau) mode d’action publique ne signifie pas pour autant qu’il faille abandonner les soutiens « horizontaux » tels que le crédit impôt recherche ou les pôles de compétitivité, en France. Ces derniers s’adressent au tissu existant d’entreprises industrielles de tous ordres, dont le maintien et le développement sont tout aussi nécessaires que les percées dans des domaines nouveaux, objet de cet ouvrage.

Certaines, hors du champ de cette étude, se situent au tout premier plan mondial (aéronautique, espace, défense, transports terrestres, nucléaire, etc.). Leur réussite est un encouragement à nous positionner résolument, et à rattraper notre retard, dans les nouveaux secteurs « de rupture », objets de ce remarquable ouvrage.

Denis Ranque Président de l’Académie des technologies

Remerciements

Cette étude doit beaucoup aux données de l’Observatoire des sciences et techniques, et à leur exploitation rendue possible grâce à un lourd travail de bibliométrie de brevets réalisé par son équipe. Nos remerciements les plus chaleureux vont à Luis Miotti et à Mounir Amdaoud, ainsi qu’à Frédérique Sachwald et à Dominique Guellec pour leur implication et la qualité de leurs conseils.

Cette étude a par ailleurs bénéficié du soutien généreux de la fondation Breakthrough Energy, représentée par Julia Reinaud et Pénélope Le Menestrel, auxquelles nous exprimons toute notre gratitude pour leur intérêt pour notre travail et leur appui.

D’autres encore nous ont aidés tout au long de ce travail : Cleantech for France, les représentants des entreprises entendus en entretien et, bien sûr, l’équipe interne de La Fabrique de l’industrie.

Toute étude est un travail collectif et nous vous savons gré de vos apports, nombreux et décisifs.

Résumé

Cet ouvrage s’attache dans un premier temps, sur la base d’une recherche documentaire et d’entretiens avec des experts, à définir l’innovation de rupture dans le secteur industriel. Nous considérons comme telles les activités qui relèvent à la fois d’une performance technologique, y compris lorsqu’elle est incrémentale, et d’un usage radicalement nouveau sur le marché. Sont donc exclues de notre champ d’analyse des entreprises réputées disruptives comme Doctolib, Facebook ou BlaBlaCar qui n’appartiennent pas au secteur industriel et qui, surtout, ont transformé le marché sans être à l’origine d’une innovation au sens technologique du terme.

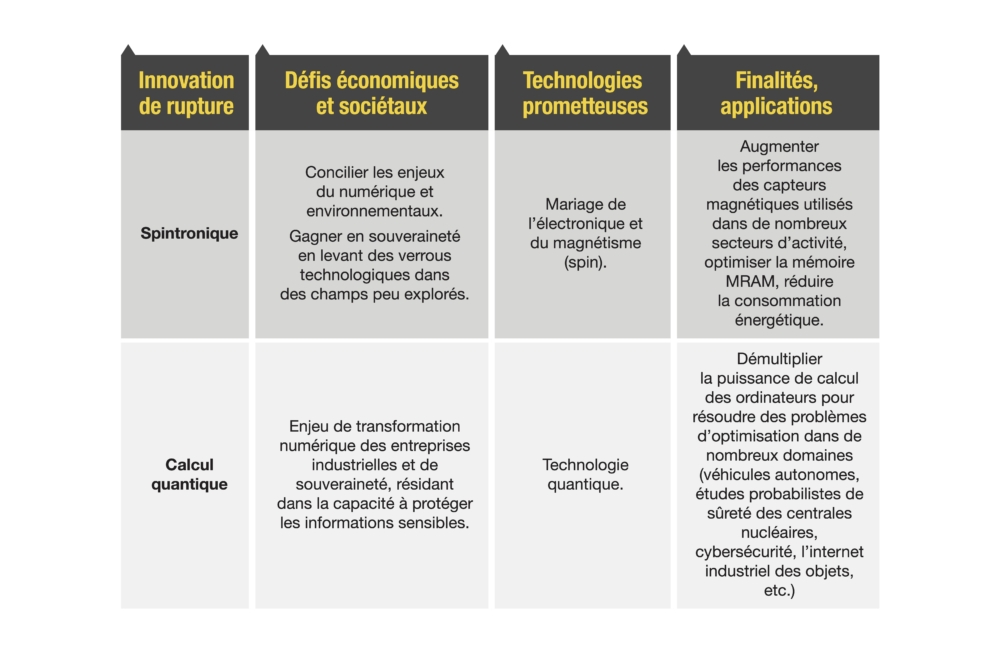

Partant de cette définition, nous identifions douze innovations de rupture, toutes mentionnées dans des rapports d’experts de haut niveau, et dont huit sont directement liées à la préservation de l’environnement et à la lutte contre le dérèglement climatique. Dans le secteur industriel, il existe en effet une myriade de solutions aux problèmes posés par la transition énergétique, parmi lesquelles figurent notamment l’hydrogène décarboné, les batteries pour véhicules électriques ou encore l’acier bas carbone.

Où naissent ces innovations de rupture aujourd’hui, sur quels continents et dans quels types d’institutions ? C’est la question centrale à laquelle nous essayons de répondre dans cet ouvrage, sur la base d’un travail de bibliométrie de brevets et d’entretiens. L’enjeu pour les États est non seulement de répondre aux grands défis sociétaux mais aussi de ne pas prendre de retard face à leurs homologues, dont certains n’hésitent pas à soutenir lourdement « leurs » entreprises pour dominer des secteurs clés. Il apparaît en effet clairement que la maîtrise des technologies est nécessaire, sinon suffisante, à la défense des intérêts nationaux sur la nouvelle scène mondiale.

De ce point de vue, les pays européens accusent un retard important vis-à-vis des champions mondiaux, selon nos observations : hormis l’Allemagne, qui figure parmi les quatre premiers déposants mondiaux de brevets dans la moitié des domaines technologiques étudiés, les autres pays européens comptent rarement parmi les leaders. La France n’apparaît pour ainsi dire jamais parmi les pays les plus actifs dans les douze domaines de notre échantillon. Face à l’Europe, une poignée de quatre pays, États-Unis, Chine, Japon et Corée du Sud, occupent très souvent les premières places du podium. Leur domination est d’autant plus frappante qu’ils concentrent systématiquement au moins la moitié des brevets déposés dans le monde et parfois jusqu’aux trois quarts (on ne tient compte ici que des brevets déposés dans au moins deux offices nationaux, autrement dit ceux qui ont une portée inventive reconnue et ne se limitent pas à un rôle purement défensif).

Lorsqu’on raisonne à l’échelle de l’Union européenne, on obtient des résultats plus encourageants : dans la quasi-intégralité des domaines technologiques étudiés, le rang mondial de l’Union européenne varie entre la première et la deuxième place du podium. Elle se distingue particulièrement dans le domaine des éoliennes en mer avec près des deux tiers des brevets déposés au cours de la décennie étudiée. Dans les autres domaines, l’Union européenne ne détient jamais plus de la moitié des brevets, contrairement aux États-Unis qui conservent une large avance dans les domaines de l’ordinateur quantique et de l’ARN messager. Il convient, par ailleurs, de souligner que le leadership de l’Union européenne tient essentiellement à celui de quelques pays, dont l’Allemagne qui tient le haut du pavé. La France ne joue pas de rôle significatif en la matière. En outre, on rappelle que la Corée ou le Japon peuvent parfois faire jeu égal à l’Union européenne toute entière.

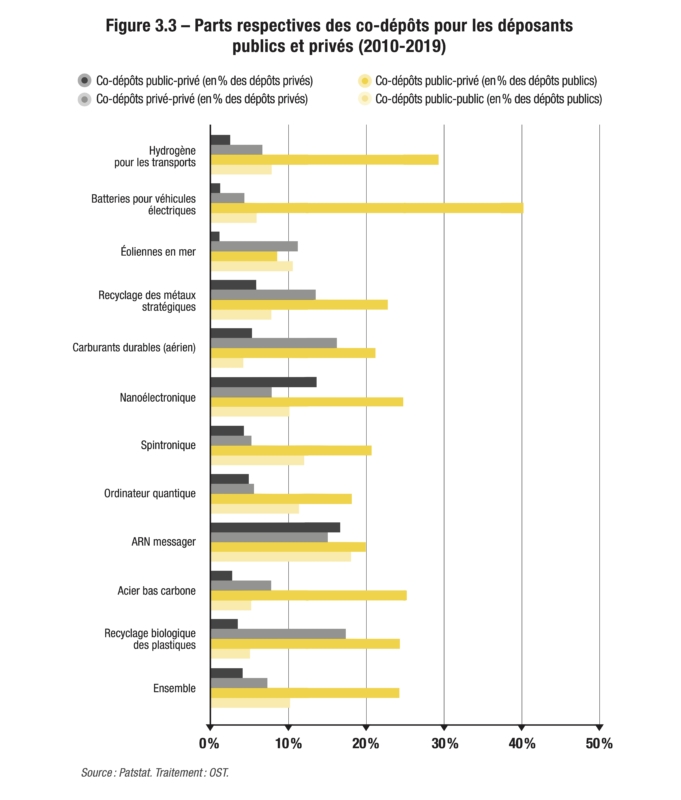

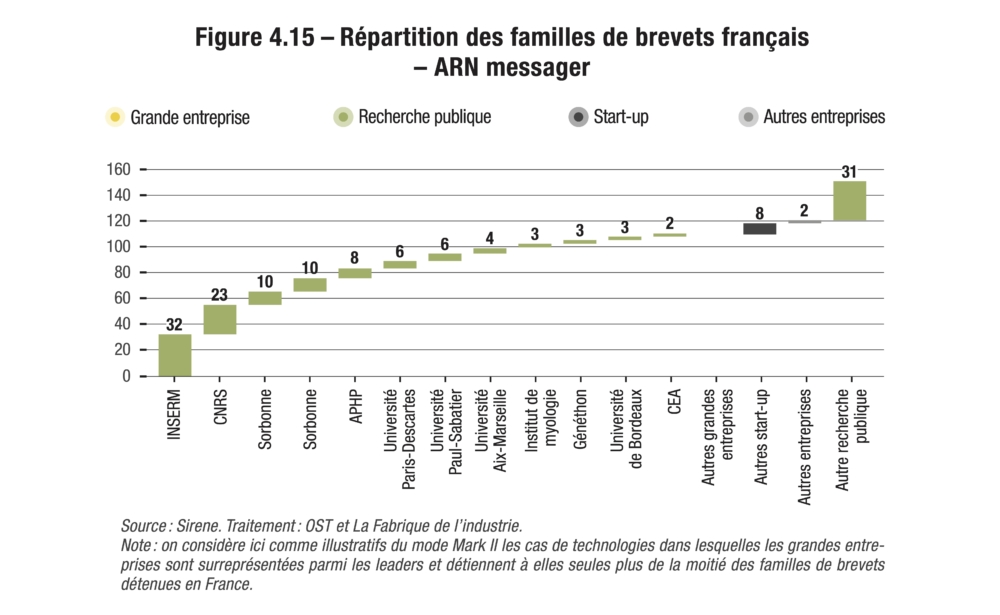

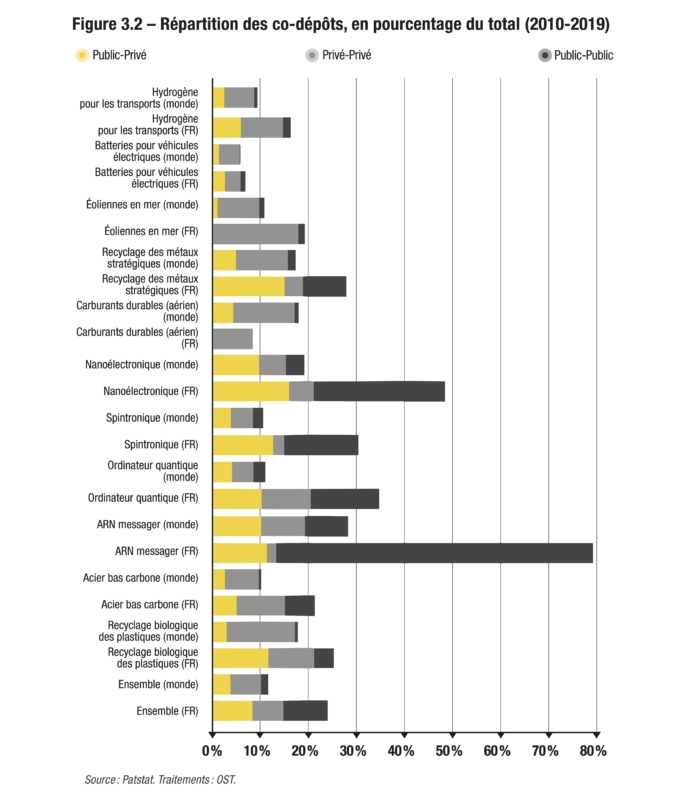

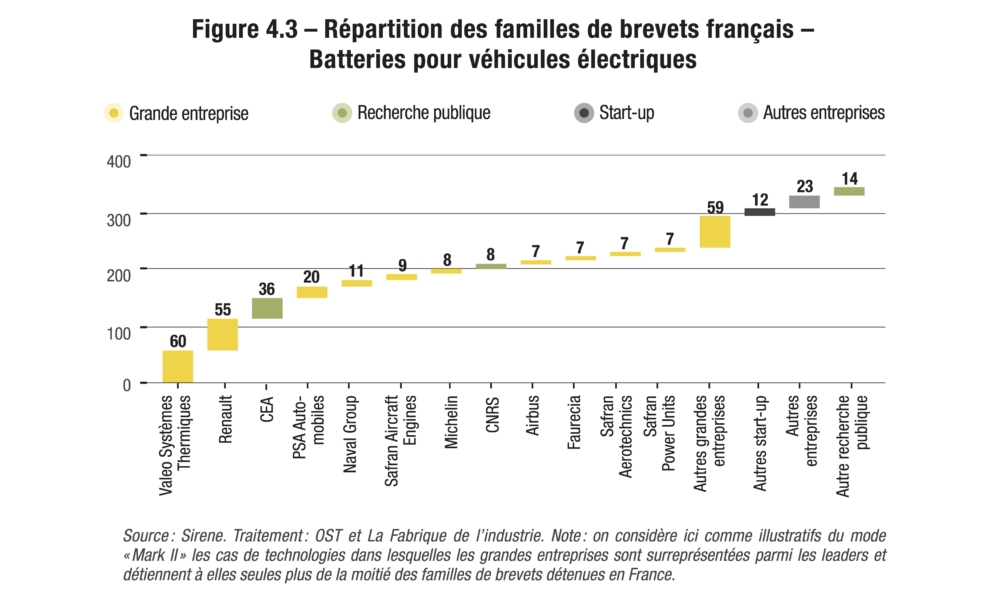

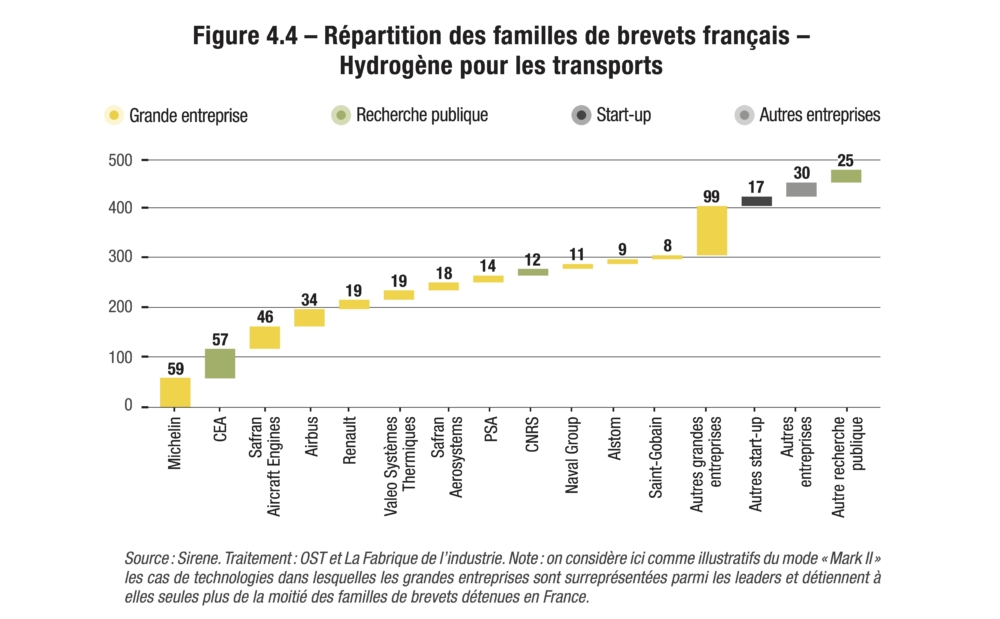

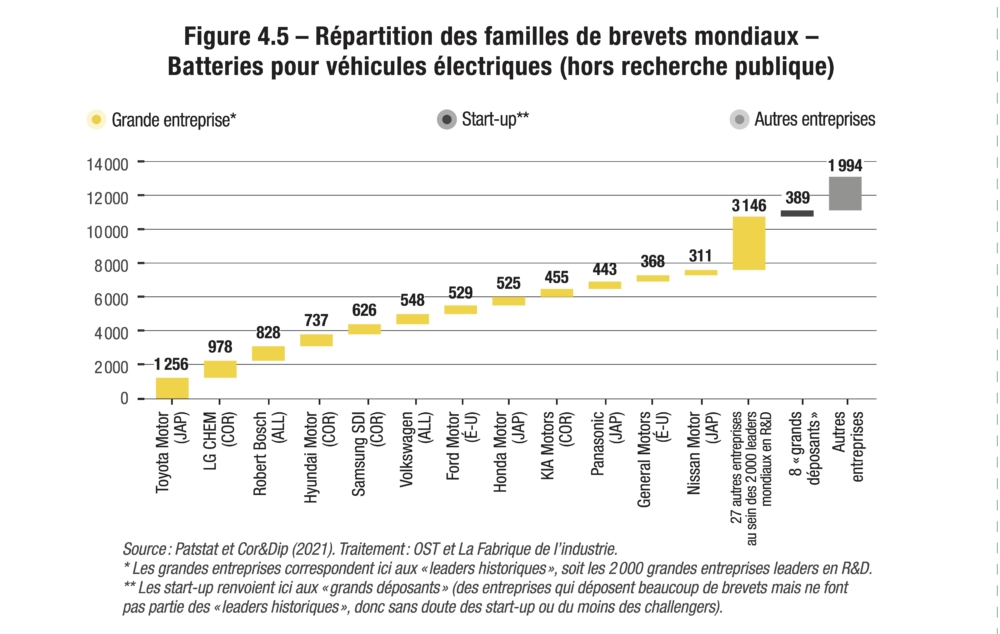

L’ouvrage étudie aussi les apports respectifs des acteurs publics et privés. Chaque année, la grande majorité des brevets relatifs aux innovations de rupture sont déposés par des entreprises. La recherche publique occupe très souvent une place modeste, où qu’elle soit dans le monde. Les cas les plus emblématiques de cette domination quasi exclusive des entreprises sont les batteries pour véhicules électriques et l’hydrogène décarboné : elles sont à l’origine de plus de 90 % des dépôts de brevets tout au long de la période étudiée, entre 2010 et 2019. À l’inverse, la recherche publique fait parfois figure de pionnière, à l’instar du domaine de l’ARN messager, où elle était à l’origine de la moitié des dépôts de brevets en 2010, pour n’en représenter plus qu’un tiers en 2019. Il est par ailleurs intéressant de noter que la recherche publique est relativement plus représentée parmi les déposants américains, chinois et, bien plus encore, parmi les déposants français.

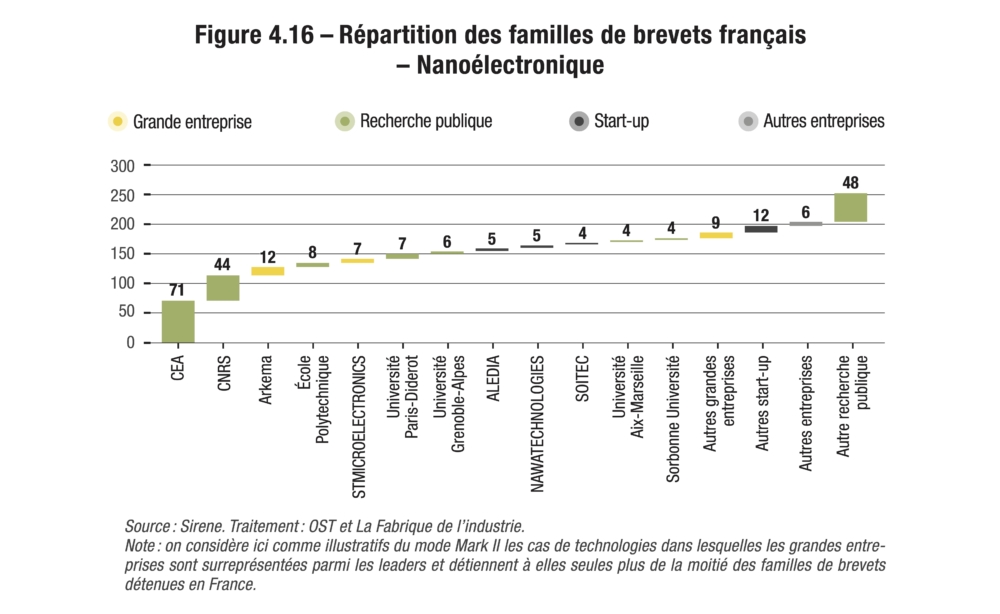

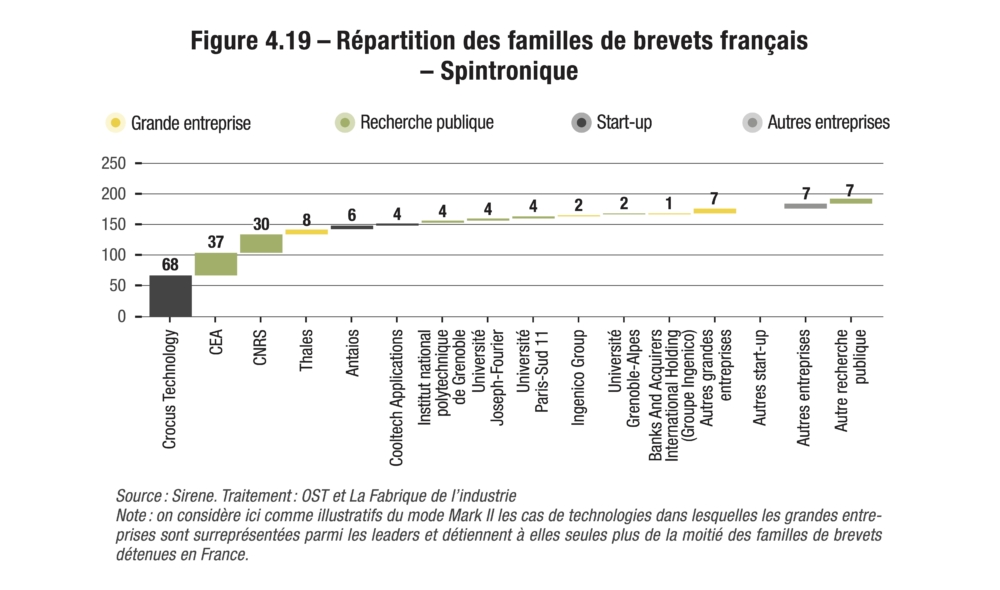

Ainsi, la recherche publique peut jouer un rôle incontournable dans l’initiation des innovations de rupture. Le cas français est particulièrement saisissant dans la mesure où le rang tenu par les laboratoires publics et les universités est nettement plus honorable que celui des entreprises. Parmi les sept technologies pour lesquelles nous disposons de données détaillées, les laboratoires français représentent entre 9 et 14 % de l’ensemble des brevets issus de la recherche publique dans le monde, ce qui les place le plus souvent au quatrième rang mondial, au troisième rang pour le photovoltaïque et au cinquième pour la spintronique. Il faut dire que la recherche publique française peut s’appuyer sur des établissements comme le CNRS ou le CEA, qui apparaissent souvent dans le trio de tête des déposants français, le CEA ayant la spécificité de réaliser une activité de recherche fondamentale tout en développant des liens étroits avec les entreprises. Pour autant, et c’est là que le bât blesse, la transmission de connaissances entre laboratoires publics et entreprises n’est pas suffisante. Par exemple, dans les domaines de l’ARN messager, de la nanoélectronique et de la spintronique, les dépôts de brevets en France sont quasi exclusivement le fait des laboratoires publics et des universités. L’objectif des pouvoirs publics est alors de trouver les meilleurs moyens d’encourager l’effort privé de R&D : renforcement de la recherche fondamentale, développement de nouveaux instruments visant à rapprocher les laboratoires des entreprises, encouragement à l’essaimage…

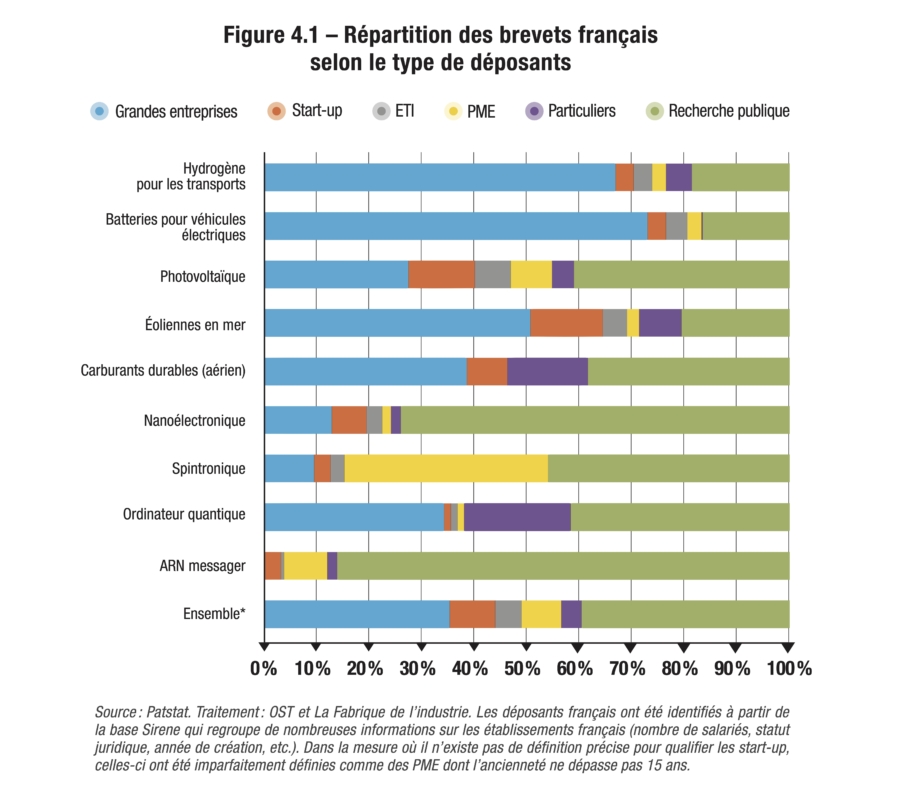

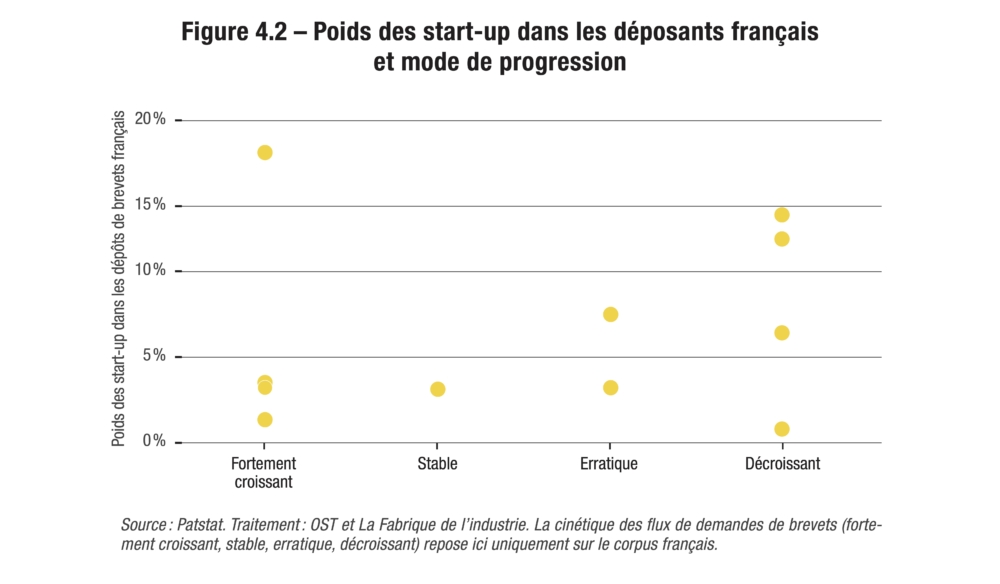

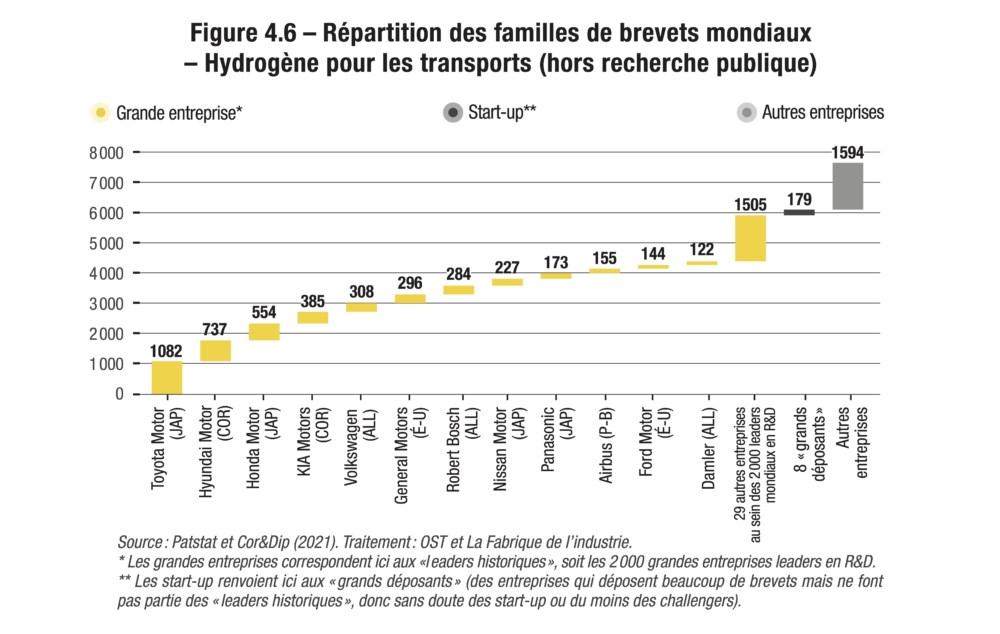

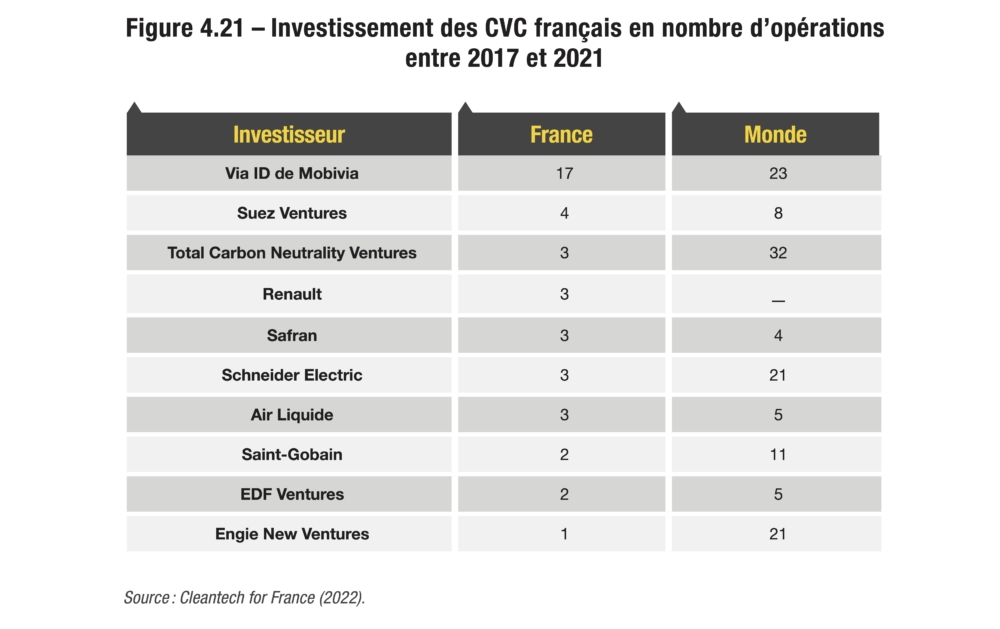

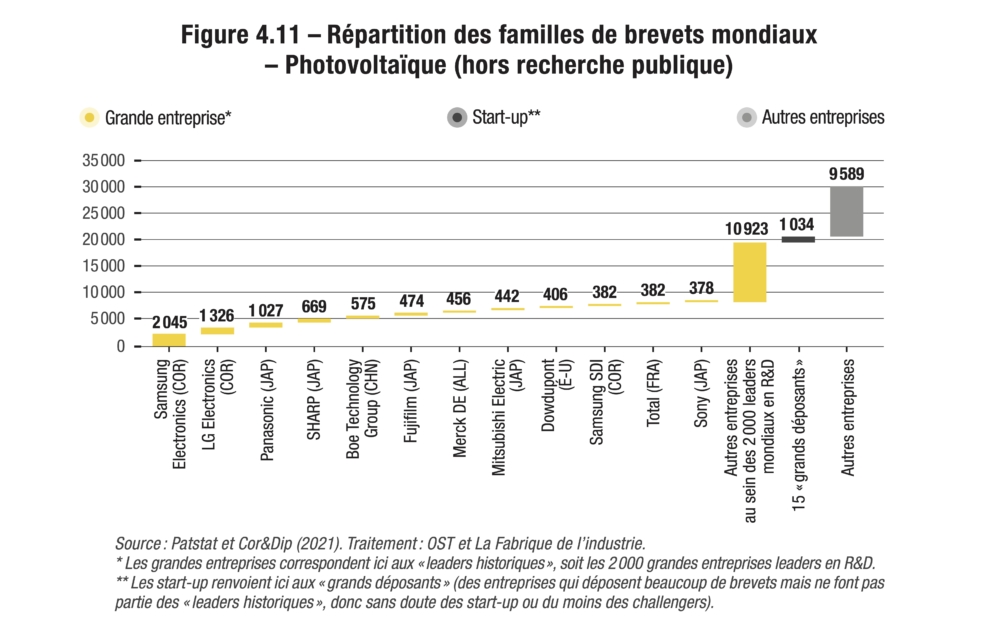

Cet ouvrage porte, pour finir, un regard sur les rôles respectifs des start-up et des grandes entreprises dans l’avènement des innovations de rupture. Depuis que la planète entière s’en est remise aux vaccins à ARN messager, il n’est en effet plus un seul secteur d’activité qui ne redoute de se faire tôt ou tard « désintermédier » par des start-up triomphantes. L’analyse bibliométrique montre en réalité que, d’un domaine technologique à l’autre, la dynamique d’innovation n’obéit pas aux mêmes schémas, et qu’elle ne se résume pas à une alternative entre les archétypes schumpétériens « Mark I » (dans lequel les innovations de rupture sont apportées par des nouveaux entrants de petite taille acceptant de prendre de gros risques) et « Mark II » (dans lequel les entreprises historiques maintiennent leur avance technologique en capitalisant sur leurs connaissances antérieures). En France, comme à l’international, les start-up comptent rarement parmi les principaux déposants de brevets sur les douze domaines ici étudiés. Certes, elles peuvent se distinguer dans certains domaines. Mais cela reste une situation assez minoritaire, qui ne s’observe d’ailleurs qu’aux États-Unis, en Chine et – bien plus modestement – en France, mais jamais en Corée, au Japon ni en Allemagne. Les grandes entreprises figurent donc très souvent comme les pourvoyeuses leaders d’innovations de rupture, dans tous les domaines et dans tous les pays… sauf en France.

Introduction

Pendant près de vingt ans, entre 1990 et 2010 environ, on a appelé « paradoxe européen » la difficulté manifeste avec laquelle les économies européennes tentaient de rattraper leur retard en matière de développement technologique et d’innovation au regard du leader historique américain, tandis que les laboratoires de recherche du Vieux Continent contribuaient honorablement à l’avancement des connaissances.

Cette idée selon laquelle nos performances technologiques ne seraient pas à la hauteur des capacités contributives de nos équipes scientifiques, toute controversée qu’elle soit, est un schème ancien que l’on retrouve non seulement comme pierre angulaire des politiques communautaires de R&D1 depuis le début des années 1990, mais aussi dans des déclarations politiques françaises bien antérieures encore (voir par exemple le discours de François Mitterrand en clôture des journées de travail sur la politique industrielle en novembre 19822).

Cela fait, par conséquent, au moins cinquante ans que les politiques européennes, et particulièrement françaises, reposent sur cette idée d’un retard par rapport aux grandes puissances mondiales en matière d’innovation. Par effet de vases communicants, plus la recherche publique est tenue pour excellente, plus la capacité des entreprises européennes à proposer au marché des solutions innovantes est jugée décevante au regard du poids économique de nos pays.

On notera que ce complexe d’infériorité se manifestait déjà bien avant l’entrée de la Chine dans l’OMC et son accès au statut de nouvelle superpuissance mondiale, et également avant la chute du bloc soviétique et la fin de la guerre froide, pendant laquelle les efforts publics de R&D étaient pourtant lourdement déterminés par des objectifs régaliens et, moins qu’aujourd’hui, par la recherche de débouchés économiques. À l’évidence, ce complexe n’a fait que se renforcer depuis. L’incapacité chronique à se doter d’un écosystème de start-up « à la bonne échelle » et, plus encore, l’inaptitude à faire émerger un « Google français » ou un « GAFAM européen » en sont restées les formulations les plus célèbres et les plus récurrentes.

Dans les mois qui ont suivi la pandémie de Covid-19, le triomphe planétaire de la société Moderna et du vaccin à ARN messager qui l’a propulsée, ajouté au succès, plus ancien et à peine moins rapide, de Tesla en matière de mobilité décarbonée, ont réactivé ce questionnement, en des termes légèrement renouvelés. Où donc les innovations de rupture naissent-elles aujourd’hui ? Et que peut-on dire des capacités respectives des grandes entreprises, des start-up et de la recherche publique, tout particulièrement en France, à apporter au marché les innovations de rupture dont il a besoin, face à l’urgence pressante de trouver des solutions industrielles aux problèmes posés par les transitions énergétique et numérique ?

Telles sont les questions auxquelles tente de répondre le présent ouvrage, sur la base d’un travail approfondi de bibliométrie de brevets et d’entretiens. Le premier chapitre est consacré à la constitution d’un échantillon de douze technologies témoins. Le chapitre 2 dresse une cartographie des principaux pays dans lesquels ces technologies de rupture sont développées, illustrant au passage un retard manifeste des pays européens. Le chapitre 3 se penche sur le rôle discret mais déterminant de la recherche publique dans l’émergence de ces technologies de rupture. Le chapitre 4, enfin, étudie les rôles respectifs des grandes entreprises et des start-up en la matière.

- 1. Green Paper on innovation. Document drawn up on the basis of COM(95) 688 final. Bulletin of the European Union Supplement 5/95.

- 2. Mitterrand (1982).

Les innovations de rupture : un ensemble hétérogène

Les ruptures peuvent survenir dans les technologies ou dans les usages

Technologie et innovation ne se recoupent que partiellement

L’objet de cet ouvrage est de comprendre où naissent les grandes disruptions technologiques3 de la décennie. La première étape consiste ainsi à se doter d’un échantillon témoin, pertinent et représentatif, de technologies qui pourront ensuite être analysées dans le détail.

Technologie et innovation ne sont certes pas synonymes. On appelle « technologies de rupture » des technologies ou des combinaisons de technologies qui se démarquent radicalement des technologies existantes, reposant souvent sur des investissements importants pour des marchés encore incertains et en début de développement4. L’innovation de rupture recouvre quant à elle un périmètre plus large, parce qu’elle ne se fonde pas nécessairement sur des technologies complexes : elle englobe à la fois des innovations de produit, de procédé et d’organisation qui bouleversent les usages et créent de nouveaux marchés5. Ainsi, des entreprises telles que Facebook ou Twitter ont transformé le marché sans être à l’origine d’une innovation technologique : elles ont au contraire tiré parti de technologies disponibles, quitte à intensifier leur effort de R&D par la suite. Réciproquement et par définition, une invention fût-elle technologique ou radicalement novatrice n’est appelée « innovation » qu’au moment où elle rencontre son marché, ce qui ne se produit pas toujours. Il n’y a donc pas de relation biunivoque entre les deux termes.

Pourtant, force est d’admettre que dans le secteur industriel, et plus encore dans l’industrie lourde, la performance technologique est souvent un préalable à l’innovation de rupture. Rappelons à cet égard que le secteur manufacturier français est à l’origine de l’essentiel des dépenses intérieures de R&D des entreprises (68 % en 20206), que la moitié de cet effort repose sur quatre branches seulement : les industries automobile (12 ٪), aéronautique et spatiale (10 ٪), pharmaceutique (8 ٪) et chimique (5 ٪). En particulier, les solutions industrielles innovantes qui concernent la transition énergétique (hydrogène vert, stockage d’énergie, acier bas carbone, etc.) requièrent souvent une longue phase de recherche et développement avant d’entrer sur le marché – bien plus longue que pour les solutions des services numériques purs.

C’est pourquoi étudier la dynamique des innovations de rupture émanant du secteur industriel revient à combiner les approches technology push et market pull. En d’autres termes, il s’agit de porter un intérêt aux produits qui relèvent à la fois d’une performance technologique, y compris lorsqu’elle n’est pas radicale, et d’un nouvel usage sur le marché7.

Une frontière ténue entre les innovations de rupture et les autres

Dans tous les cas, l’innovation dite « de rupture » s’oppose par définition même à l’innovation incrémentale. On peut avoir l’impression que la rupture a un caractère soudain, tandis que l’innovation incrémentale se produirait par amélioration continue de technologies ou de produits existants. Pourtant, comme le souligne Benjamin Cabanes, chercheur en sciences de gestion à Mines Paris – PSL, « la frontière est ténue entre innovation radicale et incrémentale » : un assemblage d’innovations incrémentales peut donner lieu à une rupture et, à l’inverse, l’innovation de rupture peut provoquer à sa suite une série d’innovations incrémentales.

Dans l’industrie plus que dans les autres secteurs, l’innovation est en effet souvent le fruit d’une lente accumulation graduelle de connaissances et implique une amélioration continue de produits avant que ceux-ci ne viennent disrupter le marché. Ainsi, le GPS (Global Positioning System) qui équipe aujourd’hui les téléphones et les voitures résulte de l’amélioration continue d’un système de positionnement par satellite utilisé initialement dans les premiers sous-marins nucléaires aux États-Unis. De même, dans le secteur automobile, certains systèmes d’aide à la conduite comme la technologie du start and stop, mécanisme d’arrêt et de redémarrage automatique du véhicule, ont bouleversé les habitudes de conduite et peuvent en cela être considérés comme une rupture. Aussi radicale soit-elle, l’innovation ne saurait donc être réduite à un « éclair de génie ».

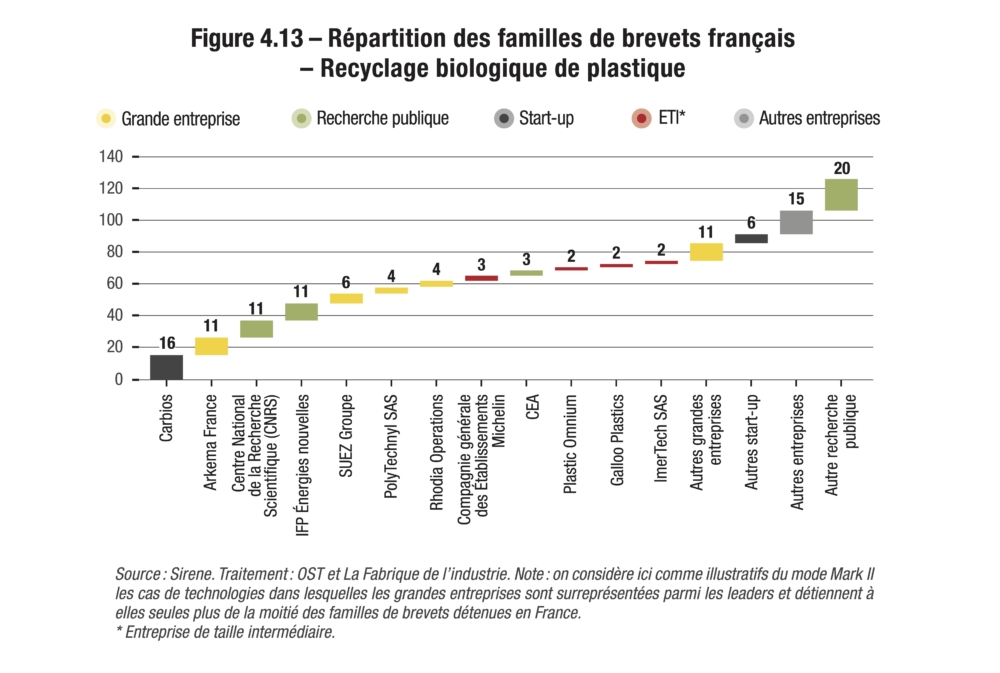

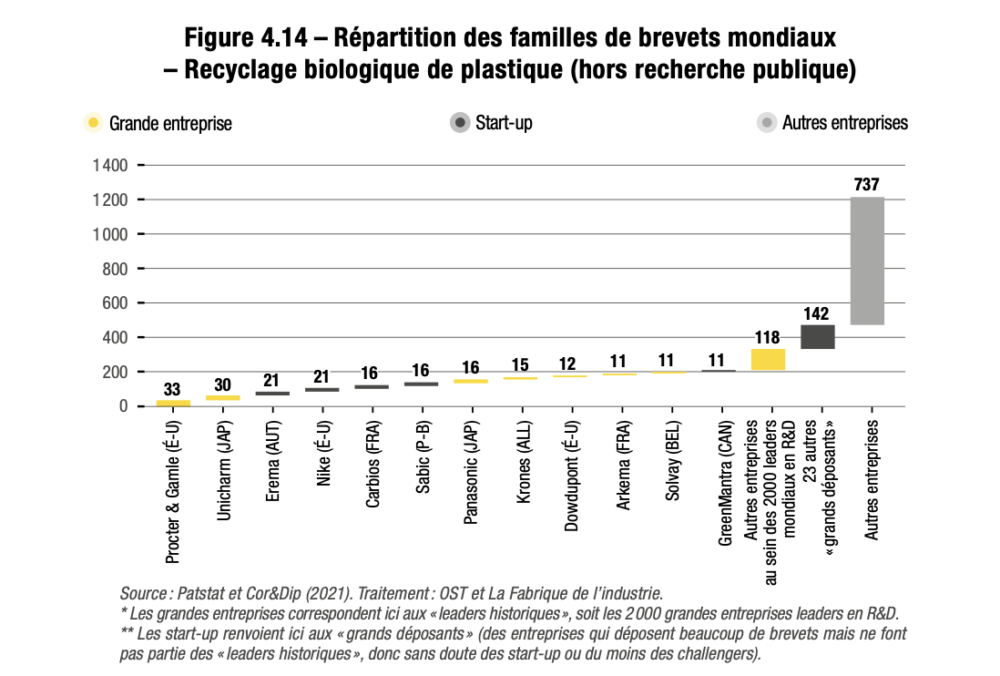

Le caractère radical d’une innovation peut aussi naître du croisement de plusieurs domaines. Selon le rapport Génération Deeptech de Bpifrance (2019)8, la maîtrise de l’interdisciplinarité est propice à l’émergence de nouveaux produits en rupture avec ceux du marché. À titre d’exemple, l’entreprise Carbios, seule entreprise au monde à faire du recyclage enzymatique de plastique, est, selon son dirigeant Emmanuel Ladent, « le mariage de deux sciences qui n’étaient pas destinées à se rencontrer : la biologie et la plasturgie ». Selon lui, « il fallait marier ces deux sciences pour que ça fonctionne ». Ainsi, on voit souvent émerger l’innovation de rupture à partir de projets pluridisciplinaires, organisés dans le cadre de partenariats entre laboratoires de recherche et entreprises.

Les politiques publiques de plus en plus guidées par les grands défis humains

La deuxième grande question soulevée au moment de constituer un échantillon de technologies témoins est de déterminer leur objet, leurs finalités. Depuis qu’elles existent sous leur forme contemporaine et institutionnalisée, soit à partir des années 1940, les politiques publiques de recherche et d’innovation sont réparties entre la poursuite d’objectifs régaliens, le soutien à la compétitivité des entreprises et la résolution de grands défis sociétaux (en plus naturellement de l’avancement général des connaissances et de la formation par la recherche)9. La liste de ces grands défis sociétaux a évolué d’une décennie à l’autre, mais on y retrouve depuis plusieurs années les transitions écologique et numérique, la santé, la sécurité alimentaire et la souveraineté technologique.

La conception des outils proprement dits permettant d’atteindre ces objectifs de manière sûre ou efficace a fait l’objet d’une très abondante littérature et de nombreux arrangements institutionnels : organismes généralistes, agences dédiées, grands programmes finançant des filières industrielles ou directement des opérateurs privés, soutien à la recherche fondamentale d’excellence, encouragement à l’essaimage de start-up à partir de laboratoires publics… Tout ou presque a été envisagé et défendu, dans tous les pays de l’OCDE, pour accélérer l’avènement d’innovations de rupture.

Ces modulations ont découlé à la fois de considérations endogènes sur la nature des connaissances et du progrès technique (cf. encadré ci-contre), et également d’une pression extérieure plus ou moins forte, de la part des autorités législatives ou de régulation, sur les dépenses publiques considérées comme acceptables10. Elles ont aussi été l’objet d’un débat qui n’a pas perdu en vigueur depuis : qui, des grandes entreprises, des start-up ou des laboratoires publics, doit être particulièrement soutenu pour sa contribution au développement de nouveaux marchés innovants ?

Tous les pays qui, il y a peu encore, rivalisaient de soutien à leur écosystème de venture capitalism dans l’espoir qu’émerge enfin un Google national sont en train de revoir leur panoplie d’outils de soutien à la recherche et à l’innovation, devant l’urgence des réactions attendues face au dérèglement climatique ou encore pour tirer les leçons de la pandémie mondiale de Covid-19. Ce n’est pas seulement qu’ils renoncent à privilégier les dispositifs neutres et transversaux comme le CIR ou les pôles de compétitivité ; c’est aussi qu’ils s’affranchissent graduellement de la contrainte, jusque-là impérative, de cantonner leurs interventions au cadre précompétitif pour ne surtout pas créer de distorsion sur les marchés. Les mêmes agences et ministères publics qui s’évertuaient à ne pas se rendre coupables de cherry-picking11 cherchent aujourd’hui par tous les moyens à relever le niveau d’ambition des programmes qu’ils subventionnent, quitte à aider les répondants à s’organiser de sorte que les transformations attendues adviennent « pour de vrai » et le moins tard possible.

C’est ainsi que des stratégies d’accélération ont été mises en place récemment dans de nombreux pays, y compris à l’échelle de l’Union européenne à travers les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC). En France, les cinq grands défis lancés en 2018 par le Conseil européen de l’innovation (CEI) illustrent eux aussi cette orientation politique : faire émerger de nouveaux marchés (market pull) en aidant les technologies – de rupture ou non – à répondre à des besoins (technology push). Plus important encore, la dernière version du programme d’investissements d’avenir (PIA4) comporte désormais une action « innovation dirigée », visant à accélérer l’innovation dans des secteurs et technologies jugés prioritaires (Larrue, 2023).

À la recherche des politiques d’innovation efficaces et sur mesure

À la fin des années 1980, c’est-à-dire à l’approche de la fin de la guerre froide et à l’aube de la révolution des technologies de l’information, Henry Ergas (1986) a ouvert la voie à la promotion des politiques de «diffusion», dont il a constaté qu’elles étaient plus efficaces et plus génératrices de richesse que les politiques orientées «mission» traditionnelles, dédiées aux grands objectifs régaliens. À cette époque, il n’était pas rare en effet de lire que des pays comme la France ou le Royaume-Uni dépensaient inutilement leurs ressources en entretenant des grands programmes technologiques militaires ou aérospatiaux, aux retombées économiques très incertaines, tandis que le Japon et l’Allemagne, que l’histoire avait privés de ces objectifs politiques, tiraient pleinement parti des effets diffusants de technologies transversales comme les TIC ou encore des révolutions attendues dans le domaine du vivant (Autret, 2001). En France, le développement de politiques d’innovation volontairement non ciblées comme le crédit impôt recherche (déplafonné en 2008) ou les pôles de compétitivité (2005) a découlé directement de cette réflexion. On notera que les débats en cours aujourd’hui sur le rétablissement nécessaire de notre souveraineté technologique et sur la mobilisation des politiques d’innovation pour faire face au dérèglement climatique consistent peu ou prou à refaire le chemin en sens inverse.

Voulant dépasser une formulation trop manichéenne de cette réflexion, Dosi (1982) puis Pavitt (1984) ont posé les bases de taxonomies sectorielles montrant que le changement technique évoluait à des rythmes et sous des formes spécifiques dans chaque secteur d’activité, notamment en raison d’arrangements institutionnels propres qui conditionnaient la génération, la circulation et l’appropriation des connaissances. Breschi, Malerba et Orsenigo (2000) ont complété ce travail en proposant l’idée de «régimes technologiques». Chacun de ces régimes, dont les spécificités tiennent notamment à des caractéristiques intrinsèques des sciences et des industries qu’il englobe, a vocation à être soutenu selon des modalités institutionnelles préférentielles : l’essaimage de start-up pour le logiciel et la pharmacie, les grands programmes verticaux pour le spatial, etc. Ces régimes technologiques se distinguent au premier ordre selon qu’ils se rapprochent de l’un ou l’autre des deux grands archétypes schumpétériens « Mark I » (celui où les outsiders jouent un rôle pionnier dans l’innovation, via le mécanisme de destruction créatrice) et « Mark II » (où ce sont au contraire les entreprises établies qui sont les plus innovantes, via le mécanisme d’accumulation de connaissances).

Un échantillon de douze innovations de rupture, représentatives de cette diversité

Douze innovations de rupture identifiées dans la littérature

C’est donc sur les innovations industrielles de rupture ainsi définies, et plus particulièrement les innovations orientées vers la résolution des transitions énergétique et numérique, que porte cette étude. Il s’agit de comprendre où elles naissent, par qui elles sont développées et appropriées, afin notamment de mesurer dans quelle mesure les grandes entreprises industrielles françaises y jouent toujours un rôle moteur.

Partant, la première étape a consisté à identifier, sur la base de documents stratégiques12 et d’auditions d’experts, un échantillon d’innovations de rupture qui présentaient de forts enjeux à la fois sociétaux et technologiques. Dans le secteur industriel, il existe une myriade de solutions qui répondent à ces deux critères et dont le caractère disruptif est déjà bien documenté, sinon avéré. Cette étude se concentre volontairement sur douze innovations de rupture, dont huit sont directement liées à la préservation de l’environnement et à la transition énergétique. En matière de transition bas carbone, certaines ont un caractère disruptif – puisqu’elles offrent un tout nouveau service – bien qu’elles ne s’appuient pas sur des technologies de pointe mais plutôt sur l’assemblage ou l’optimisation de technologies existantes. Par exemple, le développement de l’hydrogène vert dépend largement de l’optimisation de l’électrolyse, même s’il constitue une rupture dans les secteurs de l’énergie et de la mobilité, et qu’il mérite pour cette raison d’être suivi avec attention.

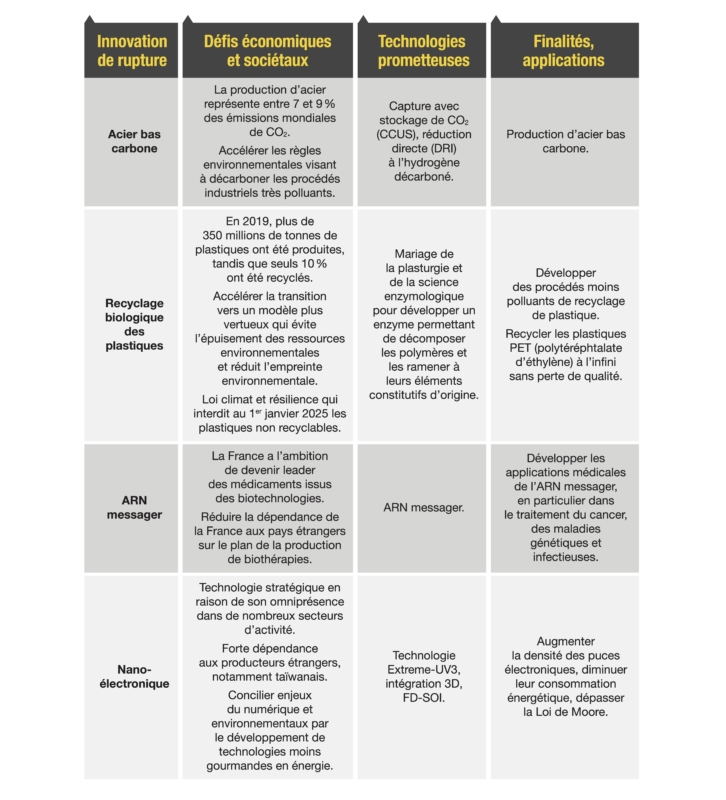

Chacune de ces douze innovations de rupture a fait l’objet d’une évaluation des enjeux économiques et sociétaux, des technologies prometteuses et des applications possibles (cf. figure 1.1).

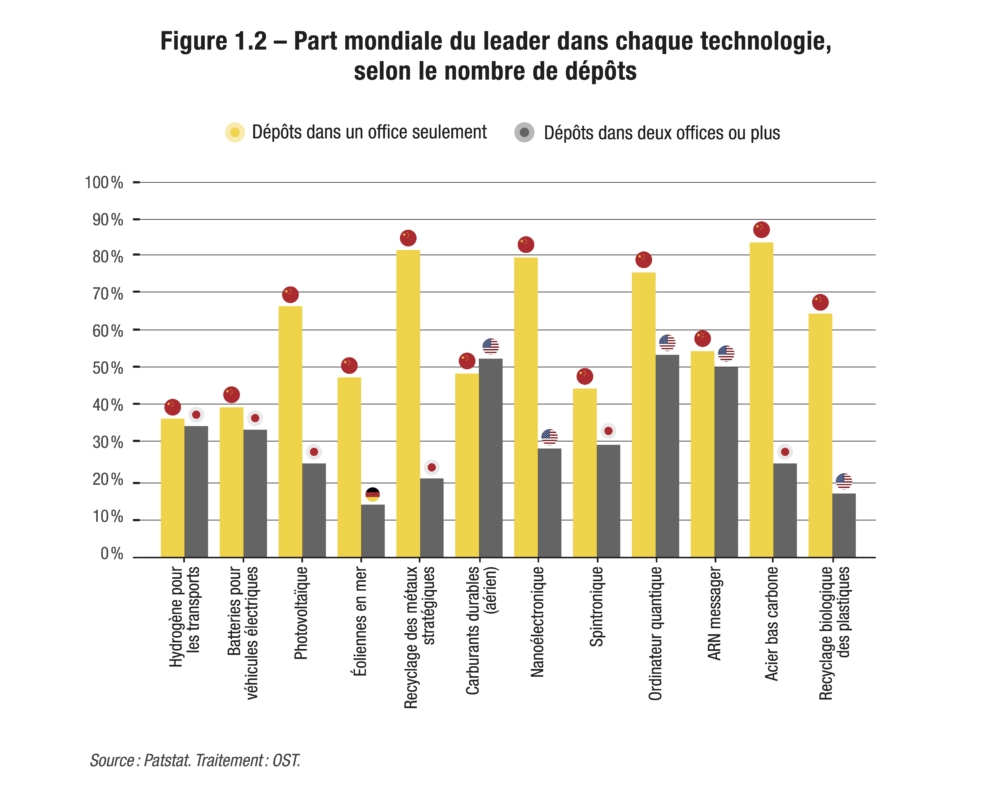

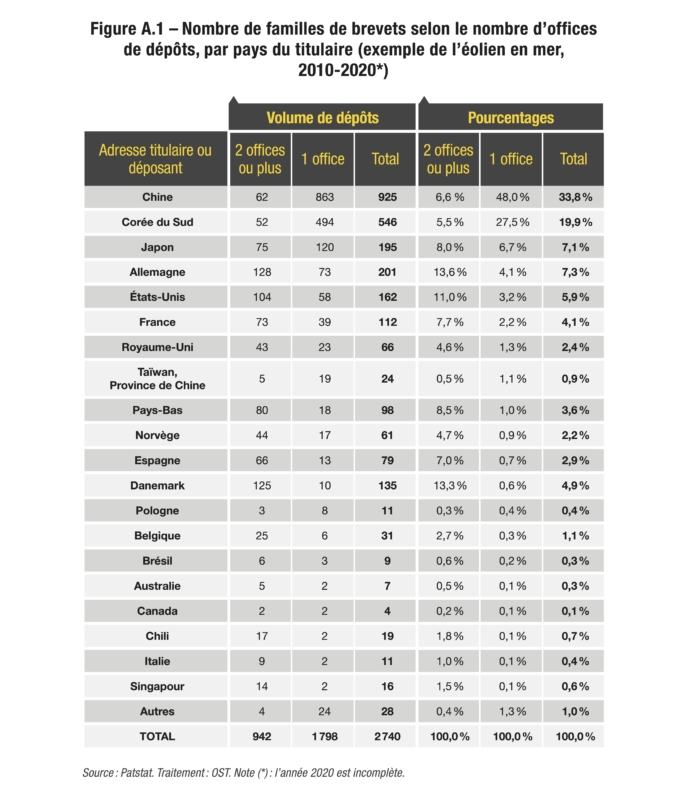

Une première mise en évidence des différents régimes technologiques

Sur chacune de ces douze innovations de rupture, un travail de bibliométrie de brevets a été réalisé par l’Observatoire des sciences et techniques (cf. méthode détaillée en annexe). Il est important de noter, pour la bonne compréhension des éléments à suivre, que ne sont comptabilisées ici que les familles de brevets13 ayant été déposées dans au moins deux offices nationaux ou internationaux. L’application de ce filtre permet d’écarter les brevets principalement défensifs (très abondants en Chine notamment), dont l’objet est surtout d’ériger une barrière juridique à l’entrée du marché même quand l’innovation est de faible valeur, et de ne considérer que les brevets offensifs, qui prétendent effectivement préparer la diffusion internationale d’une technologie importante. C’est une première précaution adoptée pour traiter de statistiques significatives. En pratique, la Chine, qui domine très largement le classement mondial des dépôts de brevets dans un office seulement, quelle que soit la technologie étudiée, s’efface au profit de pays de l’OCDE si l’on applique ce filtre qualitatif (cf. figure 1.2).

La deuxième précaution, qui s’ajoute à la première, consiste à sélectionner scrupuleusement des corpus de brevets qui portent effectivement sur les douze innovations de rupture retenues au sein de l’échantillon. Cette sélection est réalisée par la combinaison de filtres sur les classes de brevets (voir annexe 1) et par l’application de mots-clés. Cela représente un lourd travail d’expertise, revenant pratiquement à constituer « à la main » les corpus de brevets pertinents, de manière à ne traiter effectivement que de ruptures technologiques. C’est une des plus-values scientifiques de la présente contribution.

Il n’en reste pas moins que le choix de recourir à la bibliométrie de brevets pour apprécier le développement d’un petit nombre de technologies est un parti-pris méthodologique, qui emporte avec lui plusieurs hypothèses qu’il faut avoir présentes à l’esprit. Depuis les premiers pas de cet outil de mesure (Narin et al., 1984), la bibliométrie de brevets a connu d’amples développements et raffinements, toujours accompagnés d’une discussion sur ses possibilités et ses limites, comme le résume la bibliomètre Yoshiko Okubo (1997) dans un rapport de synthèse publié par l’OCDE (cf. encadré ci-dessous).

De l’usage de la bibliométrie de brevets (Okubo, 1997)

Utilité

«On peut utiliser le comptage des brevets pour identifier la place d’une invention et le rôle de chaque inventeur dans la mise au point de nouvelles techniques ; c’est donc une mesure de l’activité novatrice et de la capacité technologique à l’échelle des nations et des branches et entreprises industrielles. Les premiers travaux d’utilisation des statistiques sur les brevets, en tant qu’indicateurs de la S-T, ont porté sur des objets bien identifiés, des molécules par exemple. Par la suite, on a mesuré des technologies en compétition les unes avec les autres, ainsi que le niveau d’invention de pays en compétition autour d’une invention majeure.»

Limites

« La propension des industriels à breveter leurs inventions varie selon la branche industrielle et d’une entreprise à l’autre; un certain nombre d’améliorations technologiques majeures n’aboutissent pas à des brevets. De même, la “qualité” des brevets n’est pas systématiquement du même niveau; les brevets n’ont pas la même signification en termes d’innovation technique et d’avenir économique. Il n’est donc pas recommandé de comparer des dépôts de brevets pour diverses technologies ou différents secteurs industriels. Cependant, dans un domaine macroscopique bien déterminé, celui des pays par exemple, on peut entreprendre des comparaisons. En dépit des limites qu’ils présentent, les brevets sont et seront de plus en plus utiles comme source d’informations pour une mesure approximative de l’innovation. »

En résumé, cet outil de mesure n’aurait pas été pertinent dans certains domaines techniques (notamment le logiciel) mais il s’applique bien aux douze technologies de notre échantillon. Ajoutons que les résultats de la recherche publique ne se traduisent pas nécessairement par des dépôts de brevets. Le décompte de brevets est donc, par construction, un outil de mesure partiel et partial qui surpondère le poids des entreprises dans l’émergence des innovations. Par ailleurs, il faut se garder de comparaisons hâtives entre technologies, qui ont chacune leurs caractéristiques propres, aussi bien dans le développement général des connaissances que dans l’appropriation de certaines d’entre elles sous forme de brevets : les écarts relevés dans les volumes de brevets ne traduisent pas exclusivement les importances respectives, ni même les potentialités de transformation des technologies, mais également des différences intrinsèques de manifestation du progrès technique dans ces champs d’activité.

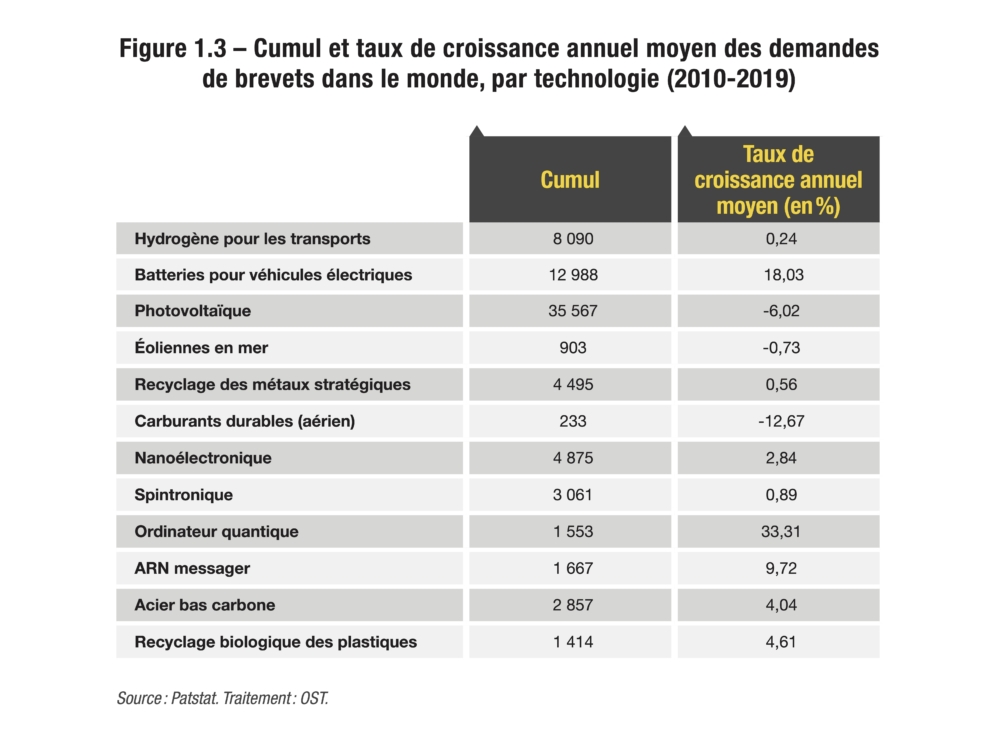

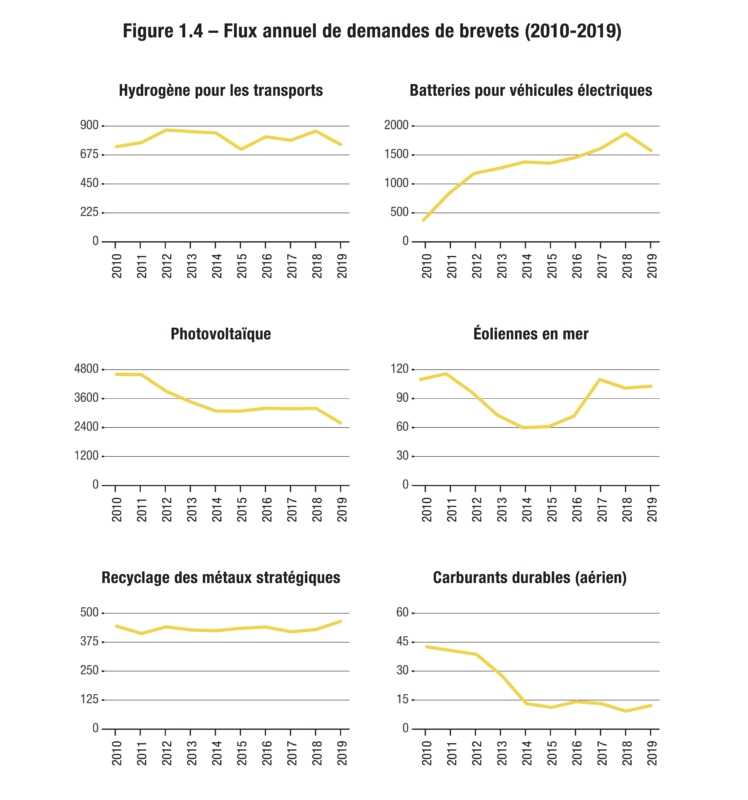

Précisément, et en toute première observation, la mesure des flux annuels de demandes de brevets14 dans le monde permet de confirmer l’existence de régimes technologiques très différents. D’une part, le nombre de brevets déposés par les acteurs économiques pour chacune de ces technologies varie grandement : de 23 par an en moyenne pour les carburants aériens durables à plus de 3 500 par an pour le photovoltaïque, sur la période 2010-2019 (cf. figure 1.3).

D’autre part, la cinétique de ces flux de demandes est elle aussi très variable (cf. figures 1.4). Certaines de ces technologies ont connu, au cours de la décennie 2010- 2019, une croissance très forte ; d’autres une croissance plus modeste à la limite de la stabilité ; d’autres encore des fluctuations plus saccadées ; et d’autres enfin une réduction, voire une quasi-extinction du flux de demandes.

- 3. Tout au long de cette étude, les termes » innovation de rupture », « innovation radicale » ou encore « disruption technologique » seront utilisés de façon indifférenciée.

- 4. Source : Conseil de l’innovation.

- 5. Dans son livre publié en 1997, The Innovator’s Dilemma, Christensen distingue deux types d’innovation : l’innovation de rupture vers le bas du marché et l’innovation de rupture vers de nouveaux marchés. Nous nous concentrons ici sur la seconde. Plus tard, dans son ouvrage publié en 2013, The Innovator’s Solution, il considère que c’est moins la technologie que l’usage qui a un effet de rupture.

- 6. Source : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DGRI-DGESIP (2023).

- 7. Partant de cette définition, les innovations de rupture issues du numérique (Facebook, Doctolib, BlaBlaCar, etc.) sont exclues du champ d’analyse puisqu’elles ne sont pas à l’origine d’une innovation au sens technologique du terme.

- 8. Disponible en ligne sur le site de Bpifrance.

- 9. Larédo et Mustar (1994).

- 10. Voir, par exemple, les débats parlementaires périodiques sur les limites à imposer au crédit impôt recherche (CIR) pour stimuler l’innovation tout en limitant les effets d’aubaine, ou encore la pression de la Commission européenne pour encadrer très strictement les aides de l’Agence de l’innovation industrielle créée en 2005 (Djelalian et Neale-Besson, 2006).

- 11. Le principal reproche adressé aux politiques d’innovation verticales trop volontaristes (comme aux politiques industrielles d’ailleurs) est qu’elles demandent au décideur de se substituer à la «main invisible du marché» et de décider par avance des entreprises et des solutions techniques que le marché devrait privilégier. Cette décision nécessairement prise en situation d’information imparfaite est à la source de distorsions. Au mieux, selon les détracteurs de ces politiques, la solution retenue par les autorités s’avère sous-optimale (Concorde, Minitel…) ; au pire, elle se conclut assez vite par un échec et un gâchis d’argent public (Landier et Thesmar, 2014).

- 12. Notamment le rapport dit rapport Potier publié en février 2020 (Faire de la France une économie de rupture technologique) et le rapport de la Direction générale des entreprises (DGE) (Technologies clés 2020).

- 13. Une famille de brevets est une collection de demandes de brevets qui couvrent le même contenu technique ou un contenu technique similaire. Au sein d’une famille, les demandes sont reliées entre elles par des revendications de priorité. Source : epo. org.

- 14. Il peut s’écouler de cinq à huit ans entre la demande de brevet déposée par un acteur économique et sa délivrance définitive par l’office sollicité. Pour traiter des données aussi actuelles que possible, la bibliométrie porte usuellement sur les statistiques des demandes et non sur les brevets effectivement délivrés.

L’Asie et les États-Unis dominent les dépôts de brevets de manière écrasante

La France et les autres pays européens largement absents du palmarès

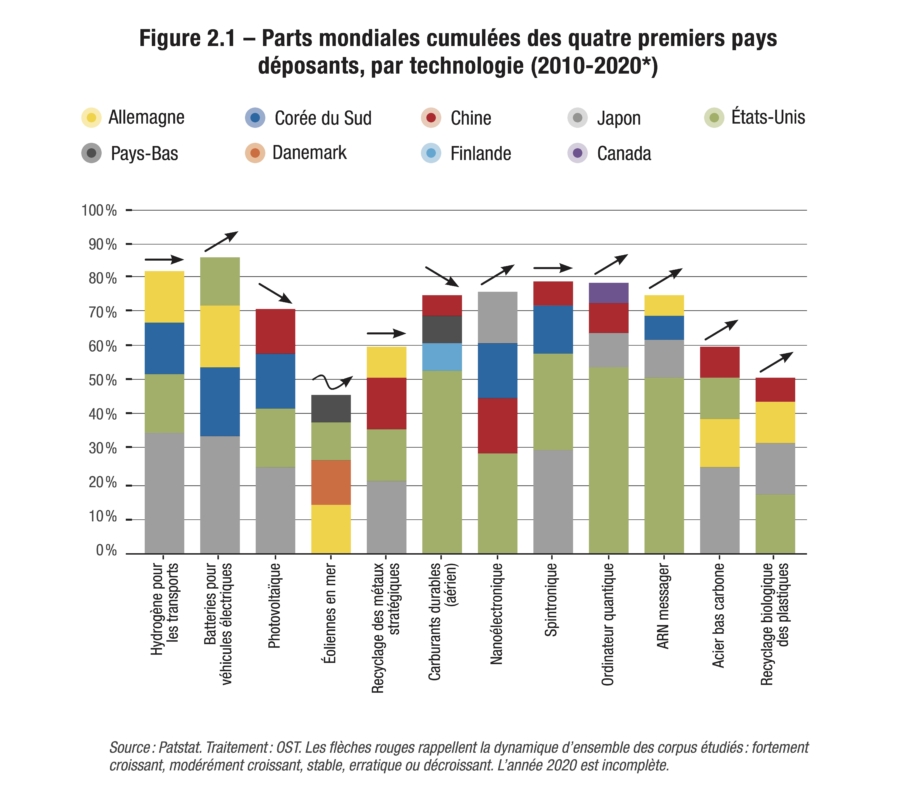

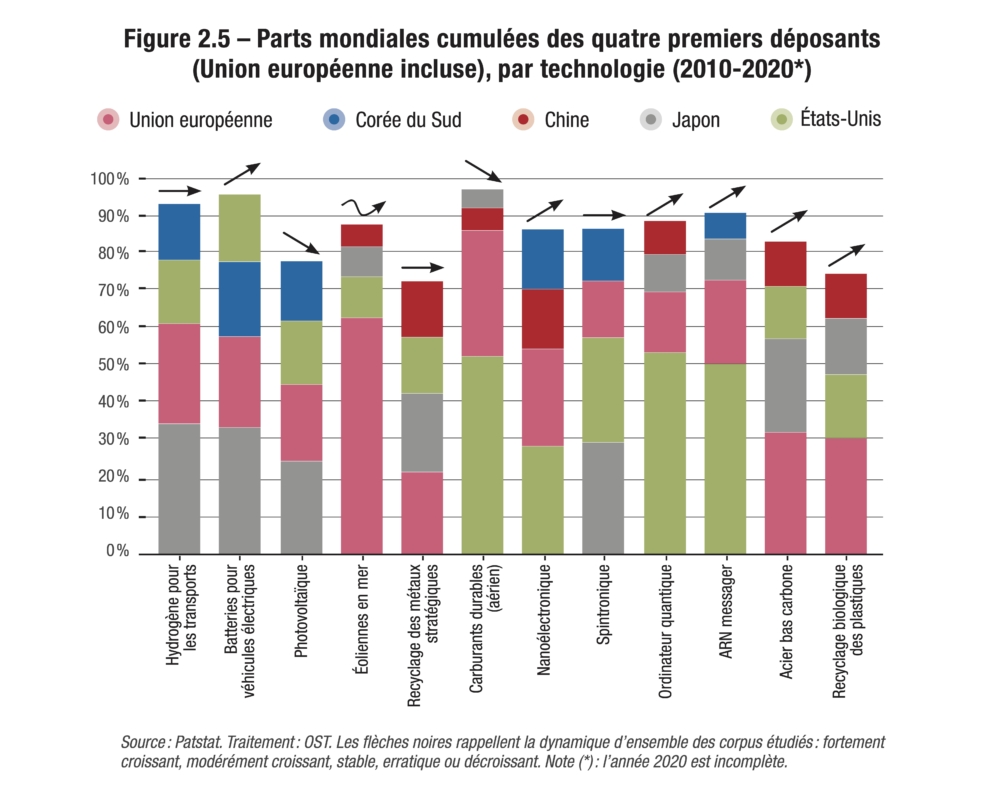

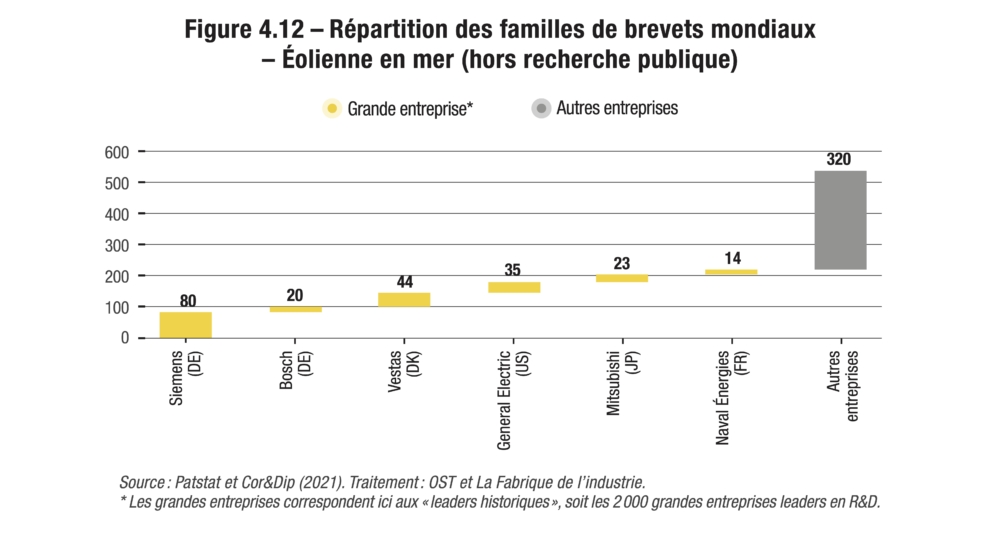

S’il est une caractéristique commune à toutes ces technologies, c’est que les dépôts de brevets sont très concentrés dans un petit nombre de pays. Si l’on fait exception du domaine des éoliennes en mer (on verra que ce secteur diffère du reste de l’échantillon en de nombreux points), les quatre premiers déposants détiennent toujours au moins la moitié des brevets déposés dans le monde. Dans six cas sur douze, ils en détiennent même au moins les trois quarts (cf. figure 2.1).

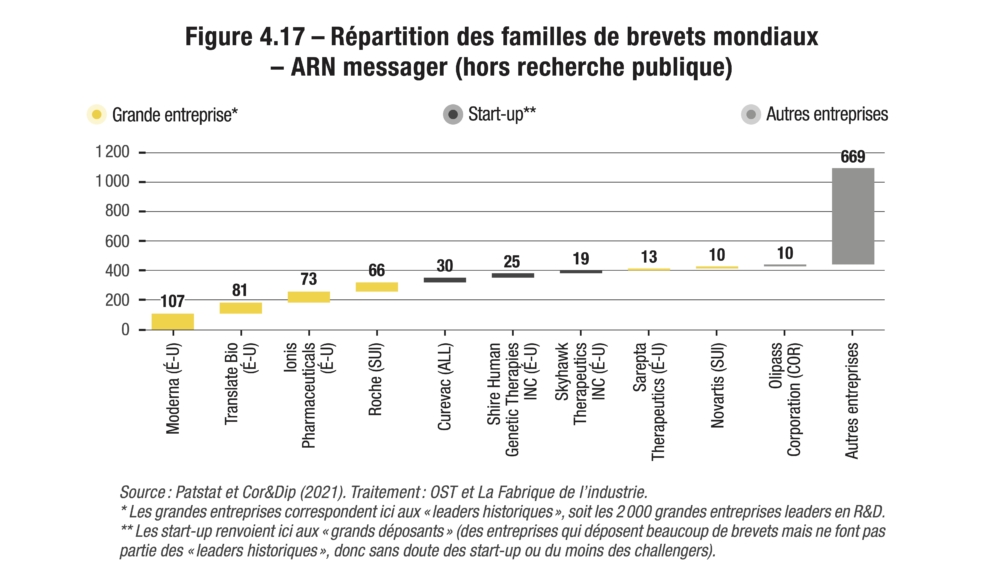

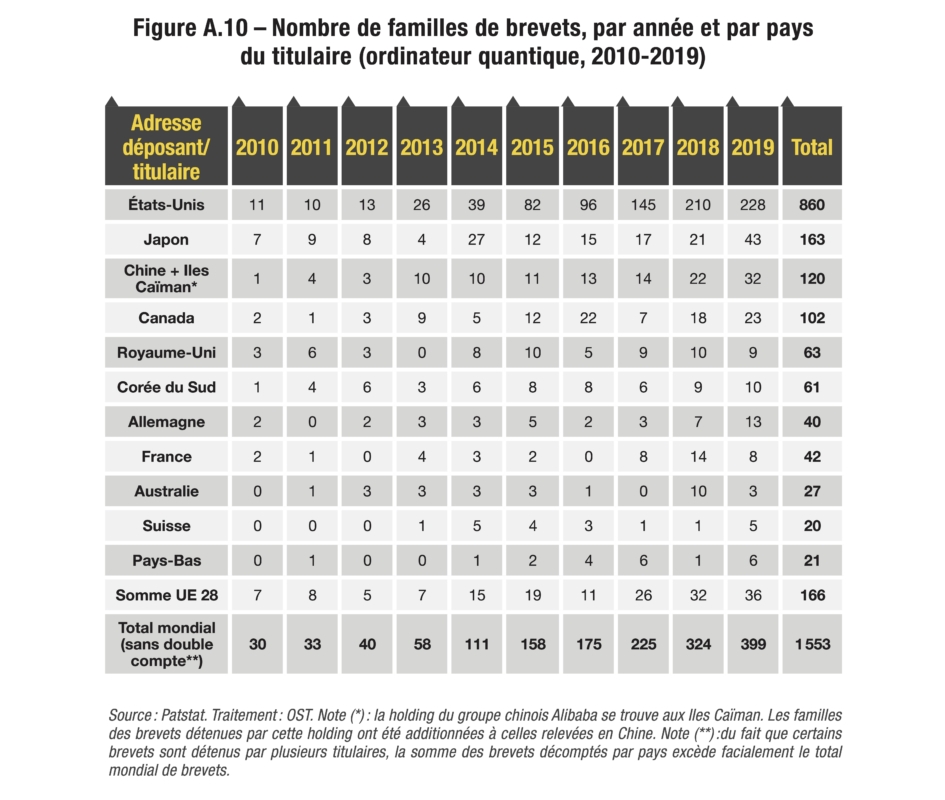

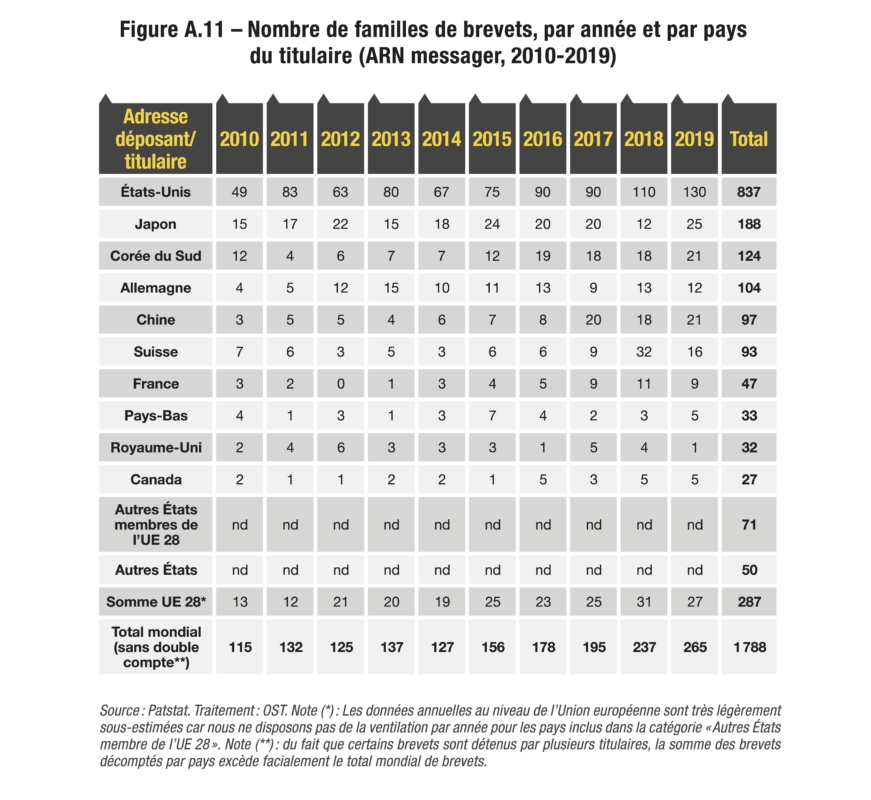

Il est encore plus frappant de constater que ce sont souvent les mêmes pays qui occupent les premières places du podium. Dans trois cas, plus de la moitié des brevets mondiaux sont détenus par un déposant américain, conférant aux États-Unis une très large avance sur tous les autres pays : il s’agit des agrocarburants pour l’aviation, de l’ordinateur quantique et de l’ARN messager. Dans ces deux derniers cas, la domination américaine est d’autant plus frappante qu’elle concerne des secteurs en très forte expansion (au sens où le nombre de brevets déposés croît très vite d’une année sur l’autre).

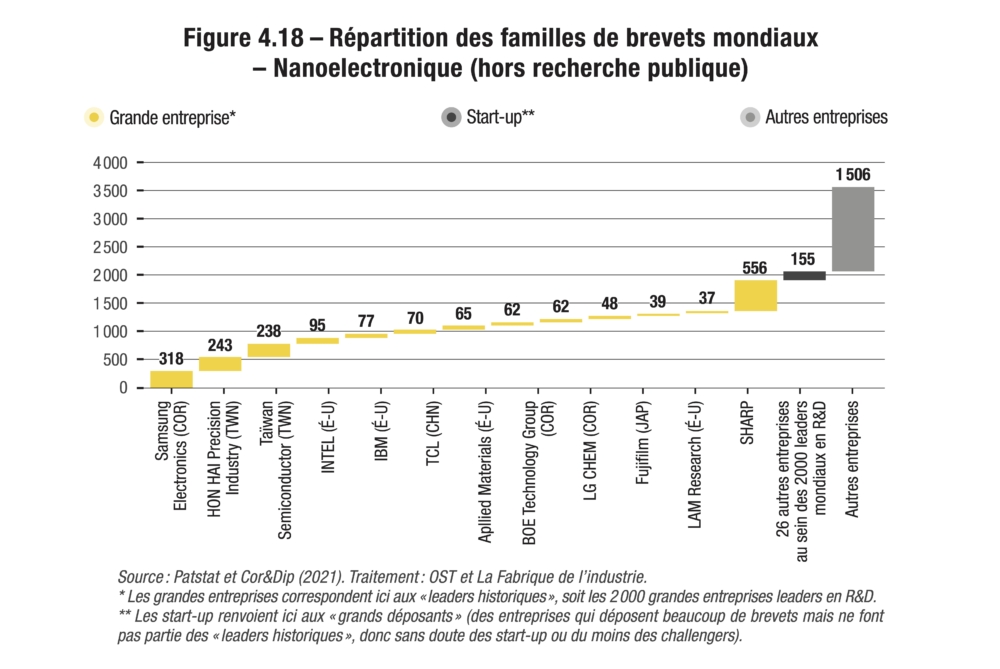

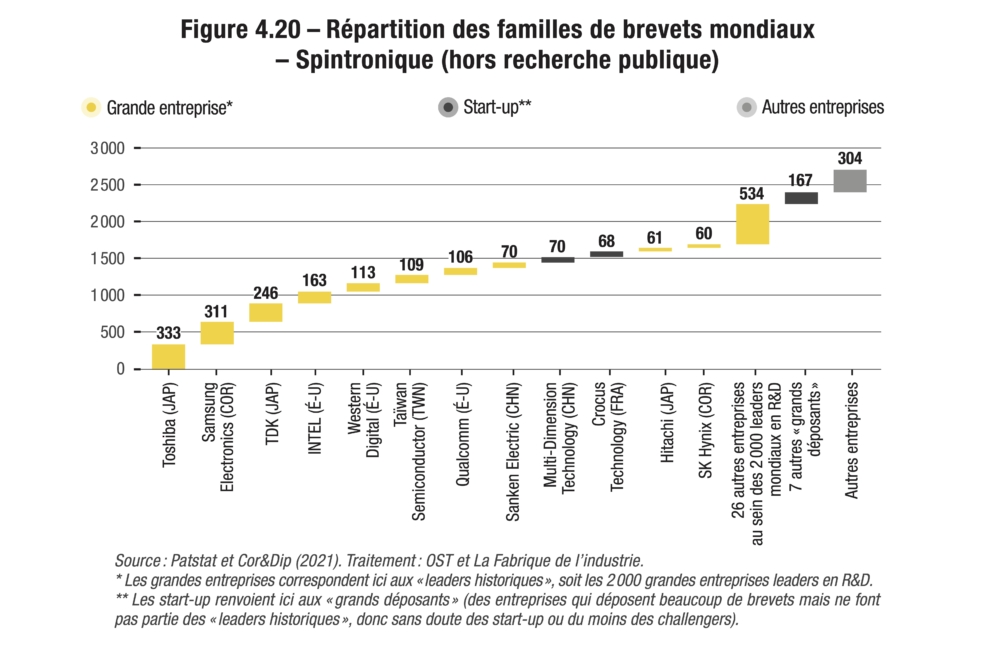

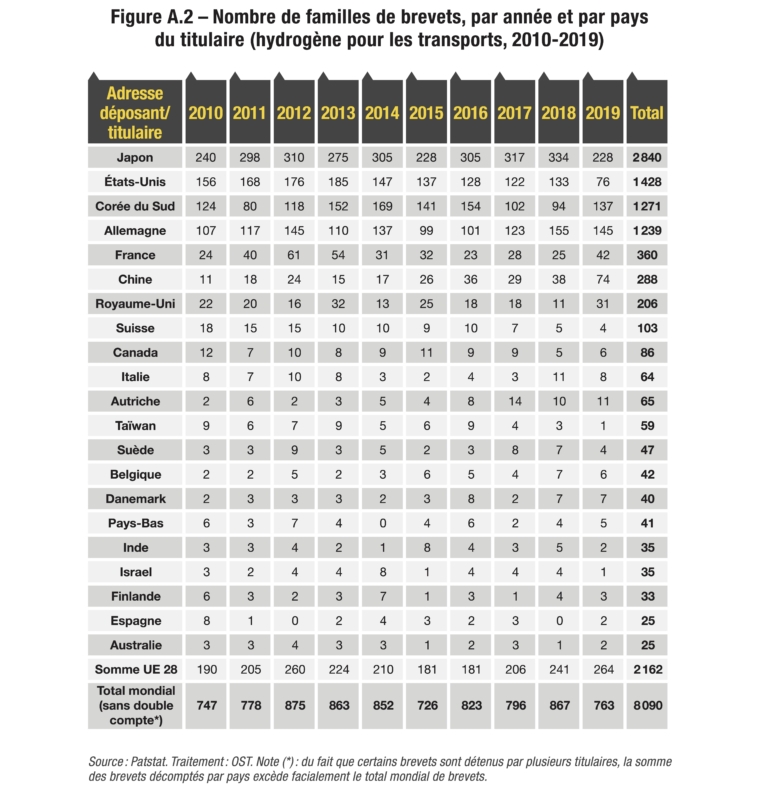

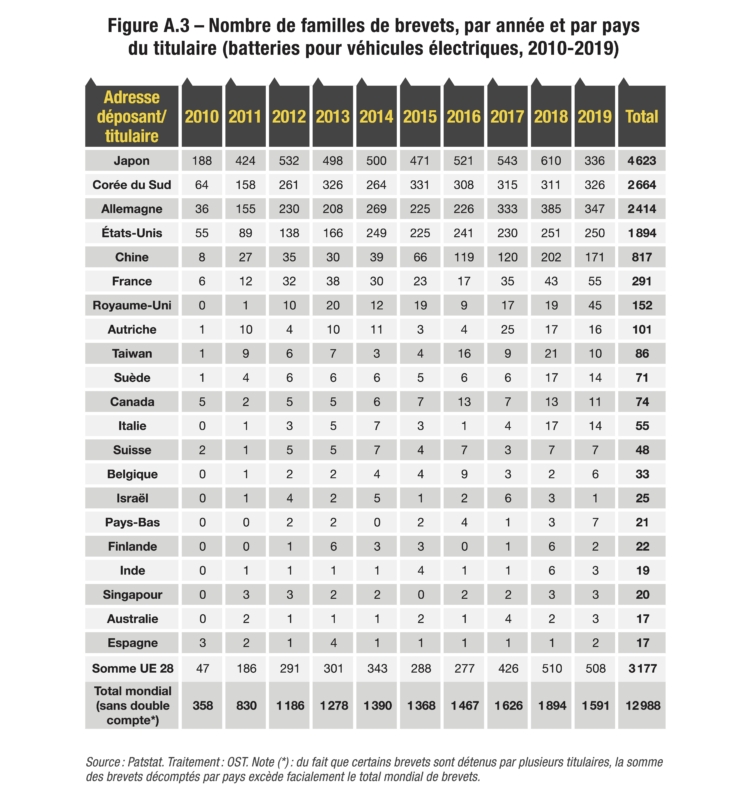

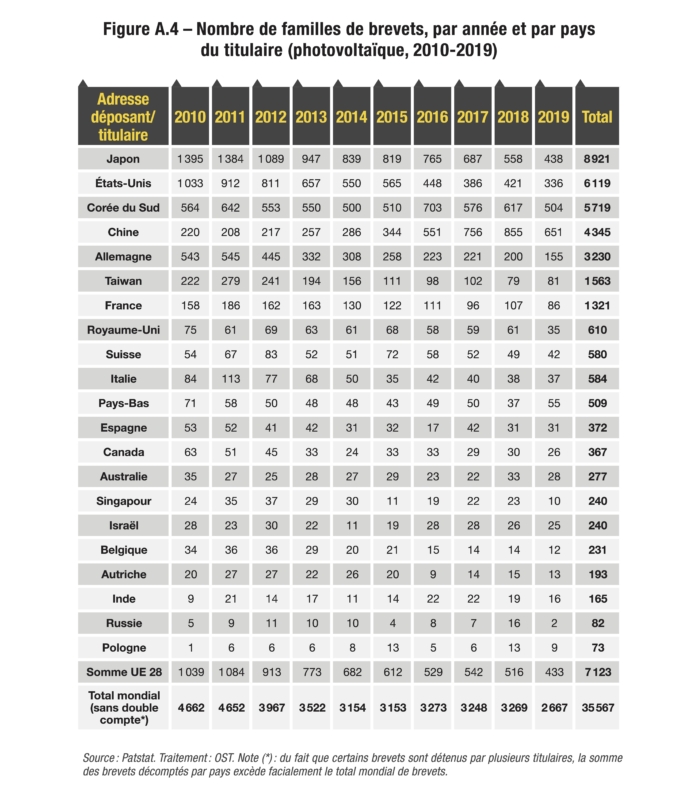

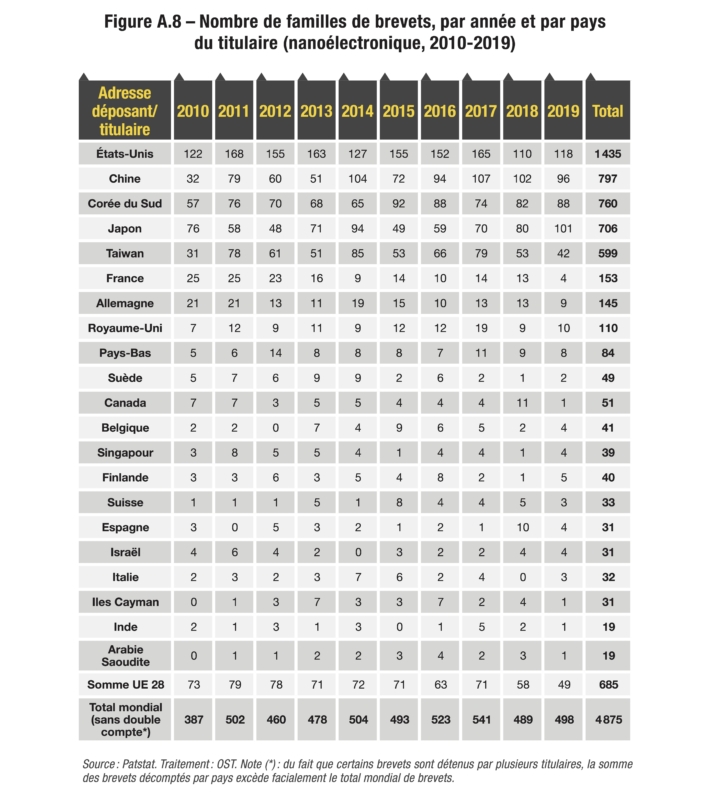

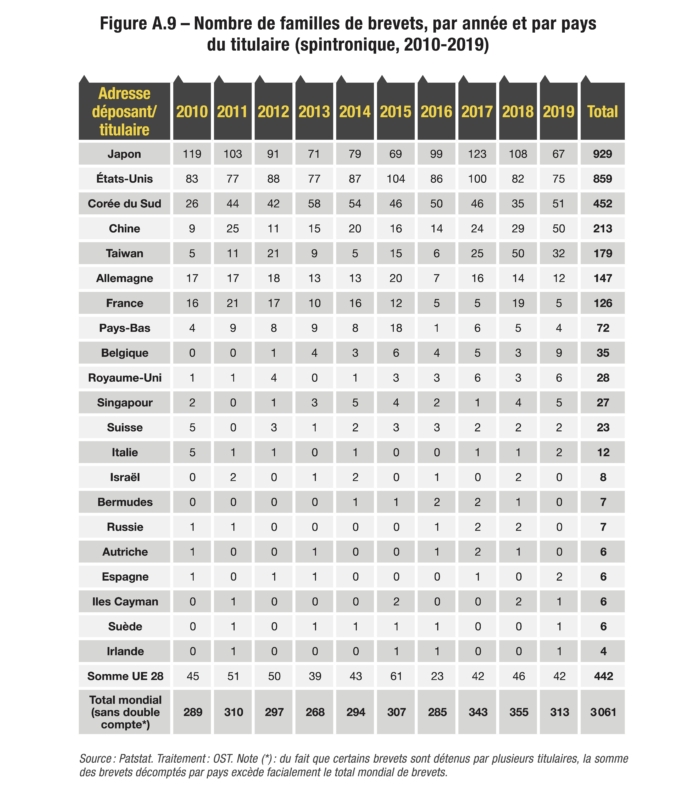

Pour quatre autres technologies, ce sont au contraire des déposants localisés en Asie, et plus précisément au Japon, en Corée et en Chine (ces trois pays étant de toute façon omniprésents sur 11 des 12 podiums), qui détiennent au moins la moitié des brevets mondiaux déposés dans la décennie étudiée : il s’agit de l’hydrogène pour les transports, des batteries pour véhicules électriques, du photovoltaïque et de la spintronique. À un point de pourcentage près, on pourrait également le dire de la nanoélectronique.

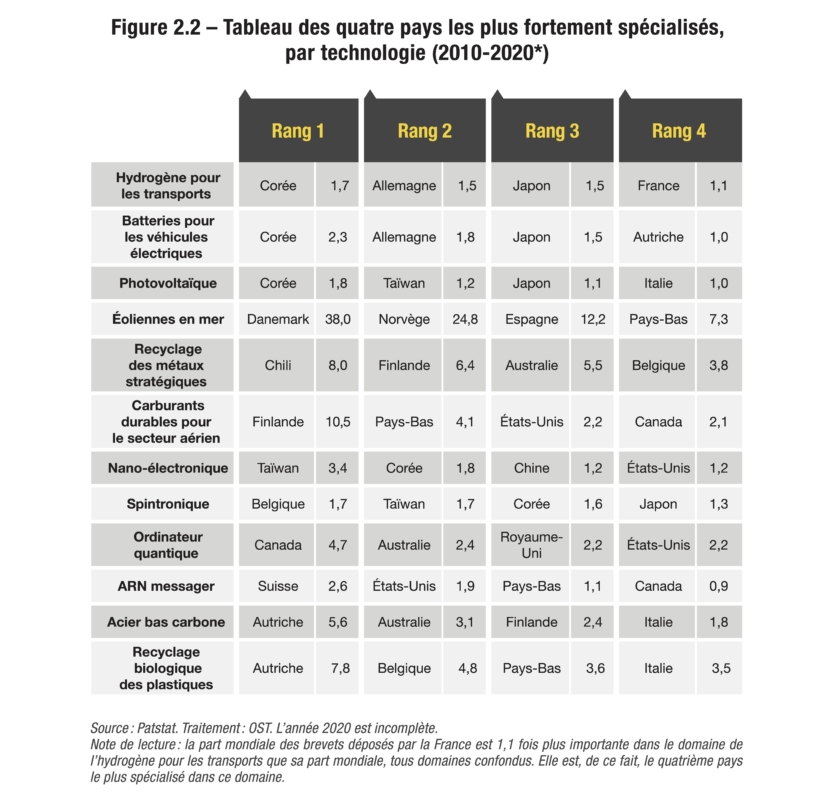

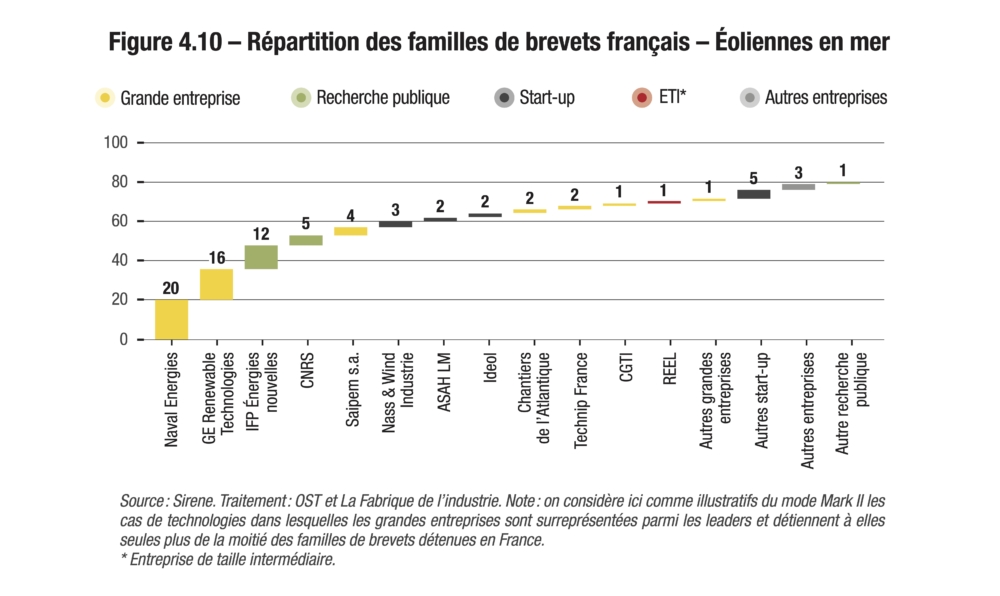

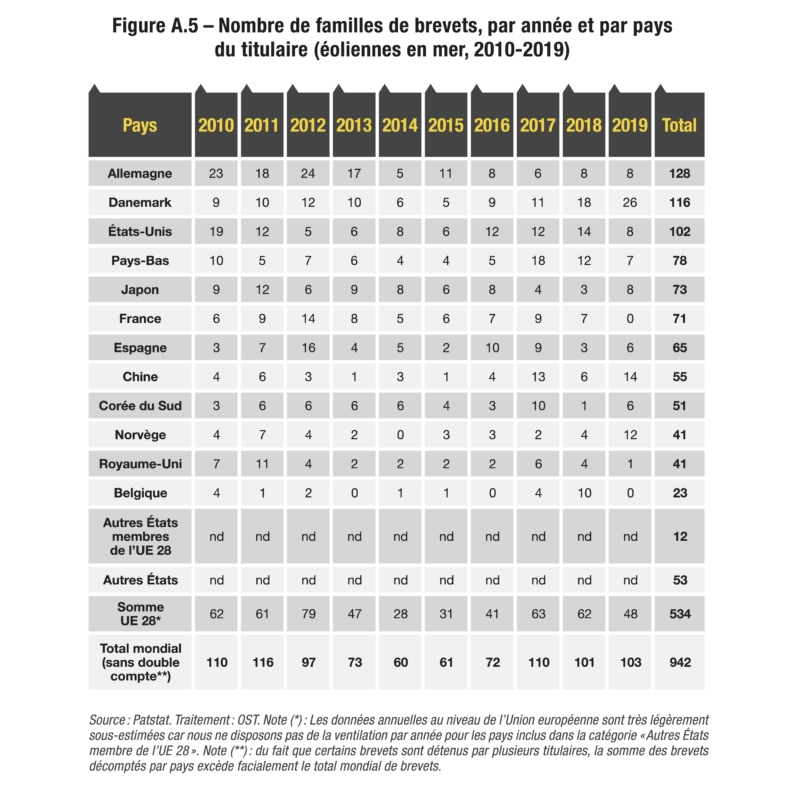

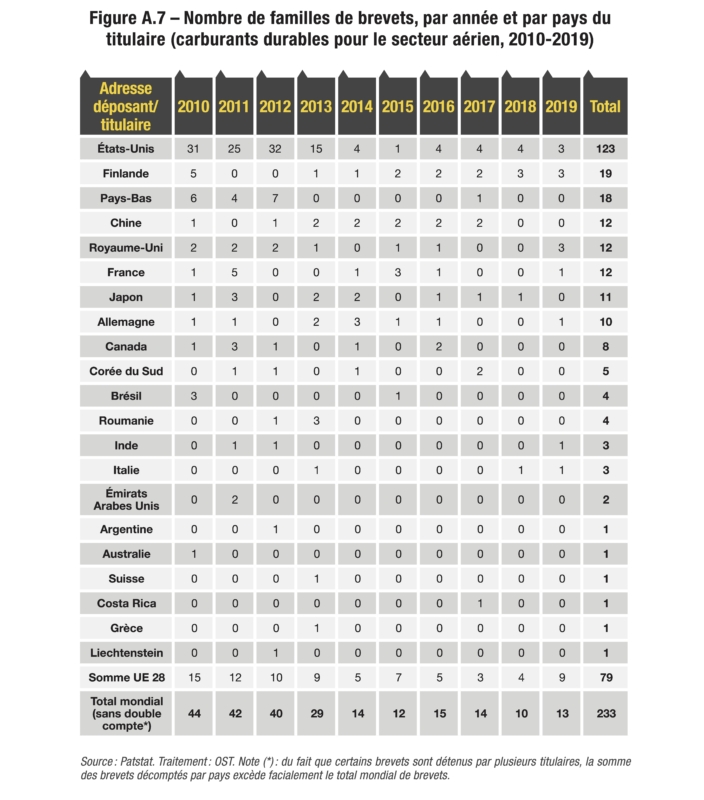

Si les États-Unis, le Japon, la Corée et la Chine figurent systématiquement parmi les quatre pays les plus représentés pour chacune de ces douze technologies de rupture, ce n’est pas le cas des pays d’Europe : ceux-ci n’apparaissent dans le top 4 que dans huit cas sur douze, dont six où l’Europe est représentée uniquement par l’Allemagne. Il n’y a que dans les domaines des éoliennes en mer et des carburants durables pour le secteur aérien, soit les deux plus « petits » de notre échantillon au sens du nombre total de brevets déposés, que trois autres pays européens se distinguent parmi les quatre premiers déposants : le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas.

La France, quant à elle, est totalement absente de ce tableau.

Un regard complémentaire par le biais des indices de spécialisation

Tous les pays n’ont évidemment pas la possibilité de figurer aux premiers rangs des palmarès mondiaux de déposants de brevets, pour la simple raison qu’ils n’ont pas tous la même taille et donc pas la même capacité économique et humaine à produire de nouvelles connaissances. C’est pourquoi on complète usuellement le raisonnement quantitatif précédent par une approche en matière de niveau de spécialisation.

L’indice de spécialisation (cf. figure 2.2) est le rapport entre la part mondiale d’un pays dans une technologie donnée et sa part mondiale tous domaines confondus. Ce ratio est le même, par construction arithmétique, que celui de la part nationale de la technologie considérée sur la part mondiale de cette même technologie. Ainsi, par exemple, si l’on considère la première case en haut à gauche du tableau ci-dessous, la part mondiale des brevets déposés par la Corée du Sud est 1,7 fois plus importante dans l’activité « hydrogène pour les transports » qu’elle ne l’est en général, tous domaines confondus. Cette technologie est également 1,7 fois plus présente dans l’ensemble des brevets déposés par la Corée du Sud qu’elle ne l’est dans le monde.

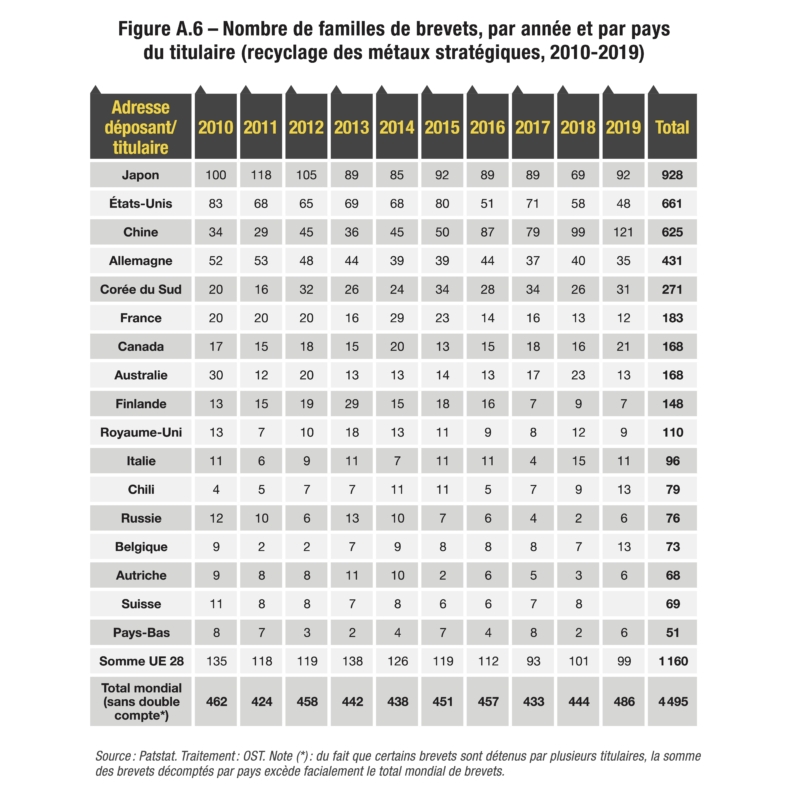

Ce tableau livre plusieurs enseignements. Premièrement, on y voit effectivement apparaître des « petits » pays, qui ne peuvent pas occuper une position de leaders dans un grand nombre de domaines mais qui peuvent exprimer des spécialisations marquées dans certains d’entre eux. C’est le cas de plusieurs pays européens pour la technologie des éoliennes en mer, du Chili pour le recyclage de métaux stratégiques ou encore de Taïwan pour la nanoélectronique et la spintronique.

Deuxième enseignement, plusieurs des grands pays leaders repérés précédemment figurent à nouveau dans ce tableau des pays les plus spécialisés. Par exemple, la Corée et le Japon confirment leur position dominante dans les secteurs de l’hydrogène pour les transports, des batteries pour véhicules électriques ou encore du photovoltaïque. C’est aussi le cas des États-Unis dans le secteur de la nanoélectronique et de l’ordinateur quantique.

Un décrochage français ?

Le troisième enseignement livré par le tableau précédent est que, à une exception près (au quatrième rang dans le domaine de l’hydrogène pour les transports), la France n’apparaît toujours pas parmi les pays les plus actifs dans tout ou partie de ces technologies.

Un pays qui, à l’instar de la France, ne témoigne pas d’un indice de spécialisation élevé dans quelque domaine que ce soit est un pays dont l’effort de recherche est très polyvalent, au sens où il se conforme à la moyenne mondiale dans la répartition thématique de ses productions. Cela n’est pas une faiblesse en soi. Une autre manière de le dire est que, par construction même des indicateurs, tout pays qui témoigne de points forts les compense nécessairement par des points faibles, puisque chaque pays a par définition un indice de spécialisation moyen, tous domaines confondus, égal à un.

Cela étant, il reste frappant que, sur un échantillon de douze technologies volontairement identifiées comme étant de rupture, dont les deux tiers sont liés à la transition énergétique face au changement climatique, la France n’apparaisse jamais comme un pays ni leader ni spécialisé.

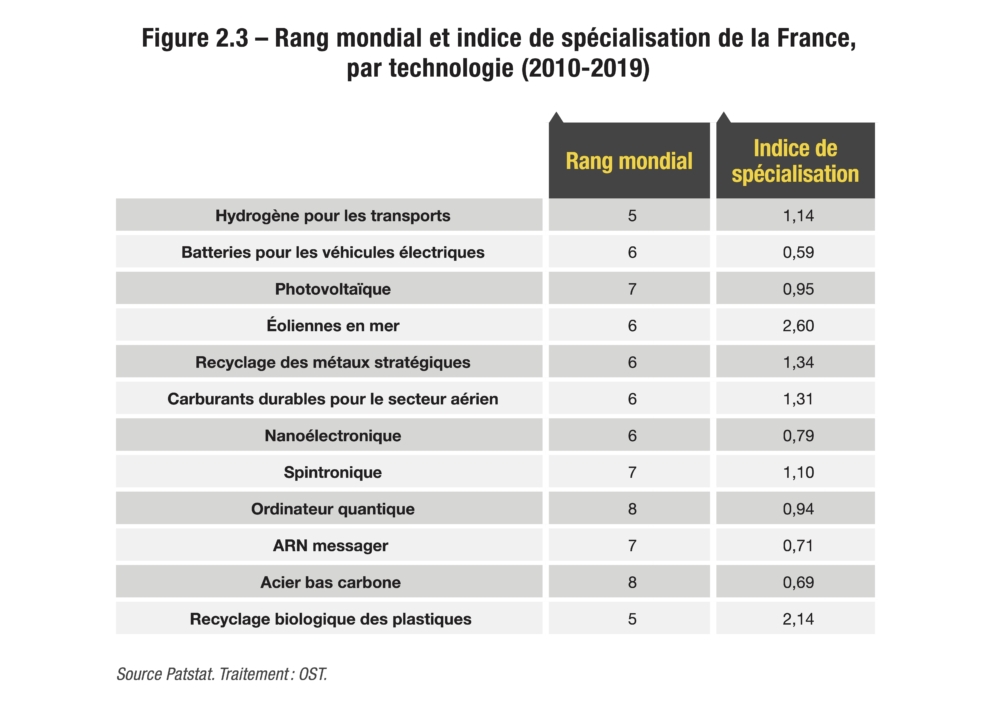

Le tableau suivant précise le rang mondial et l’indice de spécialisation de la France dans chacune de ces douze technologies (cf. figure 2.3). Son rang mondial varie de la cinquième à la huitième place.

À titre de comparaison, il faut savoir que, tous domaines confondus, et sans appliquer le filtre qualitatif d’un dépôt dans au moins deux pays, la France apparaît au huitième rang mondial des déposants de brevets auprès de l’office américain, selon les indicateurs de la National Science Foundation (Robbins, 2022) et, selon l’INPI, au cinquième rang mondial des déposants auprès de l’office européen (2023). Cette affinité géographique en faveur de l’office le plus proche est un phénomène connu des statisticiens. Cela étant, et tout bien considéré, il paraît quand même difficile de s’enthousiasmer, comme le fait ce communiqué de presse de l’INPI, à l’idée que la France serait «le deuxième déposant européen et le cinquième mondial » : replacées dans un cadre mondial, la position de la France dans le monde et celle de l’Europe en général font davantage penser à une situation de décrochage technologique15.

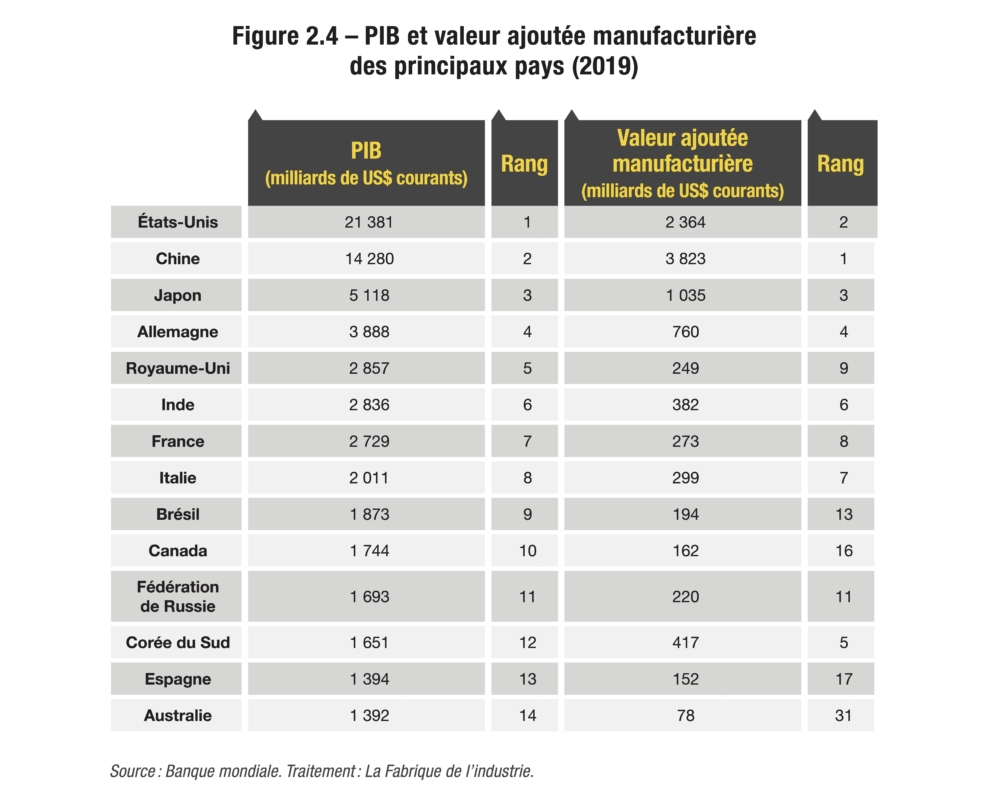

Un autre critère de comparaison permet de s’en convaincre. La France représente en effet, en 2022, la septième économie mondiale à l’aune de son PIB16. Le Royaume-Uni et l’Inde, qui la devancent dans ce classement, sont tout aussi absents qu’elle des palmarès précédents de déposants de brevets. À l’inverse, la Corée du Sud, incontestablement l’un des leaders dans cet échantillon de douze technologies de rupture, n’est qu’au douzième rang mondial en matière de PIB, son économie étant en volume 13 fois plus réduite que celle des États-Unis et 1,6 fois plus réduite que celle de la France (cf. figure 2.4).

La France fait donc bien figure, certes avec deux autres, de pays comparativement peu engagé dans la compétition technologique mondiale, tandis que la Corée apparaît au contraire comme farouche et déterminée.

Bien sûr, le caractère plus ou moins désindustrialisé des différents pays est l’une des explications de ce paradoxe, mais il n’explique pas entièrement cette différence d’implication : si la France possède effectivement la huitième industrie mondiale mesurée en valeur ajoutée, l’industrie coréenne, au cinquième rang, est bien plus proche en volume de l’industrie indienne que de l’industrie allemande, pratiquement deux fois plus importante qu’elle. Sa place parmi les déposants mondiaux de brevets reste donc remarquable et, plus généralement, il demeure, toutes choses égales par ailleurs, une différence d’implication de ces différents États dans le développement de nouvelles technologies.

L’Union fait la force ?

Face à deux superpuissances comme les États-Unis et la Chine, il paraît cohérent de comparer préférentiellement l’Union européenne tout entière. Les pays européens considérés séparément peuvent en effet difficilement rivaliser avec leurs concurrents chinois et américain, qui s’appuient en partie sur leurs vastes marchés intérieurs.

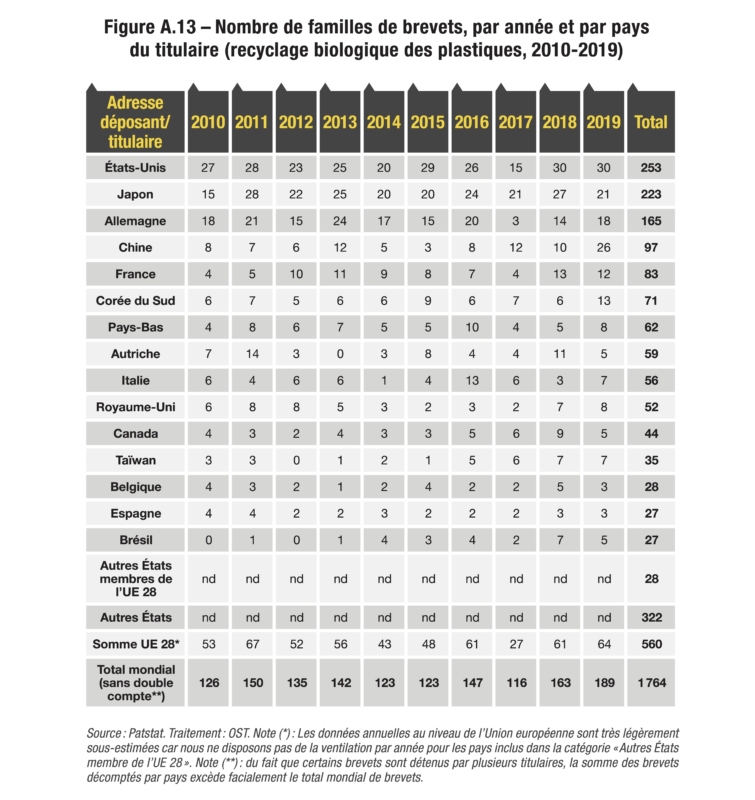

Il est intéressant de constater que l’Union européenne figure systématiquement parmi les quatre premiers déposants mondiaux (cf. figure 2.5). Elle occupe même la première place du podium dans quatre domaines : il s’agit des éoliennes en mer, du recyclage de métaux stratégiques, de l’acier bas carbone et du recyclage biologique des plastiques. Dans le domaine des éoliennes en mer, l’Union européenne détient près des deux tiers des brevets. Son leadership est toutefois moins marqué ailleurs puisqu’elle ne détient jamais plus de la moitié des brevets.

À l’inverse, les États-Unis confirment leur forte domination face à l’UE dans les domaines de l’ordinateur quantique et de l’ARN messager, du fait qu’ils y concentrent plus de la moitié des brevets. Il en va de même pour le Japon qui reste leader dans les domaines de l’hydrogène pour les transports et des batteries pour véhicules électriques. L’Union européenne y occupe, quant à elle, la deuxième place et devance ainsi les États-Unis et la Corée.

Quels enseignements tirer de ces résultats ?

D’abord, l’Europe considérée dans son ensemble apparaît comme une concurrente sérieuse face aux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Si l’on fait exception de la spintronique, son rang mondial varie entre la première et la deuxième place des déposants de brevets. L’Union européenne a donc incontestablement une carte à jouer dans l’avènement des innovations de rupture, notamment celles liées à la lutte contre le dérèglement climatique.

Cela étant, la mise en perspective de ces résultats avec le tableau désagrégée proposé dans la figure 2.1 nous impose d’émettre quelques réserves. D’abord, une poignée de pays européens, au premier rang de laquelle l’Allemagne, figurait déjà parmi les leaders dans huit technologies sur douze. Autrement dit, le leadership de l’Union européenne s’explique essentiellement par celui de l’Allemagne et plus marginalement par les performances d’autres pays européens à l’instar du Danemark, de la Finlande et des Pays-Bas. Inversement, la France ne joue aucun rôle significatif en la matière, ce qui est une confirmation douloureuse de sa position défavorable dans la compétition technologique non seulement mondiale mais aussi européenne. Par ailleurs, à l’exception des éoliennes en mer, l’Union européenne ne domine jamais un domaine technologique au point de conserver assurément son avance dans les années à venir. À l’inverse, la domination des États-Unis reste intacte dans les domaines en forte expansion que sont l’ordinateur quantique et l’ARN messager.

Ensuite, comparer l’ensemble des pays européens, d’un côté, à des pays « isolés » comme le Japon ou la Corée, de l’autre, paraît peu équitable. Pour le dire autrement, agréger les scores des pays européens en un seul ne fait que renforcer, par comparaison, l’impression d’engagement déterminé dans la course technologique que renvoient le Japon et la Corée.

Il paraît enfin difficile de se réjouir du leadership européen dans la mesure où l’Union européenne reste minée par des dissensions internes qui l’empêchent de se doter d’une véritable politique industrielle coordonnée entre les États. Si chaque pays préfère défendre ses propres intérêts plutôt que de construire une stratégie commune, alors les performances technologiques de l’Union européenne tout entière s’apparentent davantage à un mirage qu’à une réalité.

Entre public et privé, une répartition propre à chaque technologie

Les entreprises prépondérantes parmi les déposants de brevets

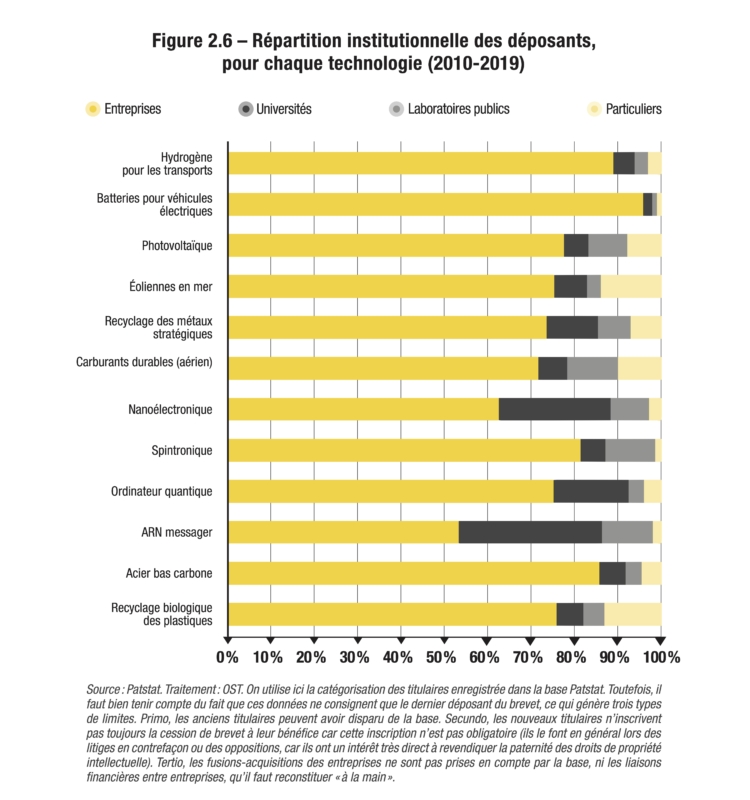

Après avoir examiné l’origine géographique des brevets dans les parties précédentes, on étudie ici les apports respectifs des acteurs publics et privés. Dans l’ensemble (cf. figure 2.6), on note au premier regard que les brevets issus des entreprises sont largement prépondérants.

Il existe toutefois deux exceptions : pour la nanoélectronique et l’ARN messager, la part des brevets déposés par des universités et des organismes publics de recherche est sensiblement plus élevée que pour les dix autres technologies. Ce constat ouvre un questionnement important sur le lieu de naissance de ces innovations de rupture et sur les rôles respectifs de la recherche publique et des entreprises en la matière. Est-ce d’abord une question de technologie (hypothèse 1 : selon les domaines, il faut parfois plus de connaissances universitaires pour produire une innovation de rupture, notamment dans le domaine de la santé), ou une question de cinétique (hypothèse 2 : plus une technologie est « jeune », plus la recherche publique joue un rôle essentiel dans son émergence), ou encore une question d’avantages comparatifs (hypothèse 3 : la puissance innovante des universités de tel ou tel pays leur confère un avantage mécanique dans les technologies qu’ils investissent)… ?

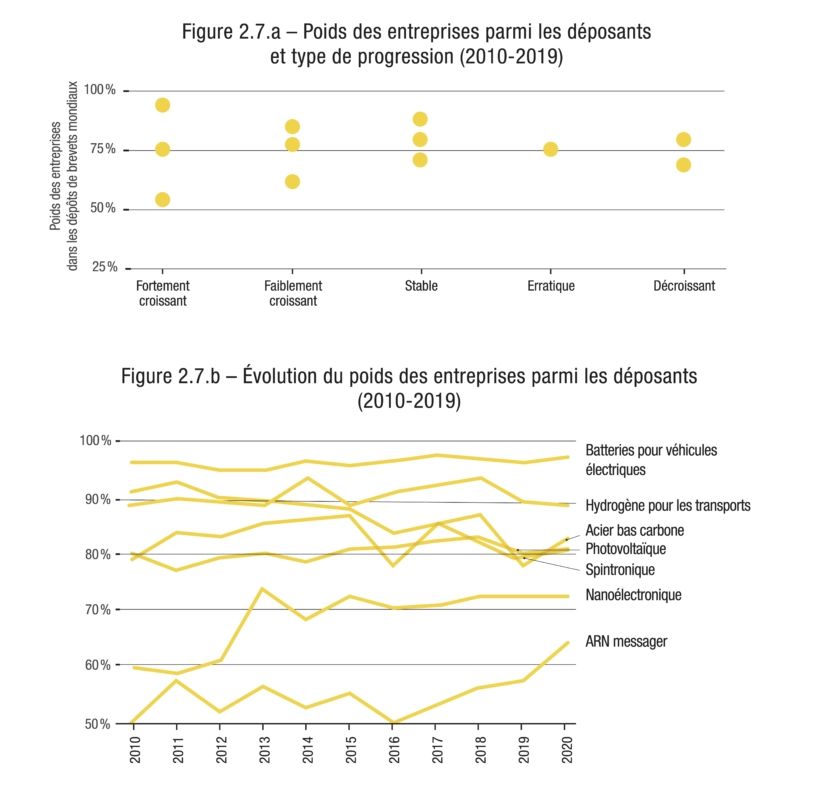

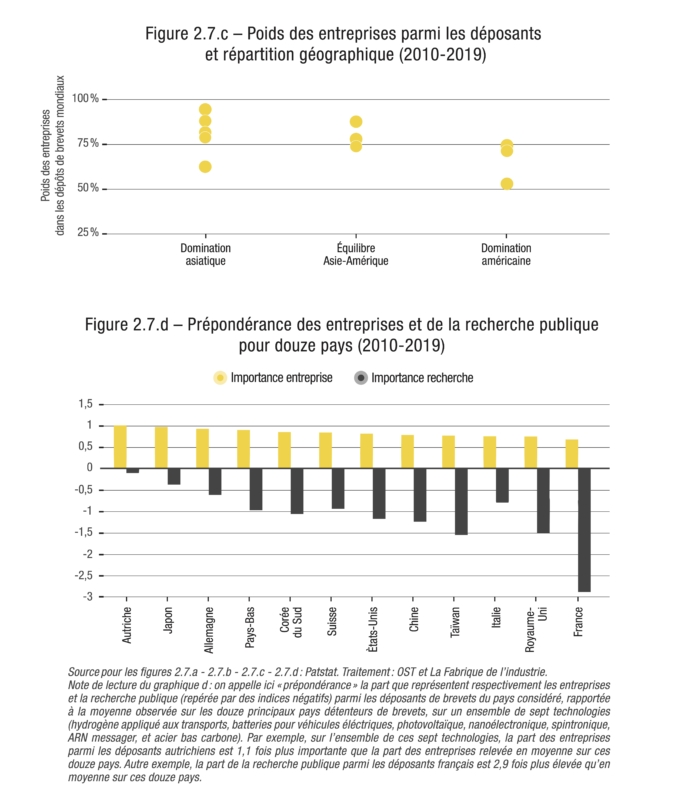

Les quatres figures 2.7.a à 2.7.d (voir pages 48 et 49) livrent un premier jeu de réponses à ces questions. D’abord, la figure 2.7.a permet d’évacuer l’idée d’une possible corrélation avec le mode de progression des dépôts mondiaux de brevets : le poids des entreprises parmi les déposants peut être très élevé ou, au contraire, relativement en retrait pour des innovations en phase de forte expansion, que l’on peut donc considérer comme « jeunes ». Inversement, ce poids des entreprises est assez invariant, que les innovations suivent des tendances croissantes, décroissantes, stables ou même erratiques. La figure 2.7.b confirme ce constat, en montrant l’évolution du poids des entreprises année après année, en ce qui concerne les sept cas de technologies pour lesquelles l’information est disponible : certaines ont une part des entreprises parfaitement stable (par exemple pour les batteries), pour d’autres cette part croît subitement à partir d’un moment précis (ANR messager), pour d’autres encore elle tend à décliner. Ce n’est donc pas l’âge d’une technologie qui semble déterminer, au premier chef, la répartition des rôles entre déposants publics et déposants privés.

En revanche, la figure 2.7.c suggère que la part des entreprises est globalement plus élevée pour les innovations caractérisées par une domination des pays asiatiques (Chine, Japon, Corée) et qu’elle est au contraire plus proche de 50 % pour les innova- tions marquées par un leadership américain. On peut donc suspecter l’influence partielle d’avantages comparatifs. La figure 2.7.d confirme cette hypothèse, en montrant à quel point les pays peuvent être marqués par des prépondérances plus ou moins fortes de l’une ou l’autre catégorie de déposants. Au Japon et en Allemagne, par exemple, les déposants publics comptent relativement moins que pour l’ensemble des pays étudiés, alors qu’ils sont comparativement plus représentés parmi les déposants américains, chinois et, bien plus encore, parmi les déposants français.

Il existe donc des cinétiques internes à chaque corpus qu’il importe de regarder de plus près pour comprendre ce qui se joue.

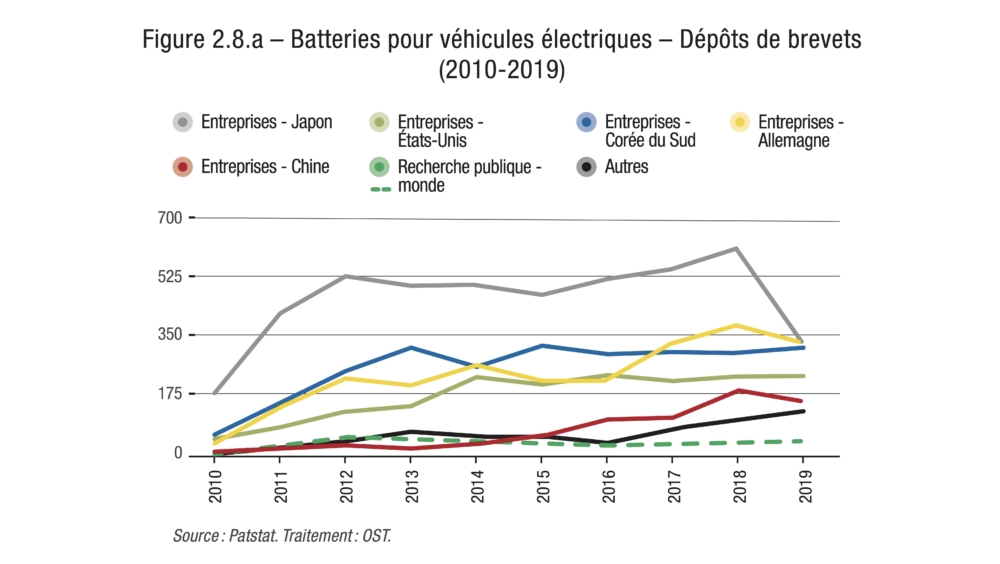

Batteries

Comme on l’a vu précédemment, le domaine des batteries pour véhicules électriques fait partie des technologies à croissance forte, avec quatre pays leaders (Japon, Corée, Allemagne et États-Unis) à l’origine de près de 90 % des brevets déposés dans la décennie étudiée. La figure 2.7.b précédente enseigne également que les entreprises n’ont fait que confirmer leur domination quasi exclusive, puisqu’elles sont à l’origine de plus de 95 % des demandes de brevets.

Le graphique 2.8.a nous confirme que la recherche publique, tous pays confondus, n’occupe qu’un rôle mineur dans ce domaine. L’essentiel de la bataille technologique se joue plutôt entre les entreprises japonaises (nettement dominantes au début mais qui semblent s’être heurtées à un plafond de verre puis, peut-être, s’essouffler en fin de période), allemandes (parties en retard mais avec le plus fort taux de progression de l’échantillon et qui pourraient rapidement prendre la place de leader), coréennes (au coude à coude avec les entreprises allemandes) et américaines (en progression dynamique elles aussi, mais pas assez pour prendre l’ascendant sur les précédentes, et peut-être bientôt dépassées par les entreprises chinoises). La catégorie « autres », qui semble bénéficier d’un réveil tardif à partir de 2016, comprend quasi exclusivement des entreprises européennes (françaises, britanniques et autrichiennes).

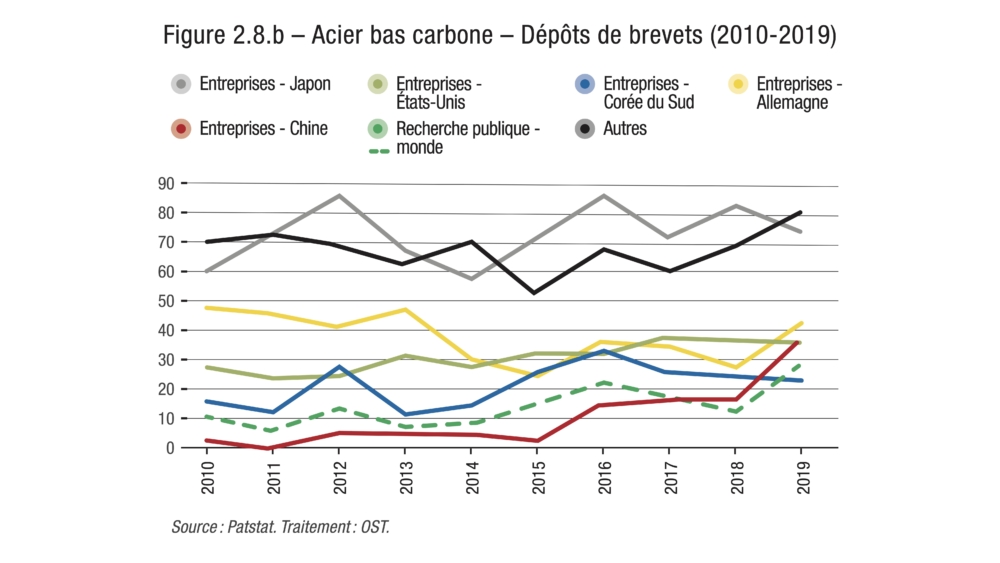

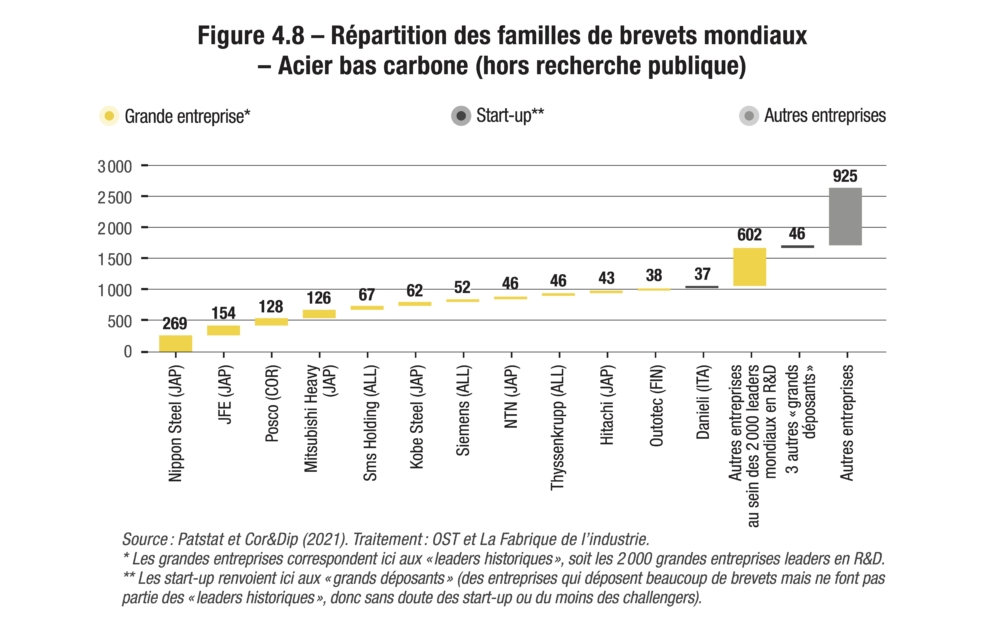

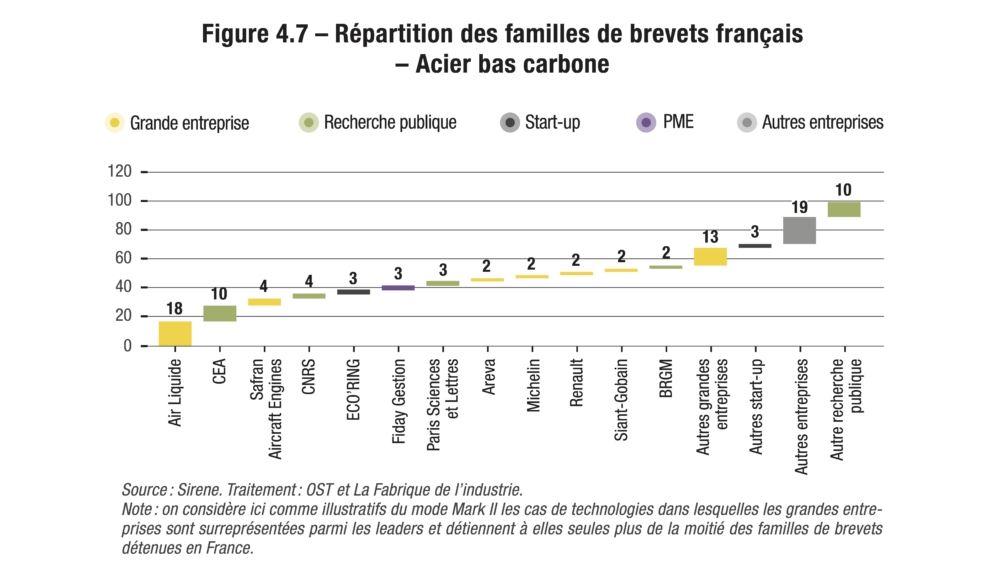

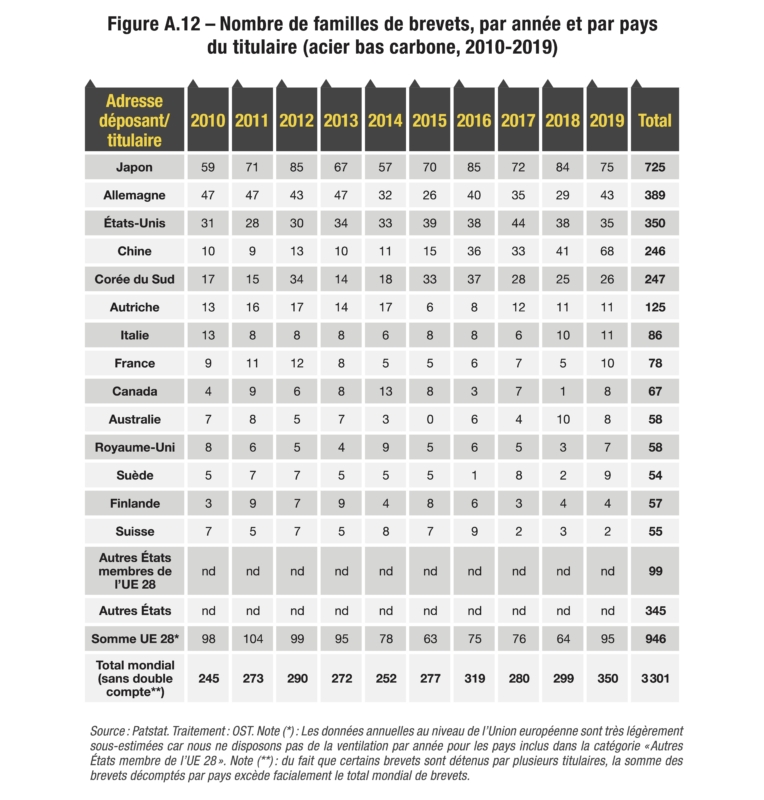

Acier bas carbone

Le développement d’acier bas carbone fait l’objet d’un flux de brevets en croissance modérée, mené par le Japon, l’Allemagne, les États-Unis et la Chine. La part des entreprises y apparaît en repli progressif, ce que confirme et explique le graphique 2.8.b.

En effet, les entreprises japonaises, qui déposent entre 60 et 85 brevets par an, dominent assez nettement cette technologie. Leurs concurrentes allemandes faisaient presque jeu égal avec elles en 2010, mais ont tendanciellement réduit leur effort, rattrapées en outre par les Américaines et les Coréennes, parties de plus bas mais plus dynamiques dans la durée.

Fait doublement exceptionnel : non seulement la recherche publique a accentué significativement son effort d’innovation à partir de 2014, mais cet effort, qui plus est, se répartit à peu près à parité entre les laboratoires chinois et ceux du reste du monde, qui suivent des dynamiques très proches. Faut-il croire qu’une nouvelle génération de technologies est sur le point de survenir, sous leadership chinois ?

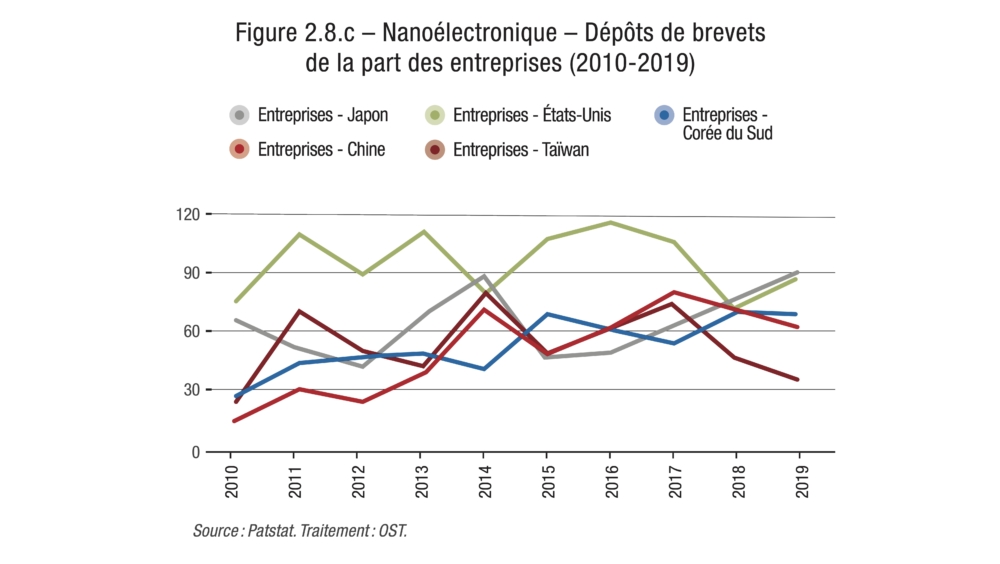

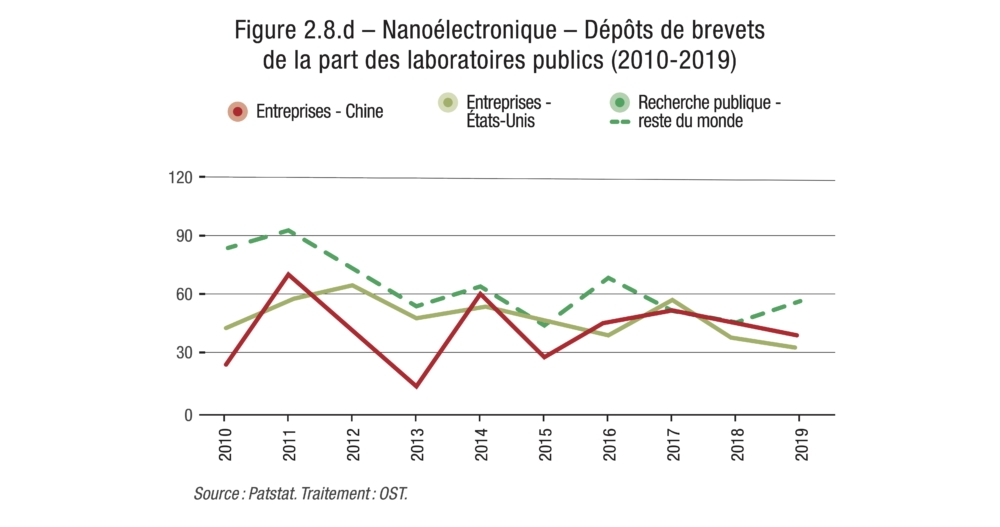

Nanoélectronique

La nanoélectronique est un domaine marqué par des dépôts de brevets en croissance modérée, dominé par quatre pays : États-Unis, Chine, Corée et Japon. C’est aussi un des rares secteurs où la recherche publique représente une part importante des brevets déposés. Du côté des entreprises, majoritaires, le graphique 2.8.c ci-dessous montre que les entreprises américaines tiennent, de manière stable, la première marche du podium. Elles sont toutefois de plus en plus contestées dans leur leadership par leurs concurrentes japonaises, coréennes et chinoises, qui suivent une progression dynamique. On pourrait également le dire des entreprises taïwanaises, si ce n’était un mouvement de décrue en fin de période.

Du côté de la recherche publique (cf. graphique 2.8.d), la Chine, les États-Unis et le reste du monde se partagent aujourd’hui les dépôts de brevets en trois tiers égaux, à l’issue d’une décennie marquée par l’ascension de la recherche chinoise et le repli des deux autres. Dans l’ensemble, le flux de brevets issus de la recherche publique a quasiment été divisé par deux en dix ans, passant de près de 200 brevets par an à presque 100 par an. La part de la recherche publique dans le flux total s’est donc repliée de plus d’un tiers en début de période à un quart aujourd’hui.

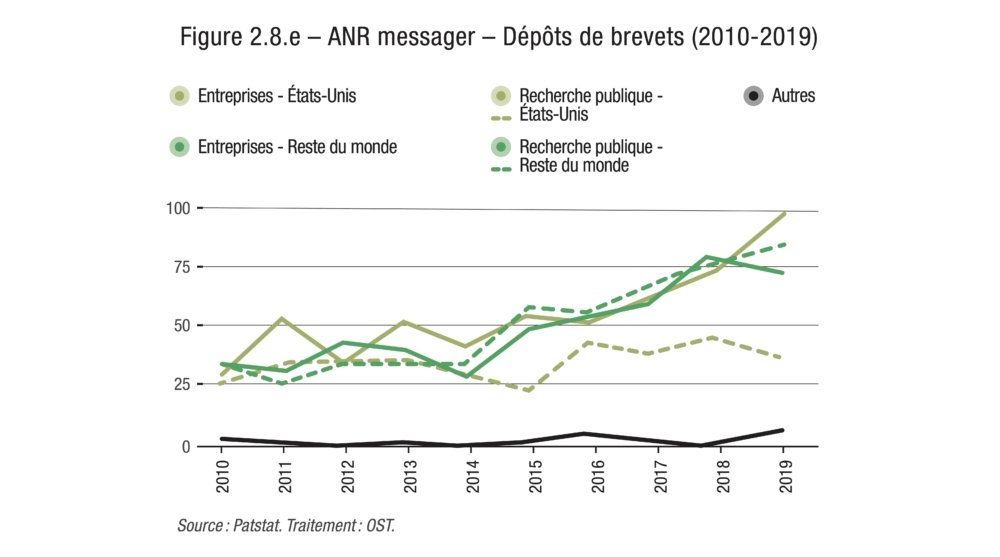

ARN messager

La technologie de l’ANR messager se distingue du reste de l’échantillon à plus d’un titre. Primo, le volume mondial de brevets suit une croissance très forte, qui n’a pas encore marqué de point d’inflexion. Secundo, la domination américaine y est particulièrement prononcée. Tertio, la recherche publique y occupe une plus large place que dans toutes les autres technologies de l’échantillon.

Le graphique 2.8.e ci-dessous nous permet de comprendre comment ces spécificités se conjuguent. En effet, la recherche publique américaine a une activité de dépôt de brevets soutenue, en légère croissance sur la décennie. Elle représentait la moitié des dépôts issus de la recherche mondiale en début de période mais, après le « réveil » des autres laboratoires du monde (en Asie et en France principalement), elle s’est fait distancer de sorte à ne plus en représenter qu’un tiers. Cet effacement devrait se poursuivre encore quelques années, à en juger par l’allure des courbes. Les entreprises ont suivi la même tendance très soutenue : d’abord les entreprises américaines puis les entreprises du reste du monde, qui pèsent toujours autant mais sans parvenir à les distancer. Finalement, la recherche publique, qui était à l’origine de la moitié des dépôts en 2010, n’en représente plus qu’un tiers en 2019, et par le jeu du relais public-privé, les États-Unis sont toujours à l’origine de 50 %, voire de 60 % des dépôts chaque année.

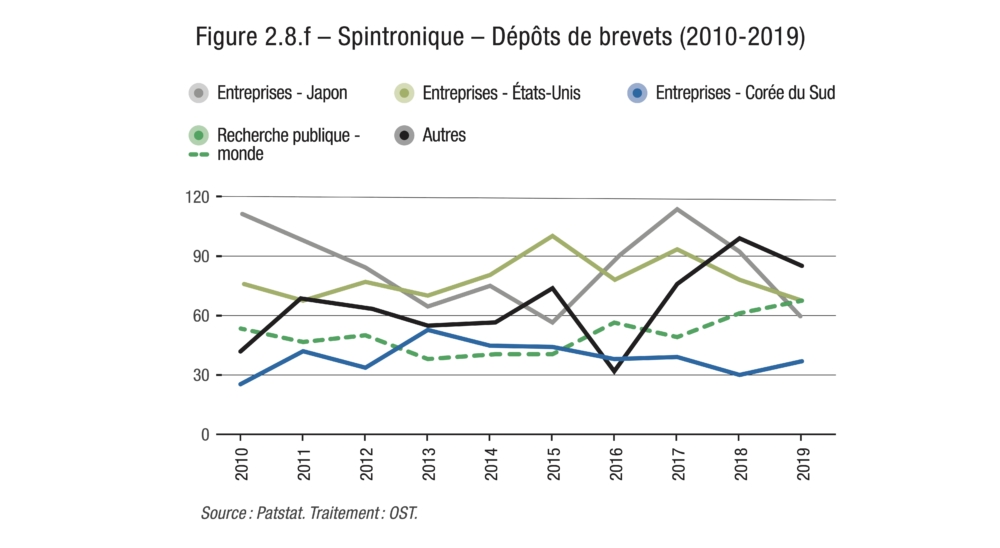

Spintronique

Le domaine de la spintronique fait l’objet d’un flux de brevets légèrement croissant, à la limite de la stabilité, emmené par le leadership prépondérant des Japonais et des Américains. Le graphique 2.8.f ci-dessous le confirme, les entreprises américaines et japonaises occupant alternativement la première et la deuxième place du podium. La recherche publique mondiale, toutes origines confondues, occupait initialement un rôle secondaire mais elle a vu son poids se confirmer au cours de la décennie, ce qui est assez rare en fin de période. Les entreprises coréennes, quant à elles, avaient entamé la décennie de manière très volontariste ; elles suivent depuis 2013 une tendance décroissante.

Hydrogène

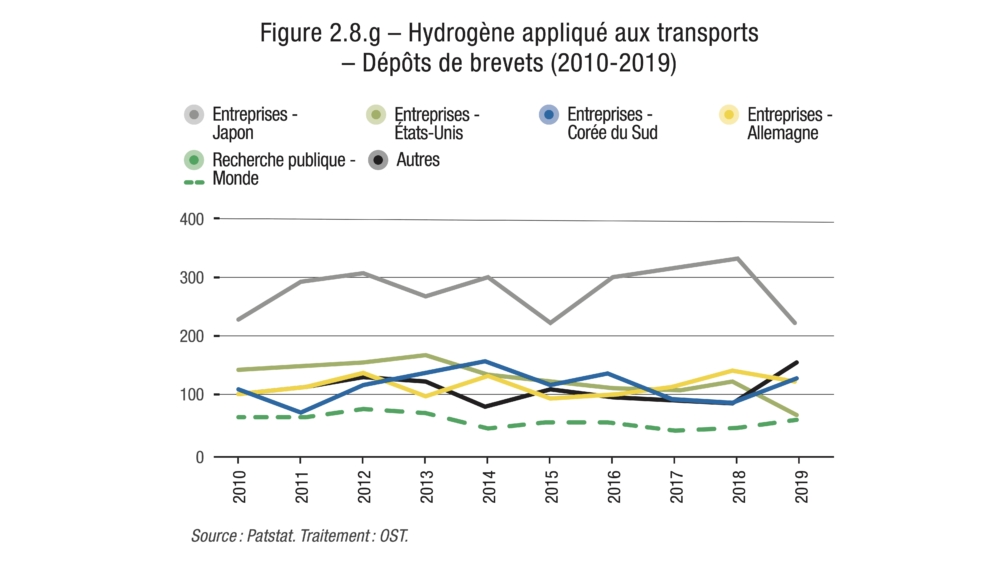

On a vu au paragraphe précédent que les technologies dédiées à l’usage de l’hydrogène dans les transports se caractérisent par une grande stabilité des dépôts de brevets dans le temps, une situation oligopolistique avancée (Japon, États-Unis, Corée et Allemagne détiennent 83 % du flux mondial sur la décennie) et une part des entreprises établie de manière très stable à 90 % environ des déposants mondiaux. Le graphique 2.8.g confirme cette stabilité : la recherche publique, d’où qu’elle soit dans le monde, occupe la même place modeste tout au long de la décennie, quand les entreprises coréennes, allemandes et américaines déposent respectivement entre 100 et 150 brevets par an (on note tout de même un repli tendanciel des dépôts américains) et que les entreprises japonaises dominent nettement ce palmarès, puisqu’elles déposent entre 250 et 300 brevets par an.

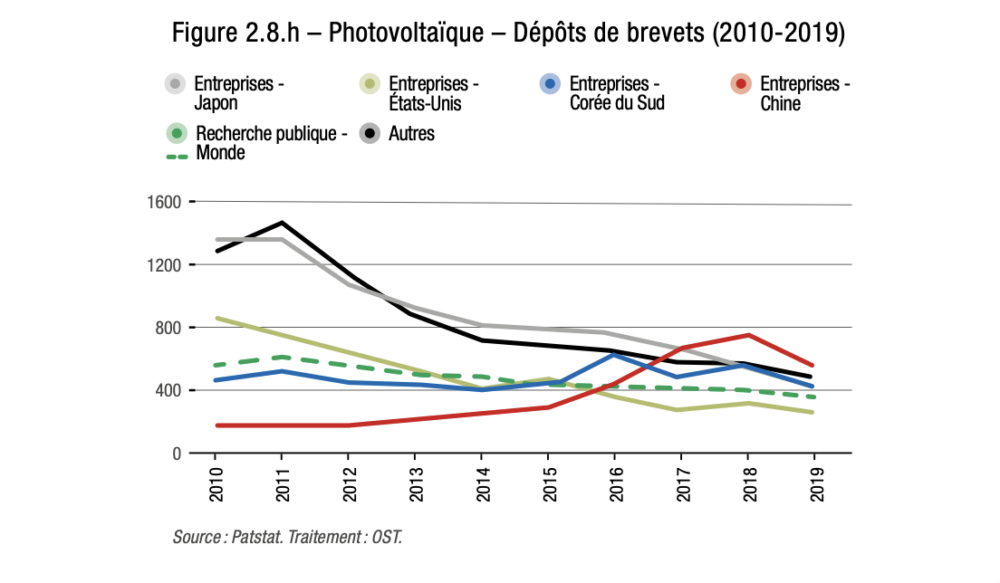

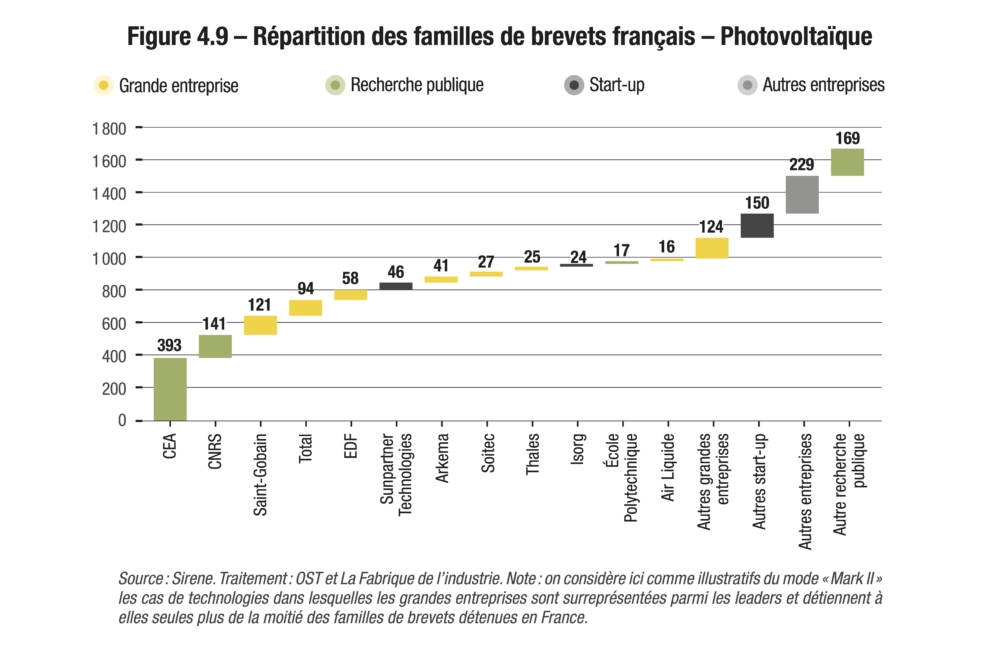

Photovoltaïque

Le photovoltaïque, on l’a vu, est un domaine marqué par un reflux important des dépôts annuels de brevets, que les entreprises représentent de manière stable autour de 80 %. Le graphique 2.8.h nous confirme que les entreprises japonaises et américaines, leaders historiques, ont drastiquement réduit leur activité inventive, tout comme l’ont fait les entreprises des autres pays du monde impliqués (Allemagne, Taïwan, France, Royaume-Uni, Suisse et Italie) et les laboratoires de recherche publique.

Hormis le cas particulier des entreprises coréennes, qui maintiennent une activité stable, tout se passe comme si, aux yeux des entreprises occidentales, la lutte pour la domination technologique appartenait maintenant au passé. Seules les entreprises chinoises ont connu un rythme ascendant toute cette décennie, au point de devenir leaders mondiales. Il faudra vérifier dans quelques années, avec un meilleur recul statistique, si le repli enregistré en 2019 en Chine est conjoncturel (en raison notamment de la crise du Covid-19) ou si les entreprises chinoises considèrent elles aussi que l’épisode de rupture technologique est maintenant refermé.

À noter : des recherches sur des mots-clés tels que « Perovskite » confirment que l’activité inventive se poursuit sur des technologies photovoltaïques de nouvelle génération, cependant le flux de brevets concernés, quoique croissant, reste encore confidentiel.

Proposition de synthèse

En résumé, les dépôts de brevets relatifs aux innovations de rupture de notre échantillon sont, dans leur immense majorité, issus d’entreprises. La plupart des technologies se caractérisent en outre par une grande stabilité de cette part des brevets déposés chaque année par les entreprises, que le volume total de brevets soit plutôt en croissance, stable ou en décroissance. Autrement dit, il n’arrive jamais que les entreprises cèdent collectivement la place à la recherche publique : quand les entreprises réduisent le volume de brevets déposés, comme dans le cas du photovoltaïque, la recherche publique fait de même.

En sens contraire, il peut arriver que la recherche publique fasse figure de pionnière – semblant ouvrir la voie avant de céder le terrain aux entreprises qui prendraient le relais (nanoélectronique et ARN messager) –, ou qu’elle reprenne de la vigueur alors même que les entreprises semblent avoir installé une activité de dépôt de brevets plutôt régulière (spintronique et acier bas carbone).

En outre, il n’y a pas de cas dans notre échantillon où la recherche publique coréenne ou japonaise exprimerait une forme de leadership. Quand des laboratoires et des universités d’un pays sont tellement en avance sur leurs homologues qu’ils font presque jeu égal avec les entreprises, c’est qu’ils sont soit américains (nanoélectronique et ARN messager) soit chinois (acier bas carbone et nanoélectronique). Inversement, le leadership de la Corée et du Japon, ou plus occasionnellement de l’Allemagne, s’exprime exclusivement par le truchement de leurs entreprises.

- 15. Toutes les données exploitées et présentées dans cet ouvrage sont tirées de Patstat, une base de données produite par l’Office européen des brevets (OEB), qui contient des données exhaustives de dépôts de brevets réalisés auprès des principaux offices nationaux et de deux grands offices régionaux, l’Office européen de brevets et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI, ou WIPO, pour World Intellectual Property Organization).

- 16. Source : Banque mondiale (indicateurs).

Point de vue – Les trajectoires de l’innovation

Chercheur au Centre for Science, Technology & Innovation Policy de l’université de Cambridge, Martin Ho étudie l’émergence des technologies sur le long terme. À ce titre, il contribue régulièrement aux exercices nationaux de prospective technologique au Royaume-Uni.

L’étude des trajectoires technologiques

Un débat important se déroule en ce moment au sein des pays industrialisés pour savoir s’ils devraient accorder plus de poids aux politiques « orientées mission », c’est-à-dire aux politiques qui visent des objectifs décidés par le gouvernement et se concentrent sur un petit nombre de technologies radicales – par opposition aux politiques « orientées diffusion », qui financent des infrastructures de recherche et des programmes initiés par les chercheurs. La DARPA américaine a été abondamment saluée comme l’archétype d’une agence capable d’initier de nouvelles trajectoires technologiques. Or, avant de répliquer ce modèle au Royaume-Uni, certains parlementaires ont demandé que la preuve de son efficacité soit faite. C’est à cette question que mes travaux tentent de répondre.

Mon travail consiste à représenter l’enchaînement déterministe aboutissant à l’émergence d’une technologie donnée, depuis la recherche fondamentale jusqu’à la commercialisation. J’ai notamment appliqué cette méthode à huit vaccins, y compris deux vaccins à ARNm développés contre le COVID-19.

En pratique, je travaille sur des réseaux de citations multicouches, liant entre eux publications académiques, brevets, essais cliniques et approbations réglementaires, correspondant respectivement aux diverses étapes de l’innovation : recherche, développement, production et commercialisation. Le plus long chemin au sein d’un réseau de citations est comparable au chemin critique de la recherche opérationnelle ; je le considère comme la meilleure représentation d’une trajectoire technologique, ponctuée d’événements qui constituent les « goulots d’étranglement » du progrès technique< (en l’occurrence ici en vue du développement d’un vaccin).

Les réseaux concourant à une innovation donnée sont extrêmement vastes

Pour chacun des huit vaccins – donc des huit réseaux de citations – que j’étudie, un nœud représente un événement d’innovation unique (par exemple une recherche appliquée) et une flèche représente la diffusion de connaissances entre deux événements. La taille médiane de ces huit réseaux correspond à 62 793 nœuds et 357 320 flèches. Dans le cas particulier du vaccin Moderna Spikevax, il aura fallu 112 858 événements d’innovation et 786 561 mouvements de diffusion de connaissance pour aboutir.

Naturellement, cette taille des réseaux de citations dépend directement de la méthode et de la profondeur de l’échantillonnage. J’utilise l’approbation des agences européenne et américaine du médicament (EMA et FDA) comme points de départ, cherche ensuite les essais cliniques cités par ces agences, puis recherche les articles cités par les brevets de vaccins, etc. Votre Note adopte une approche différente, à savoir un échantillonnage par mots-clés et codes de classification des brevets (CPC), pour chacune des douze innovations de rupture. Cela aboutit, de manière naturelle, à des échantillons de tailles très différentes.

Dans les réseaux que j’étudie, je peux en outre observer les bailleurs de fonds associés à chaque nœud. Au sein du réseau « Biontech/Pfizer Comirnaty », 49 pays apparaissent. Les entités domiciliées aux États-Unis financent 67 % des événements liés à ce vaccin particulier, au Royaume-Uni 10 %, au Canada 2,8 %, en Belgique 2,7 %, au Japon 2,5 %, en Chine 2,1 %, en Allemagne 1,6 %, et en France 1,4 %. On obtient des résultats similaires pour le réseau « Moderna Spikevax » : 48 pays, dont les États-Unis (73 %), le Royaume-Uni (5,6 %), le Japon (3,3 %), la Belgique (2,7 %) et la France (1,9 %). L’ordre d’apparition des pays concorde de manière générale avec vos résultats, mais j’observe une pondération plus importante que vous des États-Unis et du Royaume-Uni, parce que je tiens compte des publications académiques et des essais cliniques et non pas seulement des brevets (nota bene : je parle ici de la nationalité des bailleurs de fonds, tandis que vous identifiez celle des entités qui exécutent les travaux de R&D).

Je constate que les entreprises n’ont financé respectivement que 4,6 % et 2,7 % des événements des réseaux Comirnaty et Spikevax. Les publications académiques représentent en effet la plus grande part des nœuds au sein de chaque réseau d’innovation.

Je souhaite ajouter que, le plus souvent, les applications futures des premières innovations sont inconnues ex ante. En d’autres termes, la plupart des contributions à l’innovation sont non intentionnelles, motivées par d’autres objectifs que ceux qui les justifieront a posteriori, ou par pure curiosité. Les interventions intentionnelles, en particulier celles des agences « orientées mission », sont nettement plus rares.

Enfin, le recul temporel d’un réseau d’innovation dépend du nombre d’itérations utilisées dans l’échantillonnage. Si je prends pour critère la plus longue chaîne de citations, j’observe qu’il aura fallu environ 60 ans entre le premier goulot d’étranglement (découverte de l’ARNm) et le dernier (première autorisation d’urgence), autrement dit pour amener le vaccin du niveau scientifique fondamental à son entrée sur le marché. La croissance du réseau, plus précisément du nombre d’événements ainsi interreliés, suit une courbe en S caractéristique : à 20 ans d’amorçage ou de pré-rupture, succèdent 30 ans de croissance vive puis 10 ans de saturation.

Quel poids et quel rôle pour chaque institution ?

Cela fait longtemps que l’on essaie, mais en vain, d’imputer à une décision politique l’émergence d’une innovation donnée. Il est difficile de décrire la contribution d’une agence ou d’un laboratoire autrement que de manière anecdotique et qualitative, que soit au cours des comités d’évaluation ou plus généralement d’études de cas. Sur un plan quantitatif, les outils demeurent assez classiques : les organisations de grande taille et « orientées diffusion » auront tendance à comptabiliser des mesures de popularité ou de volume (citations de publications, nombre de brevets…), tandis que les agences « orientées mission » comme la DARPA mesurent plutôt les effets de levier financiers ou le nombre de start-up issues de leurs programmes.

Je tente pour ma part d’apprécier la « criticité » de chaque contribution. Fondamentalement, il s’agit de sa distance avec le chemin critique, c’est-à-dire avec le plus long réseau de citations. Plus un événement est proche du chemin critique, plus il est susceptible de constituer un goulot d’étranglement en matière d’innovation. C’est ainsi que je mets en lumière une différence, parmi les bailleurs de fonds, entre les plus généreux et les plus décisifs. Par exemple, pour le vaccin Shingrix développé par GSK, les National Institutes for Health (NIH) dominent en tant que plus grand contributeur, mais ce sont la DARPA, le Conseil suédois de la recherche et GSK qui ont financé les innovations les plus critiques.

Ces réseaux suivent dans l’ensemble un schéma linéaire, progressant des publications vers les brevets, essais cliniques et enfin les approbations réglementaires. Les mouvements contraires sont plus rares mais non négligeables, par exemple des brevets vers de nouvelles publications. Plus précisément, 18 % des flèches vont de l’amont vers l’aval, quand 7,5 % font l’inverse. Le reste des liens, qui sont donc majoritaires, sont internes à chaque phase du processus.

Il est généralement admis que les agences « orientées diffusion » soutiennent sans distinction la recherche fondamentale à un stade précoce, tandis que les entités « orientées mission » (DARPA, BARDA et NCATS) comblent le fossé séparant l’innovation amont de l’innovation aval. Dans le cas du vaccin Novavax, l’activité médiane des NIH se situe 12 ans avant l’autorisation de la FDA, tandis que les agences « orientées mission » se situent entre 2 et 8 ans en amont. Les données sont moins concluantes pour les grandes entreprises du secteur pharmaceutique mais celles-ci se situent quelque part entre les deux.

Ultimes remarques