Formation professionnelle et industrie : le regard des acteurs de terrain

Robert Doisneau, L’addition (1941) / © Robert Doisneau/Rapho

REMERCIEMENTS

Cette note de La Fabrique de l’industrie constitue la synthèse d’un large travail de consultation auprès des parties prenantes du système de formation. Nous remercions ici l’ensemble des personnes (acteurs de la formation, salariés, jeunes en formation, responsables d’entreprises industrielles, etc.) ayant participé à enrichir ce document par leurs témoignages.

Nous tenons également à remercier les différents experts auditionnés, qui nous ont permis d’approfondir nos réflexions, tout particulièrement André Gauron (Lasaire), Dominique Gillier (CFDT), Yves Lichtenberger (Université Paris-Est), Francis Mer (Safran) et Paul Santelmann (AFPA), pour le temps précieux qu’ils nous ont consacré.

Enfin, nous remercions chaleureusement les responsables de l’Aforp et du CFI pour leur accueil et pour leur disponibilité.

PRÉFACE

En France, de nombreuses entreprises se plaignent de ne pas trouver de candidats ayant les compétences qu’elles recherchent, alors qu’un nombre dramatiquement élevé de jeunes sortent du système éducatif français sans diplôme ni qualification. Les rapports se multiplient sur les dysfonctionnements de notre système de formation professionnelle et appellent à clarifier sa gouvernance et son financement.

La tâche est immense. Les filières professionnelles offertes par les lycées sont souvent considérées par les parents et les enseignants comme un second choix réservé aux élèves en difficulté. De leur côté, les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation connaissent un recul inquiétant. Enfin, l’accès à la formation continue est de plus en plus difficile pour les moins qualifiés.

Or la formation, initiale et continue, est une des clés de la nécessaire montée en gamme et en efficacité de l’industrie française. De nombreux salariés doivent s’adapter à des modes de production requérant autonomie et maîtrise des technologies avancées.

Plutôt que de compiler les nombreuses études existantes, La Fabrique a choisi de solliciter les témoignages des acteurs du système : ceux qui organisent, dispensent et suivent les formations, ceux qui ont besoin de collaborateurs bien formés. Ils parlent de la coordination difficile entre des institutions qui se connaissent et se comprennent mal, de l’image négative de l’industrie et de ses métiers, du manque de formation tout au long de la vie pour les salariés.

De brefs aperçus sur la Suisse et la Norvège montrent combien l’on peut progresser en associant l’ensemble des parties prenantes au pilotage du système de formation. La loi du 5 mars 2014, inspirée de l’accord national interprofessionnel de 2013, a réaffirmé le rôle central des Régions dans la gouvernance du système de formation. Elles devront coordonner les acteurs à l’échelle territoriale et remettre les enjeux de formation au cœur des problématiques de développement économique.

Comme la recherche et l’innovation, la formation des salariés ne doit plus être perçue comme une charge mais comme un investissement. Pour les entreprises, les territoires et les personnes, cela participe à la construction d’une capacité collective au cœur de leur compétitivité. Cet investissement est essentiel à la croissance des entreprises, à l’épanouissement personnel des individus et à la cohésion de la société.

Louis Gallois

RÉSUMÉ EXECUTIF

La formation professionnelle constitue un enjeu primordial pour la compétitivité d’une économie. De nombreux rapports et études se sont attachés à mettre en évidence les dysfonctionnements du système de formation français, plus encore dans le contexte de réforme engagée depuis 2013 et adoptée le 5 mars 2014.

En complément de ces travaux et afin de participer de manière originale et constructive à ce débat, La Fabrique de l’industrie a décidé de donner la parole aux acteurs de terrain. Une consultation ouverte a été lancée sur le site internet de La Fabrique entre les mois de septembre et de décembre 2013. Celle-ci a permis de faire remonter une cinquantaine de contributions émanant de l’ensemble des parties prenantes : jeunes, salariés, industriels, acteurs de la formation, experts… Ces témoignages ont été complétés par de nombreuses auditions. Ils ont mis en lumière des dispositifs originaux, destinés à pallier les faiblesses du système.

Avec cette méthode, on peut porter un regard nouveau sur le système de formation. Au-delà des blocages déjà bien identifiés, on constate une volonté forte de la plupart des acteurs d’œuvrer en faveur d’un rapprochement de « mondes » qui s’opposent ou simplement s’ignorent.

La formation professionnelle : un levier de compétitivité

La formation professionnelle constitue un enjeu central pour la compétitivité des entreprises industrielles. La globalisation des échanges, la diffusion de nouvelles technologies ou encore la prise en compte des questions environnementales entraînent une obsolescence des compétences de plus en plus rapide et exigent une adaptation de l’organisation du travail. Cela requiert une polyvalence plus importante de la part de l’ensemble du collectif de travail : la compétitivité industrielle repose aujourd’hui sur tous les salariés, quel que soit leur niveau de qualification.

Dans ce contexte, le système éducatif doit apporter aux jeunes une formation initiale solide, leur permettant de s’adapter tout au long de leur vie. Le rôle de la formation continue est également primordial pour permettre aux salariés en place de maintenir et développer leurs compétences.

Le système de formation actuel ne parvient toutefois pas à répondre à ces exigences. Selon la Banque de France (2011), le manque de personnel qualifié constitue le premier frein au développement des entreprises. Le nombre de jeunes en décrochage scolaire se maintient, année après année, à des niveaux très élevés et alimente un chômage de masse, tandis que les entreprises peinent à trouver des candidats dans de nombreux métiers en tension, Par ailleurs, l’accès à la formation continue reste largement inégalitaire : selon le Céreq, sur la période 2008-2010, seuls 36 % des ouvriers ont bénéficié d’une formation continue, contre 60 % des cadres et professions intermédiaires.

L’exemple de l’Allemagne, développé par Jean-Daniel Weisz dans la note, montre comment nos voisins ont lié les enjeux de compétitivité et de formation, intégrée par exemple au programme sur l’usine du futur Industrie 4.0.

Vous retrouverez également dans cette partie :

- la contribution de Sabine Bessière, chef du département « Métiers et qualifications » de la DARES, sur l’évolution des métiers industriels pendant les trente dernières années,

- l’interview de Marie Carrère-Gée, présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi, qui propose un éclairage sur les méthodes de comptabilisation des difficultés de recrutement,

- l’interview de Françoise Diard, responsable de l’Observatoire de la métallurgie, qui présente les travaux de cet observatoire paritaire,

- le regard de Jean Wemaëre, président de la Fédération de la formation professionnelle, sur le thème « La formation professionnelle, un enjeu majeur de compétitivité »,

- une fiche récapitulative sur les difficultés de recrutement dans l’industrie.

Rapprocher le monde de l’école de celui de l’entreprise

Les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontées les entreprises industrielles s’expliquent avant tout par le déficit d’attractivité dont souffre le secteur, auprès des jeunes, de leurs parents, des enseignants ou des personnels de l’orientation. La conséquence directe est une désaffection inquiétante pour les formations industrielles : selon les chiffres de l’Éducation nationale, le nombre d’élèves en lycées professionnels inscrits dans une spécialité menant à un métier de l’industrie a baissé de 5,2 % entre 2005 et 2012.

Les métiers industriels sont supposés très prescrits, laissant peu de place à l’initiative. Leurs dénominations traditionnelles – « chaudronnier », « tourneur-fraiseur », etc. – renvoient à une image désuète de l’industrie. Cela conduit la majorité des jeunes à se détourner des formations menant à l’industrie et à privilégier l’enseignement général et théorique. Cette tendance est renforcée par le fait que les formations professionnelles restent très cloisonnées et laissent peu de champ à une éventuelle réorientation.

Ces constats invitent au rapprochement entre les mondes de l’école et de l’entreprise. De nombreux dispositifs sont mis en place par les différents acteurs de la formation et du monde économique pour permettre aux jeunes d’effectuer des choix plus éclairés. Le décloisonnement de la voie professionnelle apparaît également comme un objectif prioritaire.

Vous retrouverez également dans cette partie :

- le regard d’Aziz Jellab, chercheur à l’université Lille III, sur le profil des enseignants en lycée professionnel,

- un encadré thématique intitulé « Qu’est-ce qu’une bonne visite d’usine ? », la présentation de cinq dispositifs visant à rapprocher l’école et l’entreprise.

Œuvrer au développement de l’apprentissage

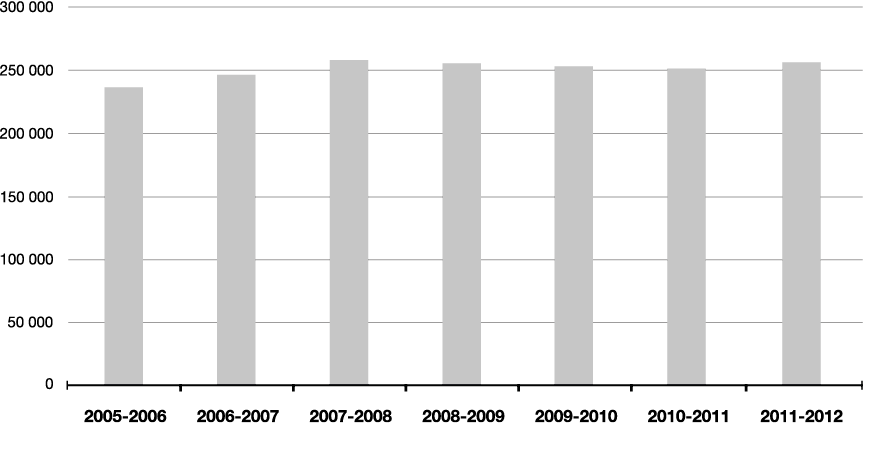

L’apprentissage constitue un autre moyen de rapprocher école et entreprises. Il est régulièrement affiché comme une priorité gouvernementale : dès 1993, le gouvernement d’Édouard Balladur avait fixé pour objectif le doublement des effectifs d’apprentis dans les cinq ans. Le seuil des 500 000, visé à l’époque, n’est encore pas atteint aujourd’hui. Les signatures de contrats d’apprentissage sont même en recul de 8,1 % en 2013. De nombreux freins, financiers et non financiers, obèrent le développement de ce dispositif.

S’ils plébiscitent ce mode de formation, de nombreux industriels considèrent que l’embauche d’un apprenti représente un investissement pour une entreprise. Par ailleurs, l’apprentissage demeure socialement peu valorisé en France, contrairement à des pays comme la Suisse ou l’Allemagne. Pour les jeunes et leurs familles, il reste associé aux bas niveaux de qualification, auxquels il a longtemps été réservé, et à de faibles opportunités d’évolution, bien qu’il permette aujourd’hui de poursuivre ses études jusque dans l’enseignement supérieur.

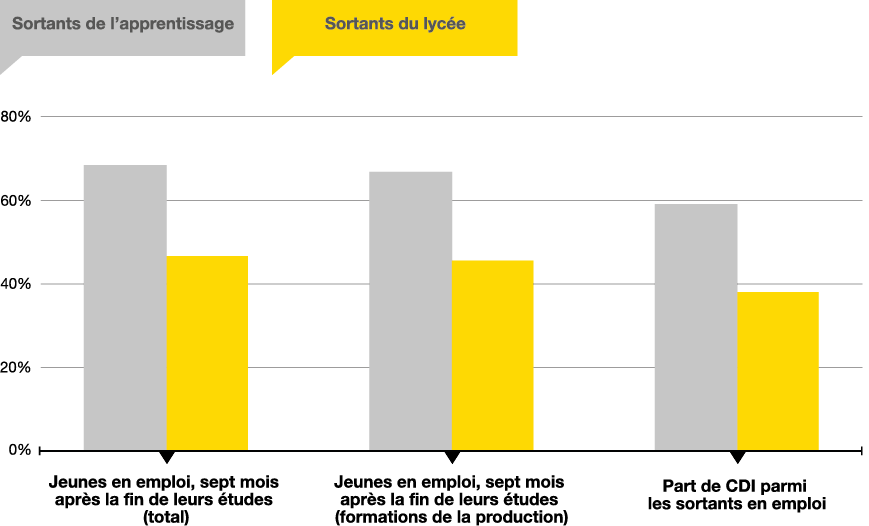

L’apprentissage permet une bonne insertion professionnelle. En février 2012, 68,8 % des apprentis étaient en emploi sept mois après la fin de leurs études, contre 47,8 % des élèves de lycée professionnel. Parmi les apprentis en emploi, 58,6 % étaient en CDI, contre 36,9 % chez les lycéens (statistiques du ministère de l’Éducation nationale).

Voie d’insertion professionnelle efficace, l’apprentissage constitue également un moyen de lutte contre le décrochage scolaire. La plupart des centres de formation d’apprentis développent des méthodes pédagogiques alternatives à la voie purement scolaire. Elles visent à mieux articuler enseignements théoriques et pratiques, afin de redonner du sens à la formation. Un travail particulier est également mené pour redonner confiance à des élèves, souvent confrontés à l’échec scolaire au cours de leur cursus. Fréquemment présentés comme concurrents, car tous deux accessibles à partir de la fin du collège, le lycée professionnel et l’apprentissage sont complémentaires car ils visent des objectifs pédagogiques différents.

Vous retrouverez également dans cette partie :

- la présentation de deux centres de formation d’apprentis, l’Aforp et le CFI, complétés par de nombreux témoignages (apprentis, formateurs, responsables de centres, etc.),

- une étude de cas sur le système dual suisse, enrichie de témoignages d’acteurs de terrain.

Investir dans la formation tout au long de la vie

L’accompagnement des mutations industrielles, et l’adaptation des compétences qu’elles exigent, ne peuvent pas uniquement reposer sur la formation initiale. Il faut du temps pour mettre en place un parcours de formation initiale adapté à de nouveaux métiers, puis du temps pour former les premiers bénéficiaires. Or, les entreprises ne peuvent attendre aussi longtemps les compétences recherchées. La formation continue offre plus de souplesse.

Cependant, on donne en France une très grande importance à la formation initiale et au diplôme, au détriment de la formation continue. L’expérience de la Norvège est à ce titre intéressante ; ce pays a réformé son système de formation au cours des années 1990, en considérant que la formation initiale ne constituait que la première étape d’un processus de formation tout au long de la vie. Cette approche globale permet aux salariés de s’adapter aux transformations de l’appareil productif.

Le sous-développement de l’appareil français de formation continue se fait surtout ressentir pour les moins qualifiés. Des initiatives se développent avec difficulté, comme les passerelles-métiers qui permettent à des salariés de secteurs en difficultés de rejoindre des branches plus dynamiques – par exemple entre le secteur de l’automobile et celui de l’aéronautique. La formation des personnes éloignées de l’emploi peut également constituer un investissement intéressant pour les entreprises industrielles qui rencontrent des difficultés de recrutement. Certains dispositifs comme les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) permettent de surmonter les réticences de certaines entreprises vis-à-vis de ce public.

La nouvelle loi relative à la formation professionnelle, votée le 5 mars 2014, est présentée par le Gouvernement comme un nouvel « élan » donné au système. Elle acte la mise en place du compte personnel de formation ainsi que la réforme des modalités de financement, avec la suppression de l’obligation fiscale. Elle réaffirme également le rôle des Régions dans la gouvernance de l’appareil de formation et dans la coordination des parties prenantes. Occupant désormais une place centrale dans le pilotage du système, ces dernières devront articuler plus étroitement les politiques de développement économique et de formation, en lien avec les besoins des entreprises de leur territoire.

Vous retrouverez également dans cette partie :

- la contribution d’Abdel Aïssou, directeur général du groupe Randstad France, sur les passerelles-métiers mises en place entre les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique,

- la contribution d’Alain Rousset, président de l’Association des régions de France, sur la question de la place des Régions dans la gouvernance du système de formation,

- trois témoignages présentant les dispositifs innovants mis en place en Bourgogne, en Franche-Comté et en Lorraine dans le champ de la formation.

Quelques pistes

Ce document a pour ambition de restituer de manière organisée les propos des acteurs de terrain. Ses auteurs ne prétendent pas avoir la légitimité des nombreux experts qui prescrivent des évolutions souhaitables du système. Certaines pistes se dégagent toutefois des témoignages recueillis.

Sur le déficit d’attractivité de l’industrie

- Alors que l’opposition traditionnelle entre industrie et services est largement obsolète, les métiers liés à la production sont mal connus du public et notamment des prescripteurs (conseillers d’orientation, enseignants…). Des initiatives permettent « d’ouvrir » les usines et de montrer la réalité des métiers mais restent encore trop confidentielles. Leur impact pourrait être renforcé par la mise en réseau des acteurs et la mise en commun des dispositifs. Il semble primordial de rapprocher les mondes de l’école et de l’entreprise, notamment en organisant et en généralisant les stages de professeurs en entreprise.

- L’image d’un travail laissant peu de marges d’initiative et de possibilités de progression est exagérée. Mais les entreprises pourraient davantage faciliter les trajectoires professionnelles évolutives et encourager la formation tout au long de la vie. L’amélioration de la gestion des ressources humaines est une clé de l’attractivité des métiers de l’industrie. L’enrichissement des tâches et une réflexion sur la qualité du travail y contribuent également.

Sur la valorisation des filières industrielles

- Les actions précédentes devraient contribuer à ce que les filières professionnelles soient mieux valorisées, comme dans les pays d’Europe du Nord, pour ne plus être un second choix réservé aux élèves en difficulté. Cette valorisation de l’enseignement professionnel passe aussi par la mise en place de passerelles avec l’enseignement général, afin que les filières professionnelles ne représentent plus des « voies de garage ».

- L’apprentissage permet à des élèves mal à l’aise avec le système scolaire de découvrir des pédagogies différentes. Il faut encourager les entreprises à accueillir des apprentis (y compris en maintenant les incitations financières qui ne semblent pas superflues), mieux faire connaître cette option auprès des jeunes, veiller aux possibilités d’évolution proposées à ceux qui ont fait ce « pari du métier et de l’entreprise ».

Sur la formation tout au long de la vie

- Une meilleure offre de formation continue et une reconnaissance plus grande des acquis de l’expérience contribueraient à rendre attractive l’orientation initiale vers des métiers de production.

- L’accès à la formation continue reste encore largement inégalitaire. L’effort de formation est dirigé vers les salariés les plus qualifiés. Ceci est à relier avec une certaine mentalité, qui consiste à croire que l’industrie serait uniquement portée par les ingénieurs et les cadres. Or aujourd’hui, l’organisation du travail industriel requiert plus d’autonomie et de prise d’initiative à tous les niveaux de qualification. Ce n’est pas seulement une question de justice sociale : si les industriels français veulent rester compétitifs, ils doivent assurer une formation de qualité à leurs salariés, tout au long de leur vie.

- À ce sujet, les politiques de baisses de charges sur les seuls bas salaires peuvent se révéler contre-productives car elles favorisent les emplois les moins qualifiés. Plus qu’un soutien au coût du travail, l’action politique doit viser l’amélioration de la dimension « hors-coût » de la compétitivité par l’élévation des compétences. Les industriels doivent également prendre conscience que l’effort de formation doit bénéficier à tous les salariés.

- La formation est trop souvent considérée comme une dépense pour l’entreprise alors qu’il s’agit au contraire d’un investissement, qui renforce sa capacité à faire face à l’avenir. Comme pour la R&D, les règles comptables devraient permettre de considérer la formation des salariés comme un investissement dans le « capital humain », comme un actif immatériel de l’entreprise. Seul l’amortissement annuel de cet actif immatériel serait comptabilisé comme une charge d’exploitation. L’entreprise qui négligerait l’entretien de son capital de compétences afficherait ainsi un résultat comptable qui traduirait cet appauvrissement.

Sur la coordination et la responsabilité des acteurs

- Les entreprises ont longtemps été déresponsabilisées en matière de formation des individus : versement de l’obligation fiscale pour la formation continue, délégation de la formation initiale à l’Éducation nationale sans grande coordination, etc. Les dernières réformes semblent aller dans le sens d’une plus grande implication des entreprises dans le système de formation mais ces efforts doivent être poursuivis.

- Les Régions ont un rôle essentiel à jouer. Leur place centrale dans le système de formation a été réaffirmée par la réforme du 5 mars 2014. Elles doivent mieux coordonner leurs actions de développement économique et de formation, en lien avec le monde éducatif et les entreprises. En fédérant les acteurs de leur territoire, elles peuvent adapter au mieux l’offre de formation aux besoins des entreprises et aux aspirations des étudiants. Il y a urgence, car sans les compétences nécessaires pour l’alimenter, le développement des entreprises industrielles est compromis.

INTRODUCTION

Malgré le niveau dramatiquement élevé du chômage, les industriels peinent à recruter. Les chiffres qui illustrent ce paradoxe sont connus : entre 300 000 et 500 000 emplois n’ont pas été pourvus en France en 2011, souvent faute de candidats qualifiés. En parallèle, 150 000 jeunes sortent chaque année de notre système éducatif sans diplôme. Ce « faux-départ » n’est pas seulement pénalisant aujourd’hui pour leur insertion sur le marché de l’emploi : ce sera aussi, demain, un frein considérable à leurs perspectives d’évolution. Les entreprises, de leur côté, manquent de compétences et de qualifications indispensables pour faire face aux mutations économiques et technologiques et à la concurrence de nombreuses régions du monde.

Le renforcement de la formation professionnelle, initiale et continue, apparaît à ce titre déterminant pour soutenir la compétitivité industrielle à travers l’amélioration et le renouvellement des qualifications.

Des études et rapports nombreux se sont penchés sur la question des insuffisances et des dysfonctionnements du système de formation professionnelle, plus encore dans le contexte de la réforme engagée depuis 2013 qui s’est traduit le 5 mars 2014 par l’adoption d’une nouvelle loi sur la formation professionnelle.

En complément de cette littérature abondante, et afin d’aborder plus particulièrement l’impact de la formation professionnelle sur la compétitivité des industriels, La Fabrique de l’industrie a souhaité participer de manière constructive et originale à ce débat. Elle a choisi de lancer une consultation ouverte à l’ensemble des parties prenantes (entreprises industrielles, jeunes, salariés, acteurs de la formation, etc.) sur son site internet via une plateforme dédiée. Elle a par ailleurs réalisé près de trente auditions d’experts.

Ces nombreux témoignages d’acteurs permettent d’identifier les facteurs de blocage du système de formation et les leviers d’action pour y remédier.

Du côté des industriels interrogés, la première raison avancée pour expliquer leurs difficultés de recrutement est que le système éducatif ne forme pas les profils recherchés, notamment pour les savoir-faire techniques. Ils invoquent aussi la faible mobilité de la main d’œuvre et surtout le manque d’attractivité de l’industrie et des formations qui y conduisent. On manque de chaudronniers, d’ajusteurs et de personnel de maintenance, et le contenu des formations n’évolue pas au rythme de la transformation des métiers de l’industrie. Les industriels peinent à anticiper leurs besoins, et l’appareil éducatif s’y ajuste avec difficulté. D’autres contributeurs au débat soulignent, quant à eux, que l’appareil de formation aux métiers de l’industrie est bien développé en formation initiale mais très peu en formation continue, et que l’articulation entre ces deux composantes est déficiente. Enfin, ils sont nombreux à remarquer que, face à la pénurie de candidats, les personnes éloignées de l’emploi – chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, etc. – pourraient représenter un gisement de main d’œuvre intéressant, mais que celui-ci reste encore trop peu exploité car leur formation implique un investissement lourd. Au final, le système peine à former les individus tout au long de la vie et donc à les adapter aux défis de compétitivité auxquels les industriels sont soumis.

Le diagnostic, établi de longue date, n’incite pas à l’optimisme. Pourtant, de nombreux acteurs ont mis en place des pratiques intéressantes qui méritent d’être encouragées et développées. Si une « réforme systémique » est par essence ambitieuse, la mise en lumière d’arrangements locaux peut avantageusement diffuser des exemples et débloquer des situations concrètes. Mieux : on observe que c’est en discutant à plusieurs autour de « bonnes pratiques » (terme certes galvaudé) qu’émergent de nouvelles idées, de nouvelle façons de comprendre les problèmes et leurs solutions, quand l’analyse globale peine à dépasser le stade du diagnostic, assez démobilisateur.

Le présent document fait certes écho à des constats qui font déjà largement consensus. Toutefois, la diversité des points de vue exprimés permet d’apporter un nouveau regard sur les problèmes auxquels font face spécifiquement les industriels et sur les moyens concrets d’y remédier. L’ensemble des contributions reçues fait notamment apparaître une volonté forte de la part des acteurs saisis individuellement d’œuvrer en faveur d’un rapprochement de « mondes » qui, pris globalement, s’opposent ou simplement s’ignorent.

Le présent document s’articule comme suit. Un volet introductif vise à fournir des éléments de cadrage à la réflexion. Il s’agit de déterminer en quoi la formation professionnelle est primordiale pour la compétitivité des entreprises industrielles. Il revient également sur les difficultés de recrutement exprimées par les entreprises.

Cette partie est suivie de trois volets mettant en exergue les contributions recueillies.

Dans le premier volet, nous revenons sur les thématiques liées aux problèmes d’attractivité et de déficit d’image de l’industrie. Comment changer la perception des jeunes et de leurs prescripteurs ?

Le second volet s’attache à la question du développement de l’apprentissage. À partir des visites de deux centres de formation d’apprentis (CFA) – l’Aforp et le CFI, La Fabrique de l’industrie fait part des témoignages recueillis auprès des acteurs de terrain. Elle met également en avant l’exemple du système dual suisse, souvent cité pour son efficacité.

Le troisième et dernier volet plaide en faveur d’une meilleure articulation des systèmes de formation initiale et continue : une formation tout au long de la vie pour accompagner les mutations industrielles. Les différents contributeurs reviennent sur la loi du 5 mars 2014, présentée par le Gouvernement comme « un nouvel élan » en matière de formation professionnelle.

Témoignage de Gabriel Colletis, professeur à l’université de Toulouse 1 – Un déterminant essentiel de la compétitivité hors-prix : la qualité de la formation

Le « rapport Gallois », à juste titre, a souligné l’importance et l’urgence d’un redressement de la compétitivité de l’industrie française.

Curieusement, la portée de ce rapport a été réduite par certains à un simple plaidoyer en faveur d’une diminution des coûts salariaux, préalable considéré comme indispensable mais parfois aussi autosuffisant d’un redressement des marges.

Si la maîtrise des coûts et des prix, la reconstitution des marges constituent des objectifs intermédiaires incontestables, ils ne peuvent à eux seuls résumer le caractère global de la bataille pour une meilleure compétitivité de l’industrie française.

Le travail réalisé par Thibaut Bidet-Mayer et Louisa Toubal déplace le projecteur sur un déterminant essentiel de la compétitivité hors-prix : la qualité de la formation de ceux qui travaillent, de l’ouvrier au cadre. Les deux auteurs donnent la parole aux acteurs de la formation professionnelle. Il en ressort un ensemble de constats mais aussi de propositions visant à dépasser les différentes oppositions qui paralysent aujourd’hui les nécessaires évolutions du dispositif de formation professionnelle.

Un changement de représentation de ce que devrait être la formation professionnelle nous paraît indispensable afin que les oppositions identifiées par les auteurs soient dépassées ou transcendées. Plutôt qu’une suite de séquences marquée par le poids du diplôme initial d’entrée dans la vie professionnelle, la formation professionnelle devrait être désormais considérée comme un processus tout au long de la vie. Non un droit ou un avantage dont bénéficieraient principalement les cadres, la formation professionnelle devrait être appréhendée comme une opportunité pour tous permettant de garantir la nécessaire mobilité professionnelle dans un univers en permanente mutation. Loin d’être une obligation dont l’entreprise peut éventuellement s’acquitter par un paiement, la formation professionnelle devrait être considérée comme un investissement.

Pour que ce changement de représentation s’opère, il est indispensable que soit écarté le risque d’une industrie « low cost » où seule la maîtrise des coûts importerait face à des clients dont le principal critère de choix serait le prix. Une organisation cognitive du travail, fondée sur la complémentarité des compétences, doit se substituer à la division technique ou taylorienne du travail…ce qui impose que le travail soit considéré autrement qu’un coût qu’il convient de réduire.

Enfin, la dimension territoriale de l’activité industrielle doit être pleinement reconnue comme le corollaire paradoxal de la mondialisation. La formation professionnelle doit ainsi s’insérer dans la construction de systèmes localisés de compétences dont la mission est de contribuer à ancrer des entreprises dont le nomadisme est une caractéristique intrinsèque.

VOLET INTRODUCTIF – Un impératif pour la compétitivité : adapter la formation professionnelle aux besoins des industriels

La formation professionnelle constitue un enjeu majeur pour la compétitivité d’une économie. L’automatisation

des chaînes de production, la diffusion des TIC, les défis du développement durable et de la globalisation…

sont autant de facteurs qui influent sur les besoins en compétences des industriels. Ils imposent une adaptation et une mobilité de la main d’œuvre toujours plus importantes, qui ne peuvent être assurées que par un fonctionnement efficace du système de formation.

Il importe de développer des outils permettant d’anticiper ces futurs besoins et de construire les dispositifs de

formation adéquats. Si ces exercices de prospective se révèlent difficiles, ils n’en sont pas moins indispensables car ils constituent un outil central pour répondre aux difficultés de recrutement qui handicapent aujourd’hui de nombreuses entreprises industrielles.

Le manque de personnel qualifié est un frein à la compétitivité des industriels

Le manque de personnel qualifié est, selon la Banque de France, le premier frein à l’augmentation des capacités de production pour 64 % des entreprises2. Pour André Gauron, collaborateur au Laboratoire social d’actions, d’innovations, de réflexions et d’échanges (Lasaire)3, « les difficultés de recrutement constituent un facteur de désindustrialisation, soit parce que les entreprises industrielles ne peuvent pas répondre à des commandes et finissent par perdre des marchés, soit parce qu’elles décident de se délocaliser dans des pays où elles savent trouver cette main d’œuvre qualifiée. »

Selon McKinsey4, à l’horizon 2020, « l’inadéquation des compétences* » pourrait empêcher la création de 2,3 millions de postes qualifiés et détruire 2,2 millions d’emplois non qualifiés. « La France est marquée par une demande très forte de main d’œuvre disposant d’un niveau d’études égal ou supérieur au Bac, tandis que ses actifs peu diplômés se heurtent à une sévère pénurie d’emplois. » Le manque de candidats qualifiés concerne l’industrie en premier lieu, car il y est renforcé par le déficit d’attractivité dont souffre le secteur.

Jean-Luc Cenat, conseiller du président de l’Association française pour le développement de l’enseignement technique (Afdet), considère que l’objectif prioritaire à atteindre afin de répondre plus efficacement aux besoins en compétences des industriels est de lutter contre le décrochage scolaire. Il estime en effet que « la sortie prématurée des jeunes du système éducatif pose un réel problème en termes de compétitivité », et rappelle qu’ « environ 150 000 jeunes sortent chaque année de l’école sans diplôme, soit un sur six. » L’ampleur de ce phénomène engendre un manque à gagner important pour la société et pour la compétitivité industrielle. Il alimente un chômage de masse, que l’on pourrait qualifier de « paradoxal » car il fait coexister une importante population de personnes sans qualification avec de nombreux « métiers en tension » sur lesquels les entreprises peinent à recruter.

Un récent rapport du ministère de l’Éducation nationale5 avance plusieurs arguments pour expliquer ce phénomène de décrochage scolaire. D’une part, « les programmes prennent moins (ou plus) en compte l’environnement auquel l’élève pourrait se rattacher, pour mieux comprendre l’utilité de maîtriser un concept. Le caractère abstrait des notions abordées rend plus complexe le travail de l’enseignant pour mettre en place des séquences qui pourraient ramener l’élève à des objets familiers afin qu’il s’en approprie les contenus plus aisément. » D’autre part, le rapport pointe le problème des « orientations subies », dont les sources « sont à puiser dans la méconnaissance des élèves sur les contenus et les attendus des métiers qu’ils ambitionnent. »

Ces constats invitent donc à développer et à valoriser des dispositifs de formation tels que l’apprentissage ou la voie professionnelle initiale, qui proposent des approches pédagogiques alternatives mettant plus directement en lien les savoirs théoriques et leurs applications concrètes. Plus globalement, ils plaident pour un rapprochement entre le monde de l’école et celui de l’entreprise pour aider les jeunes à faire des choix d’orientation plus éclairés.

Dans son rapport publié à l’occasion de son installation, le Conseil national éducation-économie (CNEE)6 affirme que « le redressement productif passe par l’investissement éducatif, c’est-à-dire par un engagement national en faveur de la qualité des formations initiales. L’insertion professionnelle repose d’abord sur une éducation et une formation adaptées. Dans une économie marquée par l’accélération du progrès technique, les jeunes ont besoin d’une formation initiale solide avec en particulier une forte capacité à apprendre pour s’adapter tout au long de leur vie, car ils seront confrontés à une obsolescence de plus en plus rapide de leurs compétences. Compte tenu du rôle déterminant de l’innovation, nous devons amener le plus grand nombre d’élèves dans l’enseignement supérieur […] car les qualifications de nos jeunes doivent être des avantages concurrentiels pour notre pays et pour créer de l’emploi qualifié en France. » Or, seulement un quart des jeunes atteignent ou dépassent le niveau de la licence.

Au-delà de la seule formation initiale, Emmanuelle Wargon, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, réaffirme l’importance de la formation continue des salariés, qui constitue « un facteur connu d’augmentation de la productivité du travail. Elle permet en effet aux salariés de s’adapter plus rapidement aux innovations techniques et organisationnelles et les conduit à gagner en efficacité dans l’exercice de leur travail. » En cela, elle constitue un outil indispensable pour accompagner la nécessaire montée en gamme de l’industrie française par l’élévation des compétences.

Dominique Gillier, secrétaire général de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM-CFDT), rappelle ainsi que l’ « on devrait s’intéresser davantage aux finalités de la formation professionnelle. Pour le salarié, elle représente une qualification qui lui permet d’accéder à un emploi et de sécuriser un parcours professionnel. Pour l’entreprise, elle constitue une capacité de création de richesse et de compétitivité par la qualité du travail humain et sa force d’innovation technique, managériale et organisationnelle… »

Il insiste toutefois sur l’importance « d’un couplage dynamique entre les compétences individuelles et collectives et l’organisation du travail, pour les faire évoluer intelligemment, aux bénéfices conjoints de la

compétitivité, de la création de richesse, de l’emploi et de l’intérêt du travail, y compris évidemment par

sa juste rémunération et des perspectives de carrière. »

- 2. Banque de France, 2012.

- 3. André Gauron est membre du conseil d’orientation de La Fabrique de l’industrie.

- 4. McKinsey, 2012.

- 5. Armand A., Bisson-Vaivre C., Lhermet, P., 2013.

- 6. Le CNEE est chargé d’animer une réflexion prospective sur l’articulation entre le système éducatif et les besoins du monde économique, ainsi qu’un dialogue permanent entre leurs représentants sur la relation entre l’éducation, l’économie et l’emploi.

Témoignage de Jean Wemaëre, président de la Fédération de la formation professionnelle (FFP)

Les objectifs assignés à la formation professionnelle continue sont pluriels. Le Code du Travail dispose ainsi qu’elle a « pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale » (art L. 6311-1).

En réalité, elle a des effets bénéfiques sur la compétitivité et la croissance à plus d’un titre.

À l’échelle de l’individu, la formation professionnelle engendre une meilleure adéquation au poste de travail et augmente la productivité de l’actif qui bénéficie de l’action de formation. En permettant d’évaluer et potentiellement de certifier les compétences des individus, la formation sécurise les parcours professionnels et favorise les mobilités en limitant les périodes de transition.

À l’échelle de l’entreprise, elle permet une gestion maitrisée et évolutive des ressources humaines et accompagne la montée en compétences des talents. En outre, elle contribue à un environnement de travail plus efficace, notamment par les formations transverses. Le développement d’une culture de l’apprentissage tout au long de la vie permet aux entreprises d’intégrer les rapides évolutions technologiques et organisationnelles. Enfin, elle leur confère de réels atouts immatériels.

À l’échelle du pays enfin, la formation professionnelle est au cœur de la stratégie du développement de la marque France et de la compétitivité hors-coût de notre pays. Elle permet de pallier l’accélération de l’obsolescence des compétences, qui constitue un défi majeur pour nos sociétés à l’ère de l’économie de la connaissance. C’est un enjeu capital dans la concurrence internationale que de disposer d’actifs mobiles et capables de se saisir rapidement de la nouveauté pour en retirer un avantage concurrentiel. La formation sera de plus en plus la clef de la croissance : il ne faudra pas travailler plus, mais travailler mieux. Ainsi, selon une étude de l’OCDE, les formations qui accompagnent les actifs tout au long de leur vie professionnelle atteindront à l’horizon 2060 jusqu’à 10 % du temps de travail.

La FFP est engagée à valoriser l’investissement en capital humain

L’investissement en capital humain n’est pas assez valorisé en France. Deux raisons majeures peuvent l’expliquer. D’abord, il est difficile d’éclairer les liens entre performance économique et investissement en capital immatériel : les données sont très largement issues de la recherche anglo-saxonne et manquent encore très largement en France. Par ailleurs, par son histoire, la formation professionnelle en France a très largement été cantonnée au domaine du social. Par conséquent, elle a été trop souvent perçue comme une variable d’ajustement de l’économie alors qu’elle est un levier majeur de compétitivité et de croissance. Il est vraisemblable que le système de formation professionnelle issu de la loi Delors de 1971 ait renforcé cette appréhension de la formation en limitant toute incitation pour l’entreprise à développer une réelle vision stratégique de formation. Il faut donc saluer la suppression, par la loi du 5 mars 2014, de l’obligation fiscale de financement, qui déresponsabilisait les employeurs et engendrait des coûts de gestion inutiles.

Depuis sa création, la FFP cherche à faire définitivement entrer la formation professionnelle dans le champ économique. Comme le notait le rapport Lévy-Jouyet, « au capital matériel a succédé, dans les critères essentiels de dynamisme économique, le capital immatériel ou, pour le dire autrement, le capital des talents, de la connaissance, du savoir. En fait, la vraie richesse d’un pays, ce sont ses hommes et ses femmes. »

Un prérequis pour cela consiste d’abord à améliorer la lisibilité et la qualité de l’offre de formation. C’est dans ce sens que la FFP a soutenu en 1994 la création de l’Office professionnel de qualification des organismes de formation (OPQF), qui a pu délivrer à 900 organismes une qualification ISQ-OPQF. Et c’est également dans cette optique qu’elle dirige les travaux de normalisation tant au niveau international (ISO) que national (AFNOR).

Par ailleurs, la FFP est au cœur des réflexions menées autour d’une meilleure valorisation des impacts économiques et sociétaux des investissements des entreprises en formation professionnelle. Ainsi, elle s’est vue confier l’animation d’un groupe de travail multipartite réuni entre mars et novembre 2012 qui avait donné lieu à un colloque à Bercy le 18 février 2013 en présence d’Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif et de Thierry Repentin, ministre délégué chargé de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage. Lors de ce colloque avait été présenté un guide de reporting à destination des entreprises, visant à mieux appréhender la responsabilité sociétale et environnementale du responsable formation. Parmi ces indicateurs que la FFP continue à diffuser dans nos territoires, trois sont dits « de base » au sens où ils devraient être appliqués par toute entreprise :

- Le nombre moyen d’heures de formation par an et par salarié, et par catégorie,

- Le taux d’accès à la formation par catégorie,

- Les programmes de développement des compétences et de formation tout au long de la vie destinés à assurer l’employabilité des salariés et à les aider à gérer leur fin de carrière.

Dans la continuité, la FFP, avec un mandat de la DGCIS et de la DGEFP, anime un nouveau comité de pilotage chargé de mettre en œuvre le plan d’actions « Capital humain et formation professionnelle, investissements pour la compétitivité ». Lancé le 15 janvier 2014, il fait l’objet de cinq groupes de travail réunissant notamment pouvoirs publics, DRH et responsables formation, OPCA, Régions, CCI et partenaires sociaux. Ils visent à 1° diffuser et consolider les indicateurs contenus dans le guide de reporting mentionné ci-dessus ; 2° étudier la possibilité d’amortir tout ou partie des dépenses des entreprises affectées au capital humain ; 3° faire de l’investissement en formation professionnelle un facteur d’accès au crédit pour les PME ; 4° outiller les acheteurs de formation professionnelle afin qu’ils puissent s’assurer de la qualité des prestations ; 5° soutenir les projets innovants en formation professionnelle.

Des défis nombreux qui ont un impact sur l’évolution des besoins en compétences et en qualifications des entreprises

L’industrie française fait face à un environnement en constante évolution. Confrontée sur les dernières décennies à l’ouverture des échanges internationaux et à l’émergence des technologies de l’information et de la communication, l’industrie ne produit plus aujourd’hui comme elle le faisait pendant les Trente glorieuses. Les entreprises ont dû adapter leur structure (externalisation, recentrage sur leur cœur de métier, etc.) et leur organisation du travail pour prendre en compte ces bouleversements. Alors que l’organisation du travail dans l’industrie se faisait auparavant suivant une logique très verticale, hiérarchique, avec une séparation entre les tâches de conception et d’exécution, celle-ci est progressivement devenue plus horizontale. Cette transversalité des tâches plus grande requiert une polyvalence plus importante.

Ces évolutions induisent de facto des besoins nouveaux en compétences et supposent donc une adaptation de l’offre de formation professionnelle initiale et continue. Cette capacité du système de formation à réagir aux changements a un impact sur la compétitivité du tissu industriel dans son ensemble.

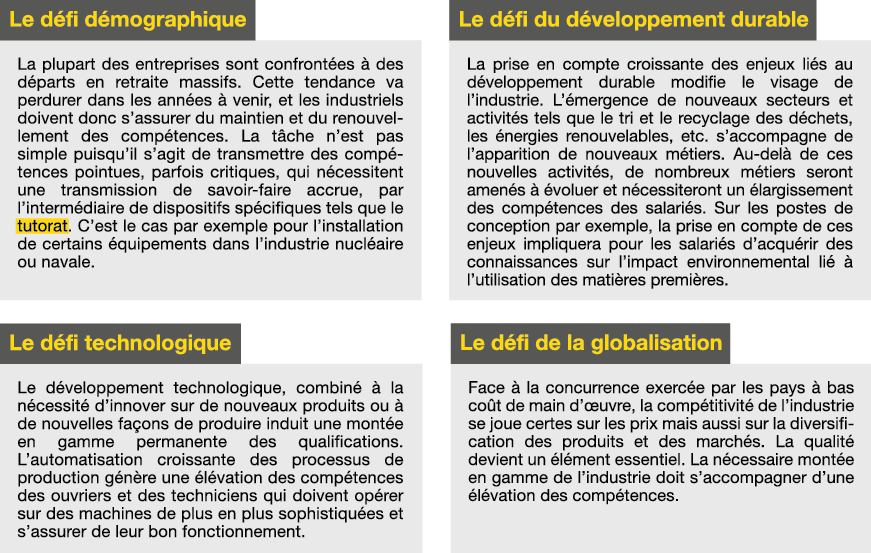

Graphique 1. Les besoins en compétences au regard des défis à relever par les industriels

Source : réalisé sur la base d’un entretien avec Françoise Diard, le 4 février 2014

Ces évolutions sont le signe, selon Gabriel Colletis, que l’industrie est en train de passer d’une division « taylorienne » du travail à une division « cognitive »7. À l’inverse de l’organisation taylorienne ou fordiste où la qualité d’un ouvrier se réduisait à sa seule « force de travail » sur une chaîne de montage, le « travailleur cognitif » tel qu’il est désigné doit aujourd’hui développer des compétences lui permettant de résoudre des problèmes de manière autonome, de travailler en collaboration, en réseau, etc.

Françoise Diard, responsable de l’Observatoire des métiers de la métallurgie, note que « l’industrie a

aujourd’hui besoin à la fois de personnes avec des bases technologiques bien maitrisées mais aussi capables d’avoir une ouverture pour échanger avec les directions d’achats, commerciales etc. Typiquement par exemple, dans l’aéronautique, le profil de chargé d’affaires n’existait pas il y a 15 ans. Aujourd’hui, ce poste nécessite des compétences dans différents domaines comme réaliser des analyses techniques poussées, faire des devis financiers, négocier des contrats, disposer d’une culture internationale forte. »

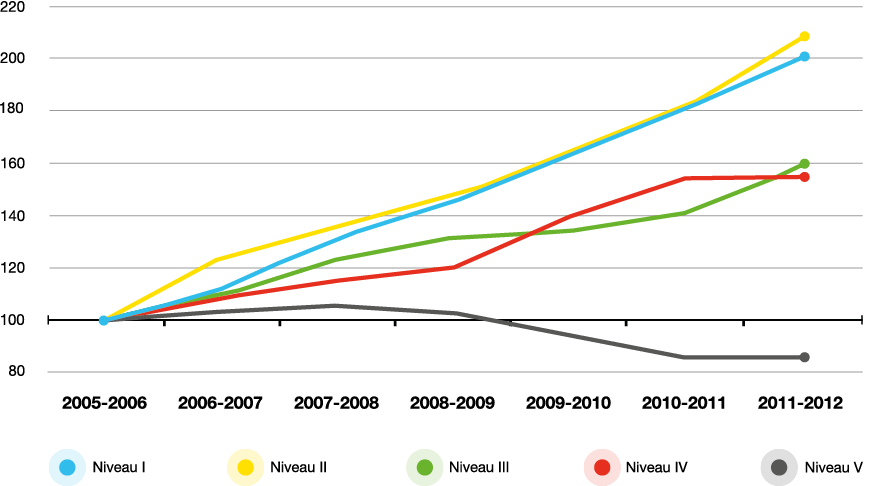

Alors que la production dans les secteurs difficilement automatisables (jouets, cuir et textiles, etc.) a été très largement délocalisée, la généralisation de la présence de machines de plus en plus complexes a diminué les besoins en ouvriers non qualifiés. Dans les usines très automatisées, on a toujours besoin d’hommes et de femmes pour détecter une situation imprévue et y réagir. Ils ont un rôle de surveillance et de pilotage de machines sophistiquées. Pour reprendre l’exemple du secteur aéronautique, selon l’Observatoire de la métallurgie et le GIFAS, « du fait des exigences de qualité, de la complexité croissante des machines et de la nécessaire optimisation de l’organisation de la production, les critères de recrutement sont plus élevés, tant en termes d’expérience qu’en niveau de diplôme. Sur la programmation, l’évolution des machines (généralisation de la commande numérique, fraiseuses désormais multiaxes…) nécessite des profils plus pointus et donc des profils plus élevés (BTS, Licence pro, voire pour certains des ingénieurs issus des IUT) »8. Les données du Céreq montrent ainsi que, sur les quinze dernières années, la part des salariés sans diplôme est passée de 37,9 % à 23,7 %, tandis que celles des niveaux IV et III ont progressé de respectivement 6,6 et 5,7 points. Les besoins en formation professionnelle sont également importants pour adapter les compétences des salariés aux problématiques liées aux nouvelles énergies et à l’environnement comme l’illustre le développement du véhicule du futur (cf. Encadré 1).

Mais pour Françoise Diard, « si d’un point de vue quantitatif l’industrie a besoin de techniciens et d’ingénieurs, elle ne peut se priver de personnes qualifiées qui n’ont pas nécessairement un niveau Bac ou BTS mais qui ont des compétences avérées. À titre d’exemple, la branche de la métallurgie a de plus en plus de difficultés à recruter des usineurs. Les formations initiales de niveau V n’existent presque plus et ne seront pas recréées par l’Éducation nationale. Ce niveau permettait de développer une culture technique forte (connaissances des machines, des matériaux) qui fait souvent défaut aujourd’hui. »

La compétitivité industrielle se joue donc aujourd’hui à tous les niveaux de qualification. La mise à jour et le développement des compétences des ouvriers et des techniciens sont aussi importants que pour les ingénieurs et il est primordial de garantir une égalité d’accès à la formation continue pour ces différentes catégories de salariés. Le système reste néanmoins largement inégalitaire : sur la période 2008-2010, seuls 36 % des ouvriers ont bénéficié d’une formation continue, contre 60 % des cadres et professions intermédiaires9.

Encadré 1. L’automobile, nouvelles technologies, nouvelles compétences Formation professionnelle et industrie. Le regard des acteurs de terrain

Le développement du véhicule du futur reposera sur trois domaines technologiques qui nécessiteront des compétences nouvelles, souvent à forte valeur ajoutée.

L’économie des matières premières : l’écoconception des véhicules ne pourra se faire sans l’aide d’ingénieurs spécialisés dans l’environnement. La révolution des « matériaux composites » (mousses, plastiques, fibre de carbone…) fera appel à des compétences dans la chimie de spécialité et chimie du végétal (biosourcée). Enfin, des nouvelles compétences se développeront dans la filière recyclage.

Les motorisations électrifiées : Il y aura un fort besoin de compétences sur la chimie des batteries, pour limiter le retard pris par rapport aux asiatiques (Japon et Corée), mais aussi en électronique et en électrochimique, pour faire face au challenge technologique de la prochaine décennie : le Battery Management System (BMS)10.

L’électronique et l’informatique embarquées : L’informatique et l’électronique deviennent incontournables dans l’automobile de demain, notamment par la synergie qu’elles offrent avec les véhicules électrifiés (hybrides et électriques). La valeur et la compétence se déplacent du « hard » vers le « soft » et notamment vers le traitement des données de mobilité.

Ces nouvelles compétences se développeront surtout aux niveaux Bac+3 et Bac+5 et dans une moindre mesure au niveau Bac+2. Elles nécessiteront soit une adaptation des formations existantes, soit la création de nouveaux cursus. Il sera également important pour les entreprises de développer leur offre de formation continue afin de former leur main d’œuvre à ces technologies nouvelles.

Source : Observatoire de la métallurgie

Enfin, en portant le regard un peu plus loin, on peut également se demander comment le système éducatif et de formation pourra préparer « l’industrie de demain ». L’industrie connaît en effet des bouleversements sans précédent, avec la diffusion des technologies liées au numérique, l’intégration croissante des méthodes lean (tant dans le champ de la production que dans ceux de l’ingénierie, de la conception, de la logistique, du commerce, du management, etc.), le développement des imprimantes 3D, de la « cobotique » (c’est-à-dire de la robotique collaborative), et l’apparition d’usines connectées, ce que les Allemands ont décrit comme étant la quatrième révolution industrielle : l’industrie 4.0. Cette mutation vise à concevoir des sites de production intelligents et autonomes grâce à l’utilisation d’internet et des réseaux communicants avancés. Parce que la conception et la conduite de l’usine 4.0 seront différentes de ce que l’on connaît aujourd’hui, il faudra y préparer l’entreprise et le personnel.

L’Allemagne a pris de l’avance et a déjà lancé de multiples programmes, menés en concertation avec les syndicats professionnels, les entreprises et le Gouvernement. L’expérience outre-Rhin peut être riche d’enseignements pour la France. Selon Jean-Daniel Weisz, les Allemands « ont très tôt reconnu que la mise en œuvre opérationnelle d’Industrie 4.0 aurait des impacts majeurs tant sur le contenu du travail que sur l’organisation de l’entreprise, les qualifications demandées et leur évolution au fil du temps. Le monde ultra-connecté de l’industrie 4.0 questionne bien évidemment le système de formation professionnelle initiale et continue, reconnu comme un des avantages compétitifs de l’industrie allemande et comme un pilier de sa capacité d’adaptation. »

- 7. Colletis G., Paulré B., 2008.

- 8. Observatoire de la métallurgie, GIFAS, 2012.

- 9. Céreq, 2013, « Portraits statistiques de branche ».

- 10. Le BMS (système de contrôle de batterie d’accumulateurs) est un système électronique de contrôle de l’état des différents éléments d’une batterie d’accumulateurs au lithium.

Trois questions à Jean-Daniel Weisz, consultant associé chez Kohler Consulting & Coaching11 – Industrie 4.0, quels enjeux pour la formation professionnelle ?

1. Qu’est-ce que l’industrie 4.0 implique en termes de changement organisationnel dans l’entreprise ?

Il est encore difficile de se représenter à quoi ressemblera l’usine du futur. Le rapport final du groupe de travail Industrie 4.012, distingue deux grandes tendances ayant un impact important sur les tâches et les compétences :

- une insertion du processus de production classique très segmenté dans une organisation différente, enrichie en termes de fonctions de décision, de coordination, de contrôle et de services attachés,

- un besoin d’organisation des interactions entre les machines réelles et virtuelles, du pilotage des installations et de la gestion de la production.

L’industrie automobile est aujourd’hui la plus avancée dans ce processus de transformation. Un sous-traitant comme la société Festo, par exemple, imagine déjà des collaborateurs déambulant dans l’usine avec des appareils mobiles constamment abreuvés en informations individualisées, permettant notamment de surveiller

en temps réel la consommation en énergie d’une machine et leur permettant d’intervenir immédiatement en cas d’irrégularité13. Mais cette transformation ne pourra être que progressive.

2. Quel impact sur les salariés et les compétences attendues ?

Il est encore difficile de savoir quel sera l’effet de cette révolution sur le volume d’emploi. Pour Constanze Kurz, membre du directoire d’IG Metall en charge du sujet Industrie 4.0, une chose est sûre : « il restera des hommes dans les halles de production, quel que soit leur degré d’automatisation et même si elles sont gérées de manière décentralisée14. » L’être humain dispose en effet d’une capacité que la machine n’a pas : la créativité.

Le travailleur 4.0 devra résoudre des problèmes de disponibilité, de sécurité et de qualité de l’information dans une usine 4.0 dont les installations virtuelles et réelles seront d’une grande complication. Cette capacité de résolution de problèmes demandera d’abord une montée en gamme des qualifications, plus de connaissances et de qualifications dans des domaines comme l’ingénierie des systèmes et l’infrastructure IT, les logiciels et la sécurité des données et des flux.

Mais au-delà du « plus de connaissances », l’enjeu principal de la formation dans le cadre d’Industrie 4.0 réside dans le développement de profils interdisciplinaires voire hybrides. Dans l’usine connectée, les compétences s’étendront aussi à d’autres fonctions aux interstices entre la production et les services clients ou la logistique et le marketing, voire le contrôle de gestion. L’usine connectée impliquera des hiérarchies plus plates et une montée en puissance du travail collaboratif où la qualité relationnelle entre les collaborateurs 4.0 deviendra cruciale. L’autre enjeu majeur d’Industrie 4.0 sera ainsi le développement de compétences favorisant autant la qualité des interactions humaines que la capacité à décider vite et bien en prenant en compte une représentation globale du système sur lequel le collaborateur 4.0 intervient.

L’évolution de la formation professionnelle tant initiale que continue peut se lire à l’aune de ces deux enjeux : interdisciplinarité et compétences interactionnelles.

3. Quels besoins en termes de formation professionnelle initiale et continue ?

Le rapport final du groupe de travail Industrie 4.0 remet en question une formation standardisée : « il s’agit d’ouvrir les frontières entre les sciences naturelles et les sciences de l’ingénieur, d’adresser de manière plus offensive l’acquisition de compétences transdisciplinaires comme le management ou la gestion de projet. Les maîtres des horloges dans cette évolution de la formation académique des collaborateurs 4.0 sont les entreprises et leurs clients15. »

Selon le VDI (association de l’industrie allemande), il ne sera pas nécessaire de mettre en place de nouvelles filières de formation pour les ingénieurs : « une formation solide, par exemple en électrotechnique ou en construction mécanique suffira aussi à l’avenir comme base pour se maintenir dans l’usine de la ‘quatrième génération industrielle’. Mais en plus de l’interdisciplinarité, les entreprises devront muscler le ‘training on the job’ ». À titre d’exemple, la société Wittenstein, fabricant d’éléments mécatroniques, construit un campus industriel destiné à former aux sciences de l’ingénieur et de l’informatique.

La formation permanente sera aussi essentielle pour maintenir les compétences fondamentales et les capacités d’adaptation tout au long de la vie professionnelle. L’enjeu pour la formation professionnelle réside donc dans la capacité à intensifier et démultiplier les dispositifs existants, notamment dans un contexte national de pénurie d’ingénieurs qualifiés et dans la possibilité de les faire évoluer.

Les entreprises auront besoin d’un cadre et de repères pour s’impliquer davantage dans la formation professionnelle, d’où leur demande de standards destinés aussi à développer des processus d’évaluation de ces nouvelles compétences en entreprise, des « standards pour la reconnaissance de la formation non-formelle et informelle. »

Enfin, l’acquisition et le développement des compétences comportementales nécessaires au collaborateur 4.0 induiront probablement une demande de formation et d’accompagnement individuel, de développement personnel, une sorte de coaching 4.0, que des formations standardisées ne pourront dispenser.

Conséquence inévitable de ces évolutions, des dispositifs d’accompagnement seront à mettre en place pour aider ceux qui, insuffisamment qualifiés ou incapables de développer les compétences interactionnelles requises, pâtiront de l’effet d’éviction que ces changements induiront.

Le réseau des instituts de recherche est bien sûr mobilisé, notamment pour identifier les évolutions attendues en termes d’organisation du travail16. De son côté, le groupe de travail Industrie 4.0 a identifié plusieurs mesures en faveur de la formation professionnelle initiale et continue. Parmi celles-ci, on peut notamment citer le développement de réseaux de bonnes pratiques, la recherche de nouvelles solutions, l’expérimentation de modèles pour l’acquisition de connaissances et de compétences « proches du poste de travail », le développement de techniques d’apprentissage digitales et le développement de contenus de formation spécifiques à Industrie 4.0. Enfin, une plateforme de e-learning, l’Academy Cube, a été lancée début 2013 à l’initiative d’institutions publiques et d’entreprises pour répondre au besoin de nouvelles qualifications et de contenus liés à Industrie 4.0.

- 11. Retrouvez l’intégralité de cette contribution sur www.la-fabrique.fr

- 12. Forschungsunion Wirtschaft und Wissenschaft, Acatech, 2013.

- 13. Die Fabrik der Zukunft, Human Resources Manager : http://www.humanresourcesmanager.de/ressorts/artikel/die-fabrik-der-zukunft

- 14. Interview de Constanze Kurz (IG Metall) dans le journal Ampere, magazine de l’industrie électrique, janvier 2013, p. 32.

- 15. Forschungsunion Wirtschaft und Wissenschaft, Acatech, 2013.

- 16. Voir à ce sujet le rapport de l’Institut Fraunhofer : Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO.

La difficulté des entreprises à anticiper leurs besoins en formation

Dans un environnement concurrentiel, où les changements sont permanents, les entreprises et en particulier les PMI éprouvent le plus souvent des difficultés à anticiper leurs besoins en compétences et par conséquent en formation. L’enquête sur les métiers d’avenir menée par OpinionWay pour CCI France17 est à ce titre éloquente. Fortement influencés par la conjoncture morose, les industriels préfèrent se recentrer sur la production et le client, plutôt que de miser sur des compétences leur permettant de se développer et de conquérir de nouveaux marchés. L’anticipation des mutations et des nouveaux besoins en compétences qui en découlent est un exercice difficile pour lequel un accompagnement des entreprises, en particulier les plus petites, reste nécessaire.

Depuis la fin des années 1990, des exercices de prospective sur les métiers et les qualifications sont régulièrement menés par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) conjointement avec la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES).18

Mais, comme l’indique le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE)19, ces travaux nationaux doivent être complétés par des analyses sectorielles et régionales approfondies afin de refléter de la manière la plus juste les besoins réels des entreprises en termes de compétences et par conséquent de formation. Le rôle des branches professionnelles est, à ce titre, essentiel. Depuis l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie, les branches professionnelles ont l’obligation de créer un observatoire des métiers et des qualifications – le Céreq20 en recensait 126 en 2011. Ils ont pour mission d’anticiper les besoins en compétences des entreprises et des salariés et de contribuer à la définition des politiques de formation par les partenaires sociaux. Reste que, selon le Céreq, seulement un observatoire sur deux réalise des travaux prospectifs permettant d’anticiper les besoins en compétences futurs. Par ailleurs, une étude réalisée par Sémaphores pour le CGSP en 2013 souligne que « les travaux des observatoires paritaires sur les métiers et qualifications sont peu connus et peu appropriés par les entreprises. »

L’ANI de décembre 2013, dix ans plus tard, a renforcé le rôle des branches professionnelles en leur confiant des « missions d’appui ». Elles sont invitées à se doter d’un Observatoire paritaire prospectif des métiers des qualifications et des compétences (OPMQC) afin « d’anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l’emploi de la branche ; d’identifier les métiers et compétences clés nécessaires au développement des entreprises de la branche et les métiers à forte évolution potentielle […] et de mener tous travaux d’analyse et d’étude nécessaires à la mise en œuvre d’une GPEC. »

- 17. OpinionWay, 2013.

- 18. CGSP, DARES, 2012.

- 19. COE, 2013.

- 20. Céreq, 2012.

Quatre questions à Françoise Diard, responsable de l’Observatoire paritaire prospectif et analytique de la métallurgie – La métallurgie, un observatoire paritaire

1. Quel est l’impact de l’ANI du 14 décembre 2013 sur le rôle et les missions de votre observatoire ?

Créé suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 et à l’accord de branche de la métallurgie du 20 avril 2004, notre observatoire a vu son rôle progressivement évoluer. Il a pour mission d’éclairer les partenaires sociaux, les entreprises et les acteurs concernés sur l’évolution des métiers et des qualifications de l’industrie métallurgique, les pratiques et tendances constatées en matière de recrutement et de mobilité, les évolutions de l’emploi et les besoins en compétences. Suite à l’accord de 2013, nous avons par exemple travaillé sur l’accessibilité de l’information à destination de nos publics cibles à savoir les jeunes, les salariés, les chômeurs et bien évidemment les industriels. Nos travaux accessibles sur notre site web sont aussi régulièrement présentés par les UIMM territoriales, les partenaires sociaux…

Notre observatoire a la particularité d’être paritaire depuis sa création. Toutes les communications qui sont sur notre site résultent d’un dialogue partagé entre les organisations patronales et syndicales. Depuis 2005, nous réalisons également des études prospectives afin de dessiner le paysage des compétences à moyen terme. Enfin, il se distingue des autres observatoires par un positionnement très fort en région lié au maillage territorial de l’UIMM. Cette assise régionale nous permet de collecter des données, des informations pour conduire des études et des analyses prospectives à l’échelle locale. Les outils ainsi développés sont précieux pour amorcer des réflexions sur les plans régionaux Emploi-Formation au service de la branche et anticiper les besoins en formation initiale et formation continue. Il faut rappeler que l’ANI de 2013 renforce le rôle des observatoires en lien avec les Régions.

2. Selon le Céreq, environ un observatoire sur deux seulement réalise des analyses prospectives pour soutenir et accompagner les entreprises. À quoi cela est-il dû, selon vous ?

Tous les observatoires ne peuvent en réaliser : ils n’en ont pas tous les moyens humains ou financiers. Cela suppose en effet de mobiliser des ressources pour réaliser des études, construire des bases de données (statistiques et métiers), il faut aussi pouvoir s’entourer d’experts qui disposent d’un savoir-faire pour construire des scenarii économiques. Il faut en effet prendre en compte que la statistique publique n’est pas toujours disponible.

3. Comment réalisez-vous vos travaux prospectifs ?

Nous avons tout d’abord identifié quatre grands défis auxquels fait face l’industrie : le défi démographique, le défi technologique, la globalisation de l’économie et le défi environnemental. Ces derniers ont un impact sur l’évolution actuelle et future des besoins en compétences et en qualifications et in fine sur l’offre de formation.

Puis, notre travail a consisté à identifier chaque secteur (machine équipement, automobile, naval, etc.) de la métallurgie afin de dégager pour chacun d’entre eux de grandes tendances en matière de besoins en compétences à l’horizon 2020.

Enfin, les fédérations économiques (Gifas, PFA, Gican….), notre réseau et les partenaires sociaux avec qui nous réalisons ces études diffusent ces travaux auprès des entreprises concernées.

4. Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de vos travaux prospectifs ?

De manière générale, on observe deux tendances : l’industrie perd des emplois, mais cela ne signifie pas que les différents secteurs de la métallurgie ne continueront pas à recruter. Les besoins en recrutement seront au contraire élevés : ils sont estimés entre 115 000 et 128 000 par an d’ici 2020. Tous les secteurs de la métallurgie sont concernés par le renouvellement des compétences même si le volume des besoins n’est pas le même pour tous.

Toute la difficulté est d’expliquer ces deux mouvements au grand public. Par exemple dans le secteur automobile, si la filière « amont » a perdu un quart de ses effectifs sur la période 2000-2010 et continuera à perdre des emplois à court terme, elle poursuivra en parallèle des recrutements. En effet, il y a (et il y aura) des emplois à pourvoir notamment pour accompagner les mutations technologiques que connaît ce secteur (véhicule du futur). Pour autant, l’industrie automobile peut pâtir d’une mauvaise image auprès des jeunes du fait de la médiatisation des plans sociaux, ces derniers préfèrent alors se tourner vers d’autres secteurs.

Cartographie des difficultés de recrutement dans l’industrie – ETAT DES LIEUX

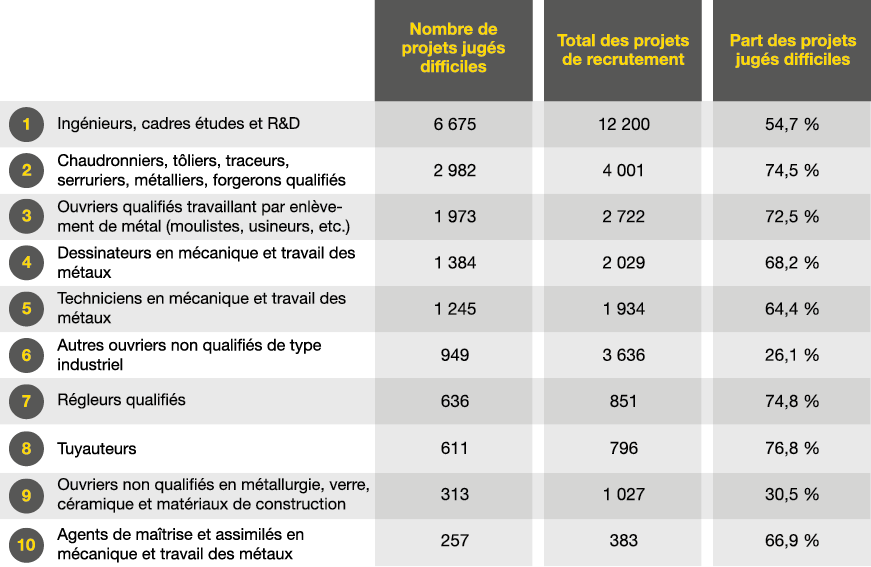

Les difficultés de recrutement concernent tout particulièrement les ouvriers qualifiés et le personnel d’encadrement

Les résultats de la dernière enquête de Pôle emploi sur les besoins en main d’œuvre21 révèlent que les industriels connaissent des difficultés importantes pour recruter des profils qualifiés. Les difficultés d’embauche des ouvriers qualifiés sont en effet particulièrement importantes : 54,1 % des projets de recrutement étaient jugés difficiles en 2013, contre 40,3 % pour les ouvriers non qualifiés.

On constate ainsi qu’en dépit d’un chômage élevé et d’une conjoncture peu favorable, les tensions ressenties par les entreprises pour recruter certains profils sont très importantes. Environ huit projets de recrutement sur dix sont ainsi jugés difficiles pour les tuyauteurs, sept projets sur dix pour les chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers ou encore forgerons. Ces métiers ne représentent pas forcément les plus gros volumes de recrutements mais leur pénurie peut empêcher le développement de l’entreprise ou demander un temps trop long de recrutement.

De nombreux postes d’encadrements font également défaut aux industriels. On note en effet que près d’un projet de recrutement d’ingénieurs et cadres sur deux est considéré comme délicat par les employeurs.

Tableau 1. Classement des dix métiers industriels où le recrutement est jugé difficile

Source : Pôle emploi, Enquête Besoins en Main-d’œuvre (2013)

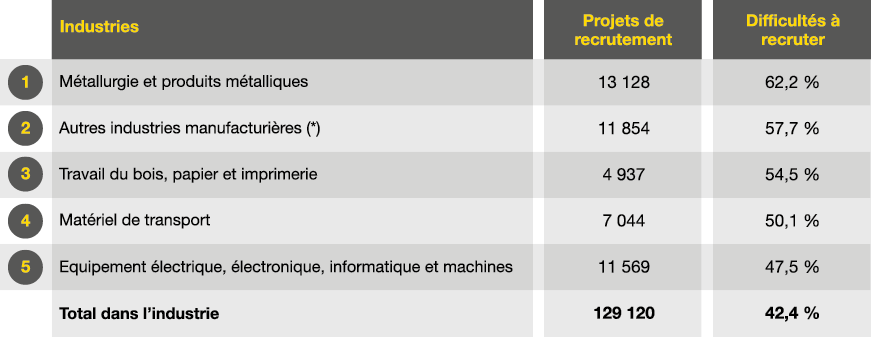

Les difficultés de recrutement varient en fonction des secteurs et des bassins d’emplois

Majoritairement concentrées sur des profils qualifiés, les difficultés de recrutement concernent également plus particulièrement certains secteurs ou zones géographiques.

Avec 62,2 % de projets jugés difficiles, la branche métallurgie est celle qui enregistre les plus grosses difficultés. Ce sont ainsi des secteurs aussi variés que l’automobile, l’aéronautique, le spatial, le naval, le ferroviaire, les équipements mécaniques, les transformations des métaux, etc. qui sont touchés par ce problème.

Tableau 2. Classement des branche d’activité les plus touchées par les difficultés de recrutement

(*) Le secteur « Autres industries manufacturières » regroupe les 27 postes du niveau CM (Autres industries manufacturières – réparation et installation de machines et d’équipements) de la nomenclature NAF agrégée A38

Source : Pôle emploi, Enquête BMO, 2013

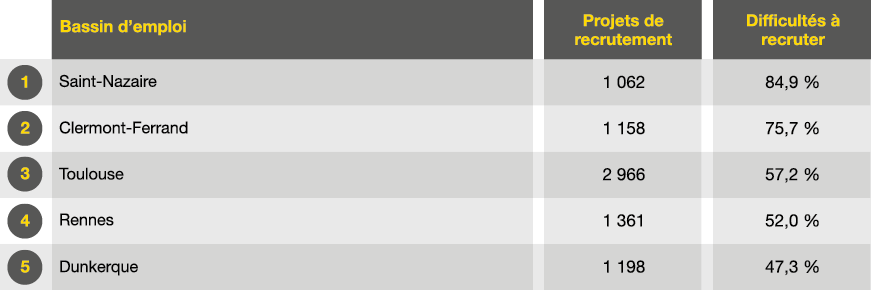

Les difficultés de recrutement ne se font pas ressentir de la même manière selon les bassins d’emplois, pour plusieurs raisons. Elles peuvent par exemple être fortes dans les territoires avec une concentration élevée d’activités de pointe. C’est le cas de Toulouse avec l’industrie aéronautique ou encore de Saint-Nazaire avec l’industrie navale. D’autres territoires souffrent plus globalement de problèmes d’attractivité : c’est par exemple le cas du bassin de Dunkerque, dont le fort recul de l’emploi industriel détériore l’attractivité, pénalisant au passage les activités dynamiques qui présentent de leur côté des besoins en recrutement significatifs.

Les difficultés de recrutement peuvent également se trouver renforcées par la conjugaison de ces facteurs. Le bassin d’emplois de Clermont-Ferrand, par exemple, souffre à la fois de l’image d’une région enclavée et de la forte concentration de ses besoins sur des emplois qualifiés, liée à la présence, outre celle historique du groupe Michelin, de nombreuses grandes entreprises de la métallurgie (Aubert & Duval), de l’aéronautique (AIA), de l’industrie pharmaceutique (Merck) ou encore de l’industrie agroalimentaire (Limagrain, Danone).

Tableau 3. Difficultés de recrutement par bassin d’emploi

Source : Pôle emploi, Enquête BMO, 2013

- 21. Pôle emploi, 2013.

Un éclairage sur la méthode statistique relative à la comptabilisation des difficultés de recrutement – ETAT DES LIEUX

Entretien avec Marie-Claire Carrère-Gée, présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi (COE).

1. Les statistiques ayant trait aux difficultés de recrutement font aujourd’hui l’objet de nombreux débats compte tenu de la diversité des terminologies (emplois non pourvus, emplois vacants, etc.) et des sources (Pôle emploi, DARES).

Pourriez-vous préciser les précautions à retenir lorsque l’on essaie de quantifier les difficultés de recrutement ?

La notion d’« emplois vacants », utilisée par la Commission européenne, ne donne aucune indication de la difficulté à pourvoir un poste car elle désigne l’ensemble des emplois à pourvoir à un moment donné sur le marché du travail. Il vaut mieux parler d’emplois durablement non pourvus. Cependant, aucun indicateur statistique ne permet de les quantifier précisément.

Qui plus est, les statistiques disponibles portent sur des champs différents. Les données de Pôle emploi ne portent que sur les offres déposées à Pôle emploi : en 2012, 116 000 offres ont été abandonnées faute de candidats et 215 000 offres ont été satisfaites en trois mois ou plus (chiffre qui pourrait être extrapolé à 570 000 sur l’ensemble du marché du travail). Pour avoir des données globales, il faut se tourner vers des sources déclaratives. La principale est l’enquête Besoins de main-d’œuvre (BMO), selon laquelle les employeurs anticipaient 40 % de recrutements difficiles en 2013. Le Medef a construit sa propre enquête dont il ressort qu’au premier trimestre 2013, plus de 6 % des projets de recrutement ont été abandonnés pour des raisons autres que conjoncturelles. Il s’agit ici de sources déclaratives, avec les limites méthodologiques propres à ce type d’enquêtes. BMO est, en outre, une enquête d’anticipation ; les écarts peuvent être importants entre les projets et les embauches effectivement réalisées.

Au total, si chaque source prise isolément ne fournit pas une indication précise de l’ampleur des difficultés de recrutement, le rapprochement de ces différentes sources a permis au COE d’évaluer à environ 400 000 le nombre de tentatives de recrutement abandonnées chaque année faute de candidats.

2. Peut-on quantifier les besoins en compétences des entreprises industrielles ?

Selon les travaux menés par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective et la DARES, pour la période 2010-2020, les projections de créations nettes d’emplois restent relativement faibles dans l’ensemble de l’industrie, par rapport à d’autres secteurs, notamment du tertiaire. Cela n’empêche pas d’avoir un nombre significatif de « postes à pourvoir » mais ils seront essentiellement alimentés par les départs en fin de carrière.

En outre, les postes à pourvoir ne correspondent pas forcément aux besoins en compétences, puisqu’il faut aussi prendre en compte les mobilités entre métiers, qui sont plus ou moins faciles selon le degré de spécialisation technique. Toutefois, ces projections sur les « postes à pourvoir » donnent une bonne indication sur le risque de difficultés de recrutement à venir, notamment là où des difficultés existent déjà et où le nombre de postes à pourvoir va augmenter.

À plus court terme, l’enquête BMO permet d’avoir une photographie des métiers pour lesquels les employeurs anticipent, à un moment donné, les difficultés de recrutement les plus importantes pour l’année à venir. En volume de recrutements jugés difficiles, les métiers de l’industrie ne sont pas les plus concernés. En revanche, quand on regarde les métiers pour lesquels la proportion de recrutements jugés difficiles est la plus élevée, les métiers de l’industrie sont très présents.

Outre BMO, d’autres indicateurs peuvent être mobilisées : la part des offres déposées à Pôle emploi puis retirées faute de candidat, par métier ; l’indicateur de tension entre offre et demande de travail élaboré par la DARES, surtout intéressant pour observer l’évolution des tensions par familles de métiers ; les travaux réalisés par les branches professionnelles ou par les filières.

Là encore, le rapprochement des différentes sources permet de mettre en évidence un certain nombre de métiers de l’industrie où les difficultés de recrutement sont importantes, par exemple des métiers d’ouvriers qualifiés dans la métallurgie (chaudronniers, tôliers, forgerons, moulistes, usineurs, etc.) ou dans les industries graphiques, mais aussi des techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques, de l’électricité et de l’électronique.

3. Parmi les difficultés de recrutement, quelles sont celles qui sont directement liées au manque de qualifications des candidats ?

Est-ce un phénomène plus particulièrement prononcé dans l’industrie ?

Si le manque de qualification des candidats est souvent mis en avant par les employeurs, les causes des difficultés de recrutement sont multiples et se combinent le plus souvent entres elles. D’autres facteurs comme le déficit d’attractivité de certains métiers, le manque de mobilité des candidats, certaines pratiques de recrutement trop exigeantes ou encore une insuffisante mixité des métiers interviennent également, dans des proportions variées selon les métiers. Par exemple, l’industrie souffre encore d’un déficit d’image alors même que les conditions de travail ont beaucoup évolué. De même, la persistance d’une faible mixité des métiers contribue à limiter le vivier de candidats potentiels.

Il n’en demeure pas moins que l’adaptation de l’offre de formation aux besoins de l’économie est un enjeu particulièrement important dans l’industrie, qui exige souvent des compétences techniques spécifiques, en particulier chez les ouvriers qualifiés.

En outre, peuvent s’ajouter des problématiques spécifiques, comme par exemple la difficile organisation de la transmission des compétences dans des industries où les produits ont des cycles de vie longs (nucléaire, navale, etc.) ou qui demandent des compétences dites « critiques », qui ne peuvent s’acquérir qu’avec l’expérience et pour lesquels un enseignement strictement théorique ne suffit pas.

L’évolution des métiers industriels depuis trente ans en France – ETAT DES LIEUX

Témoignage de Sabine Bessière, chef du département « Métiers et Qualifications » de la DARES.

La hausse globale de l’emploi sur les trente dernières années en France résulte d’évolutions très contrastées selon les métiers, mesurés à partir de la nomenclature des familles professionnelles : l’essor des métiers du tertiaire s’est accompagné d’une relative stabilité des métiers du bâtiment, d’une forte baisse des métiers de l’agriculture et d’un repli des métiers industriels.

Depuis le début des années 1980, les effectifs des métiers industriels ont en effet diminué continûment, à l’exception de la fin des années 1990, et plus fortement pendant la crise récente.

En moyenne entre 2010 et 2012, 3,2 millions de personnes exerçaient ces métiers, ce qui représentait 12 % des emplois, contre 18 % au début des années 1980. En près de trente ans, les métiers industriels ont enregistré une perte globale de près de 800 000 emplois (soit une chute de 20 %).